Tiefseebergbau: Ein Kahlschlag auf 5000 Meter Tiefe

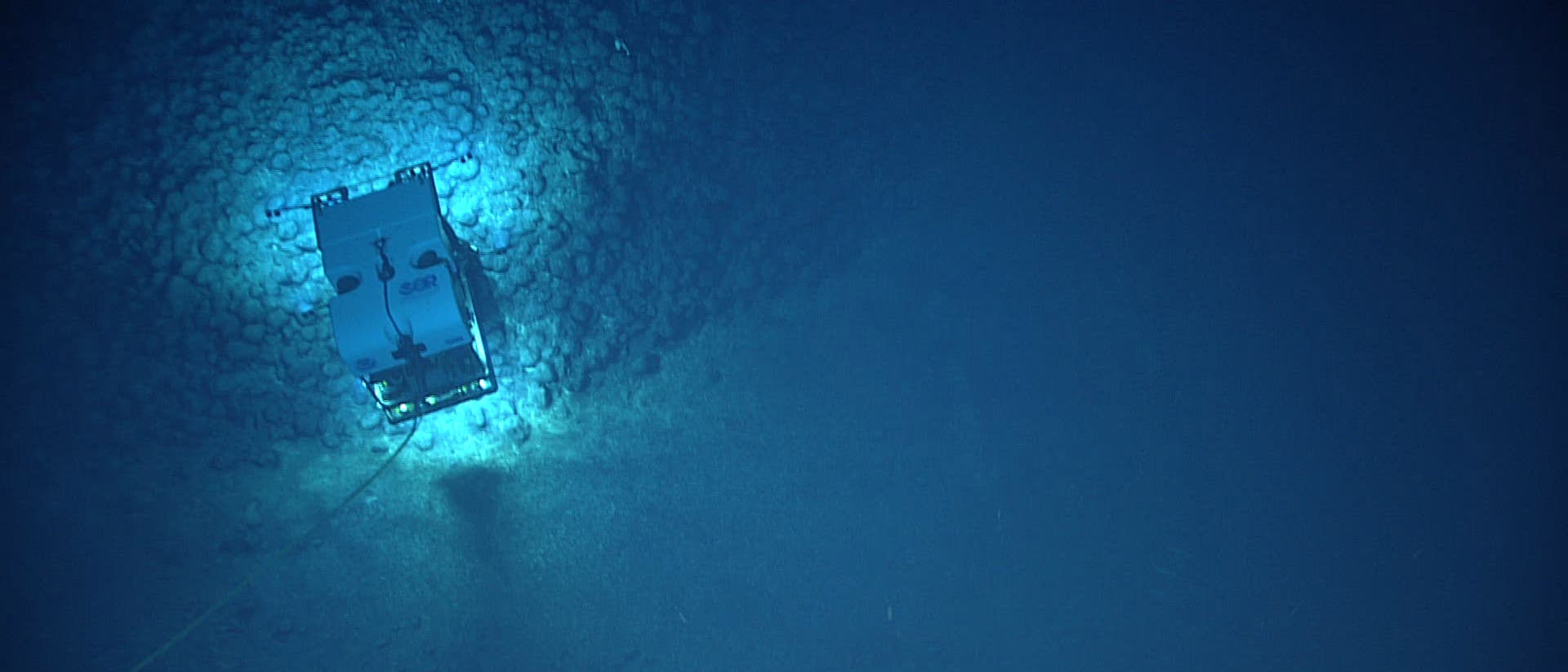

Aus dem hellen Schlammboden des Pazifischen Ozeans ragt ein schlanker Stiel empor, an seinen antennenartigen Fortsätzen hängen lumineszente Blasen – ein Fleisch fressender Schwamm. Der Tauchroboter surrt weiter. Eine elfenbeinbleiche Blume kommt ins Blickfeld – eine Seeanemone mit fleischigen Fangarmen. Die Scheinwerfer strahlen einen Zweig voller Knospen an – eine hellrote Weichkoralle mit weißen Minipolypen. Geisterhafte Gestalten schweben über dem Boden, wie der kleine Dumbo-Oktopus mit den beiden flappenden Flossen.

Auf fast 5000 Meter Tiefe ist das Wasser eisig, ein bis zwei Grad kalt. Es stammt aus der Antarktis und strömte am Boden entlang nach Norden. Die Oberfläche ist hier unten fast vergessen. Nur die weißen Flocken aus Bakterien-, Tier- und Algenresten, die herabrieseln, verraten, dass dort oben mehr sein muss als unergründliche Schwärze. Meeresschnee ist eine willkommene Nahrungsquelle in den kargen, dünn besiedelten Schlammebenen. Was hier wächst, wächst langsam, wird aber oft sehr alt.

Nur auf festen Untergründen geht es etwas belebter zu. Alles Steinige ist ein begehrter Siedlungsplatz, auch diese kartoffelförmigen Brocken, über denen der Roboter nun in der Schwebe verharrt: Manganknollen. Sie sind meist drei bis acht Zentimeter groß und bestehen zu rund einem Drittel aus Mangan, auch Nickel, Kobalt ist dabei sowie Spuren von Molybdän, Lithium und Neodym. Die Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) im Pazifik, zwischen Hawaii und Mexiko, ist voll dieser metallenen Schätze für die Industrie. Es ist das bisher größte bekannte Metallknollenfeld der Welt.

Es wirkt, als müsse man nur zugreifen. Längst haben sich Staaten und Konzerne Abbaurechte in der CCZ gesichert, allein im deutschen Claim liegen schätzungsweise 600 Millionen Tonnen der Konglomerate. Ausnahmsweise ist einmal genug für alle da: Über Jahrzehnte könnte man den weltweiten Bedarf aus dieser Tiefseeregion decken. Material, das für Elektromotoren, Generatoren, Smartphones gebraucht wird. Material, ohne das die Energiewende nicht gelingen kann, wie manche meinen. (Mehr zu diesem Argument auf Spektrum.de: »Mineralienabbau in der Tiefsee: Ein Schatz zum Greifen fern«)

Die Knollen sind bewohnt

Noch im Juli 2023 könnte der Startschuss für den abyssalen Metallrausch fallen, dann muss die dafür verantwortliche Internationale Meeresbodenbehörde (International Seabed Authority, ISA) ein Regelwerk für den Abbau veröffentlichen. Noch an diesem Freitag (21. Juni) wird eine Vorentscheidung bei den Beratungen in Jamaika erwartet. So könnten schon bald 35 Tonnen schwere Roboter über den Meeresgrund fahren und über ihre Schläuche die Metallknollen und anhaftendes Sediment aus der Tiefe nach oben auf ein Schiff pumpen.

Auch die Bewohner der Manganknollengebiete würden dann die kilometerlangen Röhren himmelwärts rauschen. Schwämme, Korallen und Seeanemonen siedeln auf den Metallen wie bizarre Bäume, die anderen Lebewesen eine Heimat geben. Überall dort, wo die Knollen liegen, ist die Biodiversität ungewöhnlich hoch, erklärt die Tiefseebiologin Tanja Stratmann von der Universität Utrecht. Auf dem Hartsubstrat verankerte Schwämme seien ein wichtiger Siedlungsraum für viele andere Arten.

Manche der grobporigen Tiere recken sich auf Stielen besonders weit nach oben, um mehr Nahrungspartikel aus den Strömungen zu fischen, einige Schwämme fressen sogar kleine Tiere. Sie bieten aber nicht nur ein Fundament, sondern auch ein Höhlensystem. In ihren Poren leben Würmer und Bakteriengesellschaften. Letztere wiederum sind wichtige Partner der Schwämme: Sie helfen, gelöste organische Materie in eine für Schwämme und andere Tiere nutzbare Form zu verwandeln, einige enthalten Zellgifte, mit denen sie die Verteidigung des Schwamms mitübernehmen. Die Wirkung der Substanzen gegen andere Bakterien, Pilze, Viren und Tumoren sind für medizinische Anwendungen von Interesse.

Auch die Hohlräume der Knollen selbst sind bewohnt, vor allem von winzigen Fadenwürmern und jagenden Borstenwürmern sowie Krebsen und achtbeinigen Bärtierchen. Diese Lebensgemeinschaften ähneln denen des Sediments, allerdings leben im Metalllabyrinth viel mehr Individuen – bis zu 170 Tiere pro Knolle.

Artenvielfalt wird weggesaugt

In einer Studie im Fachblatt »Scientific Reports« schätzten Stratmann und Kollegen, dass mit der Entfernung der Metallknollen und der Schwammgärten in der CCZ rund 18 Prozent der dort lebenden Arten verschwinden würden. Dazu analysierten sie die wechselseitigen Abhängigkeiten der Bodenbewohner, was auch noch nach 150 Jahren Tiefseeforschung eine Rechnung mit vielen Unbekannten ist: Der größte Teil der Arten dort unten ist noch unbeschrieben. Als ein internationales Forscherteam im Jahr 2022 die in 418 Bodenproben enthaltene DNA untersuchte, tauchten über 60 Prozent vollkommen unbekannte genetische Sequenzen auf, darunter die ganzer Tiergruppen.

Ein weiteres Problem des Tiefseebergbaus ist das Aufwirbeln weichen Bodens: Schon kleine wissenschaftliche Geräte lassen bei Grundberührung Sedimentwolken aufwallen, die sich nur langsam wieder setzen. Fallen die leichten Körnchen schließlich zu Boden, ersticken sie wie ein Leichentuch das Leben darunter, wie experimentell nachgewiesen wurde. Pflügt gar ein Abbauroboter durch das Sediment, wird noch weit mehr Meeresboden aufgewirbelt. Das hat Folgen, wie ein ganz ähnliches Experiment vor der japanischen Küste zeigte. Zwei Stunden lang wurden dort in 900 Meter Tiefe so genannte Kobaltkrusten entnommen, was ebenfalls Sediment aufwirbelte. Sogar noch ein Jahr nach dem Versuch beobachteten Fachleute nun einen Rückgang der Fisch- und Krustentierdichte um 43 Prozent in den unmittelbar von der Sedimentfahne betroffenen Gebieten. Im weiteren Umfeld, von dem die Forscher angenommen hatten, dass die Sedimentwolke hier geringere Folgen haben sollte, gingen die Populationen gar um 56 Prozent zurück. Wie aussagekräftig diese Daten sind, würde sich allerdings erst nach mehrmaliger Wiederholung des Experiment zeigen, schreiben die Wissenschaftler in ihrer erst vor wenigen Tagen erschienenen Studie.

Das Sediment macht sich aber noch auf eine weitere Weise bemerkbar. Nach dem Hochpumpen und Waschen der Knollen im Mutterschiff würde der anfallende Schlamm in ein paar hundert Meter Tiefe ins Meer zurückgeleitet, wodurch er sich über Dutzende Quadratkilometer verteilen kann. Gleichzeitig würden dabei toxische Metallverbindungen freigesetzt und von Tieren verschluckt. Solche Sedimentschwaden hätten schwer wiegende Auswirkungen bis in die mittleren Meeresschichten, warnte ein Team um Jeff Drazen von der University of Hawaii in Manoa schon 2020 in den »Proceedings of the National Academy of Sciences«. Dieses so genannte Mesopelagial macht 90 Prozent der globalen Biosphäre aus und verbindet die Meeresoberfläche mit der Tiefsee. Täglich wandern Myriaden Tiere horizontal und vertikal hindurch, hier leben 100-mal mehr Fische, als jährlich auf der Welt gefangen werden. Gerade große und wirtschaftlich wichtige Hochseebewohner wie beispielsweise Tunfisch und Schwertfisch sowie Kalmare wären betroffen, da sich viele Fanggebiete mit den Bergbauarealen überschneiden.

Die trüben Wolken können sich, so befürchten Biologen wie Jeff Drazen, über Hunderte von Kilometern ausbreiten und für Jahre im Ozean schweben. Die feinen Sedimentpartikel drohen Kiemen und andere Organe zu verkleben, sie lassen transparente Tiere wie Salpen, Medusen und Larven, die im Freiwasser schweben, absinken, was den Jagderfolg von Fischen und Kalmaren verringert. Licht und Lärm des industriellen Abbaus würden die visuellen und akustischen Signale leuchtender Würmer und lauschender Wale bei der Partner- und Nahrungssuche stören, toxische Metallverbindungen würden sich in der Nahrungskette anreichern.

Tiefseebewohner als Klimaschützer

Die größte Biomasse und Artenzahl auf und im Tiefseeboden machen die Myriaden von Bakterien aus: In den oberen fünf Zentimetern jedes Quadratmeters sind es 400 Milligramm, erklärt Tanja Stratmann. Die Bakterien hat die Tiefseebiologin aus Bodenproben der Tauchroboter extrahiert und dann im Labor untersucht. Die Mikroben verstoffwechseln vor allem die Reste pflanzlichen Planktons im Meeresschnee und schließen es als Nahrungsressource für andere Tiefseebewohner auf. Außerdem wandeln sie gelösten anorganischen Kohlenstoff in Biomasse um. Sie selbst gehören zur bevorzugten Nahrung vieler kleiner Fadenwürmer. Das Leben und Sterben der Bakterien ist ein wichtiges Element des Kohlenstoffkreislaufs der Ozeane.

Und weil dort unten vor allem CO2 umgesetzt werde, sei es in Zeiten des Klimawandels zunehmend wichtiger zu verstehen, was dabei im Detail vor sich gehe, sagt Tanja Stratmann. Als eine der wenigen Expertinnen auf diesem Gebiet modelliert sie die komplexen Kohlenstoffkreisläufe in der Tiefsee.

Der Manganknollenabbau würde das Leben am Meeresboden nachhaltig stören, davon ist die Forscherin überzeugt. Die Folge wäre eine geringere Bakterienproduktivität, was sich wiederum auf das gesamte Nahrungsgefüge im Ozean auswirke, vom Bakterium bis zum Blauflossen-Tunfisch. Die Folge: Die Böden, die seit jeher wie ein Puffer für das Klimagas wirken, können ihrer Klimaschutzfunktion weniger gut nachkommen.

Es war im Jahr 1989, damals stand die Berliner Mauer noch und Helmut Kohl saß im Bonner Kanzleramt, dass deutsche Forscher in ein Meeresgebiet gut 3000 Kilometer vor der Küste Perus reisten. Am Ziel angekommen, schickten sie ein Unterwasserfahrzeug in die Tiefe und ließen es mit voller Absicht kreuz und quer durch ein Manganknollengebiet pflügen. Sinn des Unternehmens: zu simulieren, wie die schweren Bergbauroboter mit ihren Ketten durch diese Tiefseeoasen rollen. Im Jahr 2015 – also 26 Jahre später – kehrte eine Expedition zum Ort des Geschehens zurück und fand die Pflugspuren noch immer gut sichtbar und unbesiedelt vor. Das DISCOL-Experiment (Disturbance and recolonisation experiment in a manganese nodule area of the deep South Pacific) machte allen klar: Die Förderfahrzeuge zermalmen den Meeresboden für lange Zeit. Bakterien, die eigentlich für ihre hohen Wachstumsraten bekannt seien, hatten die gestörten Stellen noch nicht wieder besiedelt, erklärte Stratmanns Kollegin Daniëlle de Jonge von der University of Edinburgh in einer Mitteilung der Max-Planck-Gesellschaft: »Man muss auch bedenken, dass eine Störung durch echten Tiefseebergbau viel schwerer sein wird als die, die wir hier betrachten.« Je nach Technologie könnten bis zu 15 Zentimeter des Sediments über eine deutlich größere Fläche entfernt werden. »Das vervielfacht den Effekt und verlängert die Erholungszeiten erheblich«, sagt die Forscherin.

Schutzgebiete als Reservoir für die Wiederbesiedlung?

Als Kompromiss zwischen Tiefseebergbau und Bewahrung der Ökosysteme wird die Einrichtung von Schutzgebieten diskutiert. Innerhalb der manganknollenreichen Clarion-Clipperton-Zone sind bereits einige Areale als Meeresschutzgebiet ausgewiesen. Hierhin könnten sich zumindest die mobilen Tiere zurückziehen, und von hier aus könnten sie dann den entvölkerten Meeresboden wiederbesiedeln. Allerdings liegen diese Reservate am Rand des Gebiets und weisen darum heute eine geringere Biodiversität und Biomasse auf als die Hotspots im Innern der Manganknollenzone. Keinen Schutz bieten Schutzgebiete außerdem gegen die Wolken aufgewirbelten Sediments.

»Es ist großartig, dass Schutzgebiete in Betracht gezogen werden, das ist ein guter Anfang«, sagt der Tiefseeexperte Andrew Chin von der australischen James Cook University. Sie könnten effektiv sein, sofern sie ausreichend groß dimensioniert seien und richtig gestaltet würden. Auch müssten sie an den geeigneten Stellen eingerichtet werden. Und, sagt Chin, »was vielleicht am wichtigsten ist: Sie müssen effektiv durchgesetzt werden.«

Der Wissenschaftler fordert außerdem, die aktuellen Studienergebnisse bei der Konstruktion der Bergbauroboter zu berücksichtigen, um die Schäden so gering wie möglich zu halten. Im Jahr 2020 hatte er mit einem Team in einer umfassenden Metastudie über 250 Publikationen dazu ausgewertet. Sein Fazit: In einer stabilen Umgebung wie der Tiefsee mit ihren langsamen Prozessen und den daran angepassten Lebensformen würde eine extreme Störung wie der Tiefseebergbau erhebliche Auswirkungen haben.

Auf die entscheidende Frage kann die Tiefseeforschung aber keine Antwort geben: Braucht es überhaupt die Rohstoffe aus der Tiefsee, etwa um die nötigen Rohstoffe für die Energiewende aufzubringen? Angesichts der drastischen Umweltfolgen gehen inzwischen auch potenzielle Abnehmer der Metalle auf Distanz. Die deutschen Autobaukonzerne BMW und VW etwa unterstützten den Aufruf für ein Moratorium und verpflichteten sich, die Metalle vom Meeresboden nicht in der Produktion einzusetzen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.