Weltraumschrott: Das Müllproblem scheitert an der Zusammenarbeit

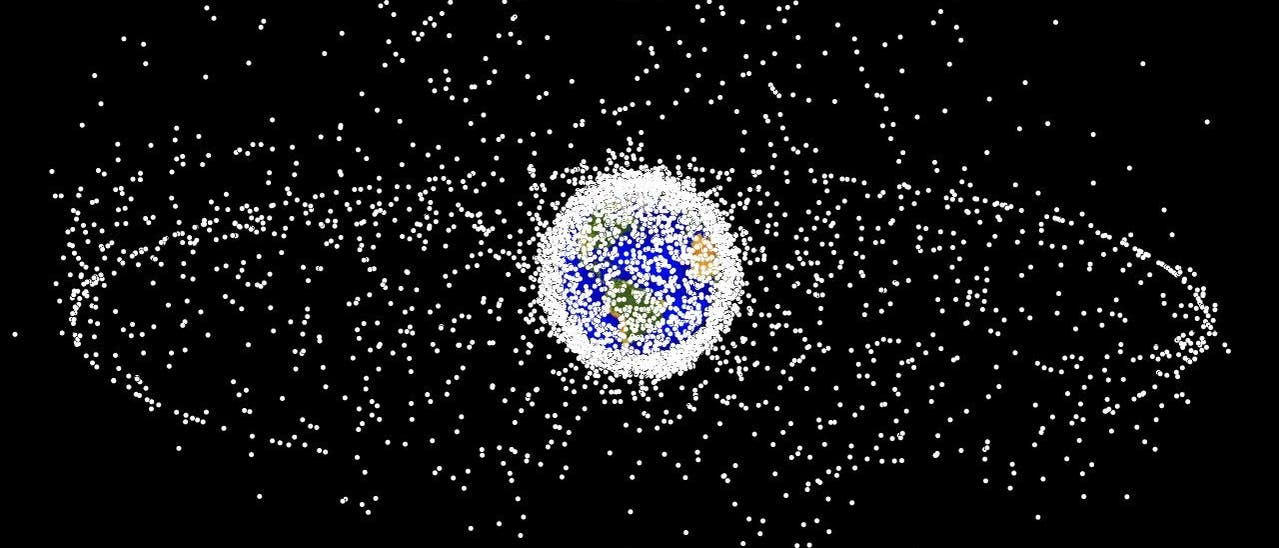

Es war ein beschauliches und harmloses Feuerwerk, als am 27. Juli eine ausgediente chinesische Raketenstufe über fünf US-Bundesstaaten verglühte. Tatsächlich ist es Alltag in der Raumfahrt – Teile der Umlaufbahn sind geradezu zugemüllt. Rund 750 000 Teile größer als ein Zentimeter umkreisen die Erde; nur ein Bruchteil davon wird in absehbarer Zeit von selbst verglühen, vielmehr gefährdet der Schrott aktive Satelliten und Raumstationen. Denn sogar winzige Geschosse entfalten mit orbitaler Geschwindigkeit die Wirkung einer Gewehrkugel. Und eine Lösung dieses Problems ist sehr fern, weil Gegenmaßnahmen teuer sind; nicht einmal die Überwachung der wachsenden Trümmerwolke kommt bemerkenswert voran.

Das Risiko erkannte Donald Kessler lange bevor es zum Problem wurde. Schon 1978 beschrieb der US-Raumfahrtingenieur, was passieren wird, wenn immer mehr Staaten immer mehr Raketen ins All schießen. Dann nämlich steigt die Dichte ausgebrannter Raketenstufen, inaktiver Satelliten, von Raumfahrern verlorener Werkzeuge oder freigesetzter Treibstoffreste immer weiter an. Irgendwann kollidieren die Trümmer miteinander und zerfallen zu tausenden neuen Trümmern. Dieses Kessler-Syndrom ist eine Kettenreaktion, die über Jahrzehnte die Raumfahrt zunehmend schwieriger machen wird. "Und es hat bereits begonnen", ergänzt Holger Krag, der gemeinsam mit seinen Kollegen die Entwicklung der Trümmerteile im Orbit simuliert hat. Krag leitet bei der Europäischen Raumfahrtagentur das Büro für Weltraumrückstände.

Die erste derartige Kollision fand bereits 2009 statt: zwischen dem aktiven US-amerikanischen Satelliten Iridium 33 und dem inaktiven russischen Kosmos 2251. "Es geht jetzt vor allem darum, wie wir auf diese Situation reagieren", sagt Holger Krag. Einer Schätzung von NASA-Ingenieuren zufolge dürfte in den nächsten 100 Jahren bald mehrmals pro Jahrzehnt ein solcher Zusammenstoß stattfinden. Schon heute stark bevölkerte Bahnen in einer Höhe zwischen 800 und 1000 Kilometern wären dann bald nur unter enormen Risiken mit Satelliten nutzbar. Fünf Altsatelliten pro Jahr müssten Raumfahrtnationen zurückholen, um diesen Trend noch abzuschwächen.

Mit Satelliten gegen Satellitenmüll

Die ESA sieht sich als Vorreiter im Kampf gegen die Vermüllung des Erdorbits: Vor vier Jahren startete sie ihre Initiative Clean Space. Darin formuliert sie diverse Ideen, wie sie selbst zukünftig den erdnahen Weltraum sauberer halten und auch andere Raumfahrtstaaten davon überzeugen will. Zu diesen Vorschlägen zählt etwa die Forderung, Satelliten sollten genügend Treibstoff mitführen, so dass sie am Ende ihrer Lebenszeit zum Absturz gebracht oder in einen unproblematischeren Friedhofsorbit geschossen werden können. Ebenfalls zur Initiative gehört der ESA-Satellit e.Deorbit, der frühestens 2023 versuchen soll, einen größeren Altsatelliten im Orbit zu greifen und dann mit ihm gemeinsam in die Atmosphäre abzusinken.

Weltweit gibt es zunehmend Pläne, vergleichbare Müllmissionen zu starten. Der Schweizer Satellit CleanSpace One soll den ersten, nun sieben Jahre alten eidgenössischen Satelliten SwissCube zum Absturz bringen, indem er von einem kegelförmigen Netz eingefangen und dann in die Atmosphäre gelenkt wird. Ein von Studenten entworfener Kleinsatellit der japanischen Kagawa-Universität erprobte 2014 ein elektromagnetisches Seil. An einen Altsatelliten gekoppelt, fließt bei der Bewegung durch das Erdmagnetfeld Strom, und es wirkt eine Kraft in Richtung Erdboden. Doch der Test des gerade neun Kilogramm schweren Demonstrationssatelliten scheiterte.

In fernerer Zukunft wird womöglich eine Idee realisiert, die erst kürzlich neue Nahrung erhielt: Mit einem starken gepulsten Laser könnten Ingenieure einen Altsatelliten vom Boden aus geschickt so beschießen, dass sich einzelne Moleküle an seiner Vorderseite lösen, die dann wiederum mit dem Schrottteil zusammenstoßen und es dadurch abbremsen. Forscher des Stuttgarter Instituts für Technische Physik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt entwickelten dafür ein Computermodell. Sie wollten herausfinden, welche Formen ausgedienter Satelliten damit am besten zu beschießen sind. Ziel der Forscher war es, am Rechner ein Auseinanderbrechen und somit eine Verschlimmerung des Müllproblems zu vermeiden. Die Ingenieure sind zuversichtlich, dass sich zumindest nicht stark taumelnde und eher symmetrisch geformte Trümmerteile mit Lasern abbremsen lassen.

Größte Urheber tun am wenigsten gegen Weltraumschrott

Vor allem die großen Weltraummächte sind aber noch sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, den überwiegend von ihnen erzeugten Weltraummüll auch wieder zu beseitigen: Die USA haben als zweitgrößter Urheber für Weltraumschrott derzeit keine eigene Mission in Planung. Russland, der größte Urheber, kündigte schon mehrfach an, in wenigen Jahren die erste aktive Müllabfuhr im All umzusetzen – der Stand dieser Missionen ist unklar. Selbst die Mission e.Deorbit der ESA ist bisher erst im Projektstadium. Vielleicht erhält es Ende 2016 eine Zusage, wirklich gebaut zu werden. Andere Vorschläge aus dem Clean-Space-Programm stoßen zwar auf das Wohlwollen der NASA; doch aufstrebende Weltraumstaaten wie China und Indien sträuben sich dagegen, ihre technische Entwicklung durch rigide internationale Regeln für die Raumfahrt bremsen zu lassen. Zwar startete China im Juli 2016 einen Satelliten, der erproben soll, wie man kleinere Schrottteile mit einem Roboterarm einfangen kann. Aber das Land verfolgt damit auch militärische Ambitionen im All, die das Schrottproblem dort nur verschärfen würden.

Die ESA sorgt sich vor allem um eine neue Generation eigener Satelliten, die sie gemeinsam mit der Europäischen Union für vier Milliarden Euro entwickeln lässt. Vier sind bereits im All, mehrere weitere Sentinel-Satelliten sollen in den nächsten Jahren in besonders kritischen Umlaufbahnen oberhalb von 800 Kilometern folgen. Ausgerechnet in dieser für Spionage- oder Wettersatelliten günstigen Bahnhöhe stießen Iridium 33 und Kosmos 2251 zusammen. Und China testete 2007 eine Antisatellitenwaffe: Es zielte auf einen eigenen ausgedienten Satelliten, erzeugte dabei jedoch tausende Bruchstücke, die nun alle Raumkörper in dieser Bahnhöhe gefährden. "Wir versuchen solche Trümmer besonders gut im Auge zu behalten", erläutert Holger Krag. Ist ein Schrottteil groß genug und wird es von Teleskopen oder weltraumüberwachenden Radarstationen hinreichend genau erfasst, können die Satelliten ihm ausweichen.

Doch die europäischen Kapazitäten für die Weltraumüberwachung sind begrenzt. Und das deutlich besser ausgestattete US-Militär stellt ausgesuchten Partnern zwar einen Katalog bekannter im All kreisender Trümmer zur Verfügung, zensiert zuvor aber alle eigenen Satelliten, selbst wenn diese schon ausgefallen oder sogar zerbrochen sind – aus Angst vor gegnerischer Spionage an der eigenen Satellitenhardware. Laut Holger Krag muss Europa die eigenen Fähigkeiten dringend ausbauen: "Wir wollen in der Lage sein, möglichst bis hinunter zur Größe eines Fußballs alle Teile zu verfolgen", erklärt der ESA-Ingenieur.

"Wir wollen in der Lage sein, möglichst bis hinunter zur Größe eines Fußballs alle Teile zu verfolgen"Holger Krag

Wie weit Europa von diesem Ziel noch entfernt ist, zeigt sich in Wachtberg südlich von Bonn. In der hügeligen Voreifel steht eine weiße Radomkuppel, unter der sich die weltweit schnellste Radarschüssel ihrer Art dreht. "TIRA ist gut darin, einzelne Objekte auf Erdumlaufbahnen sehr genau zu untersuchen", sagt der Leiter der Anlage Ludger Leushacke. Dazu kann das Radar einzelne Satelliten am Himmel verfolgen und dabei etwa prüfen, ob sie schon taumeln oder sogar schon auseinandergebrochen sind. Solche Radaraufnahmen sind vor allem bei ausgefallenen Satelliten wichtig, die keine Daten über ihren Zustand mehr zur Erde senden. Zu einem Katalog aller Trümmer kann TIRA aber kaum etwas beitragen, dafür ist der untersuchte Himmelsausschnitt zu klein.

Um möglichst alle gefährlichen Trümmer im erdnahen Weltraum zu überwachen, müssten europaweit mehrere neuartige Radarstationen mit so genannten Phased-Array-Antennen aufgebaut und zusammengeschaltet werden, die leicht die gesamte Himmelshalbkugel über sich im Blick haben können. Die Vereinigten Staaten investieren derzeit mehr als 1,6 Milliarden Dollar in eine neue Generation ihres eigenen Radarnetzwerks, das selbstbewusst Space Fence genannt wird. Für gerade einmal 25 Millionen Euro arbeiten Forscher am Wachtberger Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik zwar an einem experimentellen System mit vergleichbarer Technik, das ab 2018 gemeinsam von DLR und Bundeswehr genutzt werden soll. Für einen kompletten Katalog aller größeren Trümmerteile, wie ihn sich die ESA vorstellt, müssten aber europaweit mehrere derartige Stationen aufgebaut und zusammengeschaltet werden. Das wäre um ein Vielfaches teurer und nur in europäischer Kooperation denkbar.

Noch tun sich die europäischen Staaten schwer damit, bei der Radarüberwachung intensiver zusammenzuarbeiten – der Betrieb großer Radarstationen ist naturgemäß dem Militär und somit nationalstaatlichen Interessen unterworfen. Große militärische Radarantennen in Frankreich und Großbritannien sind bis heute nur sporadisch mit denen ihrer europäischen Partnerstaaten verbunden. Doch es wäre dringend nötig, das Trümmermeer besser im Blick zu haben, darin sind sich alle Raumfahrtingenieure einig. Denn die geplanten Versuche, den Schrott zum Absturz zu bringen, sind nicht ohne Risiko. Egal ob ein Satellit physisch eingefangen oder mit gezielten Laserschüssen abgesenkt wird: Er kann dabei immer auch auseinanderbrechen und das Problem noch verschlimmern. Umso wichtiger wäre es, die Arbeit kommender Aufräumsatelliten möglichst gut auch vom Boden zu verfolgen – und den Scherbenhaufen zukünftiger Kollisionen mit Argusaugen zu beobachten.

Schreiben Sie uns!

1 Beitrag anzeigen