Gehirnentwicklung: Wie sich das Hirn in Falten legt

Windungen, wie sie das menschliche Gehirn besitzt, sind zwar nicht völlig einzigartig in der Natur. Sie finden sich auch bei einer Hand voll anderer Arten wie etwa Affen, Delfinen oder Schweinen. Doch treten sie insgesamt äußert selten im Tierreich auf. Dabei lässt sich ihre Ursache evolutionär begründen: Vermutlich bescheren die Faltungen der Großhirnrinde, also der äußersten, etwa 2,5 Millimeter starken Schicht des Gehirns, eine höhere Dichte an Neuronen. Zudem verkürzen sie den Weg für neuronale Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Hirnarealen. Wie die Faltungen entstehen, ist bislang aber nicht aufgeklärt.

Zwar gibt es bereits seit 1975 eine Hypothese, nach der sich das Gehirn, während es heranwächst, unter dem Einfluss physikalischer Kräfte in seine Form windet – und nicht etwa nur durch biochemische und genetische Prozesse. Bislang fehlte allerdings eine empirische Überprüfung – einerseits wegen ethischer Bedenken bei Menschen- oder Tierversuchen, andererseits in Ermangelung passender physischer Modelle. Forscher um Tuomas Tallinen von der Universität Jyväskylä in Finnland haben nun eine Studie vorgelegt, die diesen Mangel behebt. Sie könnte helfen, Krankheiten, die auf Fehlbildungen des Gehirns beruhen, besser zu verstehen.

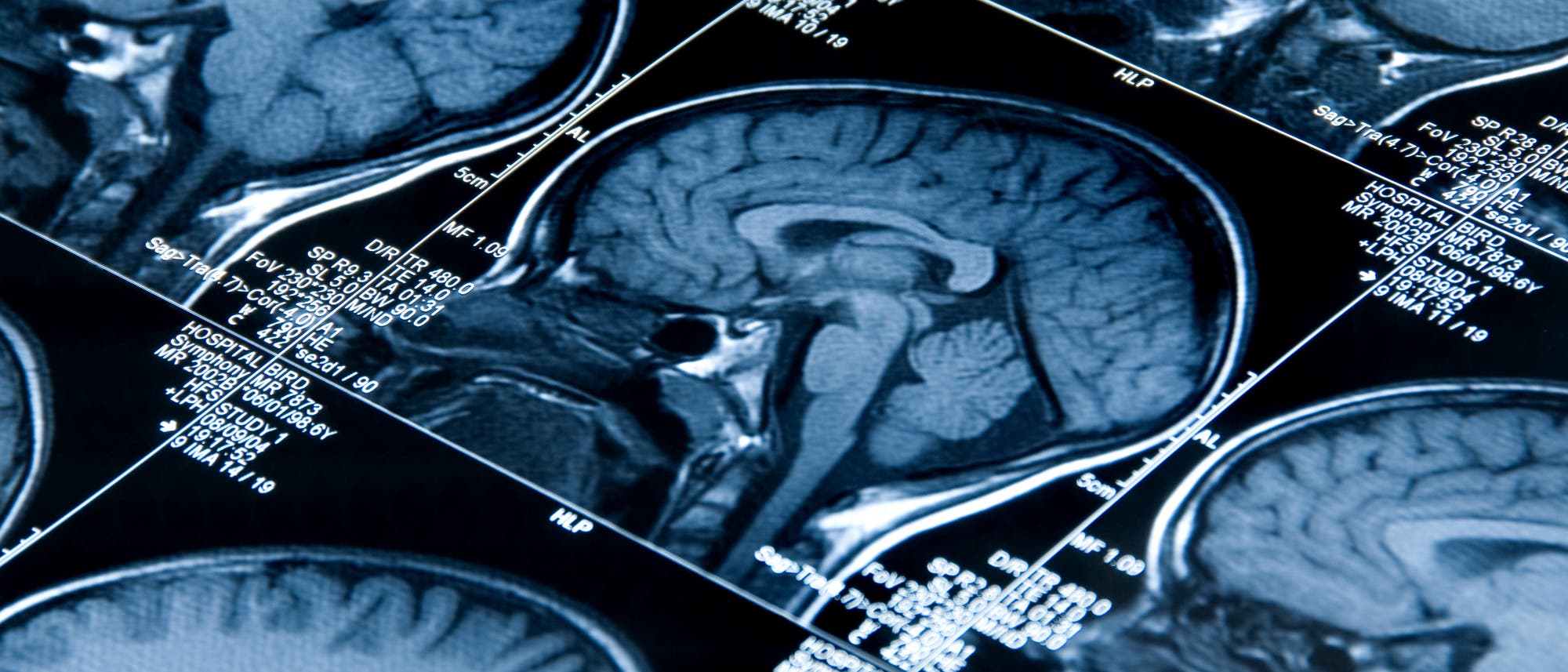

Die Wissenschaftler überprüften die Hypothese zu den Hirnwindungen mit 3-D-Modellen von Gehirnen aus Elastomergel, einem elastischen, aber formfesten Kunststoff. Als Vorlage nutzten sie Magnetresonanzdaten von menschlichen Föten aus der 22. Schwangerschaftswoche. Zu diesem Zeitpunkt sind die Hirne noch völlig glatt und ungefaltet.

Die Forscher beschichteten den inneren Teil der Modelle mit einer dünnen Lage einer zweiten Sorte Elastomer. Dann legten sie die Hirnmodelle in eine Lösung. Dadurch schwoll die äußere Elastomerschicht an. Es entstand ein "differenzielles Wachstum" zwischen dem Kern der 3-D-Modelle und der dünnen Elastomerschicht. Dabei warf die Schicht nach und nach Falten, wie man sie auch vom menschlichen Gehirn kennt.

Zwar hängen die genauen Strukturen der Hirnwindungen von individuell verschiedenen Anfangsbedingungen unterschiedlicher Menschen oder Tiere ab. Doch die grobe Faltung ist immer ähnlich – und die ließ sich auch bei den geschwollenen 3-D-Modellhirnen erkennen. Ihre experimentellen Untersuchungen im Labor stützen die Forscher mit Finite-Elemente-Simulationen am Computer, hinter denen dieselben Magnetresonanzdaten steckten.

Ellen Kuhl vom Department of Mechanical Engineering and Bioengineering der Stanford University, die nicht an der Veröffentlichung beteiligt war, kommentiert in "Nature Physics", die Versuche mit "schwellenden Gehirnen" seien der entscheidende "Missing Link" zwischen Modellierung, Experiment und Simulation. Sie hofft, man könne diese Modelle später nutzen, um Hinweise auf Alzheimer, Autismus oder Schizophrenie frühzeitig an der Hirnoberfläche abzulesen.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben