Energie vom offenen Meer: Wie man Windrädern das Schwimmen beibringt

Die Windräder der Zukunft schaukeln auf den Meereswellen, statt fest auf dem Meeresboden zu stehen. Denn nur ein winziger Bruchteil der Weltmeere ist mit weniger als 60 Metern Wassertiefe flach genug, um konventionelle Offshore-Anlagen im Meeresboden zu verankern. Schwimmende Windturbinen dagegen produzieren Energie hunderte Meilen jenseits des flachen Küstensaums und erschließen so bisher unzugängliche Standorte auf dem offenen Meer. Das Potenzial ist riesig. Unternehmen haben sich bereits Rechte für Anlagen mit insgesamt zehn Gigawatt Leistung gesichert. Technisch allerdings ist das komplizierter, als es auf den ersten Blick erscheint. Das Zusammenspiel von Wind, Wellen und Windrad ist komplex - und verschiedene Anlagentypen wetteifern um die besten Lösungen. »Das ist eine ganz junge Technologie und noch nicht ausgereift«, sagt Christian Navid Nayeri von der TU Berlin.

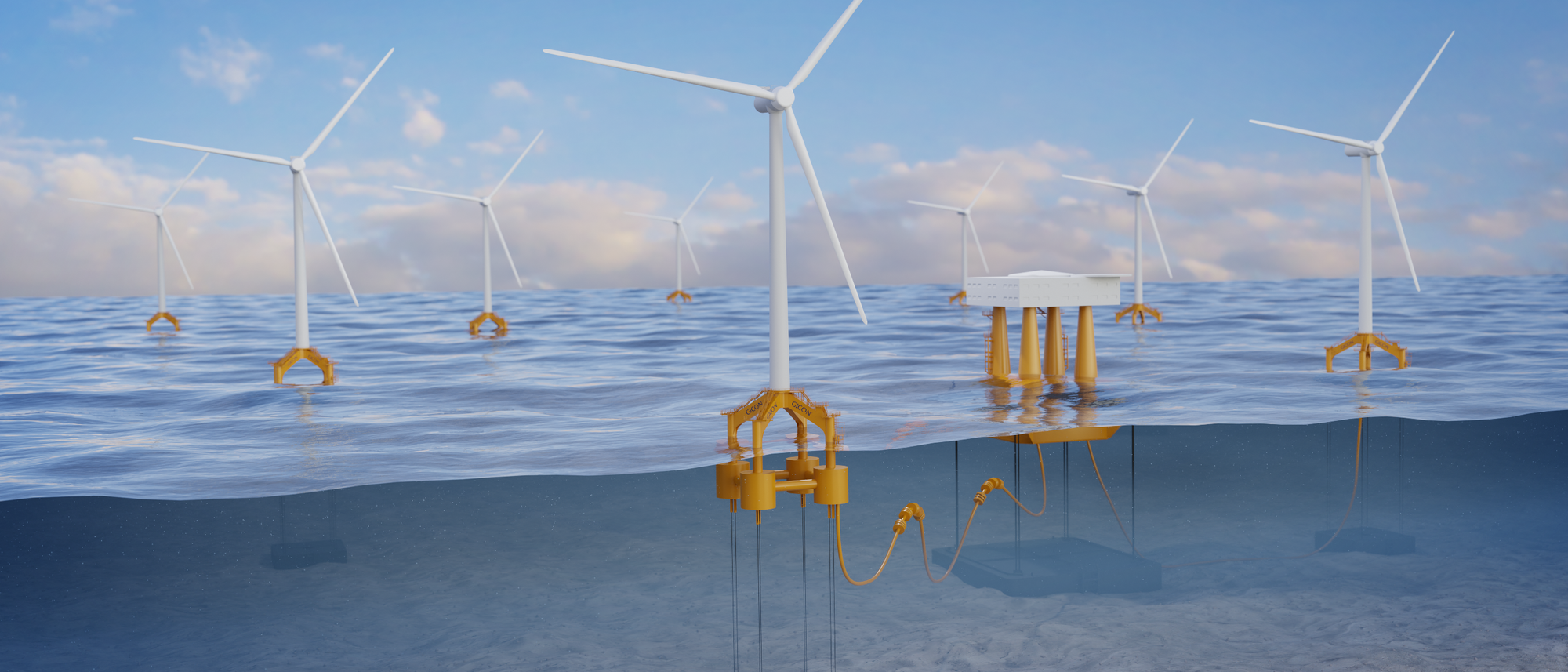

Frank Adam, Fachbereichsleiter Wind Engineering der Firma GICON in Dresden, spricht allerdings schon von einem Trend, denn viele Länder haben vor ihren Küsten viele – bislang unbebaubare - Tiefwassergebiete. Sein Unternehmen entwickelt gerade eine Vier-Megawatt-Pilotanlage für Asien. Über der Wasseroberfläche ist den Anlagen mit Namen wie Nezzy, Hywind, FLOATGEN oder WindFloat ihr besonderer Aufbau oft nicht anzusehen. Das Entscheidende passiert unter Wasser. Schwimmende Windräder brauchen ein Gegengewicht für die Stabilität sowie Anker, die sie am Meeresboden fixieren. Letzteres funktioniert theoretisch in Meerestiefen bis zu 1000 Metern. Für wirtschaftlich sinnvoll hält Adam allerdings vorerst nur Tiefen von 300 Metern. Die mehr als armdicken Seile, die eine Windkraftanlage am Meeresboden verankern, können mehr als 100 Tonnen wiegen. Und je länger sie sind, desto teurer machen sie die Windräder.

Die ersten Schwimmer vor der schottischen Küste

Der erste schwimmende Windpark mit dem Namen »Hywind Scotland« ging im Oktober 2017 rund 24 Kilometer vor der schottischen Stadt Aberdeen ans Netz. Fünf Windturbinen des dänischen Unternehmens Vestas mit einer Gesamtleistung von 30 Megawatt liefern elektrischen Strom ins Netz. Da vor Schottlands Küstenregionen der Meeresboden überwiegend sehr steil abfällt, ist das Meer sonst eher ungeeignet, um die so genannten Monopiles in den Boden zu rammen, auf denen normale Windräder stehen. Deswegen nahm im Dezember 2021 ein weiterer schwimmender Windpark vor Schottlands Küsten den Betrieb auf. Mit 50 Megawatt zählt der Windpark Kincardine jetzt zu den weltweit größten schwimmenden Energiesammlern auf dem Meer.

Noch Ende 2021 führten solche Anlagen mangels internationalen Interesses jedoch ein Nischendasein. Auf den Meeren sind weltweit gerade einmal um die 100 Megawatt Leistung installiert - ein Bruchteil der feststehenden Offshore-Windanlagen. Seit Anfang 2022 scheint sich der Ausbau der schwimmenden Windkraft allerdings zu beschleunigen. Zahlreiche Energieversorger und Mineralölfirmen bewarben sich um die besten Plätze im Meer im Gigawattbereich für schwimmende Windräder.

So sicherten sich im Januar 2022 Shell, Iberdrola, BP, Vattenfall, Ørsted und Baywa die Rechte für den Ausbau von »Floating Offshore«-Anlagen mit rund 14,5 Gigawatt Nennleistung allein vor der schottischen Küste. Vor der Bretagne in Frankreich planen Energieversorger ebenso wie vor Spaniens und Norwegens Küste schwimmende Windparks. Potenzial ist auch an den Küsten und den Great Lakes Nordamerikas vorhanden, im Mittelmeer und in der Nordsee rund um die Färöerinseln und Irland. Auch hier geht es jenseits der Küste sehr schnell in die Tiefe.

Auch Südkorea kündigte Ende 2021 an, in den nächsten zehn Jahren im Japanischen Meer vor der Stadt Ulsan einen schwimmenden Windpark mit einer Leistung von sechs Gigawatt zu errichten. Der Meeresgrund ist hier vor der Küste ebenfalls sehr tief. Der Mega-Schwimmpark soll dann knapp sechs Millionen Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgen und zusätzlich grünen Wasserstoff herstellen.

In Deutschland wird simuliert und modelliert

In Deutschland beschränken sich die Aktivitäten eher auf die Beteiligung an europäischen Forschungsvorhaben. Nur einmal wurde in der Ostsee eine verkleinerte Version eines schwimmenden Windrads zu Wasser gelassen. Im September 2020 hatte der Energiekonzern EnBW zusammen mit dem Windkraftbauer Aerodyn einen Prototyp im Maßstab 1 : 10 einer 15-Megawatt-Windanlage namens »Nezzy²« im Greifswalder Bodden - in Sichtweite zum Hafen - getestet.

Die Zurückhaltung hat durchaus nachvollziehbare Gründe: Der deutsche Teil der Nordsee ist flach, da reicht der klassische Pfahlbau. Professor Jan Wenske vom Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) in Bremerhaven bedauert dies, denn auch er meint, »das Potenzial ist gigantisch«, auch um die Technik einmal zu exportieren.

Walt Musial treibt die schwimmenden Offshore-Aktivitäten der USA voran. Er leitet die Offshore-Windforschungsplattform des National Renewable Energy Laboratory (NREL) und schätzt, dass noch einmal viermal so viel Wind, wie bisher genutzt wird, in Meeresgebieten mit Wassertiefen über 60 Meter nutzbar sei. Hier weht meist stärkerer und stetiger Wind. Doch es gibt auch andere Vorteile. Nicht jedes Land wolle einen »Spargelsalat« vor seinen touristisch schönsten Küsten, sagt Nayeri, »wir haben aber auch viel mehr Freiheitsgrade, um mehr Energie zu ernten«. Die schwimmenden Windparks können dort errichtet werden, wo viel Wind ist, oder je nach Saison verlegt werden.

Wie man die Schwimmer an ihrem Platz hält

Nayeri koordiniert das Projekt FLOATECH, das die EU mit vier Millionen Euro fördert. Das Ziel ist, eine industrietaugliche Auslegungssoftware zu entwickeln, um damit die Materialauswahl und das Design der Anlagen zu optimieren und die Wirtschaftlichkeit der Turbinen zu erhöhen. Das Programm soll die komplexen Wechselwirkungen zwischen Meeresboden, Halteleinen und Turm mit Wind und Wellen erforschen und simulieren – auch bei hohem Seegang von 20 Metern und sehr starkem Wind.

Noch ist vieles ungeklärt. So hat sich für die Struktur, die solche Plattformen stabil hält, bislang kein Design durchgesetzt. Mal ist es ein Holm, ähnlich lang wie der Turm selbst, der unter Wasser als Gegengewicht dient, mal sind es mehr die Ankerseile, mal eine schwimmende Plattform aus Beton - oder auch mal zwei Windräder, die sich auf einer Anlage versetzt drehen und sich so gegenseitig stabilisieren. Auch die Firma GICON hat eine eigene Version mit vorgespannten Ankerseilen entwickelt, die von Ballastgewichten am Boden stabil gehalten wird und daher im Wellengang weniger schwankt.

Für das Material solcher Ankerseile gibt es bisher ebenfalls keine optimale Lösung. Walt Musial stellte auf der Offshore Technology Conference in Houston 2013 noch Seile aus blauem Nylon vor. Aber auch Stahlseile werden getestet, die die Verbindung zum Meeresboden halten. »Noch sind wir auf der Suche nach dem besten Material«, sagt Christian Nayeri.

Wenn die Ankerkräfte schwinden

Die Ankerseile müssen in der maritimen Umgebung nicht nur viel aushalten, sie wirken auch auf den Meeresgrund ein. Wenn bei hohem Seegang regelrechte Brecher auf die schwimmende Plattform treffen, dann sei das wie eine Glocke, die angeschlagen wird, erklärt Professor Nils Goseberg, die Vibrationen breiten sich wellenartig fort. Diese Schwingungen und die Wellenbewegungen selbst belasten die Anker. Ist das Ankerseil sehr lang, kann es anfangen, wie eine Gitarrensaite zu schwingen, und dadurch zyklisch an der Verankerung im Boden ziehen. Im Projekt NuLimas untersuchen Professor Goseberg und der Projektkoordinator Christian Windt vom Leichtweiß-Institut für Wasserbau (LWI) der TU Braunschweig, wie sich das Zusammenspiel von Wellen und Turm auf den Meeresboden auswirkt. Mit Computersimulationen und Tests im Großen Wellenkanal in Hannover soll ihr Konsortium die Fragen beantworten, ob und wie man das Design der Anker und der Anlage an die jeweilige Bodenart anpassen muss.

Auch die Wellen selbst wirken auf die Ankerbefestigung ein. Wenn sie auf der Wasseroberfläche entlanglaufen, prägen sich Wellenberg und -tal als zyklische Druckschwankungen bis auf den Meeresboden durch. Ist der Boden durchlässig, dann strömt das dadurch hineingedrückte Wasser gleich wieder heraus. Aber wenn die Poren sehr fein sind und viele Wellen einwirken, funktioniert dieser Ausgleich nicht mehr. Der Druck in den Poren steigt und destabilisiert den Meeresboden. »Einige Böden werden dann wie Teig, verflüssigen sich und können die Ankerkräfte nicht mehr übertragen«, so Goseberg, Leiter der Abteilung Hydromechanik, Küsteningenieurwesen und Seebau am LWI.

Das Phänomen der Bodenverflüssigung des Meeresbodens kennt der Küsteningenieur auch bei anderen Bauteilen im Meer, »sogar große Bauwerke wie zum Beispiel Wellenbrecher sind so bei Sturm im Boden eingesunken«. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Anlage wegrutschen. Also müsse das Offshore-Windkraftwerk durch ein geeignetes Design oder mit Kompensatoren möglichst stabil oder der Meeresboden an den Ankerstellen mit stabilerem Material verstärkt werden, sagt Goseberg. Sein Ziel ist es, die Windenergieanlage so selten wie möglich wegen schlechten Wetters, hohen Seegangs oder zu starker Winde abschalten zu müssen.

Die Technik ist noch sehr teuer

Doch sind nicht Wellen, Wind oder teigige Meeresböden das Hauptproblem. Die größte Hürde ist die Wirtschaftlichkeit. »Die Dinger sind einfach noch zu teuer.« Laut Nayeri dauert es 10 bis 15 Jahre, bis sie Gewinn machen. Walt Musial vom NREL schätzt, dass die Anlagen erst ab 2028 bis 2030 profitabel werden.

Noch ist die Technik teuer: Monteure und Monteurinnen, die sich vielleicht mit einem Hubschrauber weit im Meer absetzen lassen müssen, das Monitoring, die langen Halteseile und Stromkabel kosten Geld. Aber es gibt viel Potenzial, die Kosten zu senken. Das ist auch ein Ziel des Projekts, in dem Nayeri forscht, denn »da ist gerade richtig Bewegung drin. Die Forschung wird von der EU massiv unterstützt.« So können die Windräder viel näher zusammenstehen, wenn sie intelligent geregelt werden, ohne sich gegenseitig den Wind wegzunehmen, und ein Radar kann die ankommenden Wellen erkennen und die Betriebsparameter der Rotoren optimieren. »Es wird gerade viel ausprobiert«, so Nayeri.

Wenske vom IWES denkt noch weiter und stellt sich schwimmende Anlagen vor, die im Westwindgürtel treiben und keinen elektrischen Strom, sondern gleich grünen Wasserstoff produzieren. Noch liegt der Anteil der schwimmenden Windräder unter 0,3 Prozent der installierten Offshore-Kapazitäten. Dass aber die Preise für Erdgas auf Grund des Ukraine-Kriegs gerade steigen und damit die Produktion von grauem Wasserstoff aus Methan immer teurer wird, könnte dem Ausbau und der Entwicklung von schwimmenden Anlagen weit draußen auf dem Meer noch einmal zusätzlichen Rückenwind geben.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.