Depression: Wirkungsweise der Elektrokrampftherapie auf der Spur

Sich starke Elektroschocks durchs Hirn jagen zu lassen, klingt nicht gerade nach einem heilsamen Umgang mit psychischen Problemen. So schrecken viele Patienten, die eigentlich für die so genannte Elektrokrampftherapie in Frage kämen, vor der Behandlung zurück. Dabei hatte sich unter anderem in einer groß angelegten Überblicksstudie aus dem Jahr 2003 herausgestellt, dass sie vor allem als kurzfristige Intervention taugt und besser hilft als Psychopharmaka [1].

Bei der Elektrokrampftherapie werden mittels zweier Elektroden an der Schädeloberfläche starke Ströme in das Gehirn eines Patienten geleitet. Was dies mit dem Denkorgan des so behandelten Individuums anstellt, ist allerdings kaum verstanden. Daher haben nun Jennifer Perrin von der University of Aberdeen und Kollegen untersucht, ob sich ein Effekt der Elektrokrampftherapie auf neuronale Netze ausmachen lässt, über die Hirnregionen untereinander Signale austauschen [2].

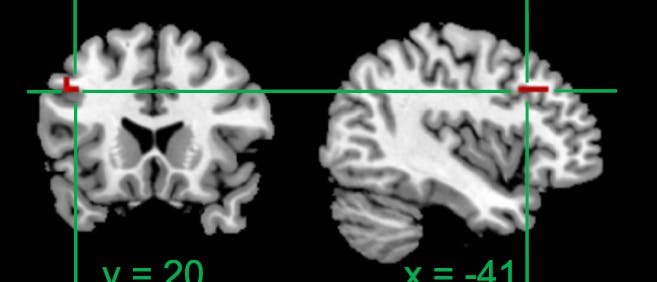

In der Tat stießen sie bei Vorher/Nachher-Aufnahmen mit dem Hirnscanner auf deutliche Unterschiede in exakt einer Hirnregion: dem linken dorsolateralen Präfrontalkortex, einem Teil des Stirnhirns. Hier wiesen ihre neun Probanden – vor der Therapie – auffallend starke Verknüpfungen zu anderen Hirnarealen auf. Nach der Behandlungsphase war dieser Befund deutlich schwächer ausgeprägt.

Die Ergebnisse fügen sich nahtlos in die "Hyperkonnektivitätstheorie" zur Depressionsentstehung ein, der zufolge übermäßig verbundene Netzwerke an der Antriebslosigkeit und Niedergeschlagenheit der Patienten schuld sein sollen. Gemäß dieser Vorstellung messen einige zentrale Hirnregionen den Signalen anderer Areale zu viel Bedeutung bei, was sie an einem normalen, ausbalancierten Funktionieren hindert. Der dorsolaterale Präfrontalkortex, den die Forscher um Perrin als Ort der Veränderungen ausmachten, gilt als zentraler Akteur in diesem Zusammenhang. Er spielt eine Rolle bei der Entscheidungsfindung und der Bewältigung anderer höherer kognitiver Funktionen.

Perrin und Kollegen hatten für ihre Studie neun Probanden rekrutiert, die allesamt an therapieresistenter starker Depression litten, und diese zweimal wöchentlich einer Behandlung mit Elektroschocks unterzogen. Nach durchschnittlich acht Eingriffen hatten sich die Symptome der Probanden so stark gebessert, dass sie lediglich die Kriterien einer leichten Depression erfüllten.

Bei jeder Sitzung erhalten die Patienten eine Vollnarkose und ein Muskelentspannungsmittel, um Verkrampfungen der Gliedmaßen vorzubeugen. Insofern ist die Elektrokrampftherapie mit gewissen Risiken und Belastungen verbunden, zumal sie auch zeitlich begrenzte Gedächtnisprobleme hervorrufen kann. Daher wird sie derzeit nur einem eingeschränkten Personenkreis vorgeschlagen. Womöglich lässt sich aber der Eingriff umso verträglicher gestalten, je mehr über seine Wirkungsweise bekannt ist, hoffen Perrin und Kollegen.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben