Fragen und Antworten zu Covid-19: Wie lassen sich Varianten von Sars-CoV-2 überwachen?

Hier bieten wir Fragen und Antworten in Leichter Sprache.

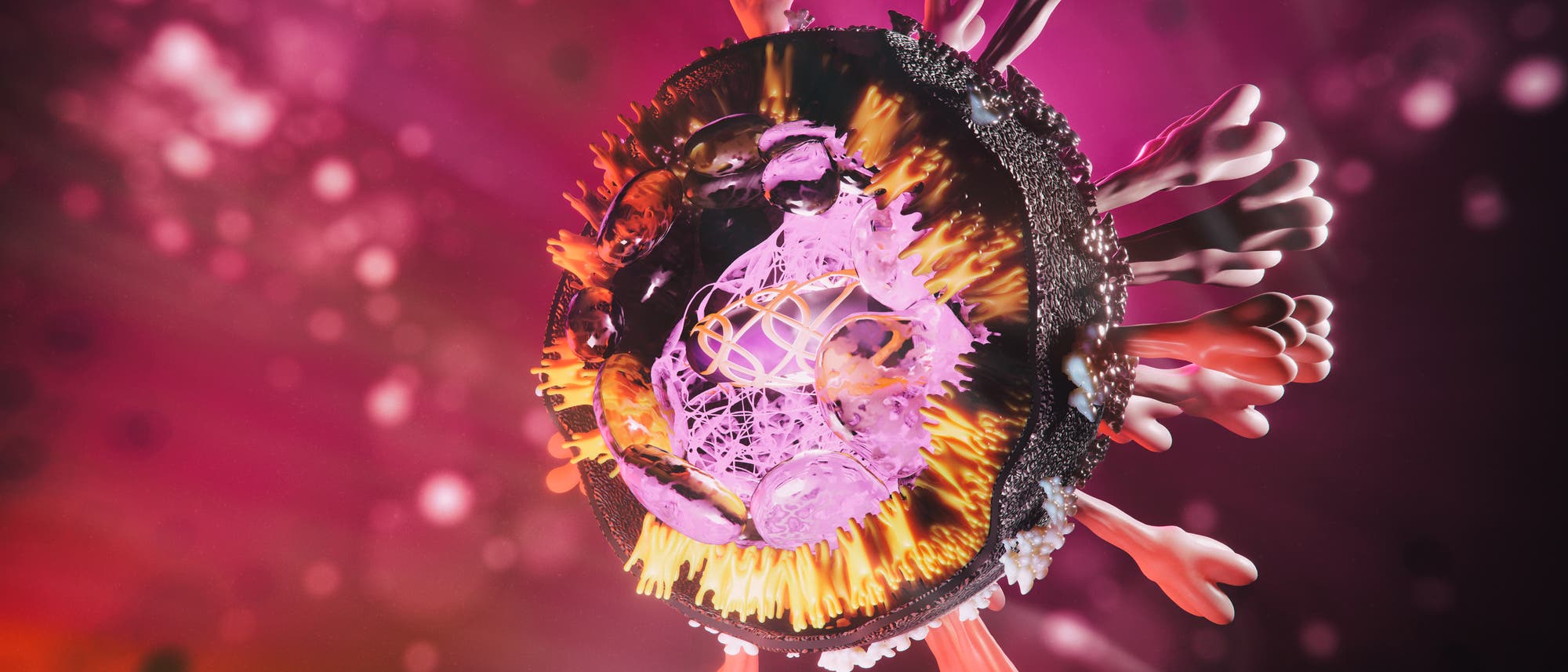

Zwei neue Virusvarianten, entdeckt in Großbritannien und Südafrika, breiten sich schneller aus als die bisherigen Pandemieviren. Fachleute fürchten, dass B.1.1.7 und B1.351, so die offiziellen Bezeichnungen, ansteckender sind als bisher kursierende Viren. Zusätzlich vermelden Institute weltweit weitere neue Varianten, die im Verdacht stehen, gefährlicher zu sein als jenes Sars-CoV-2, welches die Pandemie ausgelöst hat. Bei B.1.1.7 scheint sich das zu bestätigen; dort sind nach ersten Analysen schwere Verläufe um die Hälfte wahrscheinlicher. Dadurch könnten sie dramatische Auswirkungen haben: Sehr viel mehr Menschen könnten sich anstecken, proportional mehr schwer Kranke medizinische Hilfe benötigen. Alles deutet jedoch darauf hin, dass die aktuell zugelassenen Impfstoffe zumindest gegen die »britische« Variante B.1.1.7 genau so wirksam sind wie gegen das ursprüngliche Virus. Diese Variante dominiert inzwischen das Infektionsgeschehen in Deutschland. Ihr Anteil unter den laufenden Infektionen beträgt aktuell knapp 90 Prozent.

Entsprechend wichtig ist die Überwachung von Mutationen im Erbgut des Virus. In Deutschland ist diese Surveillance allerdings wenig etabliert. Wie kann die Überwachung national und international funktionieren? Können die Impfstoffkandidaten die Pandemie stoppen? Und welche Maßnahmen sind dafür nötig? Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen zur Coronavirus-Pandemie – und die Antworten, die zu diesem Zeitpunkt möglich sind.

Was wissen wir über die neuen Coronavirus-Varianten?

Neue Virusvarianten entstehen permanent: Im Lauf der Pandemie sammeln sich nach und nach Mutationen im Erbgut des Coronavirus an. Die meisten dieser Kopierfehler haben keine Auswirkungen auf die Eigenschaften des Virus oder sind nachteilig. Zwei Virusvarianten allerdings, die Ende 2020 in Großbritannien und Südafrika erstmals entdeckt wurden, scheinen deutlich ansteckender zu sein.

- Was wissen wir über die neuen Coronavirus-Varianten?

- Wie gelingt die Überwachung der Varianten von Sars-CoV-2?

- Wie viele Fälle sind in Deutschland bekannt?

- Wie steht es um das Gesundheitssystem?

- Was passiert, wenn nicht alle Kranken behandelt werden können?

- Wie funktionieren die neuen Impfstoffe?

- Und was ist mit Medikamenten zur Behandlung?

- Wie verbreitet sich das Virus?

- Welche Rolle spielen Schulen?

- Wie tödlich ist Sars-CoV-2?

- Warum ist Covid-19 gefährlicher als die Grippe?

- Wie ist die Ausbreitung des Virus zu stoppen?

- Was deutet darauf hin, dass ich mich angesteckt habe?

- Was muss ich tun, wenn ich eine Ansteckung vermute?

- Wie hat sich das Virus weltweit ausgebreitet?

- Woher kommt die neue Krankheit?

Studien deuten bisher darauf hin, dass die Viruslinie mit der Bezeichnung B.1.1.7 um gut ein Drittel ansteckender ist als die bisher kursierenden Viren; außerdem gibt es erste Hinweise, dass an der Variante möglicherweise auch mehr Menschen sterben. Zusätzlich hat sie inzwischen die bisher nur aus Südafrika bekannte Mutation E484K erworben, die das Virus mutmaßlich zum Teil vor Antikörpern gegen das Spike-Protein schützt.

Über B.1.351 ist bisher nur bekannt, dass sich die Variante in Südafrika schneller verbreitet. Auch von einer in Brasilien aufgetauchten Variante vermuten einige Fachleute, dass sie ansteckender ist, bisher gibt es aber keine belastbaren Daten, dass sie tatsächlich hinter steigenden Fallzahlen zum Beispiel in Manaus steckt. Erste Indizien deuten außerdem darauf hin, dass dieses Virus von einigen Antikörpern deutlich schlechter gebunden wird. Ob die Virusvariante deswegen eine vorhandene Immunität unterläuft, ist allerdings unklar.

Sowohl B.1.1.7 als auch die Variante B.1.351 tragen mehrere Mutationen, die für eine stärkere Verbreitung verantwortlich sein könnten. Allerdings sind deren tatsächliche Auswirkungen bisher unbekannt. Dass die Varianten tatsächlich ansteckender sind als andere, schließen Fachleute bisher auch nur daraus, dass sie sich viel stärker verbreiten als andere Viren. Das kann aber durchaus auch durch andere Effekte zu Stande kommen, zum Beispiel wenn eine Virusvariante durch Zufall in einem für Infektionen günstigen Kontext wie Schulen stark überwiegt, andere Varianten aber gleichzeitig durch Maßnahmen ausgebremst werden.

Es gibt jedoch Argumente dafür, dass diese Viren wirklich ansteckender sind. Einige der Mutationen betreffen das Spike-Protein, mit dem das Virus an die Zelle bindet. Solche Mutationen haben das Potenzial, es ansteckender zu machen - zum Beispiel indem weniger Viren für eine Ansteckung nötig sind. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass diese Mutationen die Bindung von Antikörpern an das Spike-Protein verschlechtern; Fachleute sind aber der Ansicht, dass die Impfungen gegen diese beiden Varianten wirken.

Beiden Viruslinien gemeinsam ist die Mutation N501Y, das heißt, in Position 501 ist die Aminosäure Asparagin durch Tyrosin ersetzt worden; außerdem tragen sie diverse andere Veränderungen, die Fachleuten Sorge bereiten. Tatsächlich trägt B.1.1.7 so viele potenziell problematische Veränderungen, dass es nach Ansicht mancher Fachleute nicht durch normale Anhäufung von Mutationen entstand. Stattdessen könnte sich die Kombination durch eine sehr lang anhaltende Infektion bei einer immunschwachen Person entwickelt haben.

Unklar ist bislang auch, welche Beiträge die einzelnen Mutationen tatsächlich leisten. Computeranalysen legen zum Beispiel nahe, dass N501Y die Bindung an ACE2 verstärkt. Die Mutation wurde bereits im April 2020 bei Viren nachgewiesen, ohne dass es Hinweise darauf gab, dass diese sich dadurch schneller verbreitet hätten. Womöglich wirken mehrere Mutationen zusammen, deren Effekte für sich selbst genommen nur gering sind.

Wegen dieser Unsicherheiten ist bisher nicht möglich, allein aus vorhandenen Mutationen - geschweige denn der bloßen Existenz einer neuen Viruslinie - Schlüsse über deren mögliche Gefährlichkeit zu ziehen. Deswegen ist derzeit auch unklar, ob neu entdeckte Virusvarianten wie zum Beispiel jene, die aus Brasilien nach Japan gelangte, ebenfalls ansteckender sind. Bisher gibt es auch keine Hinweise auf Viruslinien, die schwerere Erkrankungen verursachen.

Wie gelingt die Überwachung der Varianten von Sars-CoV-2?

In Deutschland ist eine Surveillance mit Hilfe der Genom-Sequenzierung bisher wenig etabliert. Auch deshalb gibt es nur unvollständige Informationen darüber, wie stark sich neue Varianten des Virus hier zu Lande verbreiten. Ende Januar 2021 hat das Bundesgesundheitsministerium allerdings eine Verordnung erlassen, die die Situation verbessern könnte: Labore sollen fünf Prozent der positiv auf Sars-CoV-2 getesteten Proben bei hohen Fallzahlen und zehn Prozent bei niedriger Inzidenz auf Kosten des Staates sequenzieren können. Das Problem: Wie es genau funktionieren soll, geht nicht detailliert hervor.

Das Robert Koch-Institut wird in der Verordnung als neue Anlaufstelle für alle erhobenen Erbgutsequenzen von Sars-CoV-2 benannt und stellt auf seiner Website die technische Infrastruktur vor, die Labore für die Datenübermittlung nutzen sollen. Das RKI hat in einer Handlungsanleitung Kriterien definiert, nach denen Labore die Proben zur Genomsequenzierung auswählen sollen.

Als Vorbilder für Überwachungsstrategien heben einige Politiker und Fachleute immer wieder das Vereinigte Königreich und Dänemark hervor. Zur frühen Erkennung und effektiven Bekämpfung von Coronavirus-Mutationen will Großbritannien eine internationale Plattform schaffen. Die »New Variant Assessment Platform« solle Länder mit geringerer Expertise bei der genetischen Untersuchung positiver Corona-Proben unterstützen, wie Gesundheitsminister Matt Hancock am 26. Januar 2021 mitgeteilt hat.« Wann die Plattform starten soll und wie Staaten sie konkret in Anspruch nehmen können sollen, blieb zunächst offen.

Auf EU-Ebene koordiniert das Regionalbüro des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Überwachung. Das ECDC empfiehlt den Mitgliedsstaaten ausdrücklich, die Labore auf ein erhöhtes Testvolumen vorzubereiten. »Eine Zufallsstichprobe der aus positiven Fällen gewonnenen Virusisolate sollte sequenziert werden, um das Ausmaß der Zirkulation und die geografische Verteilung der Virusvarianten überwachen zu können«, sagte etwa gegenüber dem Science Media Center Angeliki Melidou, Expertin für Coronaviren am ECDC.

Bei der Auswahl der zu sequenzierenden Proben seien mehrere Strategien sinnvoll, hat dazu Roman Wölfel, Oberstarzt und Leiter, Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr dem SMC gesagt: »Durch die ›zufällige‹ Auswahl eines festen Prozentsatzes positiv getesteter Proben kann ein repräsentatives Bild der Virusvarianten in einem bestimmten Gebiet gewonnen werden.« Ein anderer – durchaus parallel zur verfolgender – Ansatz sei die Sequenzierung von Virusproben mit auffälligen Ergebnissen bei der PCR-Diagnostik von Sars-CoV-2.

Wie viele Fälle sind in Deutschland bekannt?

In Deutschland haben sich laut RKI seit Beginn der Pandemie 3,7 Millionen Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt. Die meisten davon sind wieder genesen. Als eine der wichtigsten Kennzahlen für den Verlauf der Pandemie gilt die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz. Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen die Gesundheitsämter pro hunderttausend Einwohner über die letzten sieben Tage verzeichneten. Nach einer Hochphase bei knapp 220 um die Weihnachtsfeiertage 2020, flaute die zweite Welle langsam ab. Die dritte Welle erreichte ihr Maximum bei 170 um die Mitte des Aprils. Danach ist die Sieben-Tage-Inzidenz zunächst langsam, dann stetiger auf knapp unter 5 gesunken. Seit der zweiten Juli-Woche zeichnet sich dagegen wieder ein Aufwärtstrend ab. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 14,3. Die Zahl der Neueinweisungen auf Intensivstationen hat ebenfalls ihren Höhepunkt Ende April erreicht. In den letzten Wochen ist die Belegung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten deutlich zurückgegangen.

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle ist auf über 91 000 gestiegen. Insgesamt jedoch ist die Zahl der täglich neu hinzukommenden Todesfälle deutlich zurückgegangen, vor allem im Vergleich zur Hochphase der zweiten Welle um den Jahreswechsel 2020/2021. Damals gab es am 14. Januar mit 1244 neuen Todesfällen den bisher höchsten Tageszuwachs zu verzeichnen. Derzeit meldet das RKI im Durchschnitt zwischen 100 und 200 Todesfälle pro Woche. Die dabei erfassten Menschen sind in der Regel bereits mehrere Tage vor der Meldung an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Wie steht es um das Gesundheitssystem?

Das hängt von mehreren Faktoren ab. Derzeit ist die Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, rückläufig. Ob dieser Trend auf Dauer Bestand hat, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend ist die Zahl der Neuinfektionen, aber auch, welcher Anteil der Infizierten ins Krankenhaus muss und wie schwer diese Erkrankungen im Durchschnitt verlaufen. Von allen nachgewiesenen Neuinfizierten müssen laut Fachleuten derzeit etwa fünf bis sechs Prozent stationär in die Klinik aufgenommen werden, im Vergleich zu etwa 20 Prozent im April 2020.

Für den allgemeinen Rückgang der Klinikbehandlungen verglichen mit den Monaten der ersten Welle sind mutmaßlich drei Effekte verantwortlich. Zum einen finden die Gesundheitsämter dank der hohen Zahl der Tests viel mehr leichter Infizierte. Zum anderen scheinen aber auch unabhängig davon Sterblichkeit und Krankheitslast zu sinken. Und schließlich vermuten Fachleute, dass die dank der Maßnahmen zum Infektionsschutz oft geringere Virenlast bei der Ansteckung ebenfalls manche Infektionen leichter verlaufen lassen.

Darüber hinaus hat sich dank der in den letzten Monaten gewonnenen Erfahrungen und der inzwischen belegten Wirksamkeit von Dexamethason auch die Behandlung von Menschen mit schweren Verläufen verbessert.

Es gibt aber auch Besorgnis erregende Anzeichen. So muss ein höherer Anteil der in die Krankenhäuser eingewiesenen Infizierten beatmet werden; etwa zwei Drittel im Vergleich zu etwa einem Fünftel im April. Zusätzlich waren Patientinnen und Patienten während der zweiten Welle zwar bisher im Durchschnitt jünger als im Frühjahr 2020, das Verhältnis verschiebt sich derzeit jedoch wieder hin zu älteren Infizierten. Und bei diesen ist das Risiko einer schweren Erkrankung höher.

Zusätzlich birgt auch eine dauerhafte hohe Auslastung der Kliniken Risiken - die Qualität der Pflege sinkt für alle Patientinnen und Patienten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen könnten durch die hohe Belastung auch selbst Gesundheitsschäden davontragen.

Was passiert, wenn nicht alle Kranken behandelt werden können?

Die größte Gefahr durch Covid-19 ist nicht etwa, dass das neue Virus so tödlich wäre. Das ist es nicht, es tötet weit weniger Menschen, als es das Robert Koch-Institut zum Beispiel im Szenario für den Risikobericht Bevölkerungsschutz 2012 angenommen hatte. Allerdings breitet sich das Virus ohne Gegenmaßnahmen sehr schnell aus.

Die Erfahrungen in Italien haben gezeigt, dass dann vor allem Beatmungsgeräte knapp werden. Wenn nicht mehr jeder behandelt werden kann, nutzt man ein als Triage bezeichnetes Auswahlverfahren, um zu entscheiden, wer die lebensrettenden Maßnahmen erhält. Damit sollen die knappen Ressourcen effektiver eingesetzt werden, um möglichst viele Leben zu retten.

Triage-Verfahren kennt man sonst aus dem militärischen Bereich und aus der Katastrophenhilfe, wenn sehr viele Verletzte gleichzeitig versorgt werden müssen. Auf einem weniger dramatischen Niveau ist Triage Alltag. In den Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser werden Patientinnen und Patienten jeden Tag durch geschultes Pflegepersonal nach Dringlichkeit ihrer Behandlung eingestuft.

Doch wenn Covid-19 die Kapazitäten eines Krankenhauses erschöpft, werden solche Entscheidungen schwieriger. Zwar müssen Fachleute nach medizinischen Kriterien entscheiden - aber nach welchen? Zählt, wie dringend die Behandlung ist, oder bekommt den Vorzug, wer die stärkste Verbesserung erwarten lässt?

In einer echten Krisensituation kann es auch passieren, dass Angehörige dringend benötigter Berufe, insbesondere medizinisches Personal, bevorzugt behandelt werden. Die Triage führen im Normalfall eigens abgestellte Personen durch.

Man geht in mehreren Schritten vor. Zuerst wird festgestellt, wer überhaupt noch für eine Beatmung in Frage kommt. Dann müssen Fachleute bewerten, bei wem die Überlebenschancen am höchsten sind. Dazu nutzt man bestehende Kriterien wie den Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) Score, der laut Studien gute Indizien für die Sterblichkeit bei Covid-19 gibt. Doch auch wenn ein Patient nach einer solchen Bewertung beatmet wird, geht die Triage weiter - unter verschärften Bedingungen.

Denn verschlechtert sich die Prognose deutlich, ist es womöglich sinnvoller, jemand anderen zu beatmen. Die Beatmung eines Patienten einzustellen, ist allerdings eine dramatische Entscheidung. Unter normalen Umständen trifft man sie nur auf Wunsch eines Patienten - oder wenn es keine Hoffnung auf Heilung mehr gibt.

Die Rahmenbedingungen solcher Entscheidungen sind in Deutschland derzeit nicht gesetzlich geregelt. Damit liegt die Last des ethischen Dilemmas vollständig bei den Ärztinnen und Ärzten.

Wie funktionieren die neuen Impfstoffe?

Zwei der derzeit bereits eingesetzten Impfstoffe gegen Covid-19 – einer von Moderna, der andere von Pfizer und Biontech – basieren auf der mRNA-Technologie. Sie bestehen aus einer RNA, die den genetischen Code für das Spike-Protein von Sars-CoV-2 samt seiner rezeptorbindenden Domäne codiert. Einige Bausteine der RNA sind chemisch verändert, einerseits, damit das Molekül stabiler ist und damit mehr des Proteins hergestellt werden kann, zum anderen, um die starke Immunreaktion gegen fremde RNA abzumildern. Zusätzlich enthalten Anfang und Ende des Erbgutstrangs Signalsequenzen, die das Molekül als mRNA kennzeichnet. Dieser Molekültyp transportiert die Bauanleitung von Proteinen von der DNA des Genoms zu den Ribosomen, die gemäß der Sequenz dann das fertige Protein herstellen.

Verpackt ist die künstliche mRNA in einer Hülle aus fettähnlichen Molekülen, die das Erbgut umschließt und sicher in die Zelle geleitet. Sobald die Zelle das Spike-Protein herstellt, präsentiert sie Stücke davon in speziellen Immunmolekülen auf ihrer Außenseite. Diese Fragmente erkennen dann spezielle Immunzellen als Körperfremd und erzeugen eine Immunreaktion gegen das Spike-Protein.

Anders als bei einem klassischen Impfstoff aktiviert dieser Weg eine spezifische Immunreaktion gegen Viren, bei der T-Zellen die Hauptrolle spielen, die infizierte Zellen abtöten. Dadurch kann sich das Virus, anders als bei Antikörpern, nicht vor den Gegenmaßnahmen des Immunsystems in Zellen verstecken. Laut den vorhandenen Daten ist der Impfstoff überraschend effektiv. Sowohl Moderna als auch Pfizer/Biontech melden, dass ihr Impfstoff die Ansteckungen im klinischen Test um mehr als 90 Prozent reduziert habe.

Die weiteren zugelassenen Vakzine von AstraZeneca und Johnson&Johnson basieren auf Adenoviren, die durch genetische Veränderungen nicht mehr vermehrungsfähig sind. Sie tragen in ihrem Genom die Bauanleitung für das Virale Spike-Protein, das dadurch in den Körperzellen hergestellt und dem Immunsystem präsentiert wird.

Adenoviren sind auch bei Menschen verbreitet. Deswegen benutzen die Hersteller besondere Adenoviren, bei denen unwahrscheinlich ist, dass das Immunsystem sie schon kennt: AstraZeneca ein Schimpansenvirus, Johnson&Johnson das humane Adenovirus Ad26, gegen das es mutmaßlich in der Bevölkerung noch kaum Immunität gibt.

Diese Impfstoffe haben einerseits den Vorteil, dass sie stabiler sind und deswegen nicht so tief gekühlt werden müssen, andererseits erzeugen sie eine ungewöhnlich starke T-Zell-Immunität. Diese hat wohl eine größere Bandbreite als Antikörper. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass diese Impfstoffe zwar nicht so gut vor der Infektion schützen wie mRNA-Impfstoffe, aber ebenfalls schwere Verläufe effektiv unterbinden.

Allerdings scheinen sie deutlich stärkere Nebenwirkungen zu haben. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass sie sicher sind. Einige Länder haben zwar im März Einsatz des AstraZeneca-Impfstoffes vorübergehend gestoppt, weil in seltenen Fällen Störungen der Blutgerinnung beobachtet wurden. Auch das Mittel von Johnson & Johnson steht deshalb unter Beobachtung. Fachleute weisen allerdings darauf hin, dass der Nutzen beider Impstoffe die Risiken klar überwiege.

Basierend auf den jetzigen Daten haben sich einige Staaten dafür entschieden, mit Astrazeneca nur noch Personen über 60 Jahre zu impfen. Im April haben einige Bundesländer in Deutschland jedoch beschlossen, das Mittel solle grundsätzlich für alle Altersgruppen zur Verfügung stehen.

Lesen Sie hier ausführlich, was die einzelnen Impfstoffe leisten können.

Und was ist mit Medikamenten zur Behandlung?

Das einzige Medikament, das nachgewiesenermaßen hilft, ist derzeit Dexamethason: ein künstliches Steroid, das normalerweise bei allergischen und entzündlichen Erkrankungen eingesetzt wird; der Wirkstoff reduzierte in einer Studie die Sterblichkeit bei beatmeten Patienten um ein Drittel. Dexamethason verlangsamt Entzündungsreaktionen und steht quasi in der Tradition früherer Versuche, die Lungenschäden durch Covid-19 durch eine Hemmung von Immunprozessen einzudämmen.

Eine Zeit lang galt auch der antivirale Wirkstoff Remdesivir als wirksam, der die Vermehrung des Virus hemmt. Der Stoff greift in die Produktion des Viruserbguts ein und verlangsamt so die Ausbreitung des Virus im Körper. Einige Studien deuteten auf positive Effekte hin, so wurden Patienten schneller wieder gesund.

Derzeit empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation das Mittel jedoch in ihren Behandlungsrichtlinien nicht. Es gebe zurzeit keine hinreichende Evidenz, dass Remdesivir Erkrankten hilft; demgegenüber stehe der Aufwand, das Mittel intravenös zu verabreichen, die recht hohen Kosten sowie das Risiko ernster Nebenwirkungen. Die WHO beruft sich dabei auf die Ergebnisse der internationalen Solidarity-Studie, in der verschiedene Medikamente getestet werden. Das Mittel wird allerdings im Rahmen der Studie weiter geprüft.

Wie verbreitet sich das Virus?

Über den Schleim, den erkrankte Menschen ausniesen oder aushusten. Dabei entsteht ein Aerosol aus feinen Tröpfchen, das eine Zeit lang in der Luft bleibt, bevor es sich absetzt. Diese Aerosole enthalten nachweislich intakte Viruspartikel, mit denen man sich beim Einatmen anstecken kann. Deswegen sollte sich niemand längere Zeit in der Nähe von möglicherweise Erkrankten aufhalten. Und eventuell Erkrankte sollten einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich soweit möglich von anderen fernhalten, also zu Hause bleiben.

Beobachtungsstudien zeigten, dass Singen in der Gruppe, Fitnesskurse oder das Arbeiten am Fließband zahlreiche Infektionsereignisse herbeigeführt haben. »Der längere Aufenthalt in kleinen, schlecht oder nicht belüfteten Räumen kann die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch Aerosole auch über eine größere Distanz als zwei Meter erhöhen«, schreibt das RKI auf seiner Seite.

Größere ausgehustete Tröpfchen können sich auf Oberflächen absetzen; auch von den Händen Infizierter gelangt das Virus auf Gegenstände. Regelmäßiges und gründliches Händewaschen schützt ebenso, wie sich bewusst nicht ins Gesicht zu fassen. Doch die Bedeutung der Oberflächen für die Übertragung scheint für Sars-CoV-2 im Vergleich zu Aerosolen gering zu sein. Untersuchungen, die sich mit tatsächlichen Alltagsbedingungen befassen, kommen meist zu dem Ergebnis, dass das Risiko durch Oberflächen gering ist.

Eine Verbreitung über das Wasser - etwa in Schwimmbädern - ist eher unwahrscheinlich, zumal das Virus hier sehr stark verdünnt vorliegt und dem Wasser meistens Chlor zur Desinfektion zugesetzt wird. Viel bedenklicher ist der enge Kontakt zu anderen Menschen, etwa auf Liegewiesen.

Welche Rolle spielen Schulen?

Laut Studien unter anderem aus Island erkranken Kinder deutlich seltener an Covid-19 als Erwachsene. Bei ihnen verläuft die Erkrankung außerdem in der Regel eher mild, und sie werden auch schneller wieder gesund. Die Daten aus Island zeigen, dass Kinder unter 15 Jahren sich nur halb so oft anstecken wie Erwachsene. Gleichzeitig geben sie das Virus auch nur halb so oft weiter.

Darum deutet viel darauf hin, dass die Ausbreitung unter Kindern gebremst ist. Nach Angaben des niederländischen Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit und Umwelt stecken sich Kinder überwiegend bei Erwachsenen an, besonders bei Familienmitgliedern. Das deckt sich auch mit den Resultaten einer Analyse aus Großbritannien, in der bei Ausbrüchen an Schulen im Juni und Juli 2020 weit überwiegend Erwachsene an den Ansteckungsketten beteiligt waren. Nur ein kleiner Teil der Ausbrüche an Schulen kam demnach durch Übertragung zwischen Schülerinnen und Schülern zu Stande.

Die Veröffentlichung zeigt allerdings auch: Sogar bei kleineren Klassen und strengen Hygienemaßnahmen gab es selbst während der vergleichsweise ruhigen Sommermonate immer wieder Ausbrüche an Schulen. Auch in Deutschland sind Übertragungen in Schulen nachgewiesen, zum Beispiel beim Corona-Cluster mit fast 40 Infizierten in der Heinrich-Hertz-Schule in Hamburg.

Welche Bedeutung solche schulischen Ansteckungsketten für die Pandemie insgesamt haben, hängt jedoch davon ab, wie stark das Coronavirus in der Gesamtbevölkerung verbreitet ist. Solange die Corona-Inzidenz allgemein niedrig ist, geht von Schulen nach Ansicht von Fachleuten keine große Gefahr aus. Da sich Sars-CoV-2 bei jüngeren Kindern schlechter verbreitet, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass einzelne infizierte Schülerinnen oder Schüler einen größeren Ausbruch auslösen.

Allerdings zeigte die britische Studie, dass das Risiko von schulischen Ausbrüchen bei insgesamt kleinen Fallzahlen exponentiell wächst: für jede zusätzlichen fünf Fälle pro 100 000 um 72 Prozent. Daneben gewinnen Ansteckungen in Schulen an Bedeutung, je stärker andere Infektionswege eingeschränkt werden. Man kann aus den vorhandenen Daten deswegen nicht schließen, dass Schulen für die Pandemie grundsätzlich keine Rolle spielen: Bisher gibt es kaum Informationen über das Infektionsgeschehen an Schulen bei allgemein hohen Inzidenzen.

Doch es gibt auch Hinweise auf deutliche Unterschiede zwischen verschiedenen Altersstufen. Laut internationalen Studien liegt das kritische Alter, in dem Kinder für Sars-CoV-2 deutlich empfänglicher werden, etwa bei zehn bis zwölf Jahren. In Deutschland machen Kinder unter zehn Jahren derzeit knapp fünf Prozent der neu nachgewiesenen Fälle aus, das ist etwas mehr als die Hälfte ihres Anteils an der Bevölkerung. Oft wird die Erkrankung bei Kindern auf Grund der milden oder ausbleibenden Symptome gar nicht erkannt, und sie werden nicht getestet. Dadurch könnten die Fallzahlen in dieser Altersgruppe höher sein als bislang angenommen.

Ältere Schülerinnen und Schüler dagegen sind womöglich ebenso anfällig wie Erwachsene. Darauf deuten Ergebnisse britischer Nachverfolgungs-Untersuchungen hin, berichtet die britische Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) in einem aktuellen Update zu Sars-CoV-2 und Schulen. Demnach tragen Kinder zwischen 12 und 16 Jahren das Virus öfter in Haushalte und lösen weitere Ansteckungen aus als jüngere und ältere Kinder und Jugendliche. Auch eine aktuelle Analyse aus den USA weist darauf hin, dass Kinder das Virus effektiv in Haushalten weitergeben können.

In einer Studie aus Südkorea steckten 10- bis 19-Jährige ihre Haushaltsmitglieder mindestens genauso häufig an wie Erwachsene. In Deutschland sind etwa zehn Prozent der neu Infizierten zwischen 10 und 19 Jahre alt.

Derzeit laufen in Deutschland Studien der Universität Würzburg, der LMU München und des Nationalen Forschungsnetzwerks der Universitätskliniken, die die Frage klären sollen, wie ansteckend Kinder wirklich sind. Ergebnisse erwarten Fachleute allerdings erst im Februar 2021.

Wie tödlich ist Sars-CoV-2?

Das Coronavirus ist so tödlich, dass die Pandemie die Allgemeinsterblichkeit selbst dort deutlich erhöht, wo bisher nur ein Bruchteil der Bevölkerung infiziert war. Insgesamt verzeichneten viele Länder in den ersten Monaten des Jahres 2020 deutlich mehr Tote als in anderen Jahren.

Bisherige Daten deuten darauf hin, dass die Infektionssterblichkeit, also der Anteil der Verstorbenen an allen Infizierten, zwischen etwa 0,6 und 2 Prozent schwankt. In China betrug sie im Frühjahr 2020 laut Schätzungen etwa 0,78 Prozent, eine Studie in New York kam auf ein Prozent. Internationale Daten zeigen außerdem, dass die Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben, nicht nur in China mit dem Alter dramatisch zunimmt: Während die Sterberate bei unter 60-Jährigen meist weit unter einem Prozent liegt, steigt sie ab diesem Alter auf vier bis sechs Prozent. Bei über 80-jährigen Covid-19-Patienten sterben laut den Berechnungen sogar etwa 13 Prozent.

Neben dem Alter erhöhen auch einige Vorerkrankungen die Gefahr. Untersuchungen zeigen, dass Covid-19 für Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit einem höheren Sterblichkeits- und Komplikationsrisiko verbunden ist. Auch eine groß angelegte Studie aus England ergab, dass Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen wie Adipositas, Diabetes, schwerem Asthma sowie Atemwegs-, chronischen Herz-, Leber-, neurologischen und Autoimmunerkrankungen offenbar ein höheres Risiko haben, an Covid-19 zu sterben.

Die Studie zeigte auch, dass Männer bei der Krankheit ein um rund 1,6-fach höheres Sterberisiko haben als Frauen. Und: Trotz Berücksichtigung etwaiger Vorerkrankungen starben den Daten zufolge Südasiaten sowie Menschen dunkler Hautfarbe oder mit gemischtem ethnischem Hintergrund rund 1,6- bis 1,9-mal häufiger an Covid-19 als Weiße. Unklar ist derzeit noch, welche Auswirkungen Covid-19 in der Schwangerschaft hat. Indizien deuten jedoch darauf hin, dass eine symptomatische Erkrankung häufiger schwer verlaufen kann und außerdem möglicherweise das Risiko einer Früh- oder Fehlgeburt erhöht ist.

Menschen, deren Immunsystem etwa infolge einer Organtransplantation geschwächt ist, sollen laut einer Studie mit 200 Patienten am Transplantationszentrum in Bergamo jedoch nicht stärker gefährdet sein als Gleichaltrige mit einem vergleichbaren Gesundheitszustand. Darauf deuten auch Fallberichte hin.

Warum ist Covid-19 gefährlicher als die Grippe?

Jedes Jahr infizieren sich nach Schätzungen etwa 15 Prozent der Weltbevölkerung mit einer saisonalen Grippe; im Lauf der Zeit kommen so fast alle Menschen mit verschiedenen Grippeviren in Kontakt. Dadurch verläuft die Krankheit oft weniger schwer, viele Menschen stecken sich gar nicht an, sie sind immun. Das Robert Koch-Institut identifizierte im Jahr 2020 bereits mehrere hundert Virenstämme, von denen die meisten zu den bereits umgehenden Subtypen H1N1, H3N2 sowie dem Influenza-B-Virus gehören.

Das ist bei Covid-19 anders. Das Virus Sars-CoV-2 ist neu, weshalb es in der Bevölkerung keinen verteilten Immunschutz gibt. Darum breitet sich die Krankheit unter Umständen sehr schnell aus. Nur bei etwa einem Fünftel der Erkrankten verläuft die Krankheit so schwer, dass sie ins Krankenhaus müssen. So der aktuelle Stand. Aber wenn es in kurzer Zeit sehr viele Fälle gibt, können die Krankenhäuser sie oft nur notdürftig oder gar nicht mehr versorgen.

Ein überlastetes Gesundheitssystem bedroht nicht allein Patientinnen und Patienten mit Covid-19, sondern alle, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Deswegen können durch Covid-19 sehr viele Menschen sterben, die gar nicht mit dem Virus infiziert sind: Herzkranke, Grippe-Infizierte und Unfallopfer.

Die fehlende Immunität in der Bevölkerung kann auch dazu führen, dass sehr viele Menschen sterben, obwohl das Virus gar nicht so tödlich ist. Laut Studien erkranken über drei Viertel der Bevölkerung, wenn man dem Virus freien Lauf lässt. Selbst wenn nur etwa ein halbes Prozent der Infizierten tatsächlich an der Krankheit stirbt, würde sich das dann zu etwa 300 000 Toten allein in Deutschland summieren.

Wie ist die Ausbreitung des Virus zu stoppen?

Die Epidemie hat in Deutschland vorübergehend ein Level erreicht, das kontrollierbar scheint. Damit das so bleibt, müssen allerdings weiterhin alle mit geeigneten Vorsichtsmaßnahmen das Virus eindämmen. So empfehlen Fachleute, die Coronavirus-App zu nutzen, um die Kontaktverfolgung zu erleichtern. Gesundheitsminister Jens Spahn hat sie nach langem Warten am 16. Juni vorgestellt. Schon mehr als 18 Millionen Menschen in Deutschland haben die App auf ihrem Smartphone installiert. Das erste Gebot ist aber: sich nicht selbst anstecken – im eigenen Interesse und zum Wohle anderer.

Inzwischen sind die wichtigsten Bedingungen bekannt, unter denen sich das Virus gut verbreitet. Geschlossene Räume mit geringem Luftaustausch, besonders wenn viele Menschen darin sind, stellen ein Risiko dar – umso mehr, je länger man sich darin aufhält. Durch lautes Sprechen oder Singen scheint die Ansteckungsgefahr auch zu steigen. Masken bieten einen gewissen Schutz – sofern sie gut sitzen und keine großen Lücken an den Seiten lassen.

Hier eine Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen:

- in ein Taschentuch oder die Armbeuge husten und niesen

- Mund-Nase-Schutz tragen

- größere Menschenansammlungen meiden

- Innenräume meiden

- Zahl der regelmäßigen Kontakte klein halten

- Hände regelmäßig waschen oder desinfizieren

- nicht ins Gesicht fassen

- bei Erkältungssymptomen zu Hause bleiben

Was deutet darauf hin, dass ich mich angesteckt habe?

Viele Menschen haben nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen oder gar keine Symptome. Hinzukommen können Fieber, Husten und Atemprobleme wie bei einer Grippe. Kopfschmerzen und Durchfall sind ebenfalls möglich. Manche Erkrankte verlieren offenbar zeitweise ihren Geruchs- und Geschmackssinn. Ein Team der University of California befragte etwa 250 Menschen mit grippeartigen Symptomen. Etwa 70 Prozent derjenigen, die sich als Sars-CoV-2-positiv herausstellten, konnten nach eigenen Angaben wesentlich schlechter riechen und schmecken als sonst, unter den Sars-CoV-2-Negativen waren es nur etwa 17 Prozent. Es könnte also ein Anzeichen für eine sonst mild oder gar symptomlos verlaufende Infektion sein.

Keine der erkrankten Personen musste wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden; der Geruchs- und Geschmackssinn kehrte in den meisten Fällen nach weniger als zwei Wochen zurück. Wenn die Infektion schwerer verläuft, kommt eine Lungenentzündung hinzu. Insbesondere Atemnot ist ein Warnzeichen dafür und sollte unbedingt ernst genommen werden.

Der Zeitraum zwischen Infektion und Beginn von Symptomen – die Inkubationszeit – beträgt nach jetziger Kenntnis meist 2 bis 14 Tage, im Mittel etwa 5 Tage. Offenbar kann man bereits in diesem Zeitraum andere Menschen anstecken.

Was muss ich tun, wenn ich eine Ansteckung vermute?

Sich telefonisch beim Hausarzt melden und zu Hause bleiben. Die Kriterien dafür, wer getestet wird, wurden bereits mehrfach angepasst. Derzeit werden vor allem Menschen mit relativ schweren Symptomen getestet; bei Menschen mit Risikofaktoren sowie Angestellten in medizinischen und Pflegeeinrichtungen reichen dafür leichte Symptome oder dass die Möglichkeit einer Infektion besteht.

Direkte Kontaktpersonen ohne Symptome werden derzeit nicht mehr routinemäßig getestet, sondern zum Beispiel nur, wenn sie in einer Einrichtung arbeiten, in der Coronafälle aufgetreten sind. Wichtiger als ein Test ist allerdings, sich selbst und andere Menschen nicht anzustecken, egal mit welchem Virus. Nicht die Behörden leisten den wichtigsten Beitrag zur Eindämmung der Epidemie, sondern Menschen, die umsichtig handeln.

Wie hat sich das Virus weltweit ausgebreitet?

Der erste große Ausbruch fand in China statt. Doch bereits am 19. März überstieg die Zahl der Todesfälle in Italien jene derer in China. Bald darauf lagen auch andere europäische Länder und andere Staaten um ein Vielfaches darüber. Die USA meldeten inzwischen mehr als 200 000 Tote. Je nach Quelle unterscheiden sich die aktuellen Fallzahlen etwas.

Die Ausbrüche lassen sich in einzelnen Ländern unterschiedlich gut eindämmen: Einerseits scheint es mancherorts zu gelingen, Coronavirus-Fälle schnell zu entdecken und Kranke und ihre Kontakte zu isolieren. In Südkorea, Taiwan und nicht zuletzt China beispielsweise. Auch Neuseeland war zwischenzeitlich coronavirusfrei. Andererseits zeigte sich beispielsweise in Europa, dass es keineswegs einfach ist, Covid-19 zu kontrollieren.

Die USA sind derzeit das mit Abstand am schwersten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Insgesamt haben sich dort bis zum 23. September rund 6 900 000 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert, so viele wie nirgendwo sonst. Auch Mittel-und Südamerika sind stark betroffen: In der brasilianischen Stadt Manaus zum Beispiel waren inzwischen laut einer aktuellen Analyse etwa drei Viertel der Bevölkerung infiziert.

In Afrika dagegen hat sich das Virus sehr moderat ausgebreitet. Rasch ansteigende Fallzahlen wie in vielen europäischen Ländern beobachtete man dort nicht. Auch die Sterblichkeit durch das Virus ist sehr gering, selbst wenn man die sehr junge Bevölkerung berücksichtigt.

Woher kommt die neue Krankheit?

Wie der Erreger auf den Menschen übersprang, weiß bislang niemand genau. Die bisher plausibelste Hypothese präsentierten Chen Yongyi und Xiao Lihua von der South China Agricultural University in Guangzhou. Deren Untersuchung des Spike-Proteins des Virus deutete auf das Pangolin als Infektionsquelle hin.

Das Genom eines Coronavirus aus dem Tannenzapfentier stimmt an wichtiger Stelle mit jenem von Sars-CoV-2 zu 99 Prozent überein. Doch diese hohe Übereinstimmung gilt nur in einer spezifischen Region. Insgesamt ähneln die verschiedenen untersuchten Pangolin-Viren dem Sars-CoV-2 nur zu rund 90 Prozent. Das ist viel zu wenig, als dass diese Viren direkte Vorläufer des Covid-19-Erregers sein könnten.

Aus dem Spiel ist das Schuppentier damit als Zwischenwirt aber nicht. Für die Pangolin-Hypothese spricht immer noch eine Reihe weiterer Argumente. Zum einen werden die Schuppentiere in China tatsächlich gehandelt und verkauft, obwohl das illegal ist – zum anderen ist bekannt, dass Coronaviren Pangoline töten.

Abgesehen davon hat man bisher keine besseren Kandidaten. Einige zuvor aufgekommene Hypothesen – wie jene Studie, die Schlangen als Überträger vorschlug, oder gar die Vermutung, das Virus sei im Labor erzeugt – gelten als nicht vereinbar mit dem, was man heute über das Genom und die Biologie des Erregers weiß.

Nahezu sicher ist, dass das neue Coronavirus ursprünglich aus Fledermäusen kommt, in denen man auch 2018 seine nächsten Verwandten fand. Eine direkte Übertragung jedoch ist unwahrscheinlich.

Anm. d. Red.: Das RKI weist darauf hin, dass es auf Grund des Meldeverzugs zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das RKI Abweichungen zu den zum Beispiel von den Bundesländern aktuell herausgegebenen Zahlen geben kann.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.