Rauschdrogen: Heilung und Wahn: Cannabis als Droge und Medizin

Wie wirkt Cannabis?

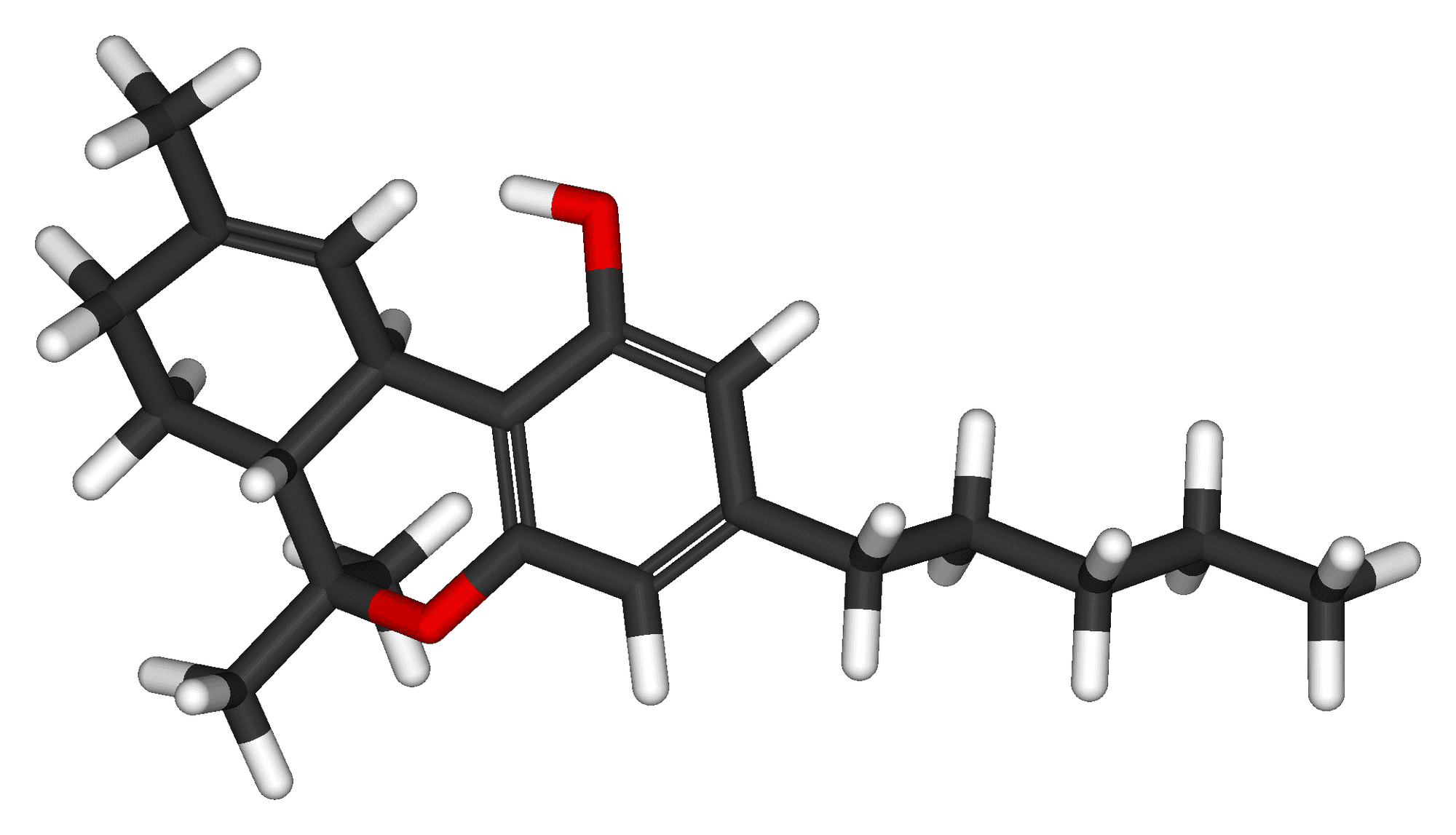

Haschisch & Co enthalten eine große Bandbreite an unterschiedlichen Wirkstoffen, die man als Cannabinoide bezeichnet. Diese Substanzen greifen im Körper in ein bedeutendes körpereigenes Signalsystem ein, das Endocannabinoidsystem, indem sie auf die Cannabinoidrezeptoren CB1 und CB2 wirken.

Die Verteilung der bekannten Rezeptoren im Körper deutet darauf hin, dass der hauptsächlich im Gehirn gebildete CB1 bei Gedächtnis und Bewegungssteuerung eine Rolle spielt, während CB2, der unter anderem im Lymphgewebe auftritt, möglicherweise auch das Immunsystem ansteuert. Zusätzlich tauchen die Rezeptoren aber auch in Organen wie dem Darm und den Knochen auf. Die körpereigenen Endocannabinoide, zum Beispiel Anandamid, steuern zentrale physiologische Funktionen wie Körpertemperatur, Bewegung, Schlaf und Appetit. Das mengenmäßig wichtigste Cannabinoid ist das Δ9-THC – es verursacht auch den begehrten Rausch, während andere Cannabinoide nicht psychotrop sind.

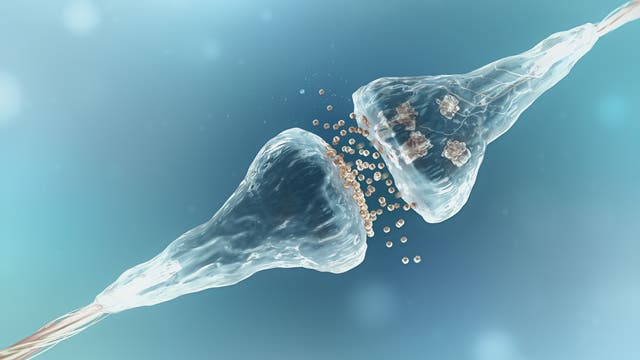

Das regulatorische System beeinflusst auch die synaptische Plastizität – und intensiver Cannabiskonsum verändert das Denkorgan dauerhaft. Zuerst einmal verringert sich die Konzentration der Neurotransmitter Glutamat und GABA im Gehirn. Zusätzlich verschiebt Kiffen das Erregungsgleichgewicht bei dopaminausschüttenden Zellen, so dass sie mehr des Signalstoffes freisetzen – ein möglicher Grund für die psychischen Wirkungen der Droge. Auch makroskopisch verändert sich das Denkorgan: Zwei wesentliche Teile des Gehirns, der Hippocampus und die Amygdala, schrumpfen vermutlich durch Marihuanakonsum. Beide Regionen sind an der Entstehung von Gedächtnisinhalten beteiligt. Auch dass sich die Zelldichte in bestimmten Hirnregionen verändert, ist aus Studien bekannt – nicht aber, welche Bedeutung dieser Befund hat.

Die Rauschwirkung von Cannabis fällt von Person zu Person unterschiedlich aus, je nach Menge der Droge, Art der Verabreichung und anderen Faktoren – allerdings folgt sie einem Grundmuster, das auf die Funktion des Endocannabinoidsystems zurückgeht. Die Wahrnehmung von Sinnesreizen, Zeit- und Raumgefühl, des Selbst und von Emotionen verändert sich, die Droge wirkt außerdem bei vielen Menschen stimmungsaufhellend oder euphorisierend. Diese Bewusstseinsverschiebung ist der erwünschte Effekt des Cannabiskonsums. Dagegen können ebenfalls gelegentlich durch die Überaktivierung der Rezeptoren auftretende Effekte wie Blutdruckprobleme, Herzrasen oder diffuse Gefühle von Angst und Realitätsverlust dazu führen, dass Konsumenten die Rauschsituation als bedrohlich oder unangenehm empfinden.

In den letzten fünf bis zehn Jahren haben schwere psychische Probleme und Sucht sehr stark zugenommen

Negative, aber vorübergehende Auswirkungen hat der Cannabiskonsum allerdings vor allem auf höhere geistige Fähigkeiten: Bekifft redet man Unsinn, und zwar viel davon – Cannabis löst nicht nur die Zunge, sondern führt auch dazu, dass Konsumenten banale Gedanken für tiefschürfende Einsichten halten. Für weniger berauschte Mitmenschen ist das bisweilen etwas anstrengend. Außerdem leiden Lern- und Konzentrationsfähigkeit sowie das allgemeine Denkvermögen. Dazu treten schwer wiegende psychische Folgen wie Psychosen auf – seit ein paar Jahren mit steigender Tendenz.

Das ist besonders bei modernen Sorten der Fall, die wesentlich stärker wirken. "In den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich die Situation bei Cannabis deutlich verändert, schwere psychische Probleme und Sucht haben sehr stark zugenommen", erklärt Jean Hermanns, Leitender Psychologe der Suchtpsychiatrischen Abteilung am Psychiatrischen Zentrum Rickling. "Das liegt vermutlich einerseits daran, dass heutige Cannabisprodukte weit mehr THC enthalten als früher, andererseits aber auch an veränderten Nutzungsmustern."

Solche Sorten haben ein wesentlich höheres Verhältnis von THC zum mit ihm verwandten Cannabidiol CBD – dieses verursacht selbst keinen Rausch, mildert aber durch seine angstlösenden und antipsychotischen Eigenschaften die unerwünschten Wirkungen des THC ab.

Die Wirkung des CBD ist ein Beispiel für eine ganze Reihe nicht mit dem Rausch zusammenhängender positiver Effekte, die ebenfalls für die Medizin interessant sind (siehe auch weiter unten). Cannabiswirkstoffe lindern Schmerzen, dämpfen Übelkeit und Brechreiz, und regen den Appetit an – Letzteres oft in ganz erheblichem Maße. Außerdem schützen Cannabinoide Nervenzellen möglicherweise vor den Effekten neurodegenerativer Erkrankungen.

Macht Cannabis süchtig?

Entgegen anders lautender Gerüchte kann Marihuana sehr wohl schwer abhängig machen – die Sucht tritt bei Konsumenten zwar seltener auf als bei Nutzern anderer Drogen, etwa 5 bis 20 Prozent werden jedoch süchtig. "Je früher vom Lebensalter her jemand anfängt, Cannabisprodukte zu konsumieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, abhängig zu werden oder psychiatrische Probleme zu entwickeln", so Hermanns. In Deutschland gibt es nach Angaben des Psychologen etwa 300 000 bis 400 000 Cannabisabhängige.

Grundlage der Therapie der Cannabisabhängigkeit ist, erklärt Hermanns, ein cannabisfreies Umfeld, das seine Klinik in Rickling ermögliche. "Parallel dazu bieten wir psychotherapeutische Betreuung wie Motivationstherapie. Wir organisieren außerdem eine ganze Reihe von Aktivitäten wie Musizieren. Unsere Patienten sind in den ersten Tagen ja sehr lustlos und sollen erfahren, dass es Dinge gibt, die auch ohne Kiffen Spaß machen."

Wie bei jeder Anhängigkeit macht sich der mehr oder weniger freiwillige Verzicht auf die Droge in Form von Entzugserscheinungen bemerkbar. Die wichtigsten davon sind Schlaflosigkeit, Unruhe und schlechte Laune. Außerdem treten Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust auf, in schweren Fällen auch körperliche Symptome wie Kopfschmerzen oder Schweißausbrüche. Wie schwer diese Symptome sind und wie lange sie anhalten, hängt neben der individuellen Anfälligkeit – die Schwere des Entzugs schwankt von Person zu Person – von der zuvor regelmäßig konsumierten Menge und davon ab, wie lange eine Person die Droge schon eingesetzt hatte. So habe sich gegen Unruhe Akupunktur bewährt, erklärt Hermanns, in schweren Fällen müsse der Entzug aber medikamentös behandelt werden. "Für uns ist auch wichtig, dass wir schon während der Therapie Perspektiven erarbeiten und die weitere Behandlung planen, ob ambulant weiterbehandelt oder eine Rehamaßnahme eingeleitet wird."

Obwohl die gesundheitlichen und sozialen Konsequenzen der Sucht deutlich weniger schwer wiegen als jene der Alkohol- und Opioidabhängigkeit, ist mit einer potenziellen Cannabisabhängigkeit nicht zu spaßen. "Rückfälle sind bei Suchterkrankungen nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Nach einer Behandlung werden etwa 60 bis 70 Prozent aller Patienten rückfällig", sagt der Suchtpsychologe aus Rickling. Allerdings sei die Erfolgsquote über mehrere Behandlungen hinweg, die bei den Patienten die Regel sind, durchaus ansehnlich. Die Behandlung vermindert Konsum und damit zusammenhängende psychosoziale Probleme auch bei rückfälligen Personen.

Ist Cannabis eine Einstiegsdroge?

Die Vorstellung, dass das relativ leicht verfügbare Cannabis eine Einstiegsdroge sei, ist ebenso verbreitet wie umstritten. Diese These sagt im Wesentlichen aus, dass ganz bestimmte Rauschmittel auf Grund ihrer besonderen Eigenschaften die Gefahr erhöhen, später gefährlichere oder stärker süchtig machende Stoffe zu konsumieren.

Tatsächlich haben diverse Studien bei Cannabis eine auf einen solchen Effekt hindeutende Korrelation festgestellt: Wer kifft, nimmt mit höherer Wahrscheinlichkeit auch andere illegale Rauschmittel ein. Die Ursache dieses Zusammenhangs ist bisher allerdings unklar. Zum Beispiel könnte der Effekt auch daher kommen, dass die illegalen Drogen sich aus sozialen Gründen gegenseitig bedingen, also innerhalb bestimmter Subkulturen gemeinsam verbreitet sind.

Je früher jemand anfängt, Cannabisprodukte zu konsumieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, abhängig zu werden

Dass Cannabis unter den illegalen Drogen am leichtesten zugänglich ist und deswegen als Erstes konsumiert wird, würde den gefundenen Zusammenhang ebenfalls erklären – ohne dass Cannabis dafür irgendwelche spezifischen Eigenschaften haben müsste. Die vorhandenen Daten lassen nicht zu, die Einstiegsdrogenhypothese sicher zu belegen oder auszuschließen. Allerdings behandeln neuere Publikationen sie zunehmend kritisch – so vertreten Forscher inzwischen die Meinung, dass sie zu teilweise absurden Ergebnissen führe oder auch in der Politik bereits so viel Schaden angerichtet habe, dass sie trotz dieser Unklarheiten besser eingemottet gehöre.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Diskussion keineswegs nur Cannabis betrifft. Auch bei Tabak und Alkohol diskutiert man, ob sie Einstiegsdrogen darstellen – hier hat sich die Hypothese allerdings nicht als Basis einer restriktiven Drogenpolitik durchgesetzt.

Verursacht Cannabis Psychosen?

Obwohl einerseits der Konsum des Krauts für die meisten Cannabisnutzer keine ernsten Folgen hat, ist andererseits seit über 100 Jahren bekannt, dass es einen Zusammenhang zwischen Cannabis und Psychosen gibt. Was allerdings Ursache und was Wirkung ist, darauf gibt es keine einheitliche Antwort. Ein Teil der Cannabiskonsumenten verwendet die Droge zur vermeintlichen Selbstmedikation von psychotischen Störungen. Nach Angaben der Betroffenen verbessert Cannabis die Stimmung, lindert depressive Symptome und macht den Umgang mit anderen Menschen einfacher – allerdings stellen empirische Untersuchungen die Realität dieser Wahrnehmung in Frage. Auf jeden Fall ist die Ursache-Wirkungs-Beziehung in so einer Situation genau andersherum, als man vermuten würde: Die Neigung zur Psychose bedingt den Drogenkonsum.

Die Kausalität zwischen Cannabis und Psychose funktioniert allerdings bei sehr vielen Betroffenen in die andere Richtung – Kiffen erhöht das Risiko solcher Störungen deutlich, so Jean Hermanns. Bereits unter normalen Umständen gebe es akute psychotische Zustände im Rausch, zum Beispiel Halluzinationen und dergleichen. Auch die während des Rausches auftretenden kognitiven Defizite entsprechen denen von Psychosepatienten, unter anderem Einschränkungen des verbalen Gedächtnisses. Diese psychotischen Symptome sind jedoch teilweise erwünscht und gehen vorüber.

Ernster dagegen sind zwei andere Typen von cannabisabhängiger Psychose. So kann als Folge des Cannabiskonsums eine lang anhaltende psychotische Episode auftreten – die drogeninduzierte Psychose. Dabei bleiben die Betroffenen quasi auf ihrem Trip hängen, wenn die Haschischwirkung längst aufgehört hat. "So eine Episode kann auch schon mal sechs bis acht Wochen anhalten und muss meist mit Medikamenten behandelt werden", so Hermanns.

Cannabis ist nicht die Ursache, aber ein sehr potenter Auslöser für Psychosen

Anders sieht das bei der dritten und perfidesten Variante der cannabisinduzierten Psychose aus, der schizophrenen Psychose, einer schweren psychischen Krankheit. Hier ist Cannabis nicht die Ursache – bei den meisten Psychosen spielen Erbfaktoren eine ganz erhebliche Rolle –, aber ein sehr potenter Auslöser. "Die große Mehrzahl der männlichen Ersterkrankten mit dieser Störung, die wir sehen, hat Cannabismarker im Urin. Die zu Grunde liegende Ursache ist zwar eine Veranlagung, aber die lässt sich im Voraus nicht feststellen." Deswegen ist der Effekt auch nicht dosisabhängig: Anfällige Individuen können schon nach dem ersten Joint eine schwere Psychose bekommen. Personen, in deren Familie es bereits solche Psychosen gab, sollten unter gar keinen Umständen zum Joint greifen.

Neben diesen direkten psychischen Erkrankungen, die in Folge des Kiffens auftreten können, steigt wohl auch das langfristige Risiko für psychische Krankheiten. In einer der ersten Studien zum Thema stellten schwedische Wissenschaftler in den 1970er Jahren ein bis zu siebenfach erhöhtes Risiko für Schizophrenie fest, ein Wert, der in späteren Analysen allerdings auf das Anderthalb- bis Dreifache korrigiert wurde. Das genaue Ausmaß des relativen Risikos bleibt jedoch umstritten.

Welche medizinischen Anwendungen gibt es für Cannabis?

Schmerzlindernd, appetitanregend, immunmodulierend – die große Bandbreite der verschiedenen von Cannabinoiden hervorgerufenen Effekte legt nahe, diese Substanzen auch in der Medizin einzusetzen. Außerdem sind Cannabispräparate im Vergleich zu vielen anderen Pharmazeutika vergleichsweise ungefährlich – zumal sie in der Medizin kontrolliert und in geringeren Dosen eingesetzt werden als beim Konsum als Genussmittel. Hiergegen allerdings gibt es teilweise erheblichen Widerstand, weil Cannabis als Droge gilt.

Deswegen sind Therapien mit Cannabinoiden bis heute nur wenig verbreitet. In Deutschland ist lediglich das Mundspray Sativex als reguläres Medikament erhältlich, das bei multipler Sklerose sowie in anderen Ländern gegen Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen bei Aids und Krebs zum Einsatz kommt. Es enthält aus Pflanzen gewonnenes THC und CBD in definierten Konzentrationen. Der synthetisch hergestellte Reinstoff THC, in dieser Form Dronabinol genannt, kann mit einer Ausnahmebewilligung des Bundesamtes für Gesundheit ebenfalls zum Einsatz kommen, allerdings muss die entsprechende Arznei gesondert aus dem Reinstoff hergestellt werden; ein Fertigmedikament ist nur in den USA zugelassen. Gleiches gilt für den THC-Abkömmling Nabilon, einen Wirkstoff gegen Appetitlosigkeit und Erbrechen. Auch Teile der Cannabispflanze kann man in Deutschland zu medizinischen Zwecken beziehen. Wer das legal tun möchte, muss dazu jedoch bei der Bundesopiumstelle eine Genehmigung beantragen.

Ob Cannabispräparate tatsächlich als Medikament sinnvoll sind, und wenn ja, welche, hängt stark von der jeweiligen Indikation ab. Der Nutzen der Pflanze wird aus verschiedenen Gründen oft übertrieben dargestellt – auch weil die tatsächliche Beweislage mangels Forschung bisher recht dünn ist. Belegt ist, dass Cannabinoide bei multipler Sklerose gegen Spasmen und neuropathische Schmerzen helfen sowie gegen Übelkeit und Erbrechen durch die Chemotherapie bei Krebs. Bereits bei Appetitlosigkeit bei Aidskranken ist die Effektivität zumindest umstritten. Auch bei neurodegenerativen Erkrankungen, bei denen Studienergebnisse auf großes Potenzial der Cannabinoide hindeuten, ist die Beweislage sehr dünn, zum Beispiel bei Parkinson oder Chorea Huntington. Hier sind Wirkungen nur schlecht belegt. Trotzdem erhalten einige Patienten mit solchen Störungen, darunter auch ADHS und chronische Schmerzen, Cannabispräparate.

Cannabinoide scheinen Tumorzellen selektiv zu zerstören, indem sie bei ihnen die Apoptose einleiten

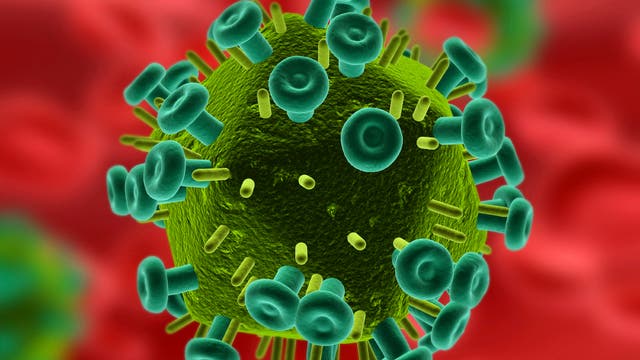

Andererseits gibt es Indizien dafür, dass Cannabinoide der Entstehung von Diabetes und Arterioskleose vorbeugen und sogar Krebs bekämpfen – vermutlich sind dafür ihre immunmodulierenden Effekte verantwortlich. Studien mit Mäusen und Ratten zeigen zum Beispiel, dass THC die Häufigkeit von Tumoren in Leber und Lunge reduzierte, zusätzlich traten weniger gutartige Tumoren in vielen Geweben auf. Cannabinoide scheinen Tumorzellen selektiv zu zerstören, indem sie bei ihnen die Apoptose einleiten, nicht jedoch bei gesunden Zellen. Cannabidiol hemmt die Vermehrung von Brustkrebszellen in Kultur, zusätzlich verstärken die Stoffe die Wirkung klassischer Chemotherapeutika.

Welche weiteren Anwendungen die immunmodulierenden Eigenschaften von Cannabinoiden auftun, ist völlig unklar – neben dem Herz-Kreislauf-System könnten sie auch den Darm vor langfristigen Entzündungen schützen. Es gibt außerdem Hinweise, dass ein beträchtlicher Teil der schmerzlindernden Wirkung auf Interaktionen der Cannabinoide mit Immunzellen zurückgeht, die ihrerseits Zytokine und andere Substanzen in verschiedenem Maße ausschütten. Einen anderen, viel profaneren Effekt haben Wissenschaftler allerdings ebenfalls in Verdacht: Cannabis könnte in vielen Fällen einfach ein sehr potentes Placebo sein.

In den Studien kamen auch einige Nebenwirkungen der Cannabinoide zum Vorschein. In der oben schon zitierten Meataanalyse setzten sieben Prozent der Probanden die Medikamente wegen unerwünschter Effekte wieder ab. Die Autoren berichten von Symptomen wie Übelkeit, Müdigkeit, Schwindel, Benommenheit und sogar Halluzinationen. Etwa ein Prozent der Probanden hatte ernsthafte psychische Nebenwirkungen wie Psychosen.

Die ganze Diskussion um medizinische Cannabisnutzung wäre möglicherweise ein gutes Stück einfacher, wenn sich nicht regelmäßig der Verdacht aufdrängen würde, die komplette Idee sei für einige Protagonisten nur der Türöffner für eine vollständige Legalisierung. Völlig aus der Luft gegriffen ist das nicht, eine Untersuchung über Verhalten und Motive norwegischer Pro-Cannabis-Aktivisten stellte fest, dass bei jenen die Übergänge zwischen medizinischen und anderen Motiven fließend waren. Das reicht von klaren medizinischen Indikationen wie multipler Sklerose auf der einen Seite bis zu nicht klassisch medizinischen Bedürfnissen wie Entspannung – eine Vermengung von Motiven, die es der medizinischen Zunft schwer macht, den Nutzen von Cannabisprodukten zu bewerten.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.