Der Quell der Bitternis

Bis vor kurzem war kein einziger molekularer Sensor bekannt, der Geschmacksempfindungen beim Menschen vermittelt. Ausgerechnet für den bitteren Geschmack wurden nun gleich mehrere solche Erkennungsmoleküle entdeckt – unter anderem dank des Human-Genom-Projekts.

Von den fünf Sinneswahrnehmungen des Menschen ist der Geschmackssinn bisher am wenigsten erforscht. Als Indiz dafür mag gelten, dass erst kürzlich ein fünfter Grundgeschmack entdeckt wurde: Außer salzig, sauer, süß und bitter kann unsere Zunge auch die fälschlich als "Geschmacksverstärker" bezeichnete Aminosäure Glutamat erkennen. Deren Geschmack wird von den Japanern "umami" genannt und haftet vor allem proteinreicher Nahrung wie Fleisch oder Sojasoße an.

Die Reduzierung auf fünf Grundempfindungen unterscheidet den Geschmacks- vom Geruchssinn, obwohl beide auf chemischen Signalen beruhen. Beim Riechen ermöglicht die Kombination von Hunderten von Erkennungsmolekülen (Rezeptoren) die Unterscheidung von Tausenden von Düften. Der in spezialisierten Zellen der Zunge und des Gaumens angesiedelte Geschmackssinn kann vermutlich ebenso viele Substanzen erkennen, kanalisiert deren Wahrnehmung aber in nur fünf Geschmackskategorien.

Am auffälligsten ist dies bei bitteren Stoffen. Diese können die verschiedensten Molekülstrukturen aufweisen. Cyanide, Chinine und Cycloheximid schmecken allesamt bitter, sind aber chemisch in keiner Weise miteinander verwandt – wenn man davon absieht, dass sie durchweg Stickstoff und Kohlenstoff enthalten. Die Evolution könnte die Erklärung für dieses mangelnde Unterscheidungsvermögen liefern. Der Geschmack "bitter" stellt vermutlich eine höchst empfindliche, aber dafür nicht stoffspezifische Warnmeldung vor möglichen Giften dar. Die Fähigkeit, zu differenzieren, um welches Gift es sich handelt, war in der Stammesgeschichte unwichtig und wurde deshalb zu Gunsten einer optimalen Sensitivität "wegrationalisiert".

Daraus lässt sich schließen, dass vermutlich Dutzende verschiedener Rezeptormoleküle (für jede Molekülart eine) mit ein und demselben zentralen Signalüberträger kommunizieren; doch der reagiert auf sie alle stereotyp mit der Weiterleitung der gleichen Information: bitter. An solchen Schaltstellen in der Zelle operieren für gewöhnlich Vertreter der ebenso großen wie bedeutenden Stofffamilie der so genannten G-Proteine (Spektrum der Wissenschaft 9/92, S. 54). Ihre Rolle beim Sehvorgang und bei der Hormonantwort ist genauestens erforscht. Seit 1992 kennt man auch ein Mitglied dieser Familie, das spezifisch in Geschmackszellen vorkommt. In Anlehnung an das Transducin in der Sehkaskade wurde dieses G-Protein Gustducin genannt. Doch von dem oder den zugehörigen Rezeptoren gab es bis vor Kurzem keine Spur.

Erst im vergangenen Jahr konnte die Arbeitsgruppe von Charles Zuker an der Universität von Kalifornien in San Diego schließlich zwei Geschmacksrezeptoren nachweisen, die sie T1R-1 und T1R-2 (erster und zweiter Rezeptor der ersten Geschmacksrezeptorfamilie) nannten. Die Forscher vermuteten, dass der erste für süße, der zweite für bittere Stoffe zuständig sei. Doch fatalerweise stellte sich bei der Lokalisierung der beiden Rezeptoren heraus, dass sie ausschließlich in Zellen auftreten, die kein Gustducin als Signalüberträger produzieren. Anstatt ein zusammenpassendes Paar aus Rezeptor und G-Protein gefunden zu haben, standen die Geschmacksforscher also mit einer kleinen Rezeptorfamilie da, der ein Signalüberträger fehlte, und einem G-Protein, zu dem es immer noch keinen passenden Rezeptor gab.

Den Ausweg aus dieser verfahrenen Situation brachten schließlich erste Ergebnisse des Humangenomprojekts. Als Schlüssel erwies sich die Beobachtung, dass die erbliche Fähigkeit, den Bitterstoff 6-n-Propyl-2-thiouracil zu schme-cken, offenbar mit charakteristischen Veränderungen eines bestimmten Bereichs im Chromosom 5 einhergeht. Deshalb durchmusterte Zukers Team diesen Bereich, der im Rahmen des Humangenomprojekts bereits entschlüsselt war, nach Genen, die denen von bekannten G-Protein-Rezeptoren ähneln. Tatsächlich fanden sie eines und nannten das darin codierte Protein T2R1 (erster Rezeptor der zweiten Familie von Geschmacksrezeptoren; Cell, Bd. 100, S. 693).

Von diesem Erfolg beflügelt, suchten Zuker und seine Mitarbeiter nun bereits sequenzierte Bereiche des menschlichen Genoms nach Ähnlichkeiten mit T2R1 ab. Dabei fanden sie gleich 19 weitere Gene, in denen möglicherweise ebenfalls Geschmacksrezeptoren verschlüsselt waren. Rechnet man das Ergebnis auf die Gesamtlänge des menschlichen Genoms hoch (in der Annahme, dass die entsprechenden Gene gleichmäßig über alle Chromosomen verteilt sind), kommt man für diese Rezeptorenfamilie auf insgesamt 40 bis 80 Mitglieder. Und anders als bei der T1R-Familie sind sie auch genau in den Zellen aktiv, die zugleich das G-Protein Gustducin produzieren.

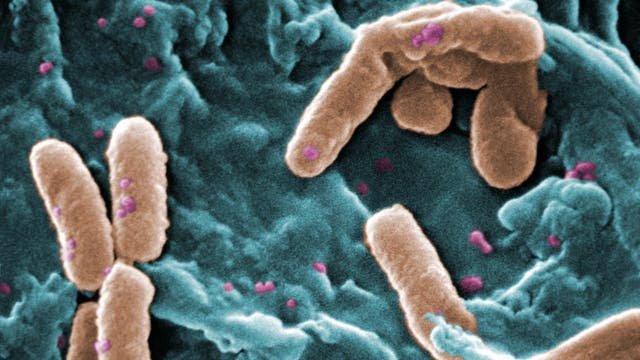

In weiteren Untersuchungen konnte Zukers Arbeitsgruppe dann direkt nachweisen, dass die T2R-Moleküle tatsächlich funktionierende Rezeptoren für bitteren Geschmack sind. Hier half der glückliche Umstand, dass der entsprechende Abschnitt im Genom der Maus bekannt war und dem menschlichen sehr ähnlich ist. Deshalb ließen sich die entsprechenden Mäusegene identifizieren und auf ihre Aktivität in Geschmackszellen prüfen. Und schließlich konnten einzelne Rezeptortypen in von Mauszellen abgeleiteten Zellkulturen hergestellt werden, deren Reaktion auf Bitterstoffe dann getestet wurde (Bild auf Seite 17). So lassen sich bestimmte Rezeptortypen jeweils einem spezifischen Bitterstoff zuordnen (Cell, Bd. 100, S. 703).

Mit den bahnbrechenden Entdeckungen in einem Forschungsgebiet verhält es sich oft wie mit den berühmten roten Doppeldeckerbussen in London: Man wartet eine Ewigkeit, und dann kommen drei direkt hintereinander. Dies bestätigte sich auch im Falle der Geschmacksrezeptoren: Unabhängig von Zukers Arbeitsgruppe fand ein Team an der Harvard-Universität die Familie der Bitterrezeptoren beim Durchmustern von Genomdaten von Mäusen und Menschen (Nature, Bd. 404, S. 601). Und nur wenige Wochen vorher hatten John Carlson und seine Mitarbeiter an der Yale-Universität eine umfangreiche Familie neuartiger Rezeptoren im Geschmacksorgan der Taufliege identifiziert, die sich deutlich von den bereits bekannten Geruchsrezeptoren unterscheiden. Möglicherweise handelt es sich ebenfalls um Erkennungsmoleküle für Geschmacksstoffe (Science Bd. 287, S. 1830). Selbst für den erst vor kurzem entdeckten umami-Geschmack gibt es inzwischen einen möglichen Rezeptor: Eine Variante des Moleküls, das im Gehirn auf den Botenstoff Glutamat reagiert, ist offenbar in bestimmten Geschmackszellen anzutreffen (Nature Neuroscience Bd. 3, S. 113).

Die Zeit scheint also reif für ein molekulares Verständnis des Geschmackssinnes. Damit würde nicht nur ein fundamentaler Aspekt des täglichen Lebens endlich geklärt; auch vielerlei Anwendungsmöglichkeiten lassen sich ausmalen. So könnte bittere Medizin durch Zusatz eines Hemmstoffs für den betreffenden Rezeptor "versüßt" werden. Überhaupt wären der künstlichen geschmacklichen Verfeinerung Tür und Tor geöffnet – mit durchaus auch positiven Aspekten: Was gesund ist, aber fad schmeckt, ließe sich in den Händen des molekularen Geschmacksdesigners zur puren Gaumenfreude aufwerten.

Aus: Spektrum der Wissenschaft 7 / 2000, Seite 16

© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben