Planetenringe: Die Herren der Ringe

Ein Großteil der modernen Weltwirtschaft basiert auf Erfindungen, die der Begründer des Elektromagnetismus und Pionier der Thermodynamik James Clerk Maxwell (1831-1879) ermöglicht hat. Von einem anderen Lieblingsthema des britischen Physikers kann man solch ökonomischen Nutzen nicht behaupten: den Ringen des Saturns. Doch deswegen sind sie nicht weniger attraktiv. Anlässlich der Verleihung des Adams-Preises der Universität Cambridge, den er für die mathematische Beschreibung der Saturnringe erhielt, schrieb Maxwell im Jahre 1857:

Es gibt Fragen in der Astronomie, die ziehen uns ... wegen ihrer Merkwürdigkeit an ... und nicht, weil ihre Lösung einen direkten Nutzen für die Menschheit hätte ... Mir ist kein praktischer Nutzen der Saturnringe bekannt ..., aber wenn wir die Ringe von einem rein wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachten, dann werden sie zu den bemerkenswertesten Objekten am Firmament, abgesehen vielleicht von jenen noch unnützeren Gebilden, den Spiralgalaxien ... Wenn wir mit eigenen Augen diesen großen Bogen gesehen haben, der sich über dem Äquator des Planeten spannt, ohne jede sichtbare Verbindung, dann kann uns das keine Ruhe lassen.

Selbst anderthalb Jahrhunderte später bleiben die Saturnringe ein Symbol für all die exotischen und erstaunlichen Objekte im Kosmos. Je genauer die Beobachtungen wurden, desto mehr ist ihr Zauber noch gestiegen. Die Entdeckungen der vergangenen zwei Jahrzehnte haben unser Wissen derart erweitert, dass sozusagen ein völlig neues Ringsystem enthüllt worden ist – viel komplexer und interessanter, als Theorie, Beobachtung und Fantasie vermuten ließen.

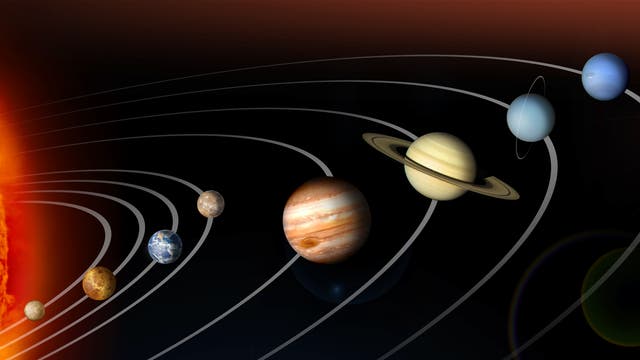

Auch die anderen Riesenplaneten in unserem Sonnensystem haben Ringe. Aber keiner gleicht dem anderen. Ringe sind seltsame Gebilde, selbst nach den Maßstäben der Astronomie. Sie werden von subtilen Prozessen geformt, die manchmal der Intuition widersprechen. Während zum Beispiel die Schwerkraft normalerweise materielle Körper anzieht, kann sie in einem Ringsystem durchaus abstoßend wirken. Wir wissen heute, dass Ringe keineswegs statisch sind, sondern dass sie sich beständig weiterentwickeln. Wir haben die fundamentale Wechselwirkung zwischen Monden und Ringen erkannt. Vor allem haben wir gelernt, dass Planetenringe eigentlich keine ausgefallenen Phänomene sind: Wie Maxwell sehen auch die heutigen Wissenschaftler Parallelen zwischen Ringen und Galaxien. Im Grunde genommen können Ringe sogar einen Blick in die Frühzeit des Sonnensystems erlauben.

Dreieinhalb Jahrhunderte lang waren nur die Ringe des Saturns bekannt. Galileo Galilei (1564-1642) hatte sie 1610 bei seinen ersten Himmelsbeobachtungen mittels Fernrohrs als seitliche Ausbuchtungen des Planeten entdeckt. Der holländische Gelehrte Christiaan Huygens (1629-1695) interpretierte sie fünf Jahrzehnte später als planetenumspannenden Reifen. Erst 1977 fanden die Astronomen ein weiteres Ringsystem: James L. Elliot, damals an der Cornell-Universität in Ithaca (US-Bundesstaat New York), überwachte die Helligkeit eines Sterns, als die kleine Scheibe des Uranus davor herzog, und sah das Signal immer wieder auftauchen und verschwinden. Er schloss daraus, dass eine Reihe schmaler Bänder, etwas elliptisch oder geneigt, den Planeten umgeben (siehe "Die Ringe des Uranus", Spektrum der Wissenschaft 9/1987, S. 96). Innerhalb von nur sieben Jahren wurden dann auch um die beiden anderen Riesenplaneten Ringe entdeckt: 1979 sichtete die Raumsonde Voyager 1 die durchsichtigen Ringe des Jupiters, und 1984 wurde mit einer Technik ähnlich der von Elliot ein filigranes Ringsystem um Neptun nachgewiesen.

Mitte der 90er Jahre schließlich gelangen neue Durchbrüche durch Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop und modernen Großteleskopen auf der Erde sowie durch Messungen der Raumsonde Galileo, die in eine Umlaufbahn um Jupiter einschwenkte (siehe "Jupiter und seine Monde", Spektrum der Wissenschaft 4/2000, S. 40). Saturns lichtschwächste Ringe und Monde wurden 1995 und 1996 sichtbar, als man von der Erde aus das Ringsystem genau von der Kante sah und die Hauptringe nicht mehr blendeten. Weitere Fortschritte sind durch die Raumsonde Cassini zu erwarten, die im Juli 2004 ihre mindestens vierjährige Erkundung des Saturnsystems beginnen wird.

Zwar unterscheiden sich die vier bekannten Ringsysteme im Detail, aber sie haben auch viele Gemeinsamkeiten. Sie sind alle fein strukturiert und bestehen aus zahlreichen konzentrischen Ringen, die oft durch unterschiedlich breite Lücken getrennt sind. Jeder Ring enthält unzählige Partikel aus Gestein und Eis, die den zentralen Planeten umkreisen, während sie sanft aneinander stoßen.

Anhand der Teilchendichte unterscheidet man grob zwei Kategorien von Ringen. Als Maß für die Dichte dient dabei die optische Tiefe, welche die exponentielle Dämpfung des senkrecht durchtretenden Lichts beschreibt. Die dichtesten Ringe – wie die A und B genannten Hauptringe Saturns und die mit griechischen Buchstaben und Nummern bezeichneten Uranusringe – haben eine optische Tiefe bis 4. Dies bedeutet, dass nur etwa zwei Prozent des Lichts hindurchdringen (eE-4 = 0,0183). Die Teilchengröße in diesen dichten Ringen reicht von wenigen Zentimetern bis zu einigen Metern.

In einem solch dichten Ring stoßen die Partikel oft mehrere Male während eines Umlaufs um den Planeten zusammen. Dabei geht Energie verloren, und Drehimpuls wird umverteilt. Weil Teilchen näher am Planeten eine größere Umlaufgeschwindigkeit haben als solche weiter außen, bremsen Kollisionen die inneren Teilchen ab, die dann Richtung Planet fallen, während sie die äußeren anschubsen, die sich dann weiter vom Planeten wegbewegen. Deshalb breiten sich Ringe im Laufe der Zeit in radialer Richtung aus. Sie verhalten sich dabei wie eine zähe Flüssigkeit. Im Falle von Saturn ist die effektive kinematische Viskosität der Ringe mit derjenigen von Luft vergleichbar.

Der Energieverlust und die Umverteilung des Drehimpulses sorgen folglich für eine Abplattung eines dichten Ringsystems. Was auch immer die ursprüngliche Gestalt gewesen sein mag: Das System zerfließt rasch zu einer dünnen Scheibe, die praktisch genau in der Äquatorebene des Planeten liegt. Saturns Ringe zum Beispiel sind nur einige Dutzend Meter dick, obwohl sie sich radial über mehrere hunderttausend Kilometer erstrecken. Das Verhältnis von Dicke und Ausdehnung ist etwa so wie bei einem Blatt Seidenpapier von der Größe eines Fußballfeldes. Ein ähnlicher Effekt flacht auch Materiescheiben um Sterne und die Gasscheiben von Spiralgalaxien ab.

Eine weitere Folge hoher Partikeldichte ist die Verstärkung der gegenseitigen Schwereanziehung der Teilchen: Vielleicht sind die Uranusringe deswegen nicht rund, weil ihre Selbstgravitation sie daran hindert, sich zu einem kreisförmigen Band zu verschmieren.

Das andere Extrem sind die feinsten bekannten Ringe wie die des Jupiters oder die äußersten des Saturns: Sie haben optische Tiefen von 10-8 bis 10-6. Die Partikel sind so weit voneinander entfernt, dass sie nur selten zusammenstoßen und die Ringe daher nicht zu flachen Scheiben zerfließen. Aus der Art, wie sie Licht streuen, wissen wir, dass diese Ringe aus sehr feinem Staub bestehen. Mit Durchmessern um ein Mikrometer sind diese Partikel ungefähr so groß wie diejenigen in Zigarettenrauch. Deshalb werden sie außer von der Schwerkraft auch stark von elektromag-netischen Kräften und vom Strahlungsdruck beeinflusst, was zu ungewöhnlichen dynamischen Effekten führt.

Das Ringsystem des Planeten Neptun passt nicht in dieses grobe Schema; seine optische Tiefe liegt zwischen den beiden erwähnten Extremen. Es fällt noch in anderer Hinsicht aus dem Rahmen: Der dichteste Ring ist kein glattes Band, sondern enthält einzelne bogenförmige Verdichtungen, so genannte arcs, die zusammen weniger als ein Zehntel des Umfangs ausmachen. Ohne einen Mechanismus, der sie zusammenhält, würden sie sich innerhalb eines Jahres um den ganzen Planeten ausbreiten. Doch Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop und vom Erdboden aus zeigten, dass die Bögen sich innerhalb von 15 Jahren nur unwesentlich verändert haben.

Alle dichten Ringsysteme befinden sich nahe an ihren Planeten, nicht weiter entfernt als die so genannte Roche-Grenze: Innerhalb dieser Zone sind die Gezeitenkräfte des Planeten so stark, dass sie die einzelnen Partikel hindern, sich zu größeren Körpern zusammenzuballen. Knapp außerhalb der Roche-Grenze gibt es einen Bereich, wo kleine, unregelmäßig geformte Monde gemeinsam mit Ringen vorkommen können. Einige der seltsamsten Eigenschaften der Ringe dürften durch die Wechselwirkung mit diesen Monden verursacht sein.

Unter dem Einfluss der Monde

Saturns E-Ring zum Beispiel erfüllt eine breite Zone, die auch die Monde Mimas, Tethys, Dione und Rhea umfasst, und genau dort, wo der glatte Eismond Enceladus umläuft, ist der Ring am hellsten. Der schmale F-Ring aus mehreren klumpigen Fäden liegt isoliert knapp außerhalb des A-Rings und wird von zwei weiteren Monden – Pandora und Prometheus – begleitet. Solche auffälligen Zusammenhänge zwischen Umlaufbahnen von Trabanten und Ringstrukturen gibt es auch bei Jupiter, Uranus und Neptun.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die Astronomen einiges darüber gelernt, welche Kräfte die Monde auf die Ringe ausüben. Demnach scheinen drei grundlegende Prozesse die Ringstrukturen zu beeinflussen:

- Bahnresonanzen,

- direkte Beeinflussung der Teilchenbahnen und

- das Ausstoßen und Aufsammeln von Material.

Betrachten wir zunächst die Bahnresonanzen. Die Wirkung der Schwerkraft wird verstärkt, wenn die Umlaufzeiten von einem Ringteilchen und einem Mond ein ganzzahliges Verhältnis aufweisen (sagen wir, m:n). So ist ein Teilchen am Außenrand des B-Rings des Saturns in einer 2:1-Resonanz mit Mimas, denn es läuft genau doppelt so schnell um den Planeten wie dieser Mond. Der Außenrand des A-Rings wiederum ist in einer 7:6-Resonanz mit den Monden Janus und Epimetheus.

Teilchenbahnen in der Nähe von solchen Resonanzen werden besonders stark gestört, weil sich die Anziehungskraft der Monde hier in periodischen Abständen bemerkbar macht, wodurch sich die Wirkung aufschaukelt. In der Regel sind Resonanzen am stärksten auf Bahnen nahe der des entsprechenden Mondes, aber bei zu geringer Entfernung überlagern sich mehrere Resonanzen, und die Bewegungen werden chaotisch. Die stärksten Resonanzen gibt es, wenn m=n+1 ist (zum Beispiel 2:1 oder 43:42). Ihre Stärke nimmt schnell ab, je mehr sich m und n unterscheiden. Im ausgedehnten Ringsystem Saturns entsprechen nur wenige Dutzend Ringpositionen starken Resonanzen mit Monden.

Die Folgen solcher resonanten Störungen sind unterschiedlich. Starke Resonanzen entfernen Material aus der zugehörigen Umlaufbahn, was die scharfen Außenränder der A- und B-Ringe Saturns erklärt. Manchmal entstehen sogar Lücken. Solch eine Resonanz könnte für die unregelmäßigen Ringe Neptuns verantwortlich sein. Ähnliche Resonanzen erklären auch die Verteilung der Materie im Asteroidengürtel unseres Sonnensystems, wobei die Sonne die Rolle des Zentralkörpers und Jupiter die eines großen Trabanten innehat.

Anderswo in Saturns A-Ring erzeugen Resonanzen Wellen. Wenn die Bahn des Mondes elliptisch ist, entsteht eine Spiralwelle, gewissermaßen eine Miniaturausgabe unseres spiralförmigen Milchstraßensystems. Ist die Mondbahn zur Äquatorebene des Planeten geneigt, resultiert das in einer Abfolge vertikaler Verbiegungswellen, wodurch eine Art Wellblechmuster in der ansonsten platten Scheibe entsteht.

Resonanzen gehen zwar meist auf die Gravitation von Monden zurück, aber im Prinzip können sie von jeder sich regelmäßig wiederholenden Kraft erzeugt werden – seien es Unregelmäßigkeiten im Schwerefeld des Planeten oder veränderliche elektromagnetische Kräfte. Das Jupiter-Ringsystem ist bekannt für solche Resonanzen. Bei einem Radius von 120000 Kilometern bläht sich der flache Ring zum Planeten hin zu einem dicken Torus auf. Ein Ringteilchen in diesem Abstand läuft dreimal um den Jupiter, während sich dieser zweimal um seine Achse dreht. Das starke, zur Äquatorebene geneigte Magnetfeld des Riesenplaneten schubst die Teilchen immer wieder aus der Ebene. Noch näher an Jupiter, bei einem Radius von 100000 km, fällt die Helligkeit des Rings stark ab. Das ist der Ort der elektromagnetischen 2:1-Resonanz: Teilchen, die in diese Zone driften, werden so weit im Raum verstreut, dass sie neben dem hellen Planeten schlicht nicht mehr zu sehen sind.

Nur scheinbar paradox: Schwerkraft stößt ab

Kommen wir nun zur zweiten grundlegenden Wechselwirkung, der direkten Beeinflussung der Teilchenbahnen durch die Monde. Würden sich ein kleiner und ein großer Körper im ansonsten freien Raum begegnen (ohne zu kollidieren), dann liefe dieser Vorgang nach vertrautem Muster ab: Durch die Anziehungskraft zwischen beiden Körpern würde das kleine Partikel beschleunigen, am Mond vorbeihuschen und anschließend wieder abbremsen, bis seine Geschwindigkeit wieder dieselbe wäre wie zu Beginn. Nur seine Bewegungsrichtung hätte sich geändert. Oder physikalisch gesprochen: Der Streuvorgang wäre symmetrisch in Raum und Zeit, die Flugbahn des kleinen Teilchens eine perfekte Parabel oder Hyperbel.

In einem Ringsystem sind Mond und Teilchen jedoch nicht isoliert: Sie kreisen um ein drittes Objekt, den Planeten. Wer immer diesem näher ist, kreist den Gesetzen der Himmelsmechanik zufolge schneller. Nehmen wir einmal an, das Ringteilchen wäre das innere und schnellere. Während der nahen Begegnung schubst dann die Schwerkraft des Mondes das Teilchen auf eine neue Bahn. Dieses Ereignis ist asymmetrisch: Das Teilchen kommt dem Mond näher, und die Anziehung zwischen beiden steigt. Somit kann das Teilchen nicht mehr die Geschwindigkeit annehmen, die es vorher hatte – seine Bahnenergie und sein Bahndrehimpuls haben abgenommen. Die Teilchenbahn ist nun eine Ellipse innerhalb der ursprünglichen Kreisbahn. Durch Kollisionen mit anderen Partikeln im Ring wird das Teilchen zwar bald wieder eine kreisförmige Bahn annehmen; deren Durchmesser ist aber kleiner als vor der Begegnung mit dem Mond.

Insgesamt ist das Teilchen also nach innen geschoben worden – von einem Mond, der weiter außen kreist. Die Bahnenergie, die das Teilchen verloren hat, hat der Mond gewonnen, doch wegen seiner viel größeren Masse wirkt sich das kaum aus. Vertauschen wir nun in Gedanken die Lage von Mond und Teilchen, so wechseln auch die Konsequenzen: Mit dem Mond auf der Innenbahn werden das Teilchen nach außen und der Mond (minimal) nach innen geschoben. In beiden Fällen scheint die Schwerkraft des Mondes das Ringmaterial abzustoßen, was unserer Intuition widerspricht. Doch keines der Naturgesetze ist verletzt. Das ungewohnte Ergebnis kommt durch die Wechselwirkung von zwei Körpern zu Stande, die sich im Orbit um einen dritten befinden und Energie verlieren. (Um aber kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Dieser Effekt hat nichts mit einer abstoßenden Kraft, einer Art "Antischwerkraft" zu tun, die in neueren kosmologischen Theorien auftaucht.)

Wie die Resonanzen, so kann auch dieser Mechanismus Lücken in Ringen hervorrufen. Die Lücken dehnen sich so lange aus, bis die abstoßenden Kräfte des Mondes gerade durch die Tendenz der Ringe kompensiert werden, sich durch Kollisionen der Teilchen untereinander auszubreiten. Derartige Lücken gibt es bei Saturn sowohl in den A-, C- und D-Ringen als auch in Form der großen Cassini-Teilung, die den A- und den B-Ring voneinander trennt.

Derselbe Prozess vermag aber auch einen schmalen Ring zusammenzuquetschen. Ähnlich wie ein Hirt eine Schafherde zusammenhält, können Monde beiderseits eines Materiestrangs alle Teilchen zurückdrängen, die aus dem Strang zu entkommen suchen. 1978 schlugen Peter Goldreich und Scott D. Tremaine, damals beide am California Institute of Technology, einen solchen Mechanismus vor, um die rätselhafte Stabilität der Uranusringe zu erklären (siehe "Planetenringe", Spektrum der Wissenschaft 1/1982, S. 66). Die Monde Cordelia und Ophelia hegen auf diese Weise den Epsilon-Ring von Uranus ein. Saturns F-Ring wird offenbar von Prometheus und Pandora im Zaum gehalten. Aber noch immer sind die meisten sichtbaren Lücken und schmalen Ringe – die ringlets – unerklärt. Vielleicht werden sie von Monden hervorgerufen, die mit heutiger Technik einfach noch nicht nachzuweisen sind. Der Cassini-Orbiter, eine Raumsonde, die am 1. Juli 2004 in eine Umlaufbahn um den Saturn einschwenken soll, wird vielleicht einige dieser verborgenen Dirigenten aufspüren können.

Noch ein weiterer Effekt der abstoßenden Schwerkraft kann Ringkanten mit einem wellenförmigen Muster versehen. Das ist am einfachsten aus Sicht des Mondes zu verstehen, an dem gewissermaßen ein steter Strom von Ringteilchen vorbeifließt. Wenn diese Partikel den Mond überholen, macht seine Schwerkraft aus ihren kreisförmigen Bahnen Ellipsen praktisch derselben Größe. Die Teilchen halten nun keinen konstanten Abstand mehr vom Planeten und scheinen sich – aus Sicht des Mondes – rhythmisch vor- und zurückzubewegen. Genauer gesehen ist es eine sinusförmige Bewegung mit einer Wellenlänge proportional zum Abstand zwischen den Orbits von Mond und Teilchen.

Die resultierende Welle liegt hinter dem Mond, wenn die Teilchen außerhalb kreisen und vor dem Mond, wenn die Teilchen näher am Planeten sind. Man könnte sie mit der Kielwelle eines Bootes in einem ungewöhnlichen Fluss vergleichen, in dem das Wasser auf einer Seite des Bootes schneller fließt als dieses selbst fährt. Einer von uns (Showalter) hat den gewellten Rand der Encke-Teilung Saturns untersucht und so den kleinen Hirtenmond Pan aufgespürt, der den Beobachtern bis dahin entgangen war. Ein anderes Beispiel ist der F-Ring, dessen periodische Klumpen von Prometheus eingeprägt wurden.

Der dritte und letzte Effekt von Monden auf die Ringstruktur ist das Ausstoßen und Aufsammeln von Material. Die Bedeutung, die dieser Mechanismus besonders für feine Staubringe hat, wurde erst durch die Galileo-Mission zum Jupiter erkannt. Die Voyager-Sonden hatten zwar bereits die Ringe und die beiden Monde Adrastea und Metis nahe am Außenrand des Hauptrings entdeckt. Aber die Bilder waren nicht scharf genug, um herauszufinden, was genau die Monde tun. Wirken sie wie Schafhirten, welche die Ringe an der Expansion nach außen hindern? Oder sind sie die Quelle von Ringmaterial, das langsam nach innen driftet? Auch konnten die Daten der Voyager-Raumsonden keine Erklärung für eine sehr filigrane äußere Fortsetzung der Ringe liefern, den so genannten Gossamer-Ring. (Das englische Wort gossamer bedeutet "feine Gaze".)

Die Aufnahmen der Galileo-Sonde zeigten, dass der Gossamer-Ring jenseits der Bahn des Mondes Amalthea abrupt aufhört. Und auf ihnen war ein zweiter, noch feinerer Gossamer-Ring zu erkennen, der genau bis zum Mond Thebe reicht. Nachdem einer von uns (Burns) diese Bilder gesehen hatte, ging ihm ein Licht auf: Die vertikale Ausdehnung des innersten Gossamer-Rings entspricht genau der Bahnneigung Amaltheas, und die Dicke des äußeren passt zu Thebes Bahnneigung. Außerdem sind beide Gossamer-Ringe an ihrem oberen und unteren Rand am hellsten, was auf einen Aufstau von Material hinweist – genau wie man ihn erwarten würde, wenn die Teilchen und die Monde dieselben Bahnneigungen haben. Dieser Zusammenhang lässt sich am einfachsten dadurch erklären, dass die Ringteilchen von den Monden absplittern, die ständig von interplanetaren Staubteilchen bombardiert werden.

Gerade kleine Monde erweisen sich als die besten Quellen: Zwar sind sie kleinere Ziele, aber das wird mehr als wettgemacht durch ihre geringere Schwerkraft – mehr Teilchen können von ihrer Oberfläche entweichen. Im Jupitersystem, so zeigen Berechnungen, sind zehn bis zwanzig Kilometer große Monde die effektivsten Quellen. Das ist just die Größe von Adrastea und Metis. Deshalb produzieren sie ausgeprägtere Ringe als Amalthea und Thebe, die viel größer sind.

Ein merkwürdiges Gegenbeispiel ist allerdings der 500 Kilometer große Saturnmond Enceladus, der die Quelle des E-Rings zu sein scheint. Kräftige Einschläge von Ringteilchen selbst statt von interplanetarem Staub könnten seine Produktivität erklären. Jedes Teilchen, das Enceladus trifft, erzeugt gleich mehrere neue, sodass sich der Ring sozusagen selbst erhält. Anderswo führen solche Kollisionen in der Bilanz eher zum Verschwinden von Material aus Ringen.

Quellen und Senken müssen also bedacht werden, womit sich zugleich die klassische Frage neu stellt, ob die Planetenringe alt und dauerhaft oder aber jung und vergänglich sind. Wäre ersteres der Fall, dann könnten sie durchaus so alt wie das Sonnensystem sein. So wie die Protosonne von einer abgeflachten Wolke aus Gas und Staub umgeben war, aus der später die Planeten kondensierten, so hatte auch jeder Planet seine eigene Wolke, aus der sich seine Monde bildeten. Nahe am Planeten, innerhalb der Roche-Grenze, verhinderten Gezeitenkräfte aber das Zusammenballen von Monden – und ein Ring blieb übrig.

Die Ringe, die wir heute sehen, könnten aber auch erst viel später entstanden sein. Ein Körper, der einem Planeten zu nahe kam, könnte von Gezeitenkräften zerrissen oder ein Trabant könnte von einem heranrasenden Kometen zertrümmert worden sein – und nur wenn so etwas außerhalb der Roche-Grenze passiert, können sich die Bruchstücke erneut zu einem größeren Körper zusammenlagern. Selbst dieser wäre dann ein zerbrechliches Gebilde, das später um so leichter wieder zu zertrümmern wäre.

Mehrere Indizienketten legen nahe, dass die meisten Ringe jung sind. Zum einen überdauern kleine Partikel nicht lange. Selbst wenn sie interplanetare Mikrometeoriten und magnetosphärisches Plasma überstehen, so werden sie doch im Laufe der Zeit durch den Druck einfallender Strahlung abgebremst und auf immer engere Umlaufbahnen gezwungen, bis sie schließlich auf den zentralen Planeten stürzen. Aus diesem Grunde müssten feine Ringe binnen weniger tausend Jahre verschwinden, sofern nicht ständig Material nachgeliefert würde. Zum Zweiten kreisen einige Ringmonde sehr nahe an Ringen, obwohl die Rückkopplung durch die von ihnen angeregten Spiralwellen sie rasch auf größeren Abstand bringen müsste.

Hat auch der Mars einen Ring?

Des Weiteren sollten Ringteilchen aus Eis durch Absonderungen von Kometen eindunkeln, sie sind aber generell hell. Ferner haben die Monde knapp außerhalb der Saturnringe bemerkenswert geringe Dichten, so als ob es Trümmerhaufen wären. Und schließlich sind einige Monde in Ringe eingebettet. Wenn Ringe einfach nur altes Material sind, das sich nicht zusammenballen konnte, wo kommen dann diese Monde her? Sie machen mehr Sinn, wenn es einfach die größten übrig gebliebenen Trümmer eines zerstörten größeren Körpers sind.

Die Ringe sind also nicht ganz die zeitlosen Gebilde, die sie zu sein scheinen. Luke Dones vom Southwest Research Institute in Boulder, Colorado, vermutet, dass das gesamte komplexe Ringsystem Saturns aus den Trümmern eines 300 bis 400 Kilometer großen Mondes stammt. Und Ringe entwickeln sich auch beständig weiter. Joshua E. Colwell und Larry W. Esposito von der Universität von Colorado vermuten einen kontinuierlichen Massenaustausch zwischen Ringen und Monden: Die Trabanten kehren laufend Ringteilchen auf und geben nach energiereichen Kollisionen neue ab. Solch ein Gleichgewicht könnte die Ausdehnung vieler Ringe bestimmen, und Unterschiede in Zusammensetzung, Vergangenheit und Größe der Planeten wären die natürliche Erklärung für die bemerkenswerte Vielfalt der Ringsysteme.

Allmählich formt sich ein Gesamtbild, und es erklärt zugleich, warum die meisten der inneren Planeten keine Ringe haben: Es fehlt ihnen einfach ein Gefolge kleiner Monde als Quelle für die Ringteilchen. Der Mond der Erde ist zu groß, und alle mikrometergroßen Partikel, die seinem Schwerefeld entkommen, werden durch die Gravitation der Sonne oder durch den Druck der solaren Strahlung rasch weggerissen. Der Mars mit seinen zwei kleinen Monden könnte Ringe aufweisen. Zwei von uns (Hamilton und Showalter) haben vergangenes Jahr mit dem Hubble-Weltraumteleskop danach gesucht, allerdings vergeblich. Wenn es einen Marsring gibt, dann muss er extrem ausgedünnt sein, mit einer optischen Tiefe von weniger als 10E-8.

Wie so oft in der Wissenschaft bestimmen dieselben grundlegenden Prinzipien Phänomene, die anscheinend gar nichts miteinander zu tun haben. Das Sonnensystem und andere Planetensys-teme kann man sich als große Ringe um Sterne vorstellen. Schon haben Astronomen die ersten Hinweise auf Lücken und Resonanzen in Staubscheiben um andere Sterne gefunden, ebenso wie Anzeichen von Körpern in den Scheiben, die als Staubquellen dienen. Die engen elliptischen Bahnen vieler großer Planeten anderer Sterne lassen sich am besten verstehen, wenn sie Drehimpuls mit massereichen Scheiben austauschen (siehe "Schwerkraft-Billard im Sonnensystem", Spektrum der Wissenschaft 11/1999, S. 32).

Planetenringe sind nicht nur schöne und spektakuläre Gebilde: Sie könnten geradezu der Schlüssel für die Erkenntnis sein, wie Planeten entstehen.

Literaturhinweise

Mission Jupiter. Von Daniel Fischer. Birkhäuser 1998.

Planetary Rings. Von Joseph A. Burns in: The New Solar System. J. Kelly Beatty et al. (Hg.), Cambridge University Press, 1999.

The Formation of Jupiter’s Faint Rings. Von Joseph A. Burns et al. in: Science, Bd. 284, S. 1146, 1999.

Aus: Spektrum der Wissenschaft 4 / 2002, Seite 36

© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben