Monoklonale Antikörper: Die Rückkehr der Zauberkugeln

Die Nacht verbrachte er schlaflos – die Erwartung, sein ungewöhnliches Versuchstier aus der Meeresstraße von Messina wieder unter dem Mikroskop zu betrachten, ließ ihn kein Auge schließen. Tags zuvor hatte er dem "wunderschönen Seestern, so durchscheinend wie Wasser" winzige Dornen unter die Haut gestochen. Und am Morgen nach der durchwachten Nacht fand er seine Hoffnungen bestätigt: Bewegliche Zellen umschwärmten die Dornen im Innern des Tieres und versuchten, sich die Fremdkörper einzuverleiben. Auf der Grundlage dieser Beobachtung und weiterer Experimente entwickelte der russische Zoologe Ilja Metschnikow (1845-1916) Ende des 19. Jahrhunderts eine Aufsehen erregende Theorie, wonach Organismen über spezialisierte Zellen verfügen, die Eindringlinge aktiv bekämpfen. Diese Idee einer "zellulären Abwehr" machte ihn weltberühmt.

Doch es gab hartnäckige Zweifler, unter ihnen der deutsche Mediziner Paul Ehrlich (1854-1915). Er behauptete, für die Abwehr von schädlichen Stoffen seien keine besonderen Zellen, sondern lösliche Faktoren zuständig. Diese "Antikörper" würden von Zellen als "Ballast" abgeworfen, tauchten dann in Körperflüssigkeiten (lateinisch humores) auf und fänden, wie von Zauberhand gelenkt ihr Ziel, beispielsweise ein krank machendes Bakterium, das sie entschlossen angriffen und vernichteten. In ihnen sah Ehrlich auch das Vorbild für zukünftige Medikamente, die wie "Zauberkugeln" den Urheber der Erkrankung aufspüren und selektiv zerstören sollten.

Jahrelang wogte der Streit darüber, wer denn nun Recht hätte: Metschnikow mit seiner "zellulären" oder Ehrlich mit der "humoralen" Abwehrkraft. Beide Mechanismen erwiesen sich dann Anfang des 20. Jahrhunderts als verknüpft: Sie bilden die zwei Hauptsäulen des Immunsystems. Von den neuen Erkenntnissen zur Krankheitsabwehr tief beeindruckt, verlieh die Schwedische Akademie der Wissenschaften 1908 beiden Kontrahenten gemeinsam den Nobelpreis für Medizin.

Hundert Jahre nach ihrer ersten Beschreibung stehen Ehrlichs humorale Faktoren wieder im Mittelpunkt der pharmazeutischen Forschung. In den Laboratorien weltweit versuchen Wissenschaftler, diese äußerst zielgenauen Waffen des Immunsystems als maßgeschneiderte "monoklonale" Antikörper für ihre Zwecke einzuspannen – gegen Alzheimer, Krebs, Rheuma, Multiple Sklerose, Asthma oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt kaum einen forschenden Arzneimittelhersteller, der sich nicht mit den Y-förmigen Molekülen und ihrem therapeutischen Potenzial beschäftigt.

Neun monoklonale Antikörper sind derzeit für den deutschen Markt zugelassen. Rund ein Dutzend steht weltweit nach erfolgreichen klinischen Prüfungen in der Warteschleife für eine Zulassung, weit über hundert werden auf ihre Eignung als neuartige Medikamente getestet.

Unter den biotechnisch hergestellten Pharmazeutika, die sich in der Entwicklung befinden, bilden monoklonale Antikörper inzwischen die zweitgrößte Gruppe. "Der anhaltende wissenschaftliche Fortschritt", erklärt Gerhard Moldenhauer, Immunologe am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, "hat der Antikörper-Therapie eine Renaissance beschert. Wir stehen am Anfang einer viel versprechenden Entwicklung." Diese überraschende Wendung wäre noch vor fünf Jahren niemandem denkbar erschienen. Damals hatten die meisten Wissenschaftler die einst hoch gelobte Waffe abgeschrieben.

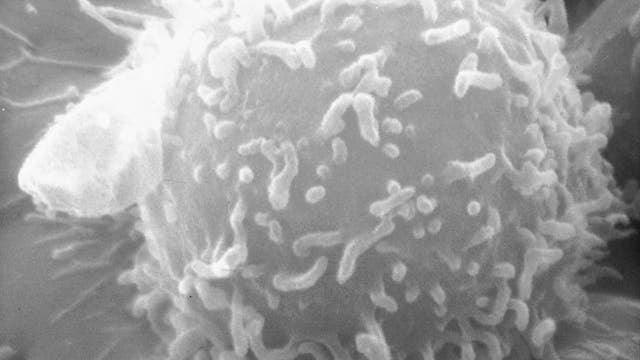

Die abwechslungsreiche Karriere der monoklonalen Antikörper begann vor gut einem Vierteljahrhundert am Medical Research Council Laboratory der Universität Cambridge. Dort gelang es dem deutschen Immunologen Georges Köhler und seinem argentinischen Kollegen César Milstein im Jahre 1974, eine Krebszelle mit einem speziellen weißen Blutkörperchen, einer "B-Zelle", zu verschmelzen. Heraus kam ein "Hybridom", das die beiden auffälligsten Charakteristika seiner "Eltern" in sich vereinte: die Fähigkeit der Krebszelle, sich unbegrenzt zu teilen, und die Fähigkeit der B-Zelle, unzählige, gleich aussehende Antikörper zu produzieren (siehe Kasten rechts). Damit wurde machbar, wovon Arzneimittelforscher seit langem geträumt hatten: die Produktion von beliebigen Mengen identischer Antikörper – oder Immunglobuline, wie sie auch genannt werden – mit vorgege-bener Bestimmung in leicht handhabbaren zellulären Fabriken.

Köhler und Milstein veröffentlichten ihr neues Verfahren am 7. August 1975 in der Wissenschaftszeitschrift "Nature". Es könnte, kommentierten damals beide mit kokettem Understatement, "für den medizinischen und industriellen Gebrauch von Nutzen sein". Neun Jahre später erhielten sie für ihre Hybridom-Technik – den wichtigsten methodischen Fortschritt der Biomedizin in den 1970er Jahren – den Nobelpreis für Medizin.

In der Tat versprach das Verfahren eine Vielzahl faszinierender Anwendungen. Sie reichten vom detaillierten Studium grundlegender biologischer Vorgänge über das technische Reinigen von Substanzgemischen bis hin zur präzisen Diagnose und zielgenauen, nebenwirkungsarmen Therapie von bisher unheilbaren Erkrankungen. Vor allem gegen Krebs schienen die monoklonalen Antikörper aussichtsreiche neue Wege zu eröffnen. Der Ansatz klang bestechend: Maßgeschneiderte Immunglobuline erkennen Tumorzellen mit untrüglicher molekularer Präzision an charakteristischen Oberflächenmerkmalen (Antigenen) und lagern sich an sie an. Dann setzen sie kraft ihres naturgegebenen Amtes eine Kette von Abwehrreaktionen in Gang, die erst endet, wenn die gefährliche Zelle eliminiert ist. Ehrlichs Zauberkugeln schienen Wirklichkeit zu werden.

Der Auftakt des neuen Therapiekonzeptes war viel versprechend: Im Jahre 1982 verabreichten Ärzte der Stanford-Universität (Kalifornien) einem an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Patienten einen auf den Tumor zugeschnittenen monoklonalen Antikörper und drängten seine Erkrankung damit zurück. Fortan zählten die Abwehrmoleküle in der akademischen wie industriellen Forschung weltweit zu den zukunftsträchtigsten Waffen gegen eine der größten Geißeln der Menschheit.

Enttäuschte Hoffnungen

Weitere Therapieversuche verliefen jedoch enttäuschend. Statt des erhofften Erfolgs offenbarten sich schwere Nebenwirkungen; einige Patienten starben sogar an den Folgen der Behandlung. Ende der 1980er Jahre war das Vertrauen in das therapeutische Potenzial der mit so viel Vorschusslorbeeren bedachten neuen "Wunderwaffen" deshalb auf dem Nullpunkt angelangt. Kein Wissenschaftler wollte mehr so recht daran glauben, dass sie jemals als Medikamente verwendet werden könnten.

Als einer der wichtigsten Gründe für die Misserfolge erwies sich die tierische Herkunft der Immunglobuline. Denn die nach der Hybridom-Technik gewonnenen Antikörper entstammen Mäuse-B-Zellen. Das von ihnen gebildete Y-Molekül besteht folglich aus tierischem Eiweiß, das vom menschlichen Immunsystem als fremd und potenziell gefährlich erkannt und deshalb angegriffen wird. Statt zur erwünschten Antitumor-Wirkung kommt es – vor allem bei mehrmaliger Anwendung – zu Abwehrreaktionen gegen das Medikament, die von harmlosen grippeähnlichen Symptomen bis hin zu schweren Schockzuständen reichen können.

Um das zu vermeiden, mussten die tierischen Produkte so weit wie möglich "vermenschlicht" werden. Das war jedoch nicht ohne weiteres möglich. Erst dank jüngster Fortschritte in der Gentechnik gelang es schließlich, menschliche Erbanlagen mit den Bauanleitungen für Abschnitte der Antikörpermoleküle in B-Zellen der Maus einzuschleusen. Den geänderten Konstruktionsplänen gemäß stellen die dortigen Eiweißfabriken nun menschenähnlichere Immunglobu-line her.

Je nachdem, wie groß die menschlichen Anteile sind, spricht man von "chimärisierten" oder "humanisierten" Antikörpern: die chimärisierten bestehen zu rund 60, die humanisierten zu etwa 90 Prozent aus menschlichem Eiweiß. Bei Letzteren stammen nur noch die kleinen – aber entscheidenden – Antigen-Bindungsstellen vom Tier. Von den neun therapeutischen Antikörpern, die derzeit in Deutschland zugelassen sind, ist lediglich einer ganz von der Maus, vier sind Chimären und vier humanisiert.

Aber selbst die kleine Menge an Fremdprotein in einem zu 90 Prozent vermenschlichten Antikörper kann das Immunsystem auf den Plan rufen. Deshalb hieß das Ziel von Anfang an, kom-plett humane Antikörper herzustellen. Das gelingt seit Ende der 1990er Jahre mit Hilfe so genannter transgener Mäuse. Sie tragen von Geburt an menschliche Immunglobulin-Gene, da diese bereits in die Keimzellen transferiert wurden, aus denen die Tiere hervorgegangen sind. Werden die Mäuse dann mit einem ausgewählten Antigen immunisiert, produzieren sie den exakt dazu passenden humanen Antikörper.

Ob dieser Ansatz allerdings praktisch hält, was er theoretisch verspricht, muss sich noch erweisen. Bei der Firma Abbott in Ludwigshafen befindet sich der nach Firmenangaben "erste rein humane monoklonale Antikörper, der die Aktivität des Tumornekrosefaktors (TNF-alpha) blockiert", bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Er soll gegen rheumatoide Arthritis helfen. Bei dieser Erkrankung sammelt sich TNF in den Gelenken an und löst eine entzündliche Reaktion aus, die zu Schwellungen, Schmerzen und Deformationen führt.

Der Antikörper namens Adalimumab kann nach den Ergebnissen der bisherigen klinischen Studien die Symptome der rheumatoiden Arthritis rasch und wirksam lindern. Er scheint nicht nur TNF, sondern auch bestimmte Metalloproteinasen auszuschalten. Das sind Enzyme, die bei der rheumatoiden Arthritis Knochen und Knorpel angreifen und die fortschreitende Gelenkzerstörung mit verursachen. Im April hat Abbott bei der zuständigen europäischen Behörde die Zulassung von Adalimumab beantragt. Wird sie gewährt, könnte das neue Medikament Mitte nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Im Prinzip sollten die neuen TNF-alpha-Blocker gegen sämtliche Krankheiten helfen, bei denen der Tumornekrosefaktor eine Rolle spielt. Das betrifft nicht nur Rheuma, sondern alle entzündlichen Prozesse – von Allergien und Asthma über Darmerkrankungen und Multiple Sklerose bis hin zu Krebs. Allerdings können die Entzündungsblocker die Leiden nicht heilen, also ursächlich beheben, sondern nur die Symptome lindern.

Dies gilt auch für Omalizumab, das nächstes Jahr unter dem Namen Xolair auf den Markt kommen soll. Unter die Haut gespritzt, kann dieser monoklonale Antikörper freies Immunglobulin E (IgE) abfangen, das an allergischen Erkrankungen wie Heuschnupfen oder Asthma beteiligt ist. Es wird so daran gehindert, an die "Mastzellen" des Immunsystems anzudocken und sie zur Ausschüttung allergieauslösender Stoffe zu veranlassen. Auf diese Weise kann Xolair die Überempfindlichkeit des Immunsystems verringern – nicht aber dauerhaft auf ein gesundes Normalmaß zurückfahren.

Im letzten Stadium der klinischen Prüfung, also Phase III, befindet sich derzeit auch Natalizumab (Handelsname Antegren). Es gehört zu einer neuen Klasse von Therapeutika, die sich an eine bestimmte Eiweißstruktur (Alpha-4-Integrin) auf der Oberfläche von weißen Blutkörperchen binden. So verhindern sie, dass die Immunzellen irrtümlich in das Nervensystem vordringen und dort Entzündungen auslösen, die als Ursache der Multiplen Sklerose gelten. In den bisherigen Studien erlitten Patienten, die mit Antegren behandelt wurden, weniger Krankheitsschübe, und ihr zentrales Nervensystems zeigte nicht so viele pathologische Veränderungen.

Große Hoffnungen ruhen auch auf einem monoklonalen Antikörper, der anscheinend fähig ist, in einer frühen Phase des Typ-I-Diabetes die Zerstörung der Insulin produzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse aufzuhalten. Diese Form der Zuckerkrankheit tritt vor allem bei Kindern und jungen Erwachsenen auf. Eine klinische Studie der Columbia-Universität in New York hat ergeben, dass bereits eine einmalige Behandlung mit dem noch namenlosen Wirkstoff den Abbau der Insulin produzierenden Zellen für mindestens ein Jahr verzögert. Derzeit läuft eine größere Studie.

Designer-Antikörper

Für das neueste und eleganteste Verfahren zur Produktion monoklonaler Antikörper bedarf es weder fusionierter Zellen noch gentechnisch veränderter Tiere. Stattdessen bedient man sich so genannter Phagen: einer besonderen Art von Viren, die sich auf Bakterien als Opfer spezialisiert haben. Sie docken wie kleine Raumfähren an die Wand der vergleichsweise riesigen Mikroben an und injizieren ihr Erbgut mit einer zweckdienlich konstruierten ultrakleinen Spritze. Im Bakterium sorgt das virale Genom dann für seine rasante Vermehrung und den Zusammenbau neuer Viren.

Von diesem perfekten Gentransfer wollen die Antikörper-Ingenieure profitieren, indem sie mit Hilfe der Phagen menschliche DNA mit den Konstruktionsanweisungen für die Ärmchen des Y-Moleküls mitsamt den wichtigen Antigen-Bindungsstellen in ein Bakterium einschleusen (das gesamte Immunglobulin-Gen wäre zu groß für den Einbau in das Virus). Wenn dort dann neue Phagen entstehen, werden zugleich auch die gewünschten Antikörper-Fragmente gebildet. Sie lassen sich durch nachträgliches Anfügen des Y-Stamms vervollständigen (siehe Kasten rechts). Mit dieser so genannten Phage-Display-Technik kann man Millionen identischer Antikörper produzieren.

Die verbesserten Methoden zur Herstellung zielgenauer und sicherer monoklonaler Antikörper sind das eine Standbein, auf dem die großen Erwartungen an sie als Zauberkugeln ruhen. Das andere ist die Möglichkeit, die molekularen Spürhunde mit Eigenschaften auszustatten, die sie von Natur aus nicht haben. Um ihre zerstörerische Wirkung zu verstärken, können Wissenschaftler beispielsweise Gifte oder radioaktive Atome an das Grundmolekül koppeln. Dann entsteht ein so genanntes Immuntoxin. Es soll mit der für den Antikörper charakteristischen Treffsicherheit eine Zielzelle aufspüren und dort sein "Anhängsel" als tödliche Ladung deponieren.

Ein denkbares Gift für solche Kombipräparate ist Ricin, ein Glykoprotein aus dem Samen von Ricinus communis. Dieses mit Zuckerketten bestückte Eiweißmolekül unterbindet die für jedes zellu-läre Leben essenzielle Proteinsynthese. Auch bakterielle Giftstoffe wie das Diphtherie-Toxin kommen in Frage. Es zerstört einen so genannten Elongations-Faktor im Innern der Zelle. Ohne ihn können Aminosäuren nicht zum lebenswichtigen Proteinfaden verknüpft werden.

So überzeugend das Konzept ist – in der Praxis haben die Immuntoxine bislang weitgehend versagt. In Therapiestudien zeigten sich schwere Nebenwirkungen, etwa das vascular leak-Syndrom mit Gewichtszunahme, Flüssigkeitsansammlungen, Blutdruckabfall und gestörter Nieren- und Lungenfunktion. Die unliebsamen Folgen rühren daher, dass die angekoppelten Giftstoffe die Endothelzellen zerstören, mit denen die Blutgefäße ausgekleidet sind: Die Adern werden undicht.

Außerdem rufen die Immuntoxine sehr schnell die körpereigenen Abwehrtruppen auf den Plan. Diese neutralisieren den Antikörper mitsamt seiner Giftfracht, bevor er auch nur in die Nähe seines Einsatzortes gekommen ist. Einen Ausweg bieten möglicherweise "Onconasen" als angekoppelte zerstörerische Komponenten. Diese Enzyme aus Amphibien sind besonders klein, was sie für das Immunsystem schwer fassbar macht, und sehen einem menschlichen Enzym aus der Bauchspeicheldrüse verblüffend ähnlich. Deshalb sollten sie die Abwehr weniger stark oder gar nicht auf sich lenken. In ersten Untersuchungen entfaltete ein Immuntoxin mit einer Onconase eine unerwartet starke Aktivität gegen Tumoren: Es trieb die entarteten Zellen zum Selbstmord, zur Apoptose.

Spürhunde mit strahlender Fracht

Monoklonale Antikörper, die mit einem radioaktiven Element aufgerüstet worden sind, heißen Radioimmun-Konjugate. Die meisten Erfahrungen haben die Wissenschaftler mit den Isotopen Jod-131 und Yttrium-90, die zellzerstörende Beta-Strahlung aussenden.

Für eine Therapie mit Radioimmunkonjugaten eignen sich besonders Lymphome. Denn die entarteten weißen Blutkörperchen reagieren sehr empfindlich auf Beta-Strahlung. Bei klinischen Therapiestudien mit B-Zell-Lymphomen ließ der radioaktive Antikörper selbst große Tumoren verschwinden. Zwei Radioimmun-Konjugate stehen unmittelbar vor der klinischen Einführung: Zevalin und Bexxar, an die Yttrium-90 beziehungsweise Jod-131 angehängt ist.

Derzeit versuchen die Wissenschaftler auch, monoklonale Antikörper mit Radionukliden wie Bismuth-213 zu verkuppeln, die Alpha-Strahlen aussenden. Diese sind besonders energiereich und können Tumorzellen beispielsweise über Brüche in den Strängen der Erbsubstanz DNA zerstören. Bei einer ersten klinischen Studie am Memorial Sloan-Kettering Cancer Institute in New York zeigte ein derartiges Antikörper-Alpha-Strahler-Konjugat keine schwer wiegenden Nebenwirkungen. In Europa wird die Alpha-Immuntherapie derzeit am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg erprobt.

Tumorzellen können nur überleben, weil sie es auf irgendeine Weise schaffen, ihren körpereigenen Scharfrichtern – den Killerzellen des Immunsystems – zu entgehen. An diesem Punkt setzt eine weitere neue Strategie zur Krebsbekämpfung an, welche mit "bispezifischen" Antikörpern arbeitet. Diese werden künstlich aus zwei unterschiedlichen Molekülhälften zusammengesetzt, sodass sie – abweichend von ihren natürlichen Vorbildern – an den beiden Y-Ärmchen verschiedene Antigen-Erkennungs-regionen tragen.

Dadurch können sie als Brücke fungieren: Der eine Arm greift eine Tumor-, der andere eine Killerzelle. Auf diese Weise wird der Scharfrichter quasi mit der Nase darauf gestoßen, dass hier ein Delinquent zu exekutieren ist. Die Killerzelle erfüllt daraufhin die ihr zugedachte Aufgabe: Sie schüttet einen Enzymcocktail aus, der die vom Antikörper unmissverständlich präsentierte Krebszelle zerstört.

Mehrere bispezifische Antikörper befinden sich derzeit in klinischen Tests der Phase I und II – zumeist zur Behandlung von Brust-, Prostata-, Darm- oder Lungenkrebs. Besonders viel versprechend ist ein Konstrukt der amerikanischen Firma Medarex, das sich an den für Tumorzellen charakteristischen Wachstumsrezeptor HER2 bindet. Es wird bereits in einer Phase-III-Studie an Patientinnen mit Eierstockkrebs getestet.

Die Arbeitsgruppe um Moldenhauer hat kürzlich einen ähnlichen Antikörper zur Behandlung dieser Tumorart entworfen. Er greift mit seinem einen Arm nach einem Oberflächenprotein namens Ep-CAM (epithelial cell adhesion mole-cule). Dieses Molekül kommt praktisch auf allen epithelialen Krebszellen vor (Abkömmlingen des Deckgewebes, das die Oberfläche und die inneren Hohlräume des Körpers auskleidet) und ist auf gesunden Zellen schwächer ausgeprägt. Der zweite Arm erfasst das CD3-Antigen, eine Oberflächenstruktur auf Killerzellen des Immunsystems.

"Schon mit geringen Mengen dieses bispezifischen Antikörpers konnten wir in Gewebekulturen Tumorzellen sehr wirksam zerstören", erklärt Moldenhauer. Auch eine erste klinische Erprobung verlief viel versprechend. Schreitet die Eierstockerkrankung fort, kann ein Aszites, eine Flüssigkeitsansammlung von mehreren Litern, in der Bauchhöhle entstehen, was die Patientinnen erheblich beeinträchtigt. Bislang müssen die Ärzte die Aszitesflüssigkeit immer wieder punktieren, weil sie sich binnen Tagen nachbilden kann. In einer Pilotstudie injizierte Moldenhauers ärztlicher Kooperationspartner Alexander Marmé von der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg elf Patientinnen mit fortgeschrittenem Eierstockkrebs und starker Aszitesbildung mehrmals den neuen Antikörper in die Bauchhöhle. "Bei neun Patientinnen verschwand der Aszites völlig", berichtet Moldenhauer, "bei zweien konnte das Flüssigkeitsvolumen deutlich reduziert werden, ohne dass belastende Nebenwirkungen aufgetreten wären."

Von diesem Anfangserfolg ermutigt, planen die Forscher jetzt, den neuen Antikörper auch bei Frauen in einem früheren Stadium der Krebserkrankung zu erproben. Sie wollen ihn unmittelbar nach der operativen Entfernung des Tumors in die Bauchhöhle einbringen. Dort soll er dann verbliebene Tumorzellen aufspüren, mit Killerzellen zusammenbringen und so der Zerstörung zuführen, bevor sie zu neuen Krebsherden heranwachsen können. Auf diese Weise hoffen die Forscher, das bislang hohe Rückfallrisiko von Patientinnen mit Eierstockkrebs zu verringern.

Überhaupt gilt das restlose Beseitigen vereinzelter Krebszellen, die nach einer Operation, Chemo- oder Strahlentherapie eventuell noch im Körper verblieben sind, als eine der Stärken der Tumortherapie mit monoklonalen Antikörpern. Das Tückische an Krebs ist ja, dass keine einzige entartete Zelle der Zerstörung entgehen darf. Nur wenn das gelingt, sind die Patienten auf Dauer vor einer Rückkehr ihrer Krankheit gefeit – also tatsächlich geheilt. "Es steht außer Frage", bekräftigt Moldenhauer, "dass die Antikörper-gestützten Therapieverfahren dabei eine zentrale Rolle einnehmen werden."

Nach einer langen Durststrecke scheinen die monoklonalen Antikörper also dabei zu sein, die in sie gesetzten Erwartungen doch noch zu erfüllen. Zwar ist ihr Einsatzbereich vorerst begrenzt, und manches theoretisch brillante Konzept stößt weiterhin auf praktische Hindernisse. Doch mangelt es nicht an Ansätzen, sie zu überwinden. Der Anfang ist gemacht – die ersten Antikörper-Medikamente haben ihre Bewährungsprobe bestanden. Vielleicht werden die visionären Zauberkugeln Paul Ehrlichs nicht die Medizin der Zukunft beherrschen, aber ein bedeutender Platz darin ist ihnen jetzt schon sicher.

In Kürze

- Derzeit sind neun monoklonale Antikörper in Deutschland als Medikamente zugelassen, einige weitere stehen kurz vor der Marktreife. Ihr Einsatzspektrum ist breit: Sie verhindern Abstoßungsreaktionen nach Organverpflanzungen, unterdrücken chronische Entzündungen oder bekämpfen Krebs.

- Monoklonale Antikörper stammten bis vor kurzem von der Maus, sodass das menschliche Immunsystem sie als fremd erkannte und attackierte. Diese Unverträglichkeit war die Hauptursache früherer Misserfolge. Inzwischen gelingt die Herstellung monoklonaler Antikörper, die größtenteils oder ganz mit denen des Menschen identisch sind.

- Durch Verkoppeln monoklonaler Antikörper mit Giften oder radioaktiven Atomen lässt sich ihre zerstörerische Wirkung steigern. Auch hier gab es am Anfang Probleme, für die sich inzwischen jedoch Lösungen abzeichnen.

Antikörper

Antikörper sind die Spürhunde des Immunsystems: Von so genannten B-Zellen produziert, schwärmen sie aus, um Krankheitserreger oder andere potenziell gefährliche Fremdkörper ausfindig zu machen. Dabei erkennen sie die Eindringlinge an bestimmten Merkmalen, die kleinen Flaggen gleich aus der Oberfläche beispielsweise eines Bakteriums herausragen. Die Immunologen nennen diese charakteristischen Strukturen Antigene. Hat sich der Antikörper an sie geheftet, löst er eine Kette biologischer Reaktionen aus, die mit der Zerstörung des Eindringlings endet.

Antikörper bestehen aus vier verschieden langen Ketten, die sich zu einem Y-förmigen Gebilde zusammenfügen. Die Ärmchen des Ypsilons haben am oberen Ende eine sehr variable Zusammensetzung. Mit dieser Region erkennen und binden die verschiedenen Antikörper ihr Antigen. Dagegen bildet der Stamm mit seinem einheitlichen Aufbau einen konstanten Bereich. Groben Schätzungen zufolge kann das menschliche Abwehrsystem mehrere zehn Millionen unterschiedliche Antikörpermoleküle hervorbringen – genug, um für jedes denkbare Antigen einen passenden Spürhund parat zu haben.

Monoklonale Antikörper

Jeder Krankheitserreger trägt meh-rere verschiedene Oberflächenmerkmale, die als Antigen wirken können. Dadurch löst er die Bildung eines Gemischs unterschiedlicher Antikörper aus, die jeweils ein anderes solches Merkmal erkennen. Für die Forschung sowie die Diagnose oder Therapie von Erkrankungen sind derartige Gemische untauglich: Die Wissenschaftler können nicht unterscheiden, wo ein einzelner Antikörper genau angreift und wie er mit seinem Zielmolekül wechselwirkt.

Dazu braucht es Spürhunde, die alle gleich aussehen und dieselbe Antigen-Bindungsstelle haben. Bedingung dafür ist, dass sie von identischen Kopien einer einzigen B-Zelle – einem B-Zell-Klon – gebildet werden. Solche Antikörper bezeichnet man deshalb als monoklonal.

"Antikörper gehören zum Besten, was wir in der Medizin haben können"

Interview mit Professor Dr. Stefan Meuer. Er ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Immunologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Er äußert sich zu Stand und Perspektiven des Einsatzes monoklonaler Antikörper.

Spektrum der Wissenschaft: Herr Professor Meuer, wie beurteilen Sie die überraschende Renaissance der monoklonalen Antikörper?

Stefan Meuer: Die Geschichte vom Aufstieg, Absturz und Wiederaufstieg haben die monoklonalen Antikörper mit vielen anderen wissenschaftlichen Entwicklungen gemeinsam: Zuerst wird etwas Sensationelles entdeckt und hochgejubelt; dann hält es den übergroßen Erwartungen nicht Stand und stürzt brutal ab – worauf sich viele lieber mit einem anderen Thema beschäftigen. Das ist in der Forschung manchmal ganz so wie an der Börse. Ich bin nicht sonderlich überrascht, sondern eher erstaunt darüber, dass man monoklonale Antikörper schon heute, noch keine drei Jahrzehnte nach der Entdeckung ihrer Herstellungsmethode, als effiziente Arzneimittel in der Klinik hat – trotz der mittlerweile sehr aufwendigen klinischen Prüfungen.

Spektrum: Was macht sie eigentlich so interessant?

Meuer: Antikörper sind bedeutende Funktionsträger der körpereigenen Abwehr. In den Jahrmillionen der Evolution waren sie den vielfältigsten Einflüssen ausgesetzt, die wir weder kennen noch nachahmen können. Auf diese Weise wurden die Antikörper von der Natur als sehr effiziente Werkzeuge perfektioniert. Damit gehören sie zum Besten, was wir in der Medizin haben können – sofern wir über die Methoden verfügen, sie für the-rapeutische Zwecke herzustellen. Diese Methoden sind in den letzten zwei Jahrzehnten rasant weiterentwickelt worden.

Spektrum: Welche monoklonalen Antikörper spielen heute bei welchen Erkrankungen eine nennenswerte Rolle?

Meuer: Von großer Bedeutung ist das Präparat Trastuzumab gegen metastasierten Brustkrebs. Auch zur Therapie bestimmter Blutkrebsarten gibt es mittlerweile sehr wirksame Antikörper. Im nicht-onkologischen Bereich sind die Antikörper gegen den Tumornekrosefaktor, einen Botenstoff des Immunsystems, hervorzuheben. Sie wirken sehr gut bei chronischen Entzündungen wie rheumatoider Arthritis oder entzündlichen Darmerkrankungen. Ihr Anwendungsspektrum wird sich meines Erachtens schon in naher Zukunft deutlich erweitern. Denn beim Tumornekrosefaktor, kurz TNF, handelt es sich um ein zentrales Molekül, das an vielen krankmachenden Entzündungsprozessen überall im Körper beteiligt ist. Und nicht zuletzt möchte ich den Klassiker OKT3 erwähnen, der schon 1986 auf den Markt kam. Er ist auch heute noch das Notfallmedikament, um akute Transplantat-Abstoßungen zu verhindern.

Spektrum: Können monoklonale Antikörper Krankheiten heilen?

Meuer: Bisher nicht, oder zumindest nicht allein. Bei Krebs können sie in Verbindung mit anderen Therapien zur Heilung beitragen. In allen anderen Fällen lindern sie nur Symptome oder zögern ein Fortschreiten der Erkrankung hinaus. Wird die Behandlung abgesetzt, ist auch die Krankheit wieder da. Bei den Antikörpern gegen TNF muss man sich die Frage stellen, ob dieser Therapieansatz überhaupt grundsätzlich stimmt. Möglicherweise wäre es ja viel besser, die Entzündung nicht zu unterdrücken, sondern zu verstärken – damit das Immunsystem etwas zu Ende bringen kann, was es offenbar in einer Art schwelendem Zustand hält, der chronisch krank macht.

Spektrum: Sind die hoch gelobten TNF-Blocker – also Entzündungshemmer, die am Tumornekrosefaktor ansetzen – damit hinfällig?

Meuer: Nein. TNF-Antikörper helfen den Patienten. Aber auf Dauer sind sie wahrscheinlich keine Lösung. Denn einen derart wichtigen Botenstoff wie TNF auf lange Frist zu neutralisieren, bedeutet immer auch, das Immunsystem zu schwächen. Die langfristigen Komplikationen sind nicht kalkulierbar. Zu ihnen könnte eine verstärkte Anfälligkeit für Infekte oder ein erhöhtes Krebsrisiko zählen. Trotz der bedeutenden Erfolge bei der Linderung von Symptomen darf man nicht vernachlässigen, die Wurzeln von Krankheiten zu erforschen und nach kausalen Ansätzen zu suchen.

Spektrum: Antikörper gelten als neue Wunderwaffe gegen Krebs – zu Recht?

Meuer: Ihre Bedeutung für onkologische Erkrankungen ist groß, allerdings im Sinne einer passiven Immuntherapie: Man verabreicht dem Patienten etwas, das sein Körper nicht bilden kann, und versetzt den Organismus so in die Lage, gegen Krebszellen vorzugehen. Der entscheidende Vorteil einer solchen Therapie ist, dass der Antikörper nicht alleine agiert. Er mobilisiert andere Zellen des Immunsystems, beispielsweise Fresszellen, und aktiviert so genanntes Komplement; insgesamt setzt er also eine Fülle biologischer Prozesse in Gang, die für eine erfolgreiche Immunantwort wichtig sind und die wir auch heute noch keineswegs vollständig verstanden haben. Weil Antikörper praktisch jeden Winkel des menschlichen Körpers erreichen können, eignen sie sich vor allem dazu, Tumorzellen zu eliminieren, die beispielsweise durch chirurgische Maßnahmen oder eine lokale Strahlentherapie nicht entfernt werden konnten. Dieses Konzept der so genannten adjuvanten Tumortherapie erscheint sehr plausibel. Außerdem wird eine Antikörpertherapie verglichen mit anderen Antikrebsmitteln gut vertragen.

Spektrum: Wie müsste der ideale Antikörper gegen Tumoren aussehen?

Meuer: Er sollte sich sehr stark und selektiv an eine Struktur heften, die ausschließlich und unveränderlich auf allen Tumorzellen vorkommt, nicht aber auf gesunden Zellen. Er müsste in der Lage sein, Tumorzellen effektiv abzutöten. Zudem sollte er Sekundärreaktionen hervorrufen, also die gesamte Schlagkraft des Immunsystems mobilisieren. Und er darf nicht immunogen sein, das heißt, er darf nicht die Aufmerksamkeit der Abwehr auf sich richten, was zu seiner sofortigen Eliminierung führen würde. Generell sollte er möglichst lange im Körper verweilen. Schließlich sollte er einfach, preiswert und in großen Mengen produzierbar sein.

Spektrum: Wird es diesen idealen Anti-Krebs-Antikörper jemals geben?

Meuer: Das ist eher unwahrscheinlich, weil es auch den Krebs nicht gibt, sondern viele verschiedene Krebserkrankungen mit unterschiedlichen Behandlungsbedürfnissen. Einige sehr interessante Ansätze zielen jedoch darauf ab, sich diesem Ideal punktuell zu nähern. Dazu gehört, den Antikörper mit Giften oder radioaktiven Substanzen zu koppeln, um seine Zerstörungskraft zu erhöhen. Viel versprechend sind auch speziell konstruierte bispezifische Antikörper, die Tumorzellen mit Killerzellen des Immunsystems zusammenbringen. Welche Strategie am chancenreichsten ist, lässt sich derzeit noch nicht absehen.

Spektrum: Sind monoklonale Antikörper die Medikamente der Zukunft?

Meuer: Ich bin überzeugt davon, dass man Antikörper künftig weniger als Medikamente anwenden wird, sondern mehr als Werkzeuge, um medizinisch sinnvolle Zielstrukturen aufzuspüren. Ist ein solches Target erst einmal erkannt, können mit den modernen Methoden der Arzneimittelforschung, etwa der kombinatorischen Chemie, gezielt kleine Moleküle gefunden und weiterentwickelt werden, die zwar die gleichen Effekte wie Antikörper haben, aber beispielsweise nicht in die Blutbahn gespritzt, sondern als Tablette eingenommen werden können. Ein weiterer Vorteil ist, dass solche Moleküle sehr viel einfacher und billiger herstellbar sind als die ziemlich teuren Antikörper.

Aus: Spektrum der Wissenschaft 9 / 2002, Seite 64

© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben