Nanotechnologie: Motoren für Nanoroboter

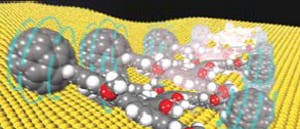

In den letzten Jahren haben Chemiker eine Reihe erstaunlicher Strukturen in molekularen Dimensionen geschaffen, die als Teile solcher Nanomaschinen in Frage kämen. James Tour und seine Mitarbeiter an der Rice University in Houston (Texas) konnten zum Beispiel ein "Auto" fabrizieren, das 5000-mal kleiner ist als eine menschliche Zelle. Vier Buckyballs – Kohlenstoffmoleküle, die wie ein Fußball aussehen - dienen dem Vehikel als Räder. Schaut man jedoch unter die Haube dieses Nanoautos, findet man keinen Motor. Es handelt sich mithin eher um eine Seifenkiste. Das Gefährt wird nur durch zufällige Stöße mit Molekülen in der Umgebung, also durch die brownsche Bewegung, hin und her geschubst. Das derzeit größte Problem bei molekularen Maschinen ist denn auch: Wir können sie wohl bauen, aber nicht mit einem Antrieb versehen.

Im Maßstab von lebenden Zellen oder darunter herrschen denkbar ungünstige Bedingungen für eine gezielte Fortbewegung. Luft und Wasser sind für Vehikel in einer solchen Nanowelt zäh wie Sirup, und die brownsche Bewegung macht es ihnen fast unmöglich, Kurs zu halten. Unter diesen Bedingungen wären Motoren, wie sie Autos oder Haartrockner antreiben, ziemlich nutzlos – abgesehen davon, dass man sie in so kleinen Abmessungen wohl gar nicht bauen könnte.

Die Natur kennt dagegen viele Beispiele für Nanomotoren. Dazu brauchen Sie nur eine lebende Zelle zu betrachten. Sie nutzt Nanomaschinen, um ihre Gestalt zu ändern, bei der Teilung die Chromosomen auseinanderzuziehen, Proteine zusammenzubauen, Nahrung aufzunehmen, chemische Stoffe zu transportieren und so weiter. All diese Motoren - einschließlich derjenigen für die Muskelkontraktion oder die korkenzieherähnliche Bewegung der Geißeln von Bakterien - beruhen auf demselben Prinzip: Sie wandeln chemische Energie, die normalerweise als Adenosintriphosphat (ATP) gespeichert ist, in mechanische Energie um...

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben