Nanolaser

Die stetigen Fortschritte der Halbleitertechnik in den letzten Jahrzehnten haben Transistoren aus Silicium und damit die aus ihnen aufgebauten elektronischen Schaltkreise unablässig kleiner werden lassen. Weniger bekannt ist hingegen die gleichermaßen revolutionäre Miniaturisierung von Halbleiterlasern in jener Zeit. Die Abmessungen dieser Lichtquellen ließen sich in manchen Raumrichtungen auf einige Nanometer (millionstel Millimeter) reduzieren, also auf einen Bruchteil der Wellenlänge des von ihnen emittierten Lichts. Bei solchen Dimensionen der neuesten Geräte – weniger als ein Hundertstel der Dicke eines menschlichen Haares – werden die besonderen Effekte der Quantenphysik wirksam. Durch geschicktes Ausnutzen dieser Quantenphänomene kann man die grundlegenden Eigenschaften derartiger Laser beeinflussen und sie noch effizienter und schneller machen.

Solchen Nanolasern, wie die winzigen Strahlungsquellen genannt werden, stehen vielfältige Einsatzmöglichkeiten offen – beispielsweise in der Glasfaserkommunikation, in künftigen optischen Computern, wo Lichtquanten anstelle von Ladungen den Transport, die Verarbeitung und die Speicherung von Information übernehmen würden, und möglicherweise auch im medizinischen Bereich, wo sie zur Früherkennung von Krankheiten eingesetzt werden könnten.

Stimulierte Emission

Wenngleich Nanolaser zu den modernsten Entwicklungen der Optik gehören, funktionieren sie doch nach demselben Prinzip wie der allererste Festkörperlaser, den Theodore H. Maiman 1960 in den Hughes Research Laboratories in Malibu (Kalifornien) aus einem Rubin-Einkristall entwickelt hatte: Ein spezielles lichtverstärkendes Medium befindet sich in einem Resonator, dessen Enden aus zwei parallelen Spiegeln gebildet werden. Durch die Energiezufuhr in Form von Strom oder Lichtblitzen, das sogenannte Pumpen, werden einige Elektronen im Material in einen höheren Energiezustand versetzt. Weil dieser jedoch – im Gegensatz zum Grundzustand – nicht stabil ist, fallen die Elektronen nach einer gewissen Zeit wieder zurück auf das ursprüngliche tiefere Niveau, wobei sie die Energiedifferenz in Form von Lichtquanten – Photonen – abgeben. Falls eines dieser Photonen genau parallel zur Resonatorachse emittiert wurde, kann es beliebig oft zwischen den Spiegeln hin- und herreflektiert werden; dabei veranlaßt es auch andere angeregte Elektronen (also solche in dem höheren Energiezustand), auf das tiefere Niveau zurückzufallen und ebenfalls Photonen derselben Energie und derselben Ausbreitungsrichtung auszusenden, wodurch sich deren Anzahl im Resonator kaskadenartig erhöht. Diese Kettenreaktion durch stimulierte Emission gab der Lichtquelle ihren Namen: Das Kunstwort Laser setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von light amplification by stimulated emission of radiation, Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung, zusammen. Im Resonator bildet sich nun eine stehende Welle aus Photonen aus, die alle exakt dieselbe Energie und Wellenlänge haben und genau parallel zur Resonatorachse hin- und herlaufen. Durch einen der beiden Spiegel, der teilweise durchlässig ist, kann das Licht als eng gebündelter Strahl aus dem Gerät austreten. Nur ein Teil der im Resonator entstehenden Photonen läßt sich tatsächlich im Laserstrahl nutzen – mitunter nur eines von 10000. Das liegt daran, daß Photonen nicht nur durch stimulierte Emission, sondern auch spontan abgestrahlt werden können. Diese Lichtquanten werden in eine beliebige Raumrichtung emittiert, und ihre Wellenlängen sind in der Regel nicht identisch; sie tragen deshalb nicht zu dem Laserprozeß bei und heizen überdies die Resonatorwände auf, wenn sie letztlich von ihnen absorbiert werden. Wegen dieser Energieverluste muß die Pumpleistung einen bestimmten Mindestwert übersteigen, damit pro Zeiteinheit genügend viele Elektronen angeregt werden, um eine stimulierte Emission anzustoßen und zu erhalten. In ähnlicher Weise muß auch einem Kessel voll Wasser eine gewisse Mindestenergie zugeführt werden, um die Wärmeverluste durch Leitung und Abstrahlung ausgleichen und das Wasser zum Kochen bringen zu können. Solange beim Laser die Schwellenleistung nicht überschritten wird, kommt die sich selbst erhaltende Kettenreaktion nicht in Gang, die für seinen Betrieb unabdingbar ist. Deswegen benötigen Halbleiterlaser im Vergleich zu den genügsamen Silicium-Transistoren recht hohe Betriebsströme. Könnte man ihre Energieverluste reduzieren, wären diese optischen Bauteile für viele Anwendungen konkurrenzfähig zu den herkömmlichen elektronischen Komponenten, beispielsweise in optischen Computern. Darum hat jüngst der sogenannte schwellenlose Betrieb von Halbleiterlasern, den Yoshihisa Yamamoto von den NTT-Laboratorien in Kanagawa (Japan) und der Stanford-Universiät (Kalifornien) sowie Takeshi Kobayashi von der Universität Osaka (Japan) vorschlugen, großes Aufsehen erregt. Dabei würden nämlich alle Photonen, auch die spontan emittierten, für den Laserprozeß genutzt. Theoretisch genügte dann die kleinste Leistungsmenge für den Betrieb, so als würde man in einem speziellen Kessel das Wasser durch ein einziges Streichholz zum Kochen bringen. Zwei Voraussetzungen müßten erfüllt sein, um diese Idee in die Praxis umsetzen zu können: Die Zahl der möglichen Moden – der longitudinalen Schwingungszustände – im Laserresonator muß sehr klein sein (im Idealfall gleich 1), und möglichst alle im Resonator erzeugten Photonen müssen darin verbleiben. Über die Art, wie dieser Betriebsmodus am besten zu erreichen wäre, sind die Forscher noch uneins. Konsens besteht lediglich darüber, daß die Abmessungen des Lasers extrem klein sein müssen – etwa so groß wie die Wellenlänge des Lichts, das sie emittieren –, um Quantenphänomene dafür nutzen zu können.

Nutzen von Quanteneffekten

Die Grundlagen für diese Entwicklung wurden bereits Ende der siebziger Jahre gelegt, als Kenichi Iga und seine Kollegen vom Tokioter Technologie-Institut einen völlig neuen Typ von Halbleiterlaser vorstellten. Wegen ihrer geringen Abmessungen allgemein Mikrolaser genannt, sind diese Bauteile eng verwandt mit den herkömmlichen Halbleiterlaserdioden, wie sie zum Beispiel in CD-Spielern verwendet werden. (In Halbleiterlasern fließt der elektrische Strom wie in gewöhnlichen Dioden nur in einer Richtung.)

Zwischen beiden Typen gibt es allerdings wesentliche Unterschiede. Laserdioden sind kleine waagrecht liegende Quader, die von größeren Wafern abgespalten oder abgeschnitten wurden, und die das Licht in Längsrichtung des Quaders – das heißt parallel zu der Substratoberfläche – aus diesen Schnittflächen aussenden. Mikrolaser sind hingegen vielfach kleinere, schichtförmig aufgebaute und aus dem Material herausgeätzte vertikale Zylinder, die das Licht von ihrem oberen Ende emittieren, also senkrecht zu der Substratoberfläche (“Mikrolaser” von Jack L. Jewell, James P. Harbinson und Axel Scherer, Spektrum der Wissenschaft, Januar 1992, Seite 76). Der Strahl eines Mikrolasers ist nahezu kreisrund, während derjenige einer herkömmlichen Laserdiode elliptischen Querschnitt hat. Des weiteren können Mikrolaser in großer Anzahl und rasterförmiger Anordnung auf einem Wafer zusammen hergestellt und in einem Arbeitsschritt getestet werden, wie es auch bei integrierten Schaltkreisen üblich ist. Laserdioden muß man hingegen im allgemeinen einzeln prüfen.

Der vielleicht bedeutendste Unterschied ist jedoch, daß Mikrolaser Quanteneffekte sowohl der Elektronen wie der Photonen nutzen. Das lichtverstärkende Medium in diesen Miniatur-Lichtquellen besteht aus einer einzigen Halbleiterschicht, die nur wenige Atomlagen dick ist. In einer solchen Schicht können Elektronen nur bestimmte diskrete – quantisierte – Energiezustände annehmen, die durch eine verbotene Zone, die Bandlücke des Halbleiters, getrennt sind. Umgibt man diese Schicht mit einem anderen halbleitenden Material, so erhält man eine sogenannte Quantenmulde, in der man Elektronen einfangen und sie zwingen kann, über die Bandlücke zu springen, um ein Photon der gewünschten Energie auszusenden.

Damit in dieser extrem dünnen Schicht überhaupt eine nennenswerte Lichtverstärkung stattfindet, müssen die Photonen sie sehr häufig durchqueren, die Resonatorspiegel also eine hohe Güte aufweisen. Dazu nutzen die Physiker den Effekt, daß Licht an der Grenzfläche von Materialien mit unterschiedlichen Brechungsindizes teilweise reflektiert wird. Die Spiegel der Mikrolaser baut man in der Regel alternierend aus dünnen Schichten aus Gallium- und Aluminiumarsenid auf. Beträgt die Schichtdicke genau ein Viertel der Lichtwellenlänge, verstärken sich die Reflexionen an jeder der Grenzflächen. Für die genannte Materialkombination genügen ein Dutzend Schichtpaare, um 99 Prozent des Lichts zu reflektieren – das ist bereits mehr, als ein gewöhnlicher Badezimmerspiegel zu leisten vermag.

Mikrolaser sind bereits in der Informationsübertragung mit Glasfaserkabeln im Einsatz; weitere Anwendungen werden erprobt. Forscher suchen inzwischen die winzigen Strukturen der Mikrolaser weiter zu verbessern. Durch Oxidieren einzelner der Halbleiterschichten vermochte man jüngst die Raumdichte sowohl der angeregten Elektronen in der Quantenmulde als auch der sie durchdringenden Photonen zu erhöhen und so den Wirkungsgrad auf mehr als 50 Prozent zu steigern. Das bedeutet, daß mehr als die Hälfte der Pumpenergie in nutzbares Licht umgewandelt wird. Diese Ausbeute ist weit höher als die der bisherigen Halbleiterlaserdioden, die gewöhnlich nicht einmal 30 Prozent erreichen.

Weiterentwicklungen der Mikrolaser haben eine neue Generation von Bauteilen entstehen lassen, die das Quantenverhalten der Elektronen nahezu perfekt nutzen. Während Quantenmulden die Bewegungen der Elektronen auf eine Fläche, also auf zwei Dimensionen einschränken, vermochte man mittlerweile auch lineare Quantendrähte und sogar Quantenpunkte herzustellen, die sie auf eine beziehungsweise auf null Dimensionen einengen (“Quantenpunktlaser” von Dieter Bimberg, Marius Grundmann und Nikolai N. Ledentsov, Spektrum der Wissenschaft, November 1996, Seite 64). Forscher der Bell-Laboratorien haben zudem viele Quantenmulden aneinandergereiht. In einem solchen Quanten-Kaskaden-Laser gibt das Elektron seine Anregungsenergie nicht auf einmal ab, sondern in zahlreichen Stufen. Bildhaft gesprochen springt es nicht in einem einzigen Satz die große Bandlücke hinunter, sondern in vielen Hopsern, wie in einer Kaskade von kleinen Wasserfällen, wobei es jedesmal ein Photon aussendet. Dadurch vergrößert sich die Zahl der an der Kettenreaktion teilnehmenden Lichtquanten.

Eine interessante Eigenschaft dieser neuen Laser ist, daß die Wellenlänge der Photonen nun nicht mehr von der vom Material vorgegebenen elektronischen Bandlücke bestimmt wird, sondern durch geeignete Wahl der Breite der Quantenmulden gezielt eingestellt werden kann.

Auf ähnliche Weise läßt sich auch das Quantenverhalten der Photonen nutzen und untersuchen. Dazu mußten die Bauteile allerdings so stark miniaturisiert werden, daß ihre Abmessungen zum Teil kleiner sind als die Wellenlänge des emittierten Lichts. Die Photonen können dann nur noch bestimmte diskrete Zustände annehmen und sind wie die Elektronen in den Quantenmulden ebenfalls quantisiert.

In großen Laserresonatoren werden verschiedene Moden angeregt; wie bei einer Gitarrensaite, die nach dem Anschlagen außer ihrem Grundton auch viele Obertöne hervorbringt, gibt es in ihnen eine Grundschwingung und zahlreiche Oberwellen. Verkürzt man die Gitarrensaite kontinuierlich, erhöht sich bekanntlich die Frequenz des Grundtons, und die Anzahl der Obertöne nimmt ab, bis schließlich eine Grenze erreicht wird, die durch Art und Dicke des Saitenmaterials bestimmt ist.

Analog haben Physiker Laserresonatoren verkleinert, um die Anzahl der Moden, also der möglichen Zustände der Photonen, einzuschränken. Die physikalische Grenze für eine solche Miniaturisierung ist die halbe Wellenlänge des emittierten Lichts. Für noch kleinere Werte können die Photonen nicht mehr hin- und herreflektiert werden, und es vermag sich keine stehende Welle mehr auszubilden. Bei exakt der halben Wellenlänge haben die Photonen nur einen möglichen Zustand. Jedes erzeugte Photon würde somit zu diesem Grundmode beitragen und die stehende Lichtwelle verstärken. Kein einziges Photon ginge verloren, der Laser würde ohne Schwelle funktionieren.

Mit meinen Kollegen an den Sandia-Nationallaboratorien in Albuquerque (New Mexico) habe ich diese quantisierten Photonenzustände bereits vor mehr als zehn Jahren experimentell beobachten können. Indem wir die Endflächen der Resonatoren von Mikrolasern immer näher zusammen brachten, konnten wir die Anzahl der Oberschwingungen drastisch reduzieren. Wir bestätigten, daß diese optischen Moden im Einklang mit der Theorie nur bei Wellenlängen auftreten, deren ganzzahlige Vielfache dem doppelten Abstand der Spiegel entsprechen, und daß der Idealfall bei einer Resonatorlänge von einer halben Wellenlänge erreicht sein sollte. Doch diese Mini-Lichtquellen ließen sich noch nicht schwellenlos betreiben. Selbst die kleinsten von ihnen, die zu Recht schon Nanolaser genannt werden können, weisen immer noch etwa hundert Photonenzustände auf; dies ist zwar ein enormer Fortschritt gegenüber den mehreren zehntausend Moden in herkömmlichen Laserdioden, doch noch weit entfernt von den Bedingungen, die für einen schwellenlosen Betrieb erforderlich sind.

Scheiben und Ringe als Laserresonatoren

Um diesem Ideal näherzukommen, haben Forscher begonnen, andere Resonatorformen zu untersuchen. Ein Beispiel ist der Mikroscheiben-Laser, den das Team um Richart E. Slusher in den Bell-Laboratorien in Murray Hill (New Jersey) entwickelt hat. Mit modernen Verfahren, wie sie auch zur Herstellung von Computerchips benutzt werden, vermochte die Forschergruppe aus dem Halbleitermaterial eine Scheibe von wenigen Mikrometern Durchmesser und nur 100 Nanometern Dicke herauszuätzen. Diese extrem flache Struktur ist lediglich über einen winzigen Sockel mit dem Substrat verbunden, so daß sie aussieht wie ein Bistro-Tisch (Bild 1).

Weil das Halbleitermaterial und die umgebende Luft sehr unterschiedliche Brechungsindizes haben, kann das in der Scheibe erzeugte Licht nicht aus ihr herausdringen, sondern wird an der äußeren Begrenzungsfläche unter einem flachen Winkel reflektiert und so in einer dünnen Schicht an der Peripherie der Scheibe herumgeführt. Dieser Effekt ist vergleichbar mit dem der Schallwellen in einer sogenannten Flüstergalerie, den Lord Rayleigh (1842 bis 1919) vor mehr als einem Jahrhundert als erster beschrieb. Der britische Physiker erklärte das Phänomen, daß man eine Unterhaltung in einem zwei Meter breiten, kreisförmigen Umgang unter der Kuppel der Londoner St.-Pauls-Kathedrale auf der gegenüberliegenden Seite hören kann, durch eine Verstärkung der Schallwellen, die im flachen Winkel von den Wänden reflektiert werden (“Flüstergalerien” von Jearl Walker, Spektrum der Wissenschaft, Dezember 1978, Seite 79).

Die geringen Abmessungen der Scheibe erlauben den Photonen nur wenige Schwingungszustände, darunter den gewünschten optischen Grundmode, während die Totalreflexion die Photonenverluste minimiert und somit den Verstärkungseffekt durch stimulierte Emission optimiert. Die Folge ist ein äußerst hoher Wirkungsgrad mit einer niedrigen Schwelle: Benötigt wird ein Betriebsstrom von lediglich etwa 100 Mikroampere.

Eine Variante dieses Lasertyps ist der Mikroring-Laser. Dieser besteht im wesentlichen aus einem extrem dünnen und zu einem Ring geschlossenen Lichtleiter. Seng-Tiong Ho und seine Mitarbeiter an der Northwestern University in Evanston (Illinois) ätzten mittels Elektronenstrahllithographie eine solche Halbleiterstruktur mit 4,5 Mikrometer Durchmesser und einem rechteckigen Querschnitt von 200 auf 400 Nanometer. Um die Strahlqualität zu verbessern, umgaben sie den Mikroring mit einer U-förmigen Glasstruktur, welche die Photonen entlang der beiden Schenkel in zwei parallelen Strahlen herausführt (Bild 2).

Mit diesem neuartigen Lasertyp ließ sich untersuchen, wie Größe und Form des Resonators das Quantenverhalten der emittierten Photonen beeinflussen und das Betriebsverhalten des Lasers verändern. Jüngst hat man diese Technologie weiter vorangetrieben und den ringförmigen Lichtleiter auf ein Volumen von 0,2 Kubikmikrometer geschrumpft. Bei dieser Größe erlaubt der Resonator nur noch weniger als zehn Photonenzustände, was der Bedingung für den schwellenlosen Betrieb bereits sehr nahe kommt.

Die bisher besprochenen Nanolaser beschränken zwar die Zahl der möglichen quantenmechanischen Zustände der Photonen, nicht jedoch die Anzahl der Photonen selbst. Wenn letztere reduziert würde, wären ebenfalls dramatische Änderungen des Verhaltens von Licht zu erwarten. In einer bahnbrechenden Arbeit haben Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge gezeigt, daß einzelne angeregte Bariumatome in einen Laserresonator eingebracht werden können, wobei jedes Atom dann ein nutzbares Photon aussendet. Dieser höchst effiziente Laser funktioniert selbst noch mit lediglich elf Photonen, die zwischen den Spiegeln hin- und herreflektiert werden. Physiker sind dabei, das quantenoptische Verhalten und das Anwendungspotential solcher Nanolaser zu erforschen.

Photonengitter

Eine gänzlich anderer Ansatz zum Aufbau von Nanolasern ist, periodische Strukturen aus unterschiedlichen Materialien herzustellen. Bei geeigneter Wahl von Materialien und Abständen wird das Licht vielfach reflektiert und mithin in der periodischen Struktur eingeschlossen. Dieses Konzept wurde zuerst bei der Herstellung der Vielschichtspiegel für Mikrolaser angewandt, welche die Ausbreitung des Lichts in nur einer Raumrichtung erlauben. Eli Yablonovitch, nun an der Universität von Kalifornien in Los Angeles, und Forscher am Ames-Laboratorium des US-Energieministeriums an der Staats-Universität von Iowa haben das Prinzip ausgeweitet, indem sie zwei- und dreidimensionale photonische Gitter vorschlugen.

Dieses Prinzip beruht auf einem Effekt, den William Henry Bragg (1862 bis 1942) und sein Sohn William Lawrence (1890 bis 1971) beobachtet hatten. Die beiden britischen Physiker hatten seit 1913 untersucht, wie Röntgenstrahlen an Kristallgittern gebeugt werden und damit die Röntgenstrukturanalyse begründet (wofür sie 1915 gemeinsam den Physik-Nobelpreis erhielten). Die von ihnen gefundene Beugungsbedingung verknüpft drei Größen miteinander: die Wellenlänge der Röntgenstrahlen, den Gitterabstand der Atome im Kristall und den Einfallswinkel des Strahls auf das Gitter.

Forscher wie Thomas F. Krauss und Richard M. de La Rue von der Universität Glasgow (Schottland) haben experimentell gezeigt, daß diese Bedingung auch für sichtbares Licht gilt, wenn es auf ein Gitter fällt, das aus zwei unterschiedlichen Materialien in alternierender Schichtanordnung besteht. Durch Auswahl von Materialien mit sehr unterschiedlichen Brechungsindizes und geeignete Festlegung der Dicken der periodischen Schichten läßt sich der Bereich der reflektierten Wellenlängen so steuern und ausweiten, daß gleichsam eine photonische Bandlücke entsteht, die dem verbotenen Gebiet für Elektronen in Halbleitern vergleichbar ist.

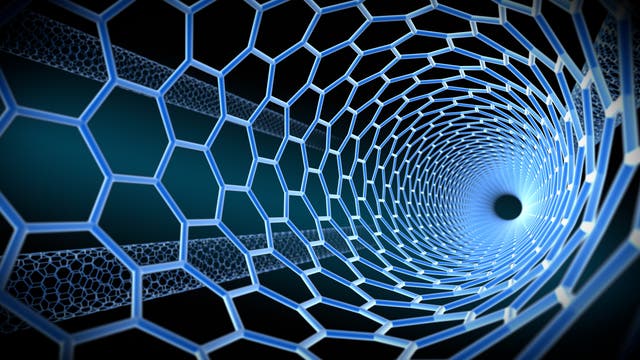

In den Sandia-Nationallaboratorien haben Joel Wendt, Allen Vawter und ich solche Strukturen hergestellt, indem wir ein hexagonales Gitter aus Galliumarsenid-Säulen fertigten (Kasten Seite 78). Diesen Aufbau hatten John D. Joannopoulos und seine Kollegen am MIT entwickelt. Aus den bekannten Brechungsindizes von Galliumarsenid und Luft berechneten wir die erforderlichen Abstände der Säulen, um infrarotes Licht in diesem zweidimensionalen Gitter einfangen zu können.

Das gelang uns zwar, doch vermochten wir unsere Struktur bisher nicht als Laserresonator zu betreiben. Dies könnte beispielsweise geschehen, indem man eine der Säulen durch Zufuhr von Pumpenergie zur Emission von Licht anregt, welches dann durch die vielfache Reflexion an den umgebenden Säulen gespiegelt und dadurch in der Struktur gefangengehalten würde. Das Gitter würde physikalisch wie die beiden parallelen Endspiegel eines herkömmlichen Laserresonators wirken.

Die umgekehrte Ausführung, in der die Säulen aus Luft bestehen und das umgebende Material aus Silicium, wurde von einer Gruppe am MIT gefertigt. In die brückenartige Struktur, 470 Nanometer breit und 200 Nanometer dick, sind in einer Einzelreihe winzige Löcher hineingeätzt. Wiederum durch die unterschiedlichen Brechungsindizes von Luft und Halbleitermaterial wird das Licht in der Struktur gehalten.

Die MIT-Wissenschaftler Joannopoulos, Pierre R. Villeneuve, Shanhui Fan und andere bestimmten mit Hilfe von Rechnersimulationen den genauen Abstand der Löcher, um infrarotes Licht in dieser eindimensionalen Struktur einschließen zu können. Des weiteren bauten sie absichtlich eine Fehlstelle ein, indem sie den Abstand zwischen zwei benachbarten Löchern etwa in der Mitte der Struktur etwas vergrößerten. Das Volumen von 0,05 Kubikmikrometern, das diese Unregelmäßigkeit umfaßt, stellt nun im Prinzip einen Laserresonator dar, dem ein optischer Grundmode zugeordnet ist; die benachbarten Löcher wirken als Spiegel. Die MIT-Gruppe hat die Struktur inzwischen verbessert, indem sie sie auf einem Glasuntergrund aufgebaut hat; auch die Rechnersimulationen wurden durch experimentelle Ergebnisse erhärtet.

Erste Versuche gibt es auch mit dreidimensionalen photonischen Gittern. Diese sind freilich schwer herzustellen, weil Mikrofabrikationstechniken wie die Elektronenstrahllithographie hauptsächlich für das flächige Strukturieren von Chips geeignet sind. Dennoch lohnt sich dieser Ansatz, denn dreidimensionale photonische Gitter würden dem Idealfall für den schwellenlosen Laser am nächsten kommen, weil sie das Licht in allen Raumrichtungen einschließen könnten.

Der Durchbruch zu optischen Computern?

Außer ihrem hohen Wirkungsgrad versprechen schwellenlose Laser auch sehr kurze Schaltzeiten, weil so wenig Energie zu ihrem Betrieb erforderlich ist. Es gibt bereits Prototypen, die 20 Milliarden Mal in der Sekunde an- und ausgeschaltet werden können.

Solch phantastischen Schaltfrequenzen hätten große Bedeutung für die optische Nachrichtenübertragung. Im selben Maße, in dem diese Bauteile noch kleiner, schneller und effizienter werden, können sich weitere Anwendungsbereiche erschließen. Aufgrund der Fortschritte in der Fabrikation von Strukturen im Nanometerbereich sind schwellenlos betriebene Laser in den Bereich des Möglichen gerückt. Als Komponenten für das Übertragen, Speichern und Verarbeiten von Information bieten sie ein breites Anwendungspotential – beispielsweise für die Entwicklung optischer Computer. Pikanterweise haben gerade die Fortschritte in der Miniaturisierung von Silicium-Transistoren auch wesentliche Verbesserungen in der Fertigung von Halbleiterlasern ermöglicht, die eines Tages die elektronischen Transistoren als Bauteile von Computern ablösen könnten.

Literaturhinweise

Physics and Device Applications of Optical Microcavities. Von H. Yokoyama in: Science, Band 256, Seiten 66 bis 70, 3. April 1992.

Optics of Nanostructures. Spezialheft von Physics Today, Band 46, Heft 6, Juni 1993.

Surface-Emitting Lasers. Von Paul L. Gourley, Kevin Lear und Richard Schneider jr. in: IEEE Spectrum, Band 31, Heft 8, Seiten 31 bis 37, August 1994.

Microstructured Semiconductor Lasers for High-Speed Information Processing. Von Paul L. Gourley in: Nature, Band 371, Seiten 571 bis 577, 13. Oktober 1994.

Photonic Crystals: Molding the Flow of Light. Von John D. Joannopoulos, Robert D. Meade und Joshua N. Winn. Princeton University Press, 1995.

Microcavities and Photonic Bandgaps: Physics and Applications. Herausgegeben von John Rarity und Claude Weisbuch. Kluwert Academic Publishers, 1996.

Selbstordnende Quantenpunkte. Von M. Grundmann und D. Bimberg in: Physikalische Blätter, Band 53, Heft 6, Seiten 517 bis 522, Juni 1997.

Aus: Spektrum der Wissenschaft 5 / 1998, Seite 74

© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben