Vielteilchensysteme: Simulierte Quantenwelten

Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts immer größere Leitungsnetze entstanden, um Wechselstrom über Hunderte von Kilometern in die entlegensten Winkel Amerikas und Europas zu transportieren, standen Ingenieure und Investoren vor einem gewaltigen Problem. Niemand konnte vorhersagen, wie sich so große Netzwerke verhalten würden. So könnten Überspannungen, etwa bei Kurzschlüssen oder anderen ungünstigen Bedingungen, die Leitungen oder ganze Fabrikanlagen zerstören. Zwar konnten die Wissenschaftler ein Stromnetzwerk im Prinzip mathematisch beschreiben. Doch die komplizierten Differenzialgleichungen von Hand zu lösen, war in den meisten Fällen praktisch unmöglich. Das vergrößerte das technische und finanzielle Risiko weitläufiger Stromnetzwerke erheblich.

In ihrer Not kamen die Ingenieure auf eine pfiffige Idee. Wenn sie schon nicht in der Lage waren, das Verhalten der komplizierten Stromnetzwerke zu berechnen, dann sollten sie es zumindest simulieren können. In der Praxis bedeutete das, elektrische Bauteile herzustellen, die zusammen ähnliche Eigenschaften aufwiesen wie hunderte Kilometer lange Überlandleitungen. Zugleich mussten sie aber in ein Labor passen. Einen solchen Simulator entwickelte Vannevar Bush um 1930 am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge und nannte ihn Netzwerkanalysator. Dessen Benutzer konnte das Verhalten eines großen elektrischen Netzwerks im Labor ohne Risiko nachstellen und damit in gewisser Weise die mathematischen Gleichungen lösen, die es beschrieben. Der Simulator war also eigentlich ein Rechner, ein Computer – wenn auch kein digitaler, der Informationen als Abfolge von Nullen und Einsen abspeichert und verarbeitet, sondern ein analoger.

Noch bis Anfang der 1960er Jahre verwendeten viele Elektrizitätswerke diese Netzwerkanalysatoren. Dann verdrängten die neuen Digitalcomputer sie allmählich. Was immer die Simulatoren taten, digitale Rechner konnten es besser und schneller. Die Ära der Analogcomputer schien beendet.

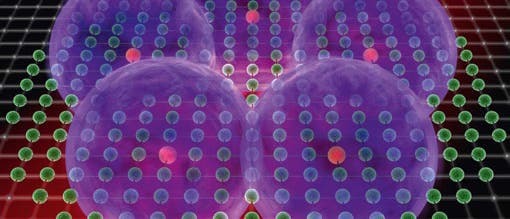

Seit einigen Jahren jedoch erfahren Simulatoren ein unerwartetes Comeback – allerdings in völlig anderer Form. So leistungsfähig Digitalrechner auch geworden sind, es gibt immer noch Fragestellungen, an denen sie sich die Zähne ausbeißen. ...

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben