Atmung: Wie die Lunge Luft holt

Wir könnten nur mühsam nach Luft ringen, gäbe die Lunge keine Stoffe ab, die den Kollaps der Lungenbläschen verhindern. Wie sie das macht, versuchen Forscher mit trickreichen optischen Methoden und live an einzelnen Zellen zu ergründen.

Wie lassen sich 300 Millionen durch ein Röhrensystem verbundene Luftballone so aufblasen, dass alle gleichmäßig gedehnt werden? Einer recht ähnlichen Aufgabe sehen sich unsere Lungen beim Einatmen gegenüber. Luftröhre, Bronchien und ihre immer feineren Verzweigungen sind praktisch bloße Verbindungsröhren. Sie münden letztlich in winzige elastische Bläschen, die frische, sauerstoffreiche Luft ansaugen, wenn sie gedehnt werden. Luft und Blut treffen dort auf einer Gesamtfläche von etwa der Größe einer Vier-Zimmer-Wohnung zusammen – getrennt nur durch hauchdünnes Gewebe, so dick wie etwa ein Fünfzigstel eines Blatt Papiers. So kann Sauerstoff leicht ins Blut diffundieren und umgekehrt Kohlendioxid in die auszuatmende Luft.

Zu Stande kommt die enorme Fläche durch die große Zahl von Lungenbläschen oder "Alveolen", wie die ballonartigen Endstücke der Atemwege fachsprachlich heißen. Ihre ständig befeuchtete Wandung ist elastisch genug, um mehr als 20000-mal am Tag gedehnt zu werden, hat aber die Neigung zu kollabieren. Dem liegt ein physikalisches Prinzip zu Grunde, das jeder vom Seifenblasenpusten kennt. Bläst man eines der schillernden Gebilde auf, ohne es vom Strohhalm zu lösen, dann schnurrt es zusammen, sobald man das Mundstück freigibt. Schuld daran ist die so genannte Oberflächenspannung an der Grenzschicht zwischen Gasen und Flüssigkeiten.

Die Lunge wirkt dem fatalen Prozess mit speziellen "seifenartigen" Stoffen entgegen: Diese vermindern die Oberflächenspannung und ermöglichen dadurch ein gleichmäßiges Belüften der Alveolen. Eine fein abgestimmte Produktion und Abgabe der "Dehnhilfe" ist lebenswichtig; Fehlfunktionen können zu Lungenversagen führen. Verständlicherweise möchten Wissenschaftler deshalb möglichst genau wissen, wie die Lunge "sich schmiert". Noch immer klaffen hier große Lücken. Mit trickreichen optischen Methoden können wir jedoch seit kurzem an einzelnen Lungenzellen live beobachten, wie sie den lebenswichtigen Stoff abgeben. Wir versprechen uns davon Einblicke in die allgemeinen Mechanismen, über die auch andere Zellen ihre Sekrete abgeben. Nebenbei aber erhoffen wir uns auch neue Ansätze für eine wirksamere Therapie gegen verschiedene Formen des so genannten Atemnot-Syndroms. Denn unser Verfahren ließe sich zu einem Testsystem für potenzielle Medikamente ausbauen.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand die Ansicht, die Lunge verdanke ihre mechanischen Eigenschaften hauptsächlich einem Netzwerk von elastischen Fasern: Wie Gummibänder sollten sie beim Einatmen gedehnt werden, um beim Ausatmen dann passiv zusammenzuschnurren. Dies entspricht der Alltagserfahrung, dass Luftholen Muskelkraft kostet; denn dazu muss der Brustkorb gedehnt und/oder das Zwerchfell gesenkt werden. Das Ausatmen geschieht dagegen, solange man ruht, fast von allein. Ins Wanken kam das reine "Gummiband-Konzept" schon im Jahre 1929 durch ein ebenso einfaches wie kluges Experiment. Der Schweizer Arzt Kurt von Neergaard experimentierte damals mit explantierten Lungen eingeschläferter Hunde. Verblüfft stellte er fest, dass sich normale, noch lufthaltige Lungen schwerer auf ein bestimmtes Volumen "aufblasen" lassen als wassergefüllte. Da die Wasserfüllung sich nicht direkt auf die elastischen Fasern im Lungengewebe auswirken sollte, musste sie einen anderen Widerstand aufgehoben haben, der in dem normal lufthaltigen Organ ein Einatmen erschwerte. Von Neergaard vermutete ihn in der Oberflächenspannung an der Grenze zwischen der Atemluft und dem Feuchtigkeitsfilm in den Lungenbläschen. Tatsächlich schienen seine experimentellen Daten gut mit dem theoretisch nötigen zusätzlichen Druck in den Lungen übereinzustimmen, den er probeweise mit dem Wert für die Oberflächenspannung von Blutserum berechnete.

Man würde annehmen, das grundlegend neue Konzept einer Oberflächenspannung in der Lunge hätte sogleich die Atmungsphysiologen in aller Welt beflügelt. Doch wie allzu oft war eine Sprachgrenze auch eine wissenschaftliche: Der Artikel, in Deutsch verfasst, verstaubte jahrzehntelang in den Regalen diverser Bibliotheken.

Erst in den frühen fünfziger Jahren wurde der Faden wieder aufgegriffen, als der Amerikaner E. J. Radford an der Harvard University in Boston ähnliche Experimente durchführte. Inzwischen war der feinere Aufbau der Lungen besser bekannt, was manche Korrekturen erforderte. Radfords Extrapolationen nach musste die tatsächliche innere Oberfläche zehnmal größer sein als bisher gedacht. Anders ausgedrückt: Die tatsächliche Oberflächenspannung in der Lunge konnte nur ein Zehntel der von Serum betragen. Zu postulieren war deshalb für das Organ mindestens eine oberflächenaktive Substanz, englisch surface active agent, fachsprachlich kurz Surfactant genannt. Sie sollte sich als Film über die feuchte Innenseite der Lungenbläschen legen und die Spannung verringern.

Das Weitere war dann nur mehr eine Frage der Zeit: 1956 wies der Amerikaner John Clements am Heeres-Chemie-Zentrum in Maryland nach, dass Extrakte aus der Lunge tatsächlich die Oberflächenspannung reduzieren und Alveolen vor dem Kollaps bewahren. Das Lungen-Surfactant entpuppte sich als ein ganzer Cocktail von Stoffen. Seine chemischen Komponenten sind heute weitgehend erforscht. Hauptbestandteil bilden zwei Phospholipide: eine Lecithin-Variante sowie Phosphatidyl-glycerol. Diese fettartigen Moleküle mit ihrem wasserliebenden Kopf eignen sich besonders gut, die Oberflächenspannung zu reduzieren. Daneben enthält der Cocktail spezielle Proteine und Kohlenhydrate.

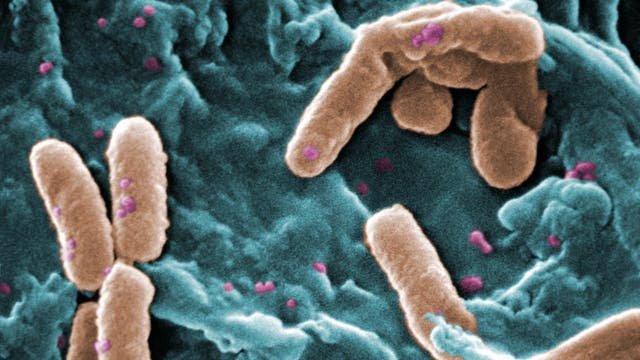

Die Mixtur entstammte, wie das Mikroskop verriet, speziellen Zellen (Fotos rechts). Sie machen nur einen Bruchteil der Bläschenwandung aus, sind jedoch nach heutiger Erkenntnis die aktiven Steuerelemente – und das nicht nur für die Produktion und Abgabe von Surfactant. Aus den feinen Blutgefäßen, die alle Lungenbläschen umspinnen, sickern ständig gelöste Salze und Wasser in den Hohlraum ein. Ein Mensch würde quasi ertrinken, wenn die Spezialzellen nicht fortwährend die überschüssige Flüssigkeit wieder abpumpten. Zurück bleiben darf lediglich ein hauchdünner Flüssigkeitsfilm: die so genannte Hypophase. Was die Zellen an Surfactant abgeben, tritt zunächst in diesen Film über und lagert sich ihm dann von selbst wie eine Haut auf, an der eigentlichen Grenze zur Luft. Bei der Abgabe selbst ist präzise Steuerung gefragt: Ein zu wenig an Surfactant kann den Kollaps, ein Zuviel das Überdehnen der Lungenbläschen nach sich ziehen.

Bereits im Jahr 1958 hatten Mary Ellen Avery und Jere Mead an der Harvard University in Boston (Massachusetts) nachgewiesen, dass Frühgeborene, die an Atemnot verstarben, in ihrer Lunge kein oder zu wenig Surfactant enthielten. Damit war die unmittelbare Ursache des so genannten Neugeborenen-Atemnot-Syndroms geklärt. Nichts beflügelt ein Forschungsgebiet mehr als seine unmittelbare Bedeutung für den Menschen – aus diesem Grund ist die Spezialzelle der Lungenbläschen seither ein begehrtes Studienobjekt für Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, darunter auch von uns. Wir interessieren uns beispielsweise im Detail dafür, wie das in der Zelle gespeicherte Surfactant-Material austritt. Als makromolekulares Aggregat kann es die Außenmembran der Zelle nicht ohne weiteres durchdringen und wird deshalb auf biologisch bewährte Weise ausgeschleust: verpackt in kleine Behälter (Vesikel), deren Hülle schließlich punktuell so mit der äußeren Membran verschmilzt, dass eine Pore nach außen entsteht. Auf dem gleichen Wege – fachsprachlich Exocytose genannt – geben beispielsweise Nervenzellen geregelt ihre Signalstoffe ab, und Drüsenzellen ihre Hormone. Bestimmte Gifte – darunter das Toxin des Tetanus-Erregers oder der Schwarzen Witwe – lassen den Prozess entgleisen und führen deshalb zu schweren Problemen.

Doch zurück zu den uns interessierenden Speicher- und Transportbläschen für Surfactant. Es liegt darin nicht etwa als durchgerührte Suppe vor, sondern vielmehr hoch geordnet als eine Art Zwiebel aus mehreren Phospolipid-Schichten. Elektronenmikroskopiker haben diesen relativ großen Gebilden deshalb den Namen Lamellenkörperchen gegeben. Nach dem Ausschleusen kann das Material eine gitterartige Struktur annehmen, die an leere gestapelte Bierkisten erinnert. Wie das geschieht und wozu ist allerdings immer noch nicht genau geklärt.

Seufzen erleichtert das Atmen

Von den vielen Schritten bis zur Abgabe in die Lungenbläschen ist die Exozytose zwar nur der letzte, aber doch der entscheidende: Eine stets angepasste Ausfuhr ist allein schon deshalb notwendig, weil die Spezialzelle das Material auch wieder reimportiert und neuerlich verwendet. Dieses rege Recycling kompliziert die Sache für uns Forscher, sagt doch die aktuelle Menge an freiem Surfactant in der gesamten Lunge nichts darüber aus, wie viel jeweils exportiert wird. Unter anderem deshalb versuchten Wissenschaftler in den siebziger Jahren, die Spezialzellen in Kulturschalen zu untersuchen. Es gelang ihnen, sie aus dem Lungengewebe von Tieren (meist Ratten) herauszulösen und in einem Nährmedium mehrere Tage am Leben zu erhalten. Noch heute arbeiten Fachleute vorwiegend mit solchen "Primärkulturen", um den Export von Surfactant zu erforschen. Bei der herkömmlichen Messmethode wird dem Nährmedium ein Lipid zugesetzt, das mit dem Wasserstoff-Isotop Tritium radioaktiv markiert ist. Die Zellen nehmen das Fettmolekül auf und bauen es in ihr Surfactant ein. Was sich dann an Radioaktivität in frischer Nährlösung wiederfindet, ist ein Maß für die abgegebene Menge an Surfactant.

Auf dieser Methode fußten etwa zwei Jahrzehnte lang viele grundlegende Untersuchungen zur Frage, welche biologischen Faktoren den Export fördern oder hemmen. Den wohl eindrucksvollsten Effekt entdeckten Hubert Wirtz und Leland Dobbs an der Universität von San Francisco im Jahr 1990: Eine einzige Dehnung der Zellen – das entspricht einem tiefen Atemzug – kann schon die freigesetzte Menge an Surfactant erheblich steigern. Möglicherweise dienen gelegentliche tiefe Seufzer, die jeder Mensch reflektorisch ausführt, allein diesem Zweck.

Bei den meisten anderen fördernden Faktoren ist die Bedeutung weniger klar. Am ehesten leuchtet noch ein, dass auch ein Adrenalin-Stoß wirkt: Das Stresshormon aus dem Mark der Nebenniere soll in alarmierenden Situationen wohl das Atmen erleichtern. Offen bleibt hingegen bisher, warum die kultivierten Spezialzellen ausgerechnet am stärksten auf zugeführtes Adenosintriphosphat (ATP) ansprechen. Die energiereiche Substanz ist ein Bestandteil aller Zellen. Sobald Entzündungen, Gifte oder andere Einflüsse Zellen im Körper schädigen oder zerstören, dürfte zwangsläufig ATP austreten. Es könnte somit bei ganz verschiedenartigen Erkrankungen die Lungenfunktion fördern. Weniger plausibel ist die Spekulation, Zellen im gesunden Körper setzten die Substanz gezielt als Botenstoff ein, um den Export von Surfactant zu steigern.

Live im Leuchtbad

Die pauschalen Messungen an Zellkulturen sind leider ein zu grobes Instrument, wenn man wie wir die Abgabe von Surfactant im Detail verfolgen möchte: an einzelnen Zellen, besser noch an einzelnen Lamellenkörperchen. Vor allem interessierte uns das Timing beim eigentlichen Austritt des Materials. Verfügte die Zelle noch über Regelmöglichkeiten, nachdem ein Transportbehälter an der Zellmembran angedockt und eine "Fusionspore" gebildet hat? Ist zu diesem Zeitpunkt der Entleerungsvorgang noch zu stoppen?

Um buchstäblich Licht in das Dunkel zu bringen, brauchten wir geeignete Fluoreszenz-Farbstoffe. Normalerweise gelingt es nur selten, die Zellstruktur, die man damit sichtbar machen will, wirklich gezielt hervorzuheben. Uns aber kam eine Besonderheit der lamellären Körperchen entgegen: Sie sind relativ groß und enthalten offenbar ein saures Milieu. Letzteres belegte ein von uns gewählter Farbstoff, der sich generell in sauren Zellbereichen anreichert. Fachleuten ist er als Lyso Tracker Green bekannt, kurz: LTG. Unsere Zellen erhielten ihn vorübergehend als "Badezusatz". Tatsächlich leuchteten die Lamellenkörperchen dann grün – und überraschenderweise nur sie. Vermutlich waren die Dinger mit mehr als einem tausendstel Millimeter Durchmesser einfach so voluminös und konnten so große Mengen des Farbstoffs aufnehmen, dass sie alle übrigen "sauren" Strukturen in der Zelle um ein Vielfaches "überstrahlten". Ein Glücksfall für uns. Geisterhaft grün schimmern die Körperchen ausschließlich vor ihrer Fusion mit der äußeren Zellmembran. Danach diffundiert der Farbstoff nach draußen, und die Fluoreszenz verschwindet vor Ort. Ihr lokales Erlöschen ermöglicht uns, die Fusion messtechnisch zu erfassen.

Den komplementären Weg beschritten wir mit einem anderen Fluoreszenz-Farbstoff, FM 1-43. Die Substanz leuchtet hell, sobald sie sich an Lipide anlagert, kann aber Zellmembranen nicht durchdringen. Daher gelangt der Farbstoff nur über eine offene Pore von außen in die Körperchen, also erst nach der Fusion. Dort lagert er sich sofort in die Surfactant-Schichten ein, wo er nun intensiv orangegelb fluoresziert (Fotos auf Seite 50 oben). Dies liefert uns nicht nur ein zweites Zeitsignal für eine erfolgte Fusion; wir können so auch das fettartige Material direkt bei seinem anschließenden Austritt verfolgen.

Bei einem gewöhnlichen Mikroskop erscheinen alle erfassten Objekte quasi wie in eine Bildebene gepresst. Um ein räumlich besseres Bild einer Spezialzelle in Aktion zu erhalten, verwenden wir deshalb ein so genanntes konfokales Mikroskop. Es erlaubt, die Zelle in viele virtuelle Scheibchen zu zerlegen, analog einer computertomographischen Untersuchung beim Menschen; jedes Scheibchen zeigt die fluoreszenz-markierten Strukturen einer definierten Ebene unverdeckt von anderen. Zudem können unsere beiden Färbemethoden simultan angewendet werden.

Was passierte nun, als wir eine Spezialzelle mit ATP reizten? In einem Zeitraum von rund zehn Minuten verloren einige Lamellenkörperchen ihre grüne Fluoreszenz und leuchteten jetzt orangegelb (Fotos unten). Das entsprach freilich keineswegs unserer herkömmlichen Vorstellung eines Ausschüttens. Denn das abzusondernde – orangegelbe – Material saß ja noch immer an derselben Stelle: in seinem Behälter. Wie kommt es dann nach draußen? Löst sich das Material auf und diffundiert langsam durch die Fusionspore hinaus, oder bleibt es als Klumpen zuerst liegen, um anschließend aktiv ausgestoßen zu werden? Bestimmte erst ein Schritt nach der Fusion, etwa eine spätere Expansion der Pore, die Geschwindigkeit, mit der Surfactant frei wird? Letzteres wäre medizinisch interessant. Denn dann könnte man die Fusionspore selbst pharmakologisch zu manipulieren versuchen, um beispielsweise bei Atemnot die Freisetzung von Surfactant anzukurbeln.

Wir verglichen daraufhin unsere Verfahren mit der herkömmlichen Tritium-Markierung und konnten so nicht nur die Zeit vom Reiz bis zum Entstehen einer Pore messen, sondern auch bis zum wirklichen Ausschütten von Surfactant. Erste Poren bildeten sich demnach frühestens nach zehn Sekunden, manche sogar erst nach mehreren Minuten. Immer aber hinkte die eigentliche Abgabe des Materials zeitlich um ein Vielfaches nach. Unser nahe liegender Verdacht war, dass eine frisch entstandene Pore zu eng ist und sich nur langsam erweitert. Allerdings durften wir noch nicht gleich die Pore allein für den Verzug verantwortlich machen: Immerhin hätten auch molekulare Wechselwirkungen zwischen den Bestandteilen des Surfactant und seiner unmittelbaren Umgebung den Austritt aus der Zelle erschweren können.

Elektronenmikroskopische Aufnahmen von Fusionsporen in den Spezialzellen der Lunge gibt es zwar seit den späten sechziger Jahren, sie sind aber leider – technisch bedingt – nur Schnappschüsse von nicht mehr lebenden Zellen. Über das dynamische Geschehen in einer einzigen lebenden Zelle lassen sie daher nur beschränkte Aussagen zu. Solchen Aufnahmen zufolge waren die Poren jedenfalls weit enger als die lamellären Körperchen dick. Und das hieß, dass Surfactant womöglich erst durch eine Gestaltänderung – vom Knödel zur Makkaroni sozusagen – nach draußen gelangen könnte.

Für weitergehende Studien an der lebenden Zelle, diesmal mit einem anderen Verfahren als der Fluoreszenz, suchten wir die Zusammenarbeit mit Hans Oberleithner an der Universität Münster, der sich seit Jahren mit der Anwendung der so genannten Rasterkraftmikroskopie für diese Zwecke beschäftigt (siehe seinen Artikel in Spektrum der Wissenschaft 4/1996, S. 76). Dieses Verfahren löst Oberflächenstrukturen mit unglaublicher Präzision auf und ist unter bestimmten Voraussetzungen optischen Methode überlegen. Ein winziger Stift an einem biegsamen Bügel tastet die Oberfläche zeilenweise ab, wobei er infolge atomarer Wechselwirkungen mit den Oberflächenmolekülen immer einen konstanten minimalen Abstand dazu einhält. Das Ganze ist grob vergleichbar mit einem Tonabnehmer eines Schallplattenspielers, der die Rillen der altmodischen schwarzen Scheiben abtastet. Im Falle des Rasterkraftmikroskops erstellt dann ein Computer aus dem Auf und Ab des Bügels ein Reliefbild. Auf diesem Wege ist es sogar möglich, die Dynamik der Oberflächenstrukturen von lebenden Zellen "online" zu verfolgen.

Tatsächlich erschienen große relativ stabile Löcher auf unseren Zellen, wenn wir sie mit ATP behandelten. Diese mutmaßlichen Poren entstanden zunächst als Delle auf der Oberfläche. Die Phase kurz danach zeitlich aufzulösen bleibt noch eine Herausforderung. Gegenwärtig erlaubt die Technik erst etwa ein Bild pro Minute. Während dieser Spanne könnte aber eine sich ausbildende Fusionspore bereits ihre Form und lichte Weite erheblich verändert haben. Die schließlich entstandenen Öffnungen ließen sich jedoch rasterkraftmikroskopisch erfassen und vermessen. Sie erreichten im Laufe ihrer "Lebenszeit" meist einen Durchmesser zwischen einem fünftel und einem Mikrometer (tausendstel Millimeter). Bei den größten würde somit der Inhalt der Lamellenkörperchen problemlos als Paket durchpassen. So etwas hatte man auf Grund der alten elektronenmikroskopischen Studien an toten, konservierten Zellen nicht erwartet.

Als wir schließlich an die methodischen Grenzen der Rasterkraftmikroskopie stießen, machten wir uns eine weitere Eigenschaft unseres fettliebenden, hauptsächlich orange leuchtenden Farbstoffs zu Nutze: Da FM1-43 auch die Zellmembran färbt, diese allerdings mit grüner Fluoreszenz, konnten wir mit geeigneten Filterkombinationen im konfokalen Mikroskop die Plasmamembran und Surfactant getrennt hervorheben. Dadurch gelang es uns, die Fusionspore als Einschnürung des austretenden Materials genau an der Stelle darzustellen, wo die Plasmamembran ansetzt.

Von Knödeln und Makkaronis

Alle unsere Beobachtungen weisen auf ein mannigfaltiges Geschehen einer zeitlich steuer- und dosierbaren Abgabe hin. So können Fusionsporen lange Zeit sehr eng bleiben, sodass Surfactant gar nicht oder nur in Form dünner Makkaroni durchpasst. Gelegentlich entstehen auch zwei zusammenhängende kugelige Pakete, deren Taille durch die Fusionspore eingeschnürt ist. Wir wissen derzeit nicht, welche Faktoren für die Umwandlung von "Knödel" zu "Makkaroni" – und vielleicht auch umgekehrt – ausschlaggebend sind. Ebenso wenig wissen wir, ob diese Formänderungen beispielsweise rascher einen aktiven Oberflächenfilm entstehen lassen. Nur selten jedenfalls erweitern sich die Fusionsporen so schnell, dass Surfactant in seiner ursprünglichen Form als Knödel die Zellen verlässt.

Nach unseren Erkenntnissen kann somit eine einmal entstandene Fusionspore ein beträchtliches Nadelöhr für den Austritt von Surfactant darstellen – und das über lange Zeit. Jüngst haben wir sogar mit "optischen Pinzetten" eine Art Zangengeburt für Surfactant versucht. In diesen Experimenten, durchgeführt mit dem Institut für Medizinische Physik der Universität Innsbruck, ließen uns die Fusionsporen regelrecht fühlen, welche mechanische Barrieren sie für den Austritt von Surfactant darstellen.

Wie eine solche Pore entsteht und sich erweitert liegt freilich noch immer weitgehend im Dunkeln. Wir wissen inzwischen lediglich, dass ATP beide Prozesse beschleunigt. Aber bis heute ist nicht einmal bekannt, ob die Wand einer frischen Fusionspore aus "Fett" oder "Fleisch" besteht, also von Lipiden oder von Proteinen begrenzt wird. Man weiß jedoch, dass biologische Membranen mit dem inneren "Skelett" der Zelle verbunden sind. Dieses Gerüst wiederum enthält kontraktile Elemente. Vieles spricht inzwischen dafür, dass die Pore in der Zellmembran auf diesem Wege aktiv erweitert oder auch wieder vorübergehend verengt werden kann. Letzteres würde erklären, warum in manchen Zellen teilentleerte Transportbläschen auftreten.

Es mag erstaunen, dass wir Wissenschaftler zu Beginn des 3. Jahrtausends über das, was in der Lunge wirklich passiert, noch so wenig wissen. Doch man darf nie vergessen, dass fast alle unsere Ergebnisse zwar unter genau definierten, aber eben sehr unnatürlichen Bedingungen erzielt wurden. Vieles bleibt zu klären. Wie verhält sich eine Spezialzelle, die im Rhythmus des Atmens immer wieder gedehnt und entdehnt wird? Klaffen bei jedem Einatmen die Fusionsporen auseinander? Wird durch molekulare Kräfte in dem hauchdünnen wässrigen Film, der die Lungenbläschen befeuchtet, Surfactant durch die Fusionsporen auch herausgezogen? Wie verhalten sich die Spezialzellen im Verband mit den "gewöhnlichen" Lungenzellen? Was löst natürlicherweise den Nachschub an Surfactant aus und welche molekularen Schritte sind daran beteiligt? Zahlreiche dieser Fragen werden erst mit Hilfe adäquater experimenteller Modelle zu beantworten sein, oder durch bessere Messmethoden am lebenden Objekt. Zellkulturen an Luft-Flüssigkeits-Grenzschichten, wie wir sie nutzen, bilden nur erste Ansätze. Wir hoffen aber, einmal durch so genanntes Tissue Engineering Lungenbläschen in Gewebekultur nachbauen und daran das Verhalten der Spezialzellen "naturnäher" studieren zu können.

Letztlich sollten diese Erkenntnisse zu einer effizienteren, vielleicht auch kostengünstigeren Therapie verschiedenster Formen des Atemnot-Syndroms führen. Eine Fehlfunktion der Spezialzellen kann als lebensbedrohliche Komplikation bei Blutvergiftungen, Schock und anderen Krankheitszuständen auftreten und ist derzeit nur recht schwer zu behandeln. Ersatz-Surfactant aus Schlachttieren ist rar und somit teuer, als Fremdstoff außerdem nicht unbedenklich. In diesen Fällen könnten geeignete Pharmaka die Fusionsporen öffnen oder auch länger offen halten und auf diese Weise Patienten über eine kritische Phase der Atemnot hinweghelfen. Die ehrgeizigen Pläne, derartige Medikamente zu entwickeln, sind allerdings ohne weitere intensive Grundlagenforschung kaum zu verwirklichen.

Literaturhinweise

Mechanisms of surfactant exocytosis in alveolar type II cells in vitro and in vivo. Von Paul Dietl et al. in: News in Physiological Sciences, Bd. 16, S. 239 (2001).

Dynamics of Surfactant Release in Alveolar Type II Cells. Von T. Haller et al. in: Proceedings of the National Academy of Sciences, Bd. 95, S. 1579 (1998).

Aus: Spektrum der Wissenschaft 11 / 2001, Seite 46

© Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben