Kernteilchen: Das Neutronenrätsel

Zum Glück für das Leben auf der Erde ist die meiste Materie nicht radioaktiv. Das ist keineswegs selbstverständlich, denn das Neutron, zusammen mit dem Proton Baustein fast aller Atomkerne, kann durchaus zerfallen. Gebunden an Protonen ist es zwar stabil. Aber auf sich allein gestellt wandelt es sich durchschnittlich bereits nach zirka einer Viertelstunde in andere Teilchen um. Das Wort »zirka« umschreibt hier eine verstörende Lücke in unserem physikalischen Verständnis. Denn die Physiker sind sich nicht darüber einig, wie groß die mittlere Lebensdauer von freien Neutronen eigentlich exakt ist.

Dabei wäre eine genaue Antwort sehr wichtig für unser Verständnis der Gesetze des Universums. Beim Zerfall des Neutrons handelt es sich um eines der einfachsten Beispiele der so genannten schwachen Wechselwirkung – einer der vier Grundkräfte der Physik. Wollen wir sie gänzlich begreifen, müssen wir die Lebensdauer des Neutrons kennen.

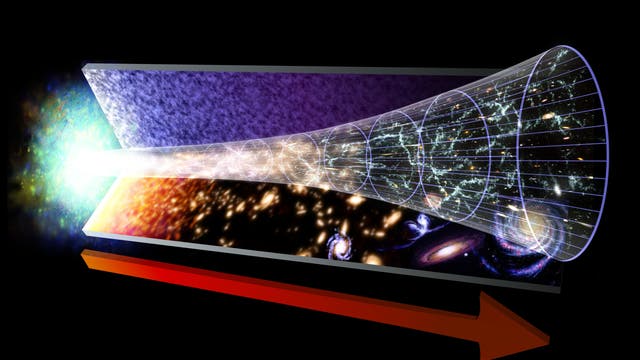

Außerdem wirkte sich dieser Zerfall unmittelbar nach dem Urknall entscheidend darauf aus, wie damals die leichtesten chemischen Elemente entstanden. Gern würden Kosmologen die theoretisch erwarteten Häufigkeiten dieser Stoffe berechnen und mit den Ergebnissen astronomischer Beobachtungen abgleichen. Eine Übereinstimmung würde theoretische Vorstellungen vom Urknall bestätigen, eine Abweichung hingegen auf unbekannte Teilchen oder Phänomene hinweisen. Doch ohne zu wissen, wie stabil freie Neutronen sind, ist dieser Vergleich nicht möglich.

Vor mehr als einem Jahrzehnt haben zwei Forschungsgruppen in Frankreich und den USA unabhängig voneinander versucht, diese Lebensdauer genau zu messen. Einer von uns, Peter Geltenbort, war Mitglied des Teams in Frankreich, der andere, Geoffrey L. Greene, gehörte zu den Wissenschaftlern in den USA. Wir und unsere Kollegen waren perplex, als wir bemerkten, dass unsere Ergebnisse ganz erheblich voneinander abwichen. Manche Theoretiker sahen sofort exotische Physik am Werk: Einige Neutronen könnten sich in bislang unbekannte Teilchen umgewandelt und so beide Experimente unterschiedlich beeinflusst haben. Wir vermuteten zunächst aber banalere Ursachen. Vielleicht hatte eine der Gruppen schlicht einen Fehler gemacht oder die Genauigkeit der Experimente überschätzt. Das US-Team prüfte akribisch seinen Versuchsaufbau. Doch statt die Abweichung zu beseitigen, bestätigte die Analyse das alte Ergebnis. Ganz ähnlich stützten andere Forscher das Resultat der Gruppe in Frankreich. Nun sind wir umso ratloser.

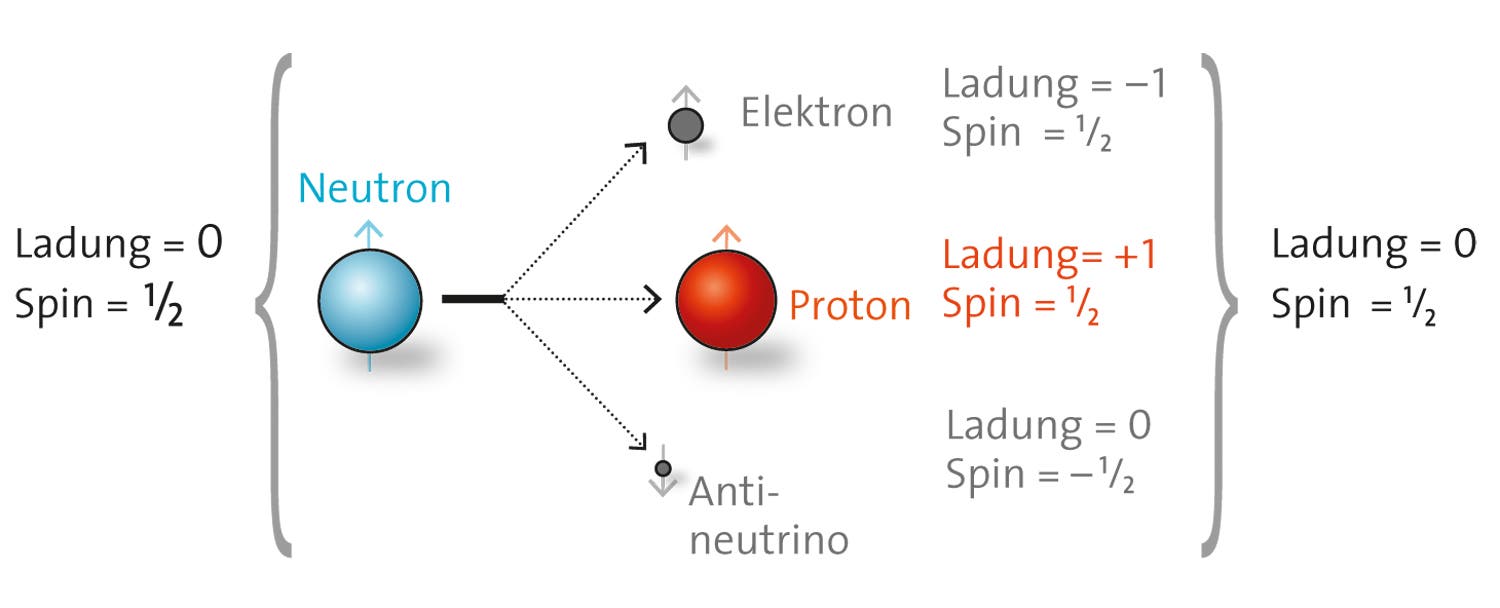

Im Prinzip sollte es gar nicht so schwierig sein, die Lebensdauer des Neutrons zu messen. Die Physik des nuklearen Zerfalls ist gut bekannt, und wir haben ausgeklügelte Verfahren, um diese Prozesse zu untersuchen. Wenn ein Teilchen unter Einhaltung gewisser fundamentaler Regeln – beispielsweise der Erhaltung von Gesamtladung und Spin – prinzipiell in ein oder mehrere leichtere Teilchen zerfallen kann, dann passiert das irgendwann auch. Das gilt ebenso für freie Neutronen, die nicht in Kernen gebunden sind. Beim so genannten Betazerfall entstehen ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino (siehe »Wie das Neutron zerfällt«). Die Summe der Massen der drei Teilchen ist etwas geringer als die des ursprünglichen Neutrons. Ladung, Spin und andere Erhaltungsgrößen stimmen vorher und nachher überein. Die scheinbar fehlende Masse entspricht der Bewegungsenergie der Zerfallsprodukte.

Wir können allerdings nicht vorhersagen, zu welchem Zeitpunkt das bei einem bestimmten Neutron passiert, denn der Betazerfall ist ein Quantenphänomen und läuft rein zufällig ab. Wir können nur angeben, wie lange es im Durchschnitt dauert. Diese mittlere Lebensdauer messen wir, indem wir den Zerfall einer großen Zahl von Teilchen beobachten.

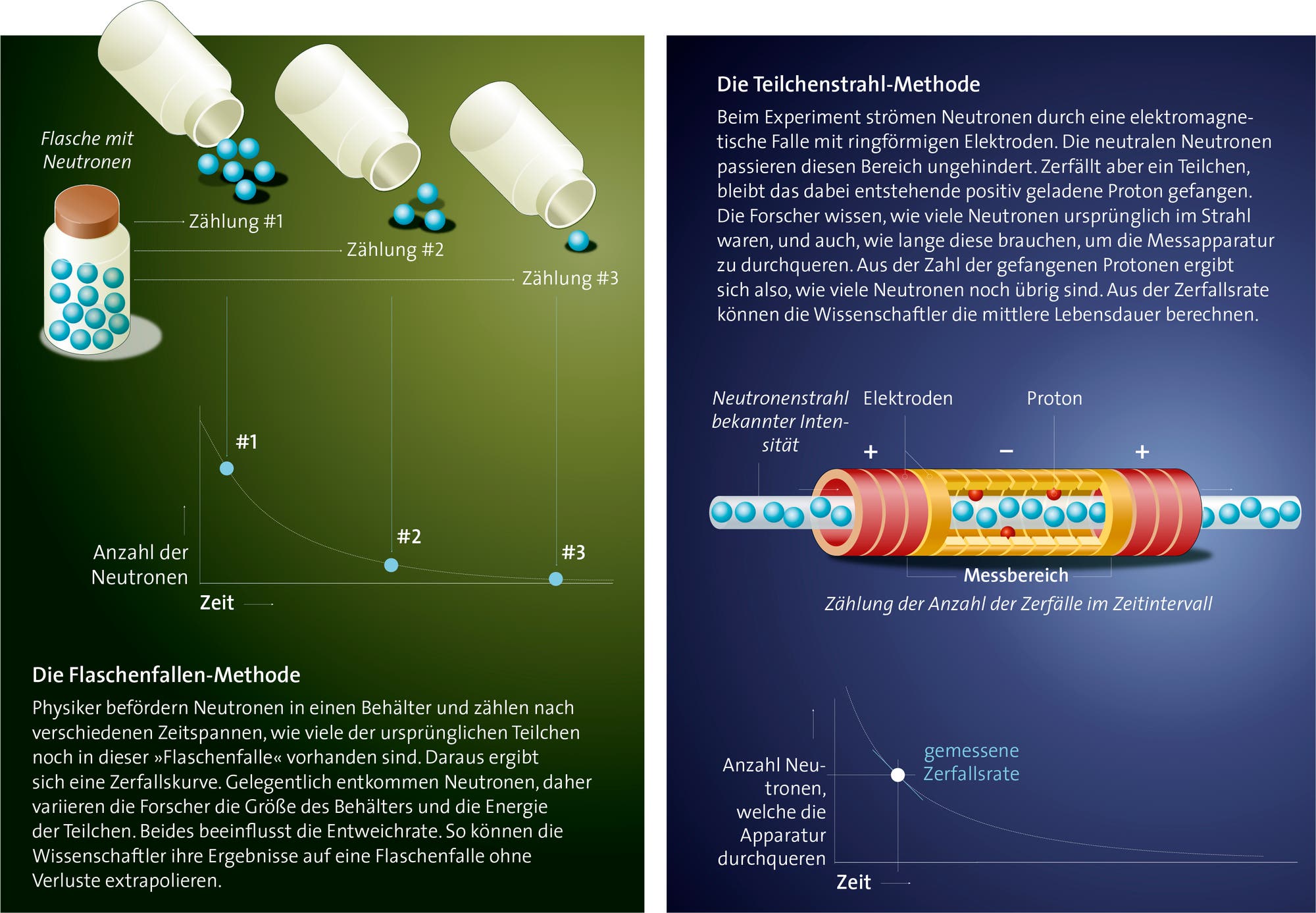

Dafür eignen sich insbesondere zwei Methoden. Bei der einen fangen die Wissenschaftler Neutronen in einem Behälter und zählen, wie viele davon nach einer bestimmten Zeit noch in dieser »Flasche« vorhanden sind. Beim zweiten Verfahren messen die Physiker die Neutronen in einem Teilchenstrahl indirekt, indem sie die beim Zerfall entstehenden Protonen zählen (siehe Kasten »Zwei Methoden, zwei Wahrheiten«).

Ultrakalte Neutronen, abgefüllt in große Flaschen

Eine Flaschenfalle zu bauen, ist eine große technische Herausforderung, denn Neutronen können Materie leicht durchqueren, und die Wände der meisten Gefäße sind für sie kein Hindernis. Das Team in Frankreich folgte der Idee des sowjetischen Physikers Jakow Seldowitsch, der bereits in den 1950er Jahren vorgeschlagen hatte, ultrakalte, sehr langsame Neutronen in Behältern mit extrem glatten Wänden einzufangen. Hier werden die meisten der Teilchen reflektiert und bleiben im Inneren. Dazu darf ihre Geschwindigkeit lediglich einige Meter pro Sekunde betragen – bei Kernzerfällen haben die Teilchen dagegen typischerweise Geschwindigkeiten von 10 000 Kilometern pro Sekunde. Das bislang genaueste Flaschenfallen-Experiment fand am Institut Laue-Langevin im französischen Grenoble statt.

Keine Flaschenfalle ist perfekt, und gelegentlich entkommen Neutronen. Zählen wir diese nun irrigerweise zu den zerfallenen Teilchen, so erhalten wir eine zu kurze Lebensdauer. Wir müssen also unsere Messungen um die Verluste korrigieren. Nur: Wie können wir diese beziffern? Die Menge der entweichenden Neutronen hängt davon ab, wie oft die Teilchen auf die Wand des Behälters prallen. Je langsamer die Neutronen und je größer die Flasche, umso seltener passiert das. Indem wir sowohl die Temperatur als auch die Größe der Flasche variieren, können wir die Ergebnisse auf eine hypothetische Falle ganz ohne Verluste hochrechnen. Eine solche Extrapolation ist immer etwas unsicher, aber wir gehen davon aus, alle Fehler erkannt und berücksichtigt zu haben.

Bei der zweiten Methode, dem Teilchenstrahl, schicken wir am Center for Neutron Research des National Institute of Standards and Technology (NIST) im US-Bundesstaat Maryland einen Strom kalter Neutronen durch ein magnetisches Feld. Neutronen durchqueren es ungehindert; elektrisch geladene Teilchen hingegen bleiben hängen, und diese können wir zählen. So auch die Protonen, die beim Betazerfall entstehen. Das funktioniert sehr zuverlässig – es sind nur geringe Korrekturen nötig, um eventuell übersehene Zerfälle zu berücksichtigen.

Die Lücke zwischen Messfehler und Phänomen

Eine Messung lässt sich nur dann interpretieren und mit anderen vergleichen, wenn man zugleich ihre Genauigkeit abschätzen kann. Für die Unsicherheit jeder Messung gibt es im Allgemeinen zwei Ursachen. Die erste ist der statistische Fehler: Wir untersuchen immer bloß eine begrenzte Anzahl von Teilchen. Je größer die Stichprobe, desto verlässlicher ist das Ergebnis.

Der zweite Grund der Unsicherheit ist sehr viel schwieriger zu beziffern. Der so genannte systematische Fehler entsteht durch Mängel beim Messvorgang selbst. Dabei kann es sich um einfache Probleme handeln, im Alltag etwa die Verwendung einer schlecht geeichten Waage. Die Erschwernisse können aber auch subtilerer Natur sein, wie beispielsweise Auswahleffekte bei Telefonumfragen. Kontaktiert man dabei überwiegend Festnetzanschlüsse und kaum Mobilfunknummern, so erfasst man möglicherweise keinen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung. Solche systematischen Verzerrungen muss man erkennen, bevor man irgendwelche Schlüsse zieht.

Experimentatoren versuchen alles, um die vielen denkbaren systematischen Effekte kleinzuhalten, aber es ist unmöglich, sie völlig auszuschalten. Wir können daher nur versuchen, alle vorstellbaren Quellen zu finden und bestmöglich abzuschätzen, welchen Einfluss sie haben. Dann rechnen wir die systematischen und die statistischen Fehler zusammen und erhalten so die Verlässlichkeit unseres Messergebnisses.

Dabei müssen wir stets befürchten, einen systematischen Fehler zu übersehen, weil wir nicht einmal ahnen, dass es ihn überhaupt gibt. Der einzige Weg, um diese Möglichkeit in den Griff zu bekommen, ist eine vollständig unabhängige Messung mit einer grundlegend anderen Methode. Nur dann können wir davon ausgehen, dass die beiden Resultate nicht durch denselben unbekannten Effekt verfälscht werden. Stimmen zwei solche Messungen daraufhin im Rahmen der angegebenen Unsicherheiten überein, vertrauen wir dem ermittelten Wert. Sind sie jedoch nicht miteinander vereinbar, stehen wir vor einem Problem.

Neun unerklärliche Sekunden Unterschied

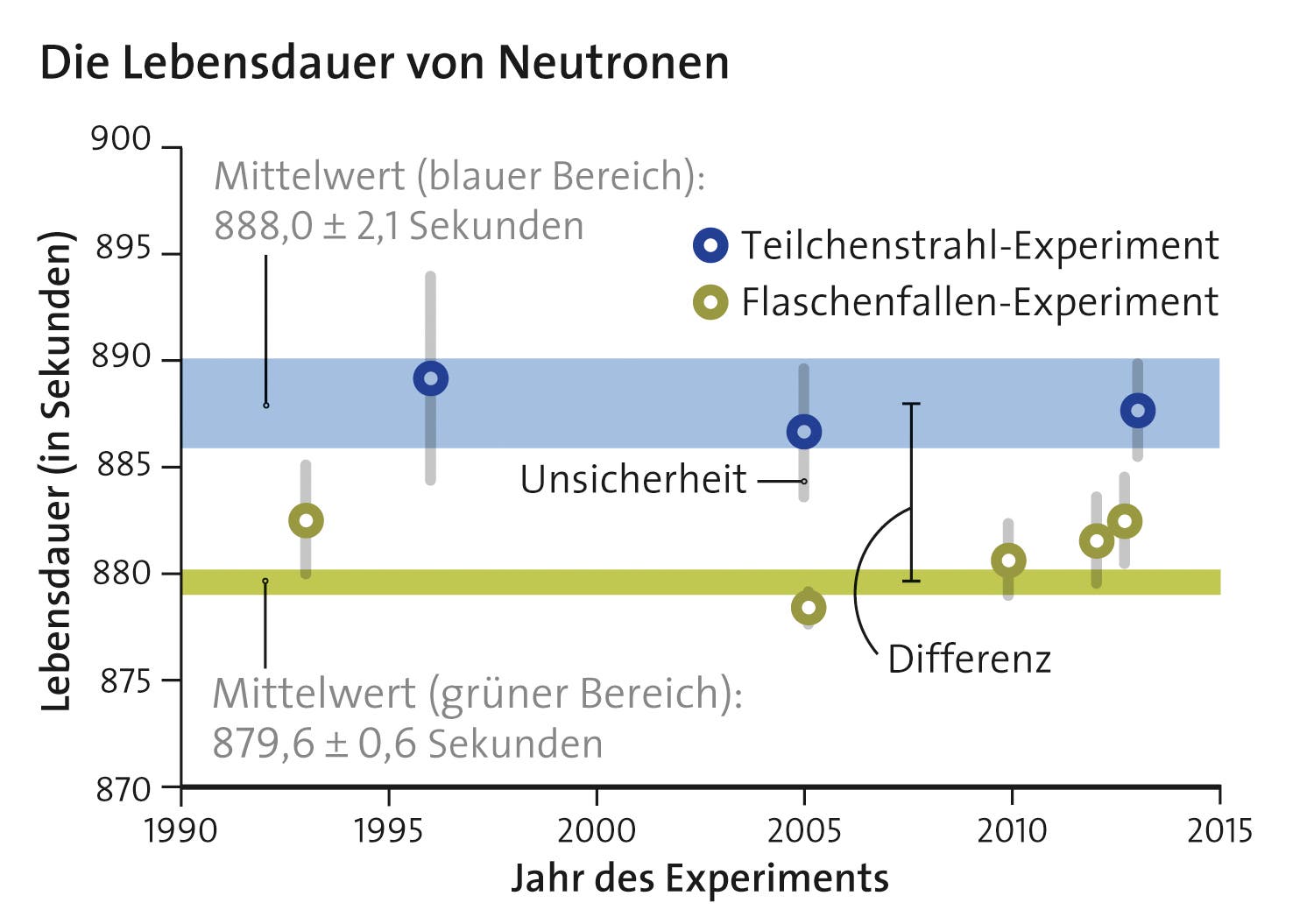

Leider passierte Letzteres bei der Lebensdauer des Neutrons. Bei der Flaschenfalle und dem Teilchenstrahl handelt es sich um zwei grundverschiedene Methoden. Die (Anm. d. Red.: 2016, zum Zeitpunkt des Artikels)aktuellsten Messungen im Strahl am NIST ergaben einen Wert von 887,7 Sekunden für die Lebensdauer des Neutrons. Als statistischen Fehler erhielten wir 1,2 Sekunden, den systematischen schätzten wir auf 1,9 Sekunden. Nach den Gesetzen der Fehlerrechnung ergibt sich daraus eine kombinierte Unsicherheit von 2,2 Sekunden.

Das bedeutet mathematisch, dass die tatsächliche durchschnittliche Lebensdauer des Neutrons mit einer Wahrscheinlichkeit von 68 Prozent innerhalb eines Bereichs von 2,2 Sekunden um die gemessenen 887,7 Sekunden liegt. Das Flaschenfallen-Experiment am Institut Laue-Langevin lieferte dagegen einen Wert von 878,5 Sekunden bei einem statistischen Fehler von 0,7 und einem systematischen Fehler von 0,3 Sekunden. Die gesamte Unsicherheit beträgt hier 0,8 Sekunden.

Die beiden bis dahin genauesten Einzelmessungen der Lebensdauer des Neutrons weichen also um rund neun Sekunden voneinander ab. Eine erhebliche Differenz, die nicht zu den Unsicherheiten der Experimente passt: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99 Prozent sind die Ergebnisse beider Methoden unvereinbar. Wir haben also irgendetwas Wichtiges übersehen.

»Der einzige Weg, möglicherweise übersehene Fehler auszuschließen, ist eine unabhängige Messung mit einer ganz anderen Methode«

Eine aufregende Erklärung wäre ein noch unbekanntes, exotisches physikalisches Phänomen, das sich je nach Versuchsaufbau verschieden auswirkt. Ein Grund für eine solche Vermutung wäre, dass unabhängige Messungen mit dem gleichen grundsätzlichen Aufbau gut miteinander übereinstimmen.

Vielleicht gibt es ja neben dem regulären Betazerfall einen gänzlich neuen Prozess, bei dem Neutronen zwar zerfallen, aber keine Protonen erzeugen. In Flaschenfallen würde dieser Vorgang mit erfasst, weil die übrig gebliebenen Neutronen direkt gezählt werden. Anders bei Teilchenstrahlen: Da hier nur die Protonen registriert werden, erhielte man die etwas größere Lebensdauer für den Betazerfall allein. Es käme also zu einem Messunterschied, wie wir ihn tatsächlich beobachten.

Verschiedene Theoretiker haben sich mit dieser Möglichkeit befasst. Zurab Berezhiani von der Universität L'Aquila in Italien und seine Kollegen schlagen beispielsweise vor, dass freie Neutronen gelegentlich in hypothetische "Spiegelneutronen" zerfallen könnten, die nicht mit gewöhnlicher Materie wechselwirken und daher spurlos verschwinden. Solche Spiegelteilchen könnten sogar bei der Erklärung der rätselhaften Dunklen Materie im Kosmos helfen. Die Idee ist durchaus anregend, aber im Moment rein spekulativ. Bevor die meisten Physiker ein derart radikales Konzept akzeptieren, müssen andere Analysen es untermauern.

Noch halten wir es für sehr viel realistischer, dass wir bei einem der Experimente – oder gar bei beiden – einen systematischen Effekt unterschätzen oder sogar ganz übersehen. Denn diese Möglichkeit besteht bei so komplizierten und empfindlichen Tests immer. Erst wenn wir die Ursache für die Differenz herausfinden, werden wir die Lebensdauer des Neutrons genauer bestimmen können. Damit hätten wir den Schlüssel, um eine ganze Reihe von wichtigen Fragen zum Universum zu beantworten.

Die Stabilität des Neutrons bestimmte das Schicksal der Materie nach dem Urknall

Der Betazerfall ist eines der fundamentalsten Beispiele für die schwache Wechselwirkung, die für radioaktive Zerfälle verantwortlich ist. Sie spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Kernfusion im Inneren der Sonne. Um die Einzelheiten anderer, komplexerer nuklearer Prozesse zu berechnen, müssen wir zunächst verstehen, wie diese Kraft beim einfachen Neutron funktioniert.

Wir benötigen die genaue Lebensdauer des Neutrons außerdem, um die Aussagen der Urknalltheorie über die frühe Entwicklung des Kosmos zu überprüfen. Als das Universum etwa eine Sekunde alt war, bestand es aus einem dichten, heißen Gemisch aus Protonen, Neutronen, Elektronen und anderen Teilchen. Die Temperatur dieses Plasmas lag bei etwa zehn Milliarden Grad – viel zu heiß, als dass sich Atomkerne oder gar Atome hätten bilden können. Erst nach etwa drei Minuten hatte sich das All so weit abgekühlt, dass sich aus Protonen und Neutronen einfache Kerne wie Deuterium bildeten, ein schweres Isotop des Wasserstoffs. Von da an konnten weitere, größere Kerne entstehen: Wenn ein Deuteriumkern ein weiteres Proton einfing oder sich mit einem zweiten Deuteriumkern verband, ergaben sich Heliumisotope; auch kleine Mengen größerer Kerne bildeten sich, bis hin zu Lithium. Alle noch schwereren Elemente traten, so nehmen wir an, erst Millionen Jahre später in Sternen auf.

Den Vorgang der frühen Elemententstehung nennen Kosmologen auch primordiale Nukleosynthese. Wären Neutronen schnell zerfallen, hätte es davon nicht mehr genügend gegeben, als das Universum ausreichend kühl wurde, um zusammengesetzte Kerne zu bilden. Es wären nur noch Protonen übrig gewesen, und die Materie im All würde heute fast ausschließlich aus Wasserstoff bestehen. Wären andererseits Neutronen vergleichsweise stabil, so hätte das zu einem größeren Anteil an Helium geführt – und das wiederum hätte die weitere Nukleosynthese, die Entwicklung der Sterne und das Auftreten schwererer Elemente beeinflusst. Das Zusammenspiel von der Abkühlungsrate des Kosmos mit der Lebensdauer des Neutrons war also entscheidend für die Bildung der Materie.

Durch astronomische Beobachtungen können wir das Verhältnis von Helium zu Wasserstoff im Weltall sowie den Anteil von Deuterium und anderen leichten Elementen bestimmen. Kosmologen würden gern wissen, ob diese Messungen zu den Vorhersagen des Urknallszenarios passen. Letztere hängen aber vom genauen Wert der Lebensdauer des Neutrons ab. Wenn die Daten mit der Theorie übereinstimmen, stärkt das unser Vertrauen in das Standardmodell für die Entstehung und Entwicklung des Kosmos. Weichen sie jedoch voneinander ab, so müssen wir neue, exotische Prozesse oder Teilchen erwägen, etwa eine zusätzliche Art von Neutrinos, die bei der Nukleosynthese eine Rolle gespielt haben.

Wie können wir nun das Rätsel der unterschiedlichen Ergebnisse aus Flaschenfallen- und Teilchenstrahl-Experimenten lösen? Eine Möglichkeit wäre, andere Versuche durchzuführen, die nicht anfällig für dieselben systematischen Fehler sind. Überall auf der Welt arbeiten Forschergruppen daher an alternativen Methoden. Eine Gruppe am J-PARC, einem japanischen Protonenbeschleuniger-Forschungskomplex bei Tokai, entwickelt eine neue Art von Strahlexperimenten, die nicht Protonen, sondern Elektronen zählen.

Verschiedene Gruppen etwa am Sankt Petersburger Institut für Kernphysik, am Los Alamos National Laboratory, an der TU München und am Institut Laue-Langevin arbeiten an Flaschenfallen, die Neutronen nicht mit festen Wänden, sondern mit Magnetfeldern einsperren. Das ist möglich, weil die Teilchen zwar elektrisch neutral sind, aber bestimmte magnetische Eigenschaften besitzen. Der Verlust von Neutronen sollte hier völlig anders ablaufen als bei festen Behältern und somit auch andere systematische Unsicherheiten erzeugen. Wir hoffen sehr, dass all diese verbesserten und neuen Experimente dazu führen, das Rätsel des Neutronenzerfalls zu lösen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.