Extrasolare Planeten: Exoplaneten auf schiefen Bahnen

© Subaru Observatory (Ausschnitt)

© Subaru Observatory (Ausschnitt)

Exoplaneten-System HAT-P-11 | Der extrasolare Planet HAT-P-11 b umläuft seinen Zentralstern auf einer stark gegen Sternäquator geneigten Bahn. Der Neigungswinkel zwischen der Bahnachse und der Rotationsachse des Sterns beträgt 103 Grad.

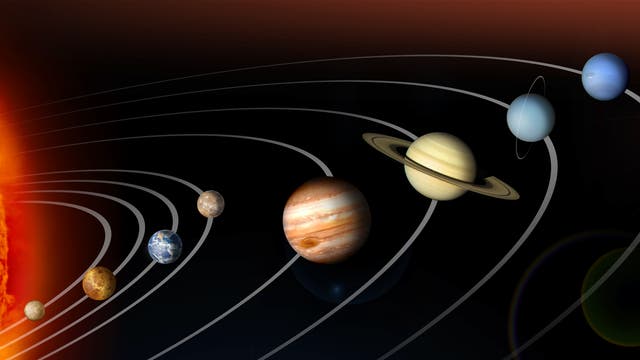

Seit der Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten im Jahr 1995 haben Wissenschaftler mehr als 500 Exoplaneten identifiziert, darunter fast ausschließlich große Gasplaneten. Die meisten dieser extrasolaren Gasriesen umrunden ihr Zentralgestirn in engen Bahnen. Jupiter und die übrigen Gasplaneten des Sonnensystems hingegen ziehen ihre Bahn um die Sonne in einiger Entfernung. Breit akzeptierte Theorien nehmen an, dass die extrasolaren Gasriesen aus ergiebigem Material weit entfernt vom Zentralstern entstanden und erst danach zu ihren gegenwärtigen Positionen wanderten. Verschiedene Migrationsprozesse wurden vorgeschlagen, um die sternnahen Bahnen der Exoplaneten und ihre Bahnneigung gegen den Sternäquator zu erklären.

Migrierende Gasriesen

Wechselwirkungen zwischen zwei Gasriesen während ihrer Entstehung, einschließlich Streuung aufgrund ihres gegenseitigen gravitativen Einflusses, könnten schiefe Planetenbahnen hervorrufen. Auch die langfristige Gravitationswirkung zwischen einem inneren Gasplaneten und einem weiteren Himmelsobjekt wie einem Begleitstern oder einem äußeren Gasriesen vermag im Lauf der Zeit die Umlaufbahn zu verändern und einen inneren Planeten dem Stern im Zentrum noch weiter anzunähern. Dieser Prozess ist als Kozai-Migration bekannt.

Die Neigung der Bahnachse von inneren Exoplaneten auf engen Umlaufbahnen relativ zur Rotationsachse des Zentralsterns hat sich zu einer wichtigen Beobachtungsmessgröße entwickelt. Migrationsmodelle, auf die sich die Theorien der Bahnentwicklung von Planeten stützen, lassen sich mittels der Messungen von Bahnneigungen unterstützen oder auch gänzlich verwerfen. Das japanische Forscherteam konzentrierte seine Beobachtungen mit dem Subaru-Teleskop darauf, die Schiefe der Bahn für zwei extrasolare Systeme, die nachweislich einen Planeten besitzen, zu untersuchen: HAT-P-11 und XO-4. Um die Bahnneigung zu bestimmen, maß die Gruppe den Rossiter-McLaughlin-Effekt (RM-Effekt) der beiden Systeme.

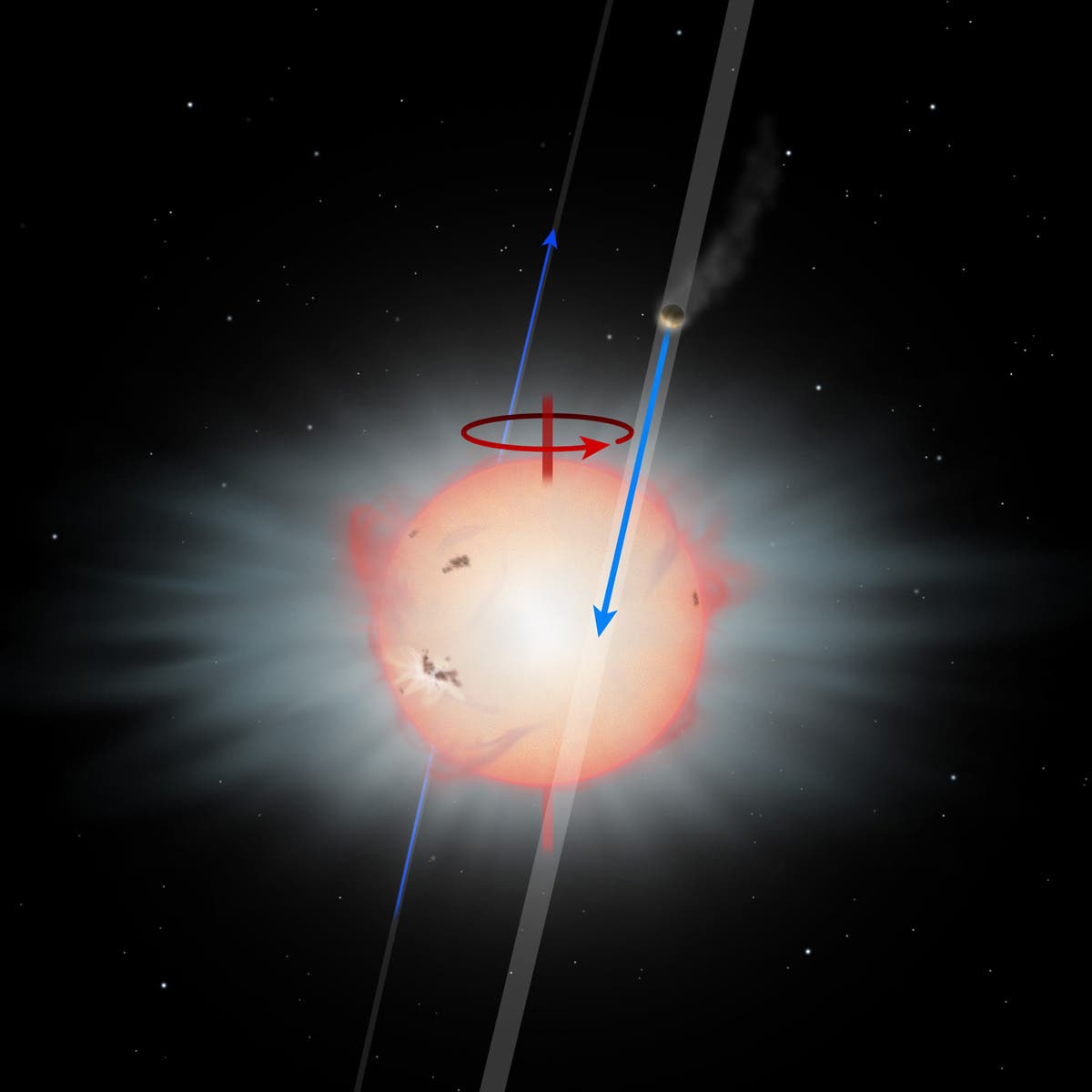

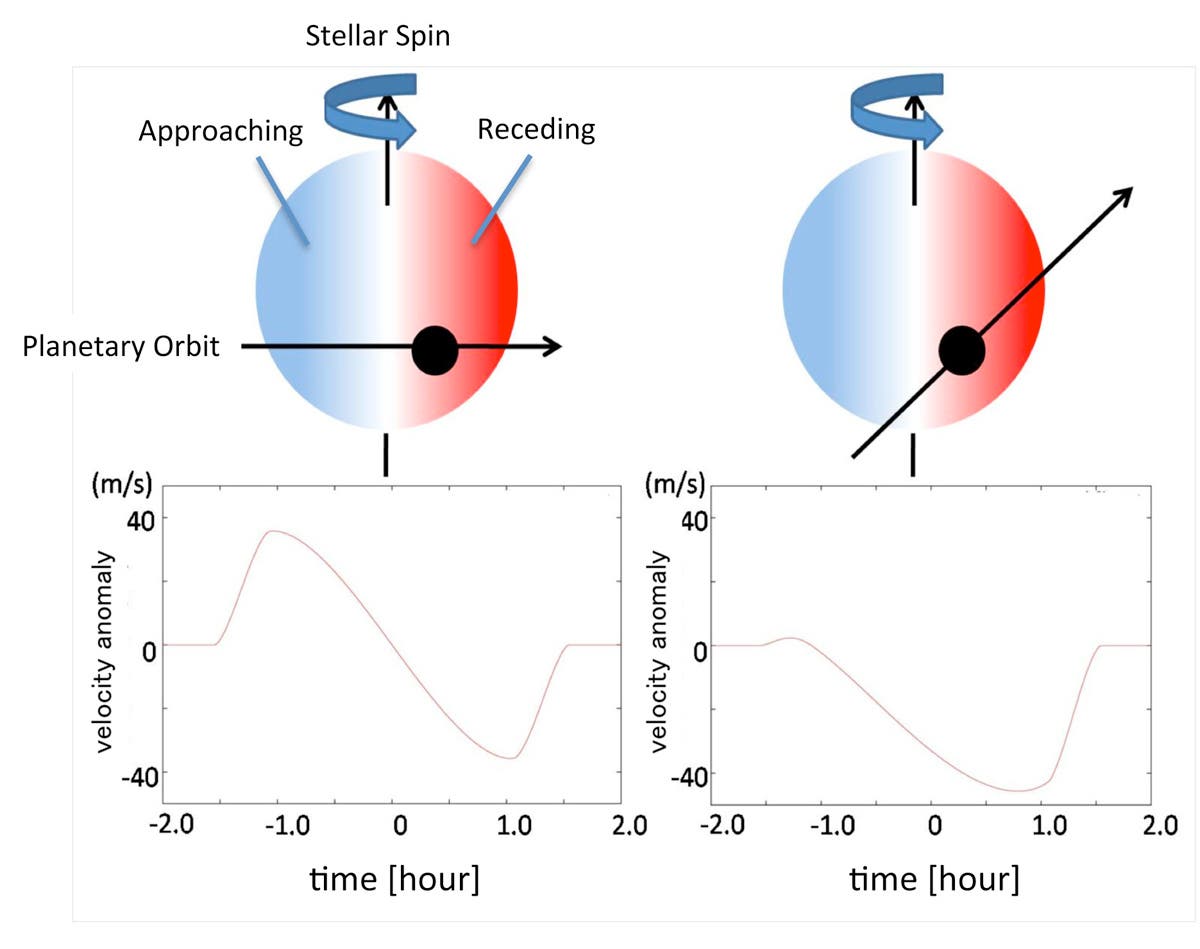

© Subaru Observatory (Ausschnitt)

Der Rossiter-McLaughlin-Effekt | Sobald ein Exoplanet in der Sichtlinie des Beobachters am Zentralgestirn vorbeizieht, tritt der Rossiter-McLaughlin-Effekt auf. Da der Zentralstern um seine Achse rotiert, bewegt sich die eine Seite seiner Oberfläche (blau) auf den Beobachter zu, während die andere Seite (rot) sich vom Beobachter entfernt. Diese Bewegungen erzeugen Blau- und Rotverschiebungen im Spektrum des Sterns. Bei einer Bedeckung des Sterns durch den Planeten verändert sich abwechselnd die Intensität des blau- und rotverschobenen Anteils. Wenn der Planet die sich dem Beobachter nähernde Seite bedeckt, scheint der Stern sich fortzubewegen und die Radialgeschwindigkeit erfährt eine Rotverschiebung. Das Analoge gilt für den umgekehrten Fall. Das hier dargestellte Diagramm zeigt zwei verschiedene Bahnverläufe. Links ist der Rossiter-McLaughlin-Effekt gezeigt für den Fall, dass die Rotationsachse des Sterns und die Bahnachse des Planeten parallel ausgerichtet sind, während in der rechten Skizze Rotations- und Bahnachse einen Winkel von 50 Grad einschließen. Mittels exakter Messungen der Radialgeschwindigkeit während eines Planetendurchgangs lässt sich daher der Winkel zwischen den beiden Achsen abschätzen.

Es ist das erste Mal, dass Forscher den Neigungswinkel für einen kleinen Planeten wie HAT-P-11 b messen konnten. Die Bahnachse dieses Exoplaneten ist zur Rotationsachse des Zentralgestirns um 103 Grad geneigt, sodass der Planet den Stern in retrograder Richtung umläuft. Der Nachweis des RM-Effekts für kleinere Planeten erfordert empfindlichere Detektoren, da das Signal proportional zur Größe des Planeten skaliert ist; je kleiner der vorbeiziehende Planet, desto schwächer ist das Signal. In näherer Zukunft sollen die fortlaufenden Beobachtungen extrasolarer Systeme mit Planeten zu einem besseren Verständnis der Entstehungs- und Migrationsgeschichte der Planetensysteme beitragen.

Rahel Heule

Schreiben Sie uns!

1 Beitrag anzeigen