Krebs-Biomarker: Im Blut geschrieben

Im Jahr 2012 konnte Charles Swanton die schmutzigsten Tricks einer Krebserkrankung nicht länger ignorieren. Er hatte sich gerade mit seinem Team vom britischen Cancer Research Institute in London darangemacht, die DNA einiger verschiedener Nierentumoren zu sequenzieren, und durchaus erwartet, eine ganze Reihe unterschiedlichster Mutationen zu finden. Unvorbereitet waren die Forscher dann aber auf die schier unübersichtliche genetische Vielfalt, die allein schon einzelne Zellen eines einzigen Tumors aufwiesen. Tatsächlich unterschieden sich die Zellen vom oberen, unteren, linken und rechten Rand des entarteten Gewebes genetisch, und gerade mal ein Drittel aller Mutationen traten überall auf. Die Sequenzen der sekundären, in den Körper des Patienten gestreuten und dort angewachsenen Tumoren sahen dann noch einmal anders aus [1].

Mit diesem Ergebnis stand fest: Eine Gewebebiopsie – also die gängige Standard-Prognosemethode für Krebs – ist offenkundig völlig unzureichend; sie dürfte kaum aussagekräftiger sein als eine Bundestagswahlprognose auf Basis von Zufallsbefragungen in einer beliebigen Dorfstraße. Denn die Standardbiopsie verpasst – wenn auch vielleicht nur haarscharf – sämtliche Mutationen in benachbarten Tumorzellen, aber genau die könnten zufällig einen dramatischen Einfluss auf die Überlebenschance eines Patienten haben. Die Biopsie informiert durchaus über die spezifischen Mutationen, die einen Tumor anfällig für zielgerichtete Therapien machen – nur eben notgedrungen umso unzuverlässiger, je dynamischer der Tumor sich verändert. Die Forscher hatten ein schier überwältigendes, unübersichtliches Kuddelmuddel aufgedeckt. "Ehrlich gesagt", räumt Swanton ein, "das deprimiert mich noch immer. Dabei sähe es noch schlimmer aus, wenn wir Assays mit höherer Auflösung gefahren hätten."

Immerhin: Allmählich gelingt es Medizinern, den Krebs immer präziser in den Blick zu bekommen und sogar zu verfolgen, wie er sich in ihren Patienten im Lauf der Zeit entwickelt. Immer wenn eine Krebszelle stirbt und aufplatzt, kehrt sie dabei ihr Inneres nach außen. Dabei werden unter anderem Genomfragmente frei, die als zirkulierende Tumor-DNA (ctDNA) in die Blutbahn gelangen. Der Körper beseitigt mit seiner Putztruppe, den Makrophagen, solche Bruchstücke ehemaliger Zellen im Normalfall rasch. Tumoren werden aber derart groß und wachsen so schnell, dass sie die Reinigungskräfte überfordern.

Deshalb erscheint die Blutprobe als eine Art "Flüssig-Biopsie" immer wertvoller, je ausgereifter und genauer die Techniken zur Sequenzierung minimaler Tumor-DNA-Spuren werden. Das Blut verrät deutlich mehr als früher die konventionelle Methode, dem notgedrungen eingeengten Blick per "Gewebe-Biopsie". Am Ende könnten Serien von Blutproben die Möglichkeiten noch erweitern – etwa um den Erfolg einer Behandlung zu überwachen oder um abschätzen zu können, wann Tumoren Resistenzen zu entwickeln beginnen.

Aber alles hat einen Haken. So variieren die Mengen an ctDNA individuell sehr stark und fallen manchmal – gerade bei kleinen, noch jungen Tumoren – auch unter die Nachweisgrenze. Zudem sind in den bisherigen Studien gerade einmal eine Hand voll Patienten mit den häufigsten Krebsformen untersucht worden. Die Ergebnisse sehen bislang viel versprechend aus. Tiefer gehende Untersuchungen müssen sie aber bestätigen, um sicherzustellen, dass die ctDNA-Analyse ein Krankheitsbild wirklich exakt umreißen kann – und, viel entscheidender, dem Patienten am Ende das Leben rettet oder erleichtert. Ein "bloßes Tumor-Monitoring" reiche nicht aus, verdeutlicht der Onkologe Luis Diaz von der Johns Hopkins University in Baltimore: "Wir stehen vor der Herausforderung, eine praxistaugliche Anwendung zu finden."

Wäre diese Hürde allerdings genommen, erklärt Diaz' Kollege Victor Velculescu, so dürfte die Flüssig-Biopsie allen Klinikärzten bessere und situativ adaptierbare Behandlungsoptionen verschaffen. Nebenbei könnten sogar neue therapeutische Targets auffallen: "Die personalisierte Medizin würde Realität", hofft Velculescu, und "alles von Grund auf anders."

Verzögerte Aktion

Schon 1948 haben Forscher erstmals DNA im Blut nachgewiesen [2], 1977 dann auch direkt im Kreislauf von Krebskranken [3]. Es dauerte aber weitere 17 Jahre, bis bewiesen war, dass diese DNA-Fragmente typische Krebsmutationen aufwiesen – also tatsächlich aus den Tumoren stammten [4, 5].

Zu einer praktischen Anwendung gelangte die zirkulierende DNA zunächst auf einem anderen Gebiet. Der Biochemiker und Pathologe Dennis Lo, der heute an der Chinese University in Hong Kong arbeitet, hatte vermutet, dass nicht nur Tumoren, sondern auch ungeborene Föten zirkulierende DNA ins Blut abgeben. 1997 gelang ihm dann der Nachweis, dass im Blut von Schwangeren mit männlichen Babys Bruchstücke von Y-Chromosomen zu finden sind [6]. Diese Entdeckung erlaubt Ärzten, das Geschlecht eines Babys schon früh in der Schwangerschaft zu bestimmen, ohne den Fötus dabei zu gefährden. Mittlerweile diagnostiziert man ganz ähnlich ohne invasive Tests etwa das Down-Syndrom beim Embryo. Überhaupt ist die pränatale Diagnostik durch solche Verfahren revolutioniert worden.

Aber: "Krebs ist da schon schwerer zu fassen", sagt Nitzan Rosenfeld, ein Genomexperte des Cancer Research UK Cambridge Institute. Das liegt schon daran, dass Tumor-DNA deutlich schwieriger zu erkennen ist als fötale DNA: Die Menge im Blut ist im Normalfall viel geringer und schwankt stark. Zwar kann ein Tumor bei Menschen im stark fortgeschrittenen Stadium ihrer Krankheit zur Hauptquelle aller zirkulierenden DNA werden, viel häufiger aber bringt es die ctDNA auf gerade einmal knapp ein Prozent des Gesamtgehalts, manchmal auch nur auf 0,01 Prozent. Die ersten Generationen der Sequenzierungstechnologie waren schlicht nicht präzise genug, solche geringen Mengen zuverlässig und regelmäßig zu erfassen.

"Wir werden bisher ungelöste onkologische Fragestellungen beantworten können"

In den vergangenen zehn Jahren entwickelten Gentechniker aber immer sensitivere Techniken zur quantitativen Analyse geringer Mengen von DNA. Dazu zählt etwa die Amplifikationstechnik " BEAMing", bei der zirkulierende DNA an magnetischen Kügelchen haftet, die dann isoliert und gezählt werden. So wird die ctDNA sogar dann aufspürt, wenn das Blut 10 000-fach mehr DNA aus gesunden Zellen enthält.

Entwickelt haben die Technik die Onkologen Bert Vogelstein und Kenneth Kinzler von der Johns Hopkins University [7]. Im Jahr 2007 konnten sie damit erfolgreich die ctDNA-Spur in 18 Unterleibskrebs-Patienten nachverfolgen. Nach einer Behandlung sank der ctDNA-Spiegel bei ihnen zwar um 99 Prozent, in vielen Fällen aber nicht ganz auf null. Und in allen Patienten (bis auf einen), in deren Blutproben zunächst noch geringe Mengen von ctDNA-Spuren nachweisbar gewesen waren, kam der Tumor im Lauf der Zeit wieder zurück. Anders bei den wenigen, bei denen keine ctDNA mehr gefunden worden war: Sie blieben sämtlich krebsfrei.

Die Ergebnisse legten nahe, dass am ctDNA-Spiegel des Patienten abgelesen werden kann, wie erfolgreich eine Operation verlaufen ist – und ob womöglich eine Chemotherapie im Anschluss nötig ist, um noch verbliebene Krebszellen zu eliminieren. Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kamen Forscher bald auch bei anderen Krebsarten. Rosenfeld und seine Kollegen James Brenton und Carlos Caldas zeigten etwa, dass über ctDNA ein präzises Bild des Fortgangs von fortgeschrittenem Eierstock- und Brustkrebs gewonnen werden kann [8]. In der bis dato umfassendsten Studie entdeckten Diaz und weitere Johns-Hopkins-Forscher ctDNA in mindestens 75 Prozent der Patienten mit fortgeschrittenen Tumoren; und dies in so unterschiedlichen Organen wie Bauchspeicheldrüse, Blase, Haut, Magen, Speiseröhren und Leber sowie im Kopf- und Nackenbereich [9]. Eine Ausnahme bilden nur Gehirntumoren: Die Blut-Hirn-Schranke verhindert, dass Tumor-DNA aus dem Hirn in die Blutbahn gelangt.

Bessere Biomarker

Zirkulierende DNA könnte sich demnach tatsächlich als Fortschritt gegenüber den Protein-Biomarkern herausstellen, die Forscher seit Jahrzehnten suchen und verfeinern. In der klinischen Praxis werden diese Proteinmarker für die Diagnose und Erfolgskontrolle nach einer Behandlung herangezogen. Das wohl bekannteste Beispiel ist das prostataspezifische Antigen, ein Biomarker für Prostatakrebs. Doch kann ein erhöhter Antigenspiegel im Blut sich auch einmal als falscher Alarm herausstellen. Solche Fehlalarme sollten mit ctDNA seltener vorkommen: Die Genfragmente sind an ihren typischen Mutationen und anderen genomischen Veränderungen eindeutig als Krebsfolgeerscheinungen zu identifizieren. Zudem ist die kurze Halbwertszeit der ctDNA ein Vorteil: Während die meisten Protein-Biomarker für Wochen im Blut bleiben, zerfällt ctDNA in weniger als zwei Stunden. Sie liefert darum einen nie überholten, sondern stets den aktuellen Zustandsbericht der Tumoren. Sowohl in Cambridge als auch an der Johns Hopkins University stellte sich heraus, dass ctDNA sensitiver als Protein-Biomarker bei der Erfassung von Brust- und Darmkrebs ist [9, 10]. Zudem bildet sie genauer ab, wann Tumoren verschwinden, sich ausbreiten oder wieder auftreten.

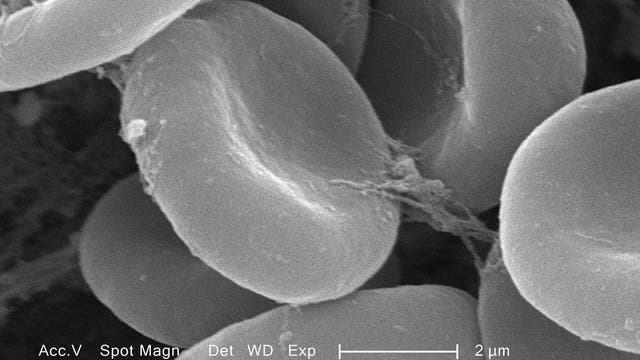

Überdies, so zeigten beide Arbeitsgruppen, liefert ctDNA auch genauere Ergebnisse als die Analyse intakter zirkulierender Tumorzellen – also den ebenfalls gerade im wissenschaftlichen Fokus stehenden ganzen Krebszellen, die im Blut zu finden sind. In einer kleineren Studie mit 16 Personen war Diaz' Team aufgefallen, dass im Blut 50-mal mehr ctDNA-Fragmente zu finden sind als intakte Tumorzellen – wenn diese überhaupt zu finden waren [9]. Stets war aber ctDNA nachweisbar, sobald intakte Tumorzellen im Blut entdeckt wurden; während sich umgekehrt bei 13 der Patienten ctDNA, aber keine Tumorzellen fanden. Aus wissenschaftlicher Sicht ist vor allem spannend, Wachstum und Veränderungsprozesse der Tumore nun über einen gewissen Zeitraum hinweg beobachten zu können: "Das wird uns sehr dabei helfen, bisher ungelöste Fragen der Tumormedizin zu beantworten."

Etwa die, warum eigentlich derart viele zielgerichtete Therapien am Ende doch scheitern. Gefitinib und Panitumumab sind zwei von mehreren Wirkstoffen, die den epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor (EGFR) blockieren, ein Protein, das an Zellwachstum und -teilung beteiligt ist und bei einer Reihe von Krebsarten pathologisch überaktiv ist. Patienten helfen solche Medikamente immer recht gut – am Anfang. Nach ein paar Monaten aber werden die Tumoren fast immer resistent gegen die Wirkstoffe; häufig wegen Veränderungen anderer Gene wie KRAS, einem oft mutierten Tumor-Gen.

Im Normalfall müssen Ärzte daher ihre Patienten ständig überwachen, um auf neue Entwicklungen mit veränderter Behandlung reagieren zu können. Nötig sind dazu immer wieder Biopsien – und zwar, bei Patienten im fortgeschritten Stadium, oft gleich an mehreren Tumoren. Dazu kommt, dass verschiedene Abschnitte eines Tumors unterschiedlich resistent sein können. Jede Biopsie ist zudem ein riskanter Eingriff und nicht unkompliziert, wenn sie zum Beispiel im fragilen Lungengewebe durchgeführt werden muss. "Man kann nicht, immer wenn eine Behandlung fehlschlägt, einfach mal schnell fünf Biopsien am Patienten durchführen", erklärt Velculescu. Blut abzunehmen ist da deutlich weniger problematisch.

Im Jahr 2012 haben Diaz und Co die Ergebnisse einer durch ctDNA-Monitoring überwachten Behandlung mit EGFR-Inhibitoren publiziert [11]. Dabei listen sie 42 verschiedene KRAS-Mutationen auf, die eine Resistenz hervorgerufen hatten. Diese Mutationen zeigten sich im Mittelwert fünf Monate, bevor bildgebende Verfahren ein erneutes Wachstum der Tumoren belegten. Während Diaz' Team gezielt nach KRAS-Mutationen Ausschau gehalten hatte, beschäftigten sich die Wissenschaftler um Rosenfelds Gruppe ohne irgendwelche Vorannahmen mit sämtlichen resistenzverleihenden Mutationen in ctDNA. Im vergangenen Jahr hatten sie das komplette Exom – also das eine Prozent des Genoms, welches Bauanleitungen für Proteine enthält – aus Blutproben von sechs Patienten sequenziert, die alle wegen fortgeschrittener Tumorerkrankungen von Lunge, Brust oder Eierstöcken in Behandlung waren. In fünf Fällen konnten mit diesem offenen Ansatz bislang unbekannte Resistenzmechanismen aufgedeckt werden – etwa Mutationen, die Antikrebs-Wirkstoffe gegen ihre Zielproteine abschirmen [12].

"Wir hoffen, Krebs von einer tödlichen in eine chronische Krankheit zu verwandeln"

Resistenzen früh zu erkennen, erlaubt Medizinern, ihren Patienten eine teure Behandlung mit toxischen Medikamenten ab dem Augenblick zu ersparen, in dem diese ohnehin nicht mehr wirksam wären. Es kommt auch der Entwicklung neuer Wirkstoffe oder effektiver Medikamentencocktails zugute, wenn die resistenzauslösenden Mutationen bekannt sind. "Wir hoffen, Krebs von einer tödlichen in eine chronische Krankheit zu verwandeln", erklärt Velculescu. "Sobald eine Behandlung nicht mehr anschlägt, schalten wir auf eine andere um – und zurück, je nachdem."

Klinischer Vorbehalt

Die ctDNA-Analyse hat großes Potenzial – für eine wirklich tragende Rolle in der Krebsdiagnostik ist es derzeit aber wohl noch zu früh. Die sensitivsten Nachweis-Methoden – etwa das BEAMing – arbeiten nur zuverlässig, wenn die mutierten Sequenzen einigermaßen bekannt sind. Dafür kann man schon sorgen, man muss dazu aber bei jedem einzelnen Patienten ein aufwändiges Prozedere durchexerzieren: die Biopsie und anschließende Sequenzanalyse aller Mutationen, die Produktion der auf patiententypische Mutationen maßgeschneiderten ctDNA-Sonden und dann ihren Einsatz in der Blutprobe. Alternativ könnte man auch vorgehen wie Rosenfelds Team, also das Exom in toto sequenzieren. Dafür benötigt man zunächst keine Details über den Krebs – allerdings dürfte es kostspielig sein, die Blutprobe so sorgfältig zu analysieren und sequenzieren wie nötig, um nicht seltene Mutationen in den Krebsgenomfragmenten zu übersehen.

Der Radiologe Maximilian Diehn von der Stanford University arbeitet daran, die Vorzüge beider Verfahren zu kombinieren. Sein Team hatte einen kurzen Ausschnitt des Genoms identifiziert – er macht gerade einmal 0,004 Prozent aus –, der in Lungenzellen sehr häufig mutiert [13]. Diese Abschnitte fischen die Wissenschaftler aus jeder Blutprobe und führen 10 000-fach wiederholte Sequenzanalysen durch, so dass sie selbst sehr seltene Mutationsereignisse erkennen. Dieser Fokus auf nur einen Genomabschnitt ist kostengünstig und zudem bei allen Lungenkrebspatienten praktikabel, eben weil sich bei ihnen in diesem Genabschnitt fast immer zumindest eine oder mehrere Mutationen finden lassen, erklärt Diehn. Sein Team ist derzeit dabei, typische Mutationsmuster auch für andere Krebsarten herauszuarbeiten, um die Methode auch dort verfügbar zu machen – eine Arbeit, die womöglich noch Jahre dauern wird, weil die Technik sich in klinischen Tests erst bewähren muss.

Wie praktisch alle ctDNA-Biopsietechniken ist auch Diehns Ansatz nicht gut geeignet, um frühe Phasen einer Krebserkrankung zu erkennen. In einer kleineren Studie [13] haben die Forscher mit ihrer Methode zwar jede Form von Lungenkrebs der Stufe II oder höher nachgewiesen, es entgingen ihnen aber die Hälfte aller Stufe-I-Tumoren. Das ist eigentlich klar, denn fortgeschrittene Krebserkrankungen produzieren mehr ctDNA – das Früherkennungspotenzial der ctDNA ist damit aber in Frage gestellt.

Man könnte die Sensoren zwar im Prinzip noch empfindlicher machen, um das Problem zu lösen – Diaz hält das jedoch nicht für den richtigen Weg: "Der limitierende Faktor ist hier die Biologie: Es zirkulieren einfach nicht genug Fragmente", erklärt er. Außerdem fehlen Handlungsoptionen, sobald ctDNA die Anwesenheit eines noch nicht entdeckten Krebses signalisiert. Denn man habe dann zwar "ein mutiertes Fragment im Blut entdeckt – wo es herstammt, bleibt aber unklar", gibt Diaz zu bedenken.

Überhaupt ist noch einiges zu klären. Stimmt es zum Beispiel überhaupt, dass die ctDNA ein repräsentatives Porträt der Krebserkrankung zeigt? Setzen Tumoren, die sich in andere Organe ausgebreitet haben, ebenso viel DNA frei wie der Ursprungstumor? Und geben alle Zellen eines Tumors gleich viel ctDNA ab? Antworten können derzeit wohl nur "warme Autopsien" liefern, fürchtet Diaz – Blutproben, die von einem frisch Verstorbenen genommen werden, um alle Tumoren genau zu charakterisieren. Diese werden dann mit vorher im Leben des Patienten gesammelten ctDNA-Proben verglichen. "Eine Knochenarbeit, die im Medizineralltag wartet."

Auch die größte Frage ist unbeantwortet: Rettet es eigentlich Patienten, oder erhöht es zumindest ihre Lebensqualität, wenn Mediziner ein akkurates Abbild der Tumorlast und eine Echtzeitanalyse neu entstehender Mutationen bekommen? Schließlich nützt es keinem Arzt zu wissen, dass der Tumor ihres Patienten gerade eine Resistenzmutation entwickelt, die leider durch kein Medikament angegriffen werden kann. "An Grenzen stoßen wir durch den Mangel an zielgerichteten Therapiemöglichkeiten", meint Velculescu. "Da bekommt man alle diese Informationen – und dann? Unser Instrumentarium, Krebs zu verstehen, entwickelt sich schneller als die Heilungsoptionen."

Aber auch wenn ctDNA den Ausgang einer Krankheit bisher noch nicht beeinflusst: Wissenschaftler setzen sie schon als wertvolles Recherche-Tool ein, und Mediziner sammeln in den Kliniken routinemäßig Proben. Swanton leitet zum Beispiel eine mit fast 18 Millionen Euro geförderte Lungenkrebsstudie namens TRACERx (Tracking Cancer Evolution Through Therapy), in der sowohl herkömmliche Biopsien als auch ctDNA alle drei Monate gesammelt und kombiniert werden. Vielleicht liefert die zirkulierende DNA Hinweise, die den Studienteilnehmer helfen werden – und vielleicht auch nicht. Zumindest werden Swanton und seine Kollegen anschließend deutlich besser über die Entwicklung von Lungenkrebs informiert sein – und vielleicht darüber, wie man sie stoppen kann.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben