Lebensformen: Riesenviren-Vielfalt aus dem Schlamm

Viren verzichten auf eine eigene Reproduktionsfabrik, nutzen stattdessen die einer infizierten Wirtszelle und können deshalb besonders klein und genetisch kompakt sein. Sie müssen es allerdings nicht, wie vor rund einem Jahrzehnt die Entdeckung einiger körperlich und bezüglich ihrer Erbgutmasse riesenhaften Megaviren bewiesen hat. Nun belegen Forscher um Jean-Michel Claverie von Université de la Méditeranée in Aix-Marseille, wie wenig noch über den Verwandtschaftskreis solcher überdimensionierten Zellparasiten bekannt ist: Die Arbeitsgruppe, die bereits die ersten Megaviren beschrieben hatte, stöberte nun in Schlammproben aus dem Meer vor Chile sowie einem Süßwassertümpel in Australien zwei einander ähnliche Riesenviren auf, die mit den schon bekannten Megaviridae allerdings kaum näher verwandt sind [1].

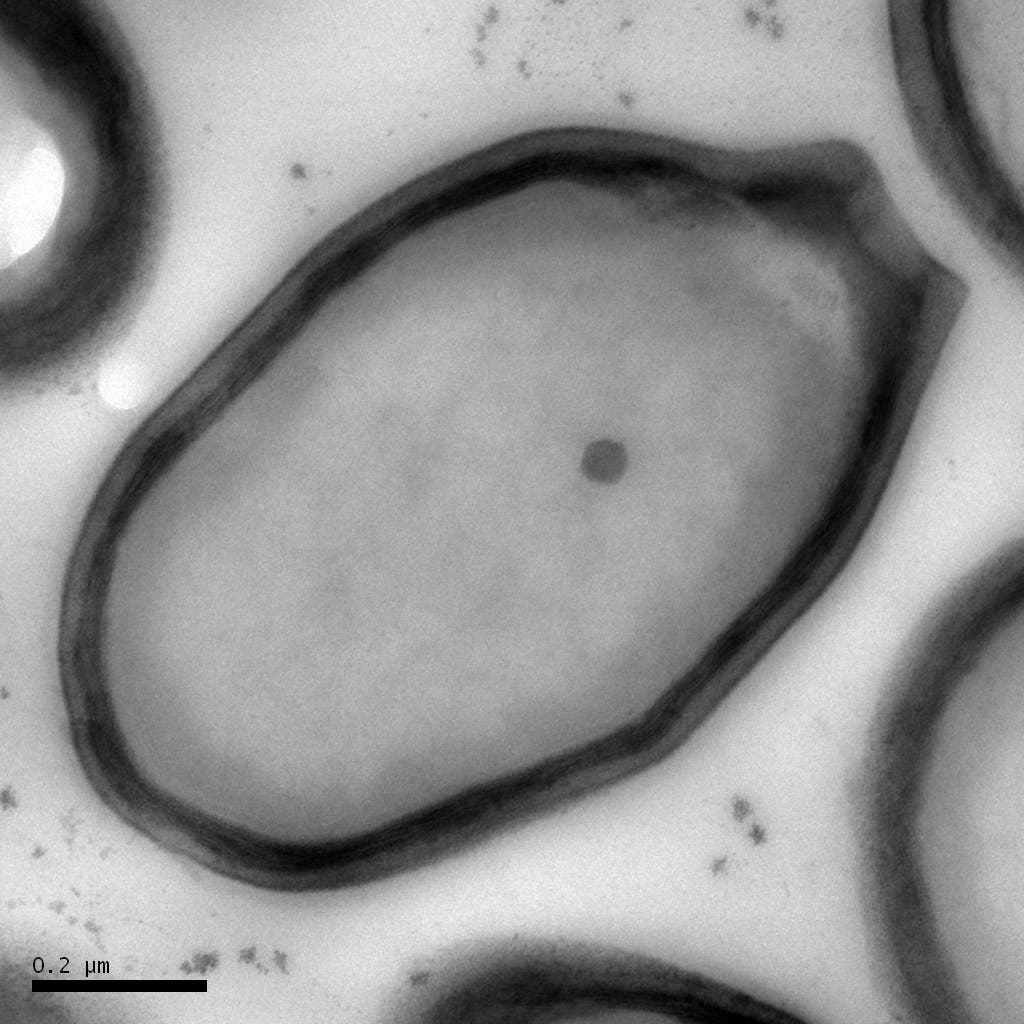

Die neu beschriebenen, äußerlich eiförmigen Salz- und Süßwasserviren infizieren beide einzellige Acanthamöben und vermehren sich darin. Sie sind gut einen Mikrometer lang – also auch im Lichtmikroskop erkennbar – und haben ein aus DNA bestehendes Erbgut mit insgesamt 2,5 sowie 1,9 Megabasenpaaren mit zwischen 1500 bis 2500 Genen. Der bisherige Rekordhalter unter den Viren, Megavirus chilensis, trägt ein im Vergleich kleineres Genom von 1,259 Megabasenpaaren und produziert selbst 1120 Proteine.

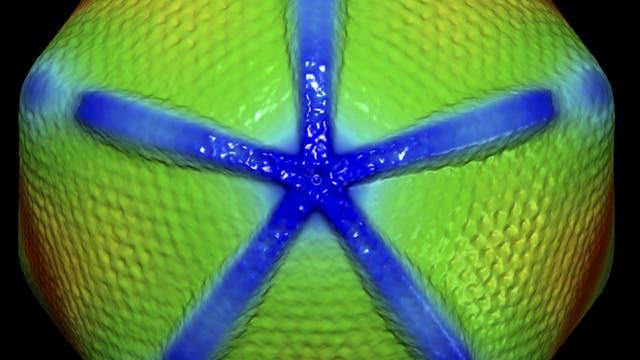

Im Labor konnten die Forscher nachvollziehen, wie die von ihnen vorläufig Pandoravirus salinus und P. dulcis getauften Viren eine Amöbenzelle infizieren und sich darin innerhalb von etwa 10 bis 15 Stunden vermehren. Die Infektion verläuft zunächst ähnlich wie die des ebenfalls riesigen, mit M. chilensis verwandten Mimivirus: Die Erreger brechen in den Wirtszellen aus einer phagozytierten Vakuole über eine gezielt geschaffene Sollbruchstelle aus und übernehmen dann den Proteinproduktionsapparat der Acanthamöbe.

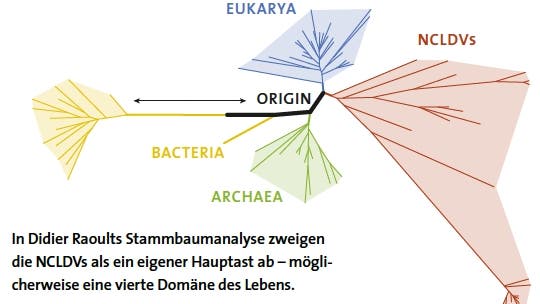

In vielerlei Hinsicht unterscheiden sich die Pandoraviren allerdings von den anderen Riesenviren, wie die Forscher herausarbeiteten. So sind zahlreiche homologe, für identische Aufgaben eingesetzte Proteine zwischen Pandoraviren einerseits sowie Megaviridae andererseits recht unterschiedlich: Offenbar entstanden die Werkzeuge der Viren auf eigenständigen Wegen im Lauf der Evolution. Anders als bei den bekannten Megaviren ähneln viele kodierende Gensequenzen bei Pandoraviren zudem nicht eukaryotischen Genen; die Gene sind demnach wohl kaum vom Amöbenwirt durch horizontalen Gentransfer übernommen worden.

Insgesamt müssen die Pandoraviren recht selten sein, konstatieren die Forscher abschließend: Ihre eigentümlichen Gensequenzen sind bislang kaum je aus Umweltproben bei Screeninganalysen gefunden und in Gendatenbanken aufgenommen worden. Als Erstentdecker der Pandoraviren möchten die Forscher um Claverie sich dennoch nicht bezeichnen: Schon vor mehr als einem Jahrzehnt waren die Organismen und ihre Vermehrung in Amöben schon einmal von Parasitologen detailliert beschrieben worden – damals hatte man sie aber noch nicht als Viren erkannt und eingestuft [2].

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben