Von Tiermedizinern lernen

Schimpansen, die an Schwermut leiden; Kraken, die sich selbst verletzen; Schweine, die Essen verweigern. Die Kardiologin Barbara Natterson-Horowitz kennt solche Symptome aus ihrer Praxis: Depression, Autoaggression und Magersucht – allerdings bei Menschen. Gemeinsam mit der Wissenschaftsjournalistin Kathryn Bowers hat sie ein Buch über die Ähnlichkeit von menschlichen und tierischen Leiden verfasst.

Offensichtlich möchten die Autorinnen die Abgrenzung von Human- und Tiermedizin abschaffen oder zumindest eine Debatte darüber anregen: "Ich wollte die Gräben überbrücken, die zwischen Humanmedizinern, Veterinären und Evolutionsbiologen lagen, weil wir uns dann in der einmaligen Situation befänden, die Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier genau in dem Bereich erforschen zu können, wo es am nötigsten ist – im Bemühen, unsere Patienten zu heilen." Zwischen Mensch- und Tiermedizin gebe es zahlreiche Parallelen, die Vertreter beider Seiten arbeiteten jedoch kaum zusammen. Deshalb plädieren die Autorinnen für eine Annäherung dieser Bereiche und schaffen sogleich einen Namen für die dabei entstehende Disziplin: Zoobiquity – zusammengesetzt aus dem Wort zoon (griechisch: Lebewesen) und ubique (lateinisch: überall). Der Begriff dient zugleich als Titel der englischen Originalausgabe.

98,6 Prozent Übereinstimmung mit Schimpansen

Natterson-Horowitz und Bowers meinen, der kleine Unterschied in der Genomsequenz – beim Schimpansen beispielsweise 1,4 Prozent Abweichung zu uns – habe die Menschen blind gemacht für den überwältigenden Rest Gemeinsamkeit. Zum Leidwesen der Medizin, wie sie glauben. Denn wenn Ärzte und Veterinärmediziner kooperierten, würden alle davon profitieren. Zahlreiche tierische Verhaltensweisen und Leiden seien unseren analog. Sie belegen das in ihrem Werk mit zahlreichen, teils auch kuriosen Beispielen. So gebe es etwa Homosexualität, Selbstbefriedigung und ungewöhnliche Sexualpraktiken auch im Tierreich – Sexualität diene also auch dort nicht nur der Reproduktion. Deckhengste versagten hin und wieder beim erzwungenen Akt, eine Art psychisch bedingte Impotenz. Und die schnelle oder "verfrühte" Ejakulation, von Männern häufig als unerwünscht oder als Störung empfunden, sei im Tierreich ganz normal und wohl evolutionär bedingt.

Tiere können, wiederum analog zu uns, auch süchtig werden. Kängurus laben sich an Mohnpflanzen, Hunde lecken halluzinogenes Gift von Kröten, Elefanten gieren nach psychotropen Früchten – und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Es gibt Augenzeugenberichte von Affen, die Palmwein bis zur Bewusstlosigkeit trinken. Eine wirksame Methode übrigens, um sie zu fangen. Die molekularen Mechanismen des Suchtverhaltens seien bei vielen Lebewesen nachweisbar und nicht beschränkt auf uns.

Das gilt nicht nur für Hochgefühle, sondern ebenso für Schmerzen. Bis in die 1980er Jahre hinein war noch nicht einmal klar, ob Säuglinge Schmerzen empfinden. Deshalb wurden manchmal Operationen an ihnen ohne Betäubung durchgeführt. Heutzutage ist das unvorstellbar – auch bei tiermedizinischen Eingriffen.

Gleiche Medizin für alle

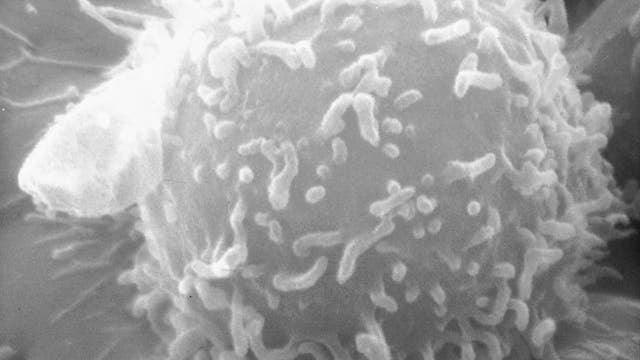

Wie beim Menschen ist Krebs auch bei Tieren weit verbreitet. Zudem sind die Ursachen anscheinend manchmal dieselben: Jaguare in Zoos, die hormonelle Verhütungsmittel erhalten, leiden häufiger an Brusttumoren. Krankhafte Zellentartungen bei Tieren sind aber bei weitem kein neuzeitliches Phänomen. Paläontologen haben deutliche Hinweise auf Krebsleiden schon bei Dinosaurier-Überresten gefunden.

Die Autorinnen betonen, dass ihr Ansatz keine Tierversuche erfordere. Lediglich Beobachtungen und Messungen an Tieren, ob gesund oder krank, sowie die Untersuchung evolutionsbedingter Mechanismen sollten für eine "vergleichende Medizin" benutzt werden. Natterson-Horowitz und Bowers schlagen beispielsweise vor, anhand groß angelegter Krebsstudien mit Tieren mehr über die krankheitsauslösenden Faktoren herauszufinden. Eine zunehmende Erkrankungshäufigkeit bei Tieren könnte etwa auf schädliche Umwelteinflüsse hinweisen. Manche menschlichen Leiden wiederum solle man stärker im evolutionären Kontext deuten. So sei etwa selbstverletzendes Verhalten möglicherweise eine übertriebene und außer Kontrolle geratene Form von Körperpflege.

"Wir sind Tier" ist ein Plädoyer für eine speziesübergreifende Medizin und zugleich ein neuer Blickwinkel auf Menschen und andere Tiere. Ein zweifellos erhellendes Buch.

Schreiben Sie uns!

1 Beitrag anzeigen