Naturkatastrophen: Gibt es Wirbelstürme in Europa?

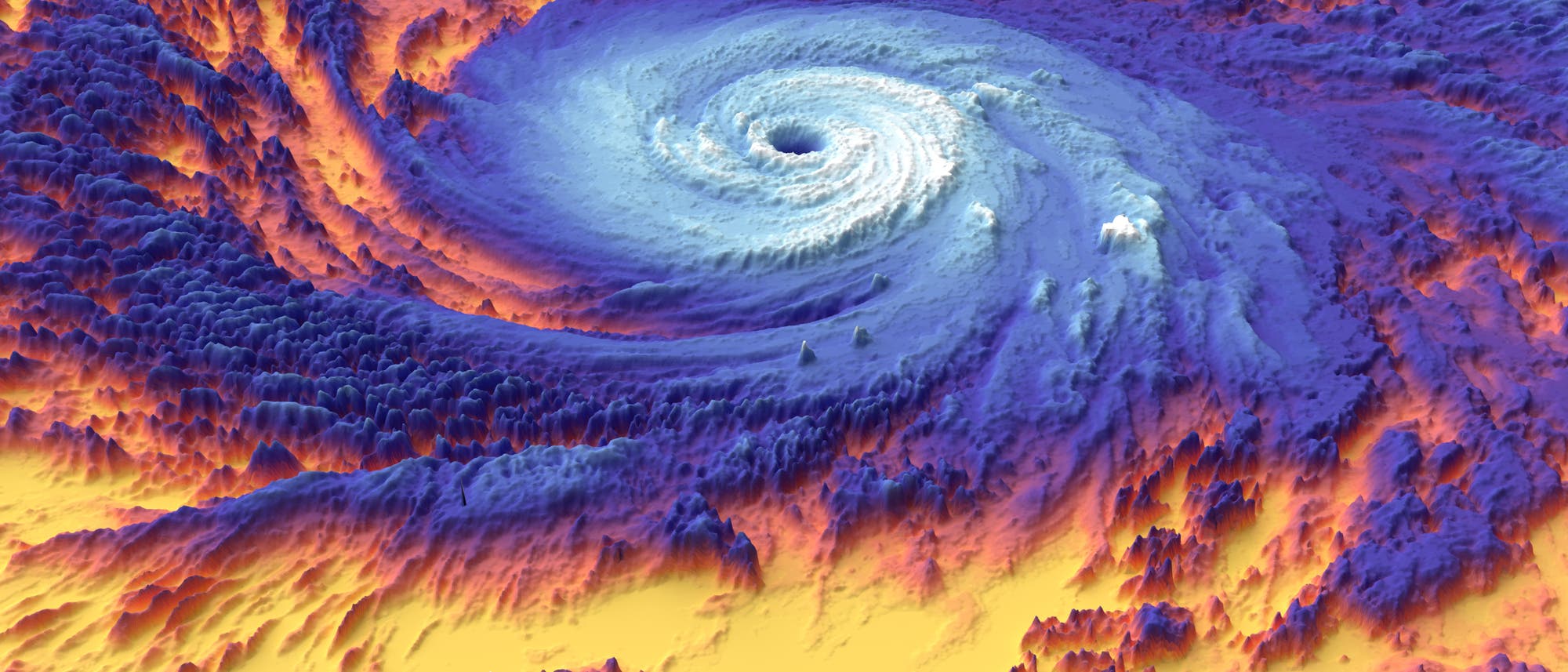

Hurrikan, Taifun, Willy-Willy: Hinter all diesen Namen steckt das gleiche Phänomen - tropische Wirbelstürme mit immenser Zerstörungskraft. Die Zyklone sind hocheffiziente Wärmekraftmaschinen, die die Energie warmer Meere in extrem starken Wind, enorme Regenfälle und Sturmfluten umsetzen. Wirbelstürme sind eine der zerstörerischsten Naturgewalten - und ein faszinierendes Beispiel, wie die Natur aus dem Nichts hochgeordnete Strukturen erzeugt. Vor allem aber sind Wirbelstürme in vielen Punkten noch rätselhaft: Warum gibt es eigentlich keine Hurrikane im Südatlantik? Bringt der Klimawandel Hurrikane auch nach Europa? Und gab es einst Superwirbelstürme, so groß wie ein Kontinent?

Beeinflusst der Klimawandel Wirbelstürme?

In welcher Weise und wie stark das wärmer werdende Klima Wirbelstürme beeinflusst, ist erst zum Teil aufgeklärt. Besonders im Atlantik gibt es noch erheblichen Forschungsbedarf. Am eindeutigsten sind die direkten Auswirkungen höherer Temperaturen: Wärmeres Wasser begünstigt Wirbelstürme und kann sie erheblich verstärken, weil mehr Wasserdampf in der Luft ist - und aus diesem zieht der Sturm seine Energie. Man erwartet also, dass Wirbelstürme durch den Klimawandel stärker werden und damit extrem zerstörerische Stürme häufiger auftreten. Erste Daten stützen diese Vorhersage: Atlantische Hurrikane gewinnen heute messbar schneller an Stärke als noch vor 25 Jahren - und die Intensität westpazifischer Taifune steigt im Schnitt an.

Als weiterer Effekt der höheren Temperatur steht nicht nur mehr Energie zur Verfügung, sondern vor allem mehr Wasser: Die Stürme werden nasser - und wie dramatisch die Auswirkungen schwerer Regenfälle durch einen Hurrikan sein können, zeigte erst 2017 der Sturm Harvey.

Speziell im Nordatlantik, wo Wirbelstürme am besten erforscht sind, spielen auch atmosphärische und ozeanische Zyklen eine große Rolle - vor allem die ENSO. Im Ostpazifik ist das Wasser in der El-Niño-Phase der ENSO wärmer und führt dann zu tendenziell stärkeren Stürmen. In der Entstehungsregion atlantischer Zyklone vor Westafrika bewirkt das Klimaphänomen genau das Gegenteil: Die atmosphärische Konvektion im Pazifik reicht weiter nach Osten und verursacht stärkere Scherwinde über dem Atlantik. Diese Höhenwinde verwehen quasi die Energie von Stürmen über ein größeres Gebiet, so dass angehende Zyklone nicht so intensiv werden oder sich sogar wieder auflösen. Entsprechend sind El-Niño-Jahre tendenziell schwächere Hurrikanjahre in Atlantik und Karibik.

Die Windscherung, vermuten Experten, wird durch den Klimawandel global ansteigen, und das hat zwei gegenläufige Effekte. Einerseits werden Stürme dadurch tendenziell seltener, denn stärkere Winde in der Höhe stören Wirbelstürme in ihrer Entstehung. Diesen Effekt sieht man bereits bei Taifunen, die seit einigen Jahren tendenziell seltener werden. Andererseits tragen die stärkeren Winde dazu bei, dass tropische Wirbelstürme längere Strecken zurücklegen - und so auch in Regionen gelangen, die bisher jenseits der klassischen Wirbelsturmzone lagen.

Wirbelstürme gibt es auch in Europa

Zum Beispiel Westeuropa. Die Mehrzahl der atlantischen Hurrikane zieht zuerst nach Westen, um dann über dem Atlantik nach Norden und Nordosten abzudrehen. Das kühle Wasser der gemäßigten Breiten dreht ihnen dann buchstäblich den Saft ab - nur im Schnitt etwa alle drei Jahre treffen ihre Überreste als außertropische Stürme auf die Küsten Irlands, Portugals oder Frankreichs. Das jüngste Beispiel dafür ist der atlantische Hurrikan Ophelia, der im Herbst 2017 als außertropischer Sturm mit Wind nur knapp unter Hurrikanstärke die irische Küste traf. Im Jahr 1961 tötete der sogar noch stärkere Exhurrikan Debbie 18 Menschen auf der Insel. Solche Ausnahmeerscheinungen könnten in Zukunft jedoch häufiger vorkommen, legen Klimamodelle nahe. Der Sturm Ophelia war der am weitesten östlich laufende Hurrikan der Kategorie 3 seit Beginn der Aufzeichnungen und drehte schnell nach Norden ab. Bisher gingen Fachleute davon aus, dass die Stürme ihren Nordkurs erst viel weiter westlich einschlagen könnten. Zusätzlich dehnen sich jene Meeresgebiete mit Temperaturen über 26,5 Grad Celsius, über denen klassische Hurrikane Energie tanken, langsam nach Norden aus: Die Stürme erreichen ihre größte Stärke heute etwa 50 Kilometer weiter nördlich als noch vor einem Jahrzehnt.

Aber Europa muss nicht auf fernreisende Stürme warten - auch hier zu Lande können sich heftige Wirbelstürme bilden, und zwar auf dem Mittelmeer. Diese Medicanes entstehen vor allem im Spätherbst, wenn kalte Luft in der Höhe in den Mittelmeerraum strömt. Wegen der noch warmen Luft auf dem Wasser wird die Schichtung instabil, so dass warme Luft aufsteigen kann und dabei eine große Menge Feuchtigkeit kondensiert. Dabei wird so viel Energie frei, dass sich ein klassischer Zyklon bildet. In den letzten Jahren entstanden nahezu jedes Jahr Medicanes.

Wirbelstürme brauchen nicht zwangsläufig hohe Wassertemperaturen

Eine Besonderheit der Medicanes ist, dass sie eine zentrale Regel tropischer Zyklone brechen: Eigentlich gilt eine Wassertemperatur über 26,5 Grad Celsius als notwendig, damit sich ein Hurrikan oder Taifun entwickelt. Das gilt jedoch nicht streng. Tatsächlich entstehen etwa sieben Prozent aller tropischen Wirbelstürme über kälterem Wasser, etwa 1,4 Prozent sogar unter 25,5 Grad. Sie bilden sich auf eine Weise, die von der Entwicklung klassischer Wirbelstürme abweicht, nämlich aus außertropischen Tiefdruckgebieten. Solche Systeme sind ausgeprägt baroklin, das heißt, Luftpakete gleichen Drucks haben nicht überall die gleiche Temperatur und umgekehrt. So entstehen diese "kalten" Zyklone bei starken Scherwinden, die die Entstehung "warmer" Wirbelstürme eigentlich behindern.

Auch "kalte" Systeme basieren auf dem Aufstieg warmer, feuchter Luft. Diese Konvektion verteilt Masse und Drehmoment eines außertropischen Sturms so um, dass er sich in einen Wirbelsturm mit warmem Zentrum verwandelt - den Prozess bezeichnet man als tropischen Übergang. Der Auftrieb der warmen Luft, der Stürme über warmen Gewässern antreibt, ist hier jedoch wegen der niedrigen Wassertemperatur nicht der wichtigste Antrieb des Sturms. Stattdessen findet man in der Höhe über diesen Stürmen sehr kalte Luft - die Schichtung der Atmosphäre ist nicht durch die Wärme von unten besonders instabil, sondern durch die Kälte von oben. Das Ergebnis ist das Gleiche: Feuchte Luft von der Meeresoberfläche steigt auf und gibt Wasser und Wärme ab, während mehr warme, feuchte Luft von außen nachströmt und dem Sturm mehr Energie zuführt.

Tropische Zyklone sind im Südatlantik sehr selten

Auf den Meeren beiderseits von Mittelamerika heißen sie Hurricanes, im nördlichen Westpazifik Taifune, vor Australien Willy-Willy und im indischen Ozean nördlich und südlich des Äquators einfach Zyklone. Doch eine Region fehlt in dieser Liste: der Südatlantik. Dort gibt es nur sehr selten tropische Stürme. Ein echter Hurrikan entstand im Südatlantik, soweit bekannt, bisher nur ein einziges Mal, im März 2004. Der Sturm traf die Ostküste Brasiliens unvorbereitet und verursachte erhebliche Schäden, obwohl es sich nach den Maßstäben nordatlantischer Hurrikane um einen schwachen Wirbelsturm handelte.

Weshalb es im Südatlantik so viel weniger tropische Zyklone gibt, hat mehrere Ursachen. Zum einen ist der Südatlantik merklich kühler - selbst im Südsommer liegt die Zone des wärmsten Wassers im Atlantik nördlich des Äquators. Dem Süden fehlen auch tropische Wellen, kleine atmosphärische Störungen, die im Norden von Afrika aus nach Westen über den nördlichen tropischen Atlantik wandern und sich zu Hurrikanen entwickeln können.

Auch die innertropische Konvergenzzone, jene Region, in der warme Luft aufsteigt und häufig zu Gewitterstürmen führt, reicht nicht weit genug in den Süden, dass die Corioliskraft die Zellen in Rotation versetzen würde. Das ist auch der Grund, weshalb tropische Wirbelstürme im südlichen Pazifik nur im Westen vor Australien auftreten - der südliche Ostpazifik ist ebenso kühl. Außerdem sind die Höhenwinde auf beiden Seiten des südamerikanischen Kontinents stärker als auf der Nordhalbkugel, so dass die Windscherung die Bildung tropischer Zyklone erschwert. Unter diesen Umständen entstehen Stürme wohl vor allem durch den tropischen Übergang eines Sturmes aus den gemäßigten Breiten, vergleichbar den Medicanes.

Wie stark können Wirbelstürme werden?

Für tropische Wirbelstürme gilt: Je wärmer das Wasser unter ihnen und je kälter ihre Oberseite ist, desto mehr Energie ziehen sie aus Konvektion und Kondensation, und um so stärker werden sie. Das Paradebeispiel dafür ist der Hurrikan Katrina - der Sturm traf Florida als Kategorie‑1-Hurrikan, ein sehr warmer Wasserkörper im Golf von Mexiko jedoch sorgte dafür, dass der Sturm als Hurrikan der Kategorie 5 New Orleans erreichte. Tatsächlich kann man aus den Temperaturen an Unterseite und Oberseite des Sturmes recht präzise berechnen, welche Windenergie ein gegebener Sturm zu einem bestimmten Zeitpunkt maximal erreichen kann. Man betrachtet dazu den Sturm einfach als Wärmekraftmaschine, die einen Carnot'schen Kreisprozess durchläuft.

Daraus lässt sich eine Gleichung ableiten, nach der die maximale Windgeschwindigkeit proportional zur Wurzel eines Terms ist, in den Temperaturdifferenz, Temperatur an der Wolkenoberseite und ein empirischer Faktor einfließen. Diese Gleichung liefert zum Beispiel für den schweren Sturm Irma im Herbst 2017 eine maximale theoretische Windgeschwindigkeit von 290 Kilometern pro Stunde - der höchste real gemessene Wert waren 298 Kilometer pro Stunde. Tatsächlich ist es nicht ungewöhnlich für sehr starke Hurrikane, leicht oberhalb des theoretischen Maximums zu liegen. Die Ursache dafür ist noch unklar. Taifune im Pazifik sind tendenziell etwas stärker; wegen insgesamt günstigerer Bedingungen liegt ihre theoretisch erreichbare maximale Windgeschwindigkeit unter normalen Umständen bei etwa 322 Kilometern pro Stunde. Der stärkste je gemessene Sturm, Taifun Haiyan, erreichte im Jahr 2013 eine maximale Windgeschwindigkeit von 354 Kilometern pro Stunde.

Erzeugt der Klimawandel Superstürme?

Diese physikalischen Überlegungen gelten nicht nur für individuelle Stürme. Sie legen auch nahe, dass durch den Klimawandel die Stürme immer stärker werden, je mehr die Oberflächentemperatur der Meere steigt. Oder gibt es ein physikalisches Limit, das die Stärke dieser Stürme irgendwann begrenzt? Dafür gibt es durchaus Indizien. Zum Beispiel durchlaufen sehr starke Wirbelstürme oft einen Zyklus, bei dem sich um den inneren Wolkenring im Zentrum mit den höchsten Windgeschwindigkeiten ein zweiter bildet, der ihn quasi aushungert und so die maximale Windgeschwindigkeit verringert. Warum das so ist, ist derzeit noch unklar - möglicherweise spielt Turbulenz bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten eine Rolle, die einen Rückstau und feuchte Luft erzeugt und diese "zu früh" aufsteigen lässt. Dieser "Eyewall replacement cycle" ist ein Kandidat für einen Rückkopplungsmechanismus, der verhindert, dass die Windgeschwindigkeiten im Zentrum des Sturms ein gewisses Limit überschreiten.

Dem gegenüber stehen Überlegungen über so genannte Hypercanes, extreme Superwirbelstürme, die unter heutigen Bedingungen nicht auftreten können. Der US-Meteorologe Kerry Emanuel prägte den Begriff in den 1990er Jahren auf der Basis von Überlegungen über die maximale Stärke von Wirbelstürmen. Demnach entstehen Hypercanes, wenn die Meerestemperatur lokal auf über 50 Grad Celsius ansteigt, zum Beispiel durch massiven untermeerischen Vulkanismus, extremen Klimawandel oder einen Asteroideneinschlag im Meer.

In solchen Fällen wird die Temperaturdifferenz zwischen Unterseite und Oberseite des Sturms so groß, dass sich kein energetisches Gleichgewicht nach dem Muster klassischer Hurrikane einstellen würde; stattdessen saugt ein solcher Sturm durch eine positive Rückkopplung immer mehr Energie an. Der Megasturm hätte nach dem Modell Windgeschwindigkeiten von bis zu 800 Kilometer pro Stunde, den Durchmesser eines Kontinents und würde bis in die Stratosphäre hinauf reichen.

Laut einiger Theorien sollen Hypercanes die Dinosaurier ausgerottet haben. Allerdings gibt es bisher kaum Indizien dafür, dass sich der Prozess tatsächlich so abspielen würde - anstatt dass bisher unbekannte Effekte das Wachstum des Sturms bremsen. Deswegen tauchen Hypercanes heute häufiger in Katastrophenfilmen auf als in Klimamodellen.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.