Freistetters Formelwelt: Zehntausend verlorene Sterne

Wenn ich mich bei meiner Arbeit mit der Geschichte der Astronomie beschäftige, bin ich immer wieder fasziniert von der damaligen Vertrautheit der Menschen mit dem Nachthimmel. Natürlich, auch heute noch kennt man sich normalerweise am Himmel aus, wenn man sich mit Astronomie beschäftigt. Aber die moderne Forschung findet mit Groß- und Weltraumteleskopen statt, die über Computer bedient werden und bei denen niemand mehr mit eigenen Augen durch ein Okular blickt. Und früher, bevor die Fotografie das Erstellen dauerhafter Bilder des Himmels ermöglichte, blieb den Menschen auch gar nichts anderes übrig, als selbst zu den Sternen zu blicken. Dabei mussten sie zwangsläufig ein intimes Verhältnis zu den Lichtpunkten in der dunklen Nacht entwickeln.

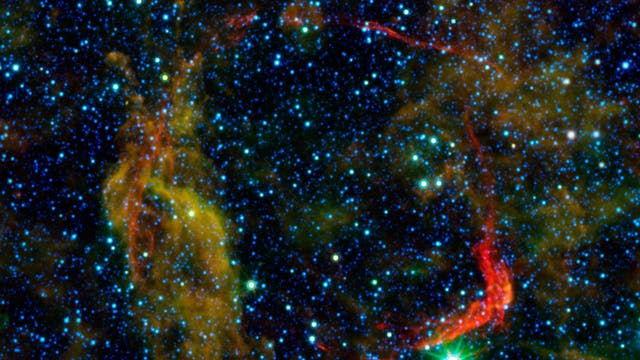

Heute fehlt uns aber vor allem genau diese dunkle Nacht. Nicht nur denen, die sich beruflich mit der Erforschung des Himmels beschäftigen, sondern uns allen. Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte hat uns die wahre, dunkle Nacht begleitet. Und ein Himmel, an dem tausende Sterne gefunkelt haben, die mit bloßem Auge sichtbar waren, ebenso wie das beeindruckende Band der Milchstraße. Die Nächte der Gegenwart dagegen sind so gut wie überall hell; man kann nur ein paar dutzend oder hundert Sterne erkennen, und erschreckend viele Menschen haben die Milchstraße in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen.

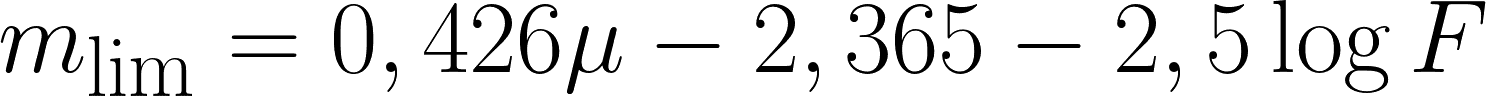

Was man am Himmel sehen kann und was nicht, lässt sich zum Beispiel mit dieser Formel beschreiben:

Sie stammt aus einer wissenschaftlichen Arbeit, die sich mit dem Problem der zunehmenden »Lichtverschmutzung« beschäftigt, also der Aufhellung des Himmels durch Beleuchtung. Die Formel gibt die Grenzmagnitude der Sterne an, die mit bloßem Auge an einem bestimmten Ort noch sichtbar sind. Sie hängt ab von der Helligkeit μ des Himmels selbst und einem Faktor F, der von der individuellen Sehschärfe und Beobachtungserfahrung abhängt und typischerweise zwischen 1,4 und 2,4 liegt.

»Magnitude« nennt man in der Astronomie die Einheit, in der man die scheinbare Helligkeit von Sternen misst. Traditionell wies man den hellsten sichtbaren Sternen die Magnitude 1 zu und denen, die gerade noch so zu sehen waren, die Magnitude 6. Heute hat man diese Definition auf ein physikalisch seriöses Fundament gestellt, die grundlegenden Elemente aber behalten. Und die obige Formel erlaubt eine wesentlich genauere Abschätzung dessen, was man sehen kann.

Denn als die Magnitudeneinteilung in der Antike geschaffen wurde, gab es natürlich noch keine künstlich aufgehellten Nächte. Heute muss man diesen Effekt leider berücksichtigen. Der typische Himmel über einer Großstadt hat eine Helligkeit von μ = 16 – gemessen in der Einheit Magnitude pro Quadratbogensekunde und bezogen auf eine Lichtwellenlänge von 540 Nanometern. Damit errechnet sich eine Grenzmagnitude von etwa 4,7 – alle Sterne, die dunkler leuchten, sind für uns unsichtbar. In der Praxis kann man so gerade mal ein paar hundert Sterne beobachten, im Gegensatz zu Orten, an denen der Himmel wirklich dunkel ist.

Dort, wo die professionellen Großsternwarten stehen (auf Hawaii oder den Hochebenen der chilenischen Wüste), hat der Himmel eine Helligkeit von nur etwa 22 Magnituden. Dunkler wird es auch im Weltall kaum, und in so einem Fall kann man – ausreichend gute Augen und Erfahrung vorausgesetzt – noch Sterne bis zur 7. Magnitude sehen. Dann zeigt der Blick zum Himmel mehr als 10 000 Sterne. Aber auch nur dann.

Das Licht unserer modernen zivilisierten Welt und die hellen Nächte sind nicht nur ein ökologisches Problem für viele Pflanzen und Tiere. Und Lichtverschmutzung ist nicht nur eine enorme Energie- und Geldverschwendung, sondern vor allem ein kultureller Verlust für die gesamte Menschheit. Und das Schlimmste daran: Die meisten wissen gar nicht, was wir verloren haben.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben