Astronomie: Bilder aus dem kosmischen Kreißsaal

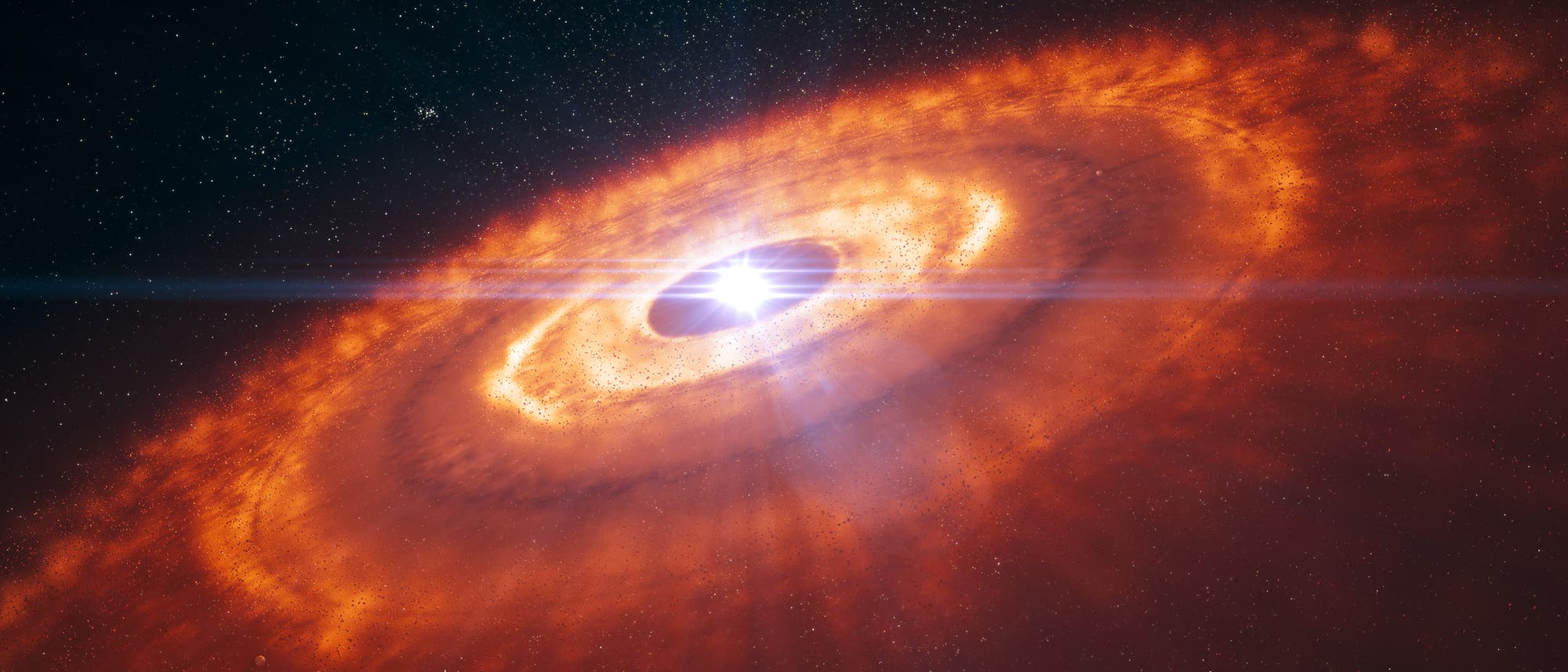

Vor etwa 100 000 Jahren, als noch die Neandertaler in den Höhlen Südeuropas lebten, wurde in der Taurus-Molekülwolke ein Stern geboren: Erst zog sich das Gas durch seine eigene Schwerkraft zusammen. Irgendwann war die Dichte dann so groß, dass Atomkerne miteinander verschmolzen - das Feuer der Kernfusion zündete. Materie, die bei der Entstehung des Sterns übrig geblieben war, kühlte ab und sammelte sich im Umfeld der jungen Sonne in einer Scheibe aus Staubkörnern und Gasschwaden.

Im September 2014 traf Strahlung aus dem jungen, 450 Lichtjahre entfernten Sternsystem die Erde. Astrophysiker fingen sie mit Hilfe von 66 Parabolantennen auf, dem Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), das auf einer Hochebene in der chilenischen Atacama-Wüste steht, der trockensten Region auf der Erde. Das Observatorium fängt dort, 5000 Meter über dem Meeresspiegel, sehr kurzwellige Radiostrahlung auf, so genannte Submillimeterwellen. Sie kann Wasserdampf in der Atmosphäre nur schlecht durchdringen - daher der Standort im chilenischen Hochgebirge.

ALMA eignet sich wie kein zweites Instrument auf der Erde dafür, junge Sterne und die sie umgebenden Scheiben zu beobachten; Letztere gaben Strahlung im Submillimeterbereich ab. Bei dem jungen Stern aus der Taurus-Molekülwolke, HL Tauri sein Name, erlebten Forscher dank ALMA eine Überraschung: Als sie die 66 Schüsseln auf die junge Sonne ausrichteten, rechneten sie damit, einen hellen, unstrukturierten Fleck zu sehen. Doch nachdem der Supercomputer der Teleskopanlage die gesammelten Radiowellen miteinander kombiniert hatte, zeigte sich eine Scheibe mit einer klar erkennbaren Ringstruktur. Darin waren Lücken zu erkennen, die auf kleine, neugeborene Planeten hindeuteten, die den Stern umkreisen - die Wissenschaftler blickten also in eine Art kosmischen Kreißsaal.

Seitdem haben Astronomen zahlreiche weitere »protoplanetare« Scheiben beobachtet. Ihr Studium ist mittlerweile ein eigenes Gebiet der Astrophysik, denn die Regionen, in denen Planeten entstehen, unterscheiden sich zum Teil stark. Einige sind ordentliche Ovale mit sauberen Bahnen wie auf einer Rennstrecke, andere ähneln eher Miniaturgalaxien mit spiralförmigen Armen. Auf manchen Bildern können die Forscher sogar erkennen, wie sich Planetenembryos bilden: Staub und Gas strömen hier auf rötlich glühende Knollen zu.

Doch je größer die Vielfalt, desto schwieriger wird es für die Astronomen, die Beobachtungen in Einklang mit den Theorien der Entstehung unseres Sonnensystems und anderer Planetensysteme zu bringen. Diese Modelle stehen schon länger auf wackeligen Füßen: Bereits die Entdeckung der ersten Planeten bei anderen Sternen in den 1990er Jahren, so genannter Exoplaneten, zeigte den Forschern, dass ihre Vorstellung von den Abläufen um junge Sonnen ausbaufähig sind.

Kein kosmischer Kreißsaal scheint dem anderen zu gleichen

Inzwischen sind tausende Exoplaneten bekannt - und in den allermeisten Fällen sind sie anders angeordnet als in unserem Sonnensystem. Hier befinden sich die kleinen Gesteinsplaneten nahe an der Sonne, große Gasplaneten treiben weiter außen durchs All. Die Mehrheit der bisher entdeckten Exoplanetensysteme zeigt kein derart klares Muster. Seit Forscher damit angefangen haben, protoplanetare Scheiben direkt zu beobachten, ist die Sache noch komplizierter geworden. »Wir sehen dort alle möglichen Strukturen«, sagt die US-Astronomin Kate Follette vom Amherst College im US-Bundesstaat Massachusetts. Auch die zeitlichen Abläufe scheinen anders zu sein als lange vermutet: »Selbst in Scheiben, bei denen wir gedacht haben, sie wären zu jung für die Entstehung von Planeten, scheinen sie sich zu bilden.«

Die vorherrschende Theorie zur Geburt unseres Sonnensystems geht interessanterweise auf Immanuel Kant zurück. 1755 malte sich der deutsche Philosoph aus, die Sonne und ihre Planeten könnten aus einem Nebel aus Gas und Staub entstanden sein. So ähnlich sehen es Forscher noch heute: Demnach entstand die Sonne aus dem kollabierenden Teil einer Molekülwolke, deren Material mehrere Sterne hervorbrachte. Die Sonne war dabei noch eine Zeit lang von einem Ring aus Gas und Staub umgeben, der langsam abkühlte und zu anwachsenden Körnchen kondensierte. Letztere bildeten dann immer größere Körper und schließlich Planetesimale genannte asteroidengroße Objekte, aus denen am Ende die Planeten entstanden.

Theoretiker haben die Einzelheiten des Prozesses seit den 1970er Jahren stetig verfeinert. Dabei haben sie die Anordnung der Planeten im Sonnensystem ebenso berücksichtigt wie die chemische Zusammensetzung von Meteoriten. Bei ihnen handelt es sich nach heutigem Verständnis um übrig gebliebene Bruchstücke aus der Frühzeit des Sonnensystems.

Allmählich etablierten sich zwei konkurrierende Theorien für die Entstehung von kleinen Gesteinsplaneten und großen Gasplaneten, die Anfang der 2000er Jahre gleichberechtigt nebeneinanderstanden. Laut der einen Theorie, der so genannten Kern-Akkretion, stoßen immer wieder Körper aus Gestein mit großer Energie zusammen. Sie werden dadurch für kurze Zeit flüssig, verschmelzen miteinander und bilden so immer größere Objekte - bis hin zu mehrere tausend Kilometer großen Protoplaneten.

Diese können mit ihrer Schwerkraft große Mengen Gas aus der protoplanetaren Scheibe ansaugen. So könnten im Prinzip Riesenplaneten wie Jupiter entstanden sein, sagen Befürworter des Szenarios. Wenn das Wachstum der Protoplaneten hingegen früher stoppe, entstünden Gesteinsplaneten vom Format der Erde oder des Mars.

Im anderen Szenario, genannt Strömungsinstabilität, durchläuft das Sonnensystem keine solche Phase gewaltiger Kollisionen, sondern eher eine Art von Gerinnung. Gas und Staub in der Umgebung der Sonne kühlen in diesem Modell rasch ab, formen Wirbel und verdichten sich unter der eigenen Gravitation an vielen Stellen. Zentimetergroße Brocken aus Staub und Eis bilden immer größere Ansammlungen, mit einer Größe von einem bis 100 Kilometern. Letztlich bilden sich daraus dann Planetenembryos und schließlich Planeten. Doch weder das eine noch das andere Szenario kann erklären, was wir sehen. Da ist zum Beispiel der Jupiter. Er enthält den Großanteil jener Materie, die nach der Geburt der Sonne übrig geblieben ist. Aber um das mit den bestehenden Modellen zu erklären, müsste sich sein Kern im jungen Sonnensystem extrem schnell gebildet haben. Die Zusammenstöße zwischen Planetesimalen hätten viele Millionen Jahre dafür benötigt.

Theoretiker schätzen jedoch, dass die Scheibe aus Gas und Staub um die frisch geformte Sonne schon nach einer bis zehn Millionen Jahren verschwand. Schließlich müsste der Staub im Umfeld des jungen Sterns von diesem rasch aufgesogen werden, während die freigesetzte Strahlung das Gas fortbläst.

Warum bewegen sich Gasplaneten in anderen Sternsystemen auf fremdartigen Bahnen?

Jüngst zeigten Messungen der NASA-Sonde Juno zudem, dass Jupiters Kern größer ist als bislang angenommen. Der Entstehungsprozess müsste also noch schneller abgelaufen sein als bisher vermutet. Auch eine andere Eigenschaft des Gasriesen ist schwer zu erklären: seine Position im Sonnensystem. Seit den 1970er Jahren spekulieren Theoretiker daher, der Planet könnte im Verlauf seines Entstehungsprozesses nach außen gewandert sein.

Die Probleme der Theorien für Planetenentstehung wurden Mitte der 2000er Jahre noch größer. Astronomen spürten in dieser Zeit immer wieder Riesenplaneten auf, die ihren Mutterstern binnen weniger Tage umkreisen. Andere neu entdeckte Welten zogen ihre Bahnen dagegen in erstaunlich großer Entfernung vom Zentrum, viel größer als die des Jupiters im Sonnensystem.

Trotz stetig verbesserter Computersimulationen konnten weder das Kern-Akkretions- noch das Strömungsinstabilitätsmodell solche Planetensysteme erklären. Eine mögliche Ursache für Planeten auf weiten Umlaufbahnen machte erst 2012 die Runde: Die Astronomen Anders Johansen und Michiel Lambrechts von der Universität Lund in Schweden entwickelten ein Szenario, das Kern-Akkretion und Strömungsinstabilität miteinander verbindet.

Bei dieser »Kieselstein-Akkretion« bildet die bei der Sternentstehung übrig gebliebene Materie lockere Ansammlungen aus Gas und Gesteinsbröckchen. Bereits vorhandene Kleinstplaneten bewegen sich durch diesen Mix und binden rasch weitere Steinchen an sich - ähnlich wie ein Schneeball, der hangabwärts rollt. Dadurch könne sich ein Planet am äußeren Rand der Geburtsscheibe des Sterns bilden und auf seiner Wanderung nach innen immer mehr Steine aufnehmen, erläutert Johansen. Und je nachdem, wie stark die entstehenden Himmelskörper über die Schwerkraft miteinander wechselwirken, kann ein Planet entweder sehr nah an seinem Stern enden oder in sehr großer Entfernung von ihm.

Die Kieselstein-Akkretion gewann rasch an Popularität, da sie es möglich machte, Systeme wie das des eingangs erwähnten Sterns HL Tauri zu erklären. Die dunklen Ringe in der hell leuchtenden Staubscheibe deuteten auf Planeten hin, die weniger als 100 000 Jahre alt sind. »Die Entdeckung hat uns sehr inspiriert - sie ist eine Art Bestätigung dafür, dass Planeten wirklich schnell wachsen können«, sagt Astronom Matthew Clement von der University of Oklahoma.

Doch obwohl das Kieselstein-Modell erklären kann, wie Planeten schnell anwachsen, liefert es wenige Erkenntnisse darüber, wie die erste Saat der Planeten - der Beginn des Schneeballs - zu Stande kommt. Die Herausforderung liegt darin, die Lücke zwischen zentimetergroßen Ansammlungen von Staub und Brocken von der Größe eines Mondes zu überbrücken. Früher waren die Forscher bei ihren Simulationen davon ausgegangen, dass sich Gas und Staub gemeinsam bewegen. »Man dachte stets, dass Gas und Staub perfekt aneinander gekoppelt sind«, sagt der Astronom Philip Hopkins vom California Institute of Technology in Pasadena.

Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Jono Squire hat er in Modellen zur Planetenentstehung Gas und Staub voneinander getrennt. So konnten die Forscher komplexe Wechselwirkungen in der protoplanetaren Scheibe untersuchen, bei denen Gas um Staubkörner herumwirbelt - ganz ähnlich wie sich im Wasser Wirbel um Objekte bilden, die auf der Oberfläche treiben. Derartige Gasströmungen werden schnell turbulent und instabil, wodurch der Staub zusammenklumpt - wie Treibgut auf dem Wasser. Solche Modelle könnten neue Einsichten in die Entstehung von Planetesimalen liefern, findet Hopkins. »Damit sieht die Sache plötzlich ganz anders aus.«

Allerdings lauert im Hintergrund bereits ein weiteres Problem. 2013 veröffentlichten der Astrophysiker Subhanjoy Mohanty vom Imperial College London und die jetzt an der Cardiff University tätige Astronomin Jane Greaves eine Übersicht über die protoplanetaren Scheiben in der Taurus-Molekülwolke. Zwar waren die verwendeten Teleskope nicht leistungsstark genug, um Spuren in den Scheiben aufzulösen, wie ALMA sie um HL Tauri gezeigt hat. Doch als die Forscher aufsummierten, wie viel Gas und Staub jeweils vorhanden ist, stießen sie darauf, dass die Scheiben um Sterne mittlerer Größe viel leichter sind als erwartet.

Im Sommer 2018 griff der Astronom Carlo Manara von der Europäischen Südsternwarte ESO diese Ergebnisse auf und zeigte, dass der Befund überall in der Milchstraße zu gelten scheint: Protoplanetare Scheiben enthalten nur einen Bruchteil der Masse, die sich im Orbit ähnlicher Sterne sammelt. Demnach wären Planetensysteme also massereicher als die Gas- und Staubscheiben, aus denen sie entstanden sind.

Wie auch immer die Erklärung für diesen offensichtlichen Widerspruch lautet, die Theoretiker müssen mit den Folgen der Diskrepanz zurechtkommen. Um die beobachteten Exoplaneten zu erklären, beginnen die Forscher im Allgemeinen mit einer großen Menge an Materie. »Man benötigt viel Masse in der Scheibe, damit ihre Anziehungskraft gewissermaßen als Saat wirkt und so zu einem Kollaps führen kann«, sagt Greaves.

Es ist natürlich durchaus möglich, dass es dort mehr Materie gibt, als wir sehen. Die Scheibe könnte welche enthalten, die sich mit Teleskopen nur schwer aufspüren lässt. Eine andere Möglichkeit haben Manara und sein Kollege Alessandro Morbidelli vom Observatorium Côte d'Azur in Nizza vorgeschlagen: Vielleicht ziehen die Sterne weiteres Material aus Regionen außerhalb ihrer protoplanetaren Scheiben an, aus der Molekülwolke, in der sie entstanden sind. Ein solcher Zustrom wäre eigentlich nur schwer nachzuweisen. Doch 2017 veröffentlichte Beobachtungen des ESO-Astrophysikers Hsi-Wei Yen und seiner Kollegen zeigen zwei Gasströme, die mit der Scheibe von HL Tauri verbunden zu sein scheinen - wobei die Forscher jedoch nicht feststellen konnten, ob das Gas zur Scheibe strömt oder davon weg.

Wenn das Gas sich tatsächlich in Richtung des Sterns bewegen sollte, so Morbidelli, hätte das gravierende Konsequenzen. In diesem Fall würde es Temperatur, Dichte und Magnetfeld der Scheibe beeinflussen. Und vielleicht gilt das auch für andere Sterne. Somit wären etwaige Planeten bei ihrer Entstehung und ihrem Wachstum keineswegs von der weiteren Umgebung isoliert, was die Modelle der Astrophysiker jedoch nicht abbilden. »Das würde unser Verständnis von protoplanetaren Scheiben über den Haufen werfen«, sagt Morbidelli.

Als ob Theoretiker nicht bereits genug zu tun hätten, schießen Astronomen immer neue Bilder kosmischer Kreißsäle. Die jüngsten Entdeckungen unterstützen die Vermutung, dass Planeten sehr früh im Leben von Sternen entstehen - und in höchst unterschiedlichen Abständen. Dabei liefert nicht nur das chilenische Observatorium ALMA neue Aufnahmen. Für ihre Beobachtungen nutzen Forscher auch das Instrument SPHERE am Very Large Telescope der ESO.

Jagd nach zentimetergroßen Körnern

Es befindet sich ebenfalls in der Atacama-Wüste, etwa sechs Autostunden südlich von ALMA. SPHERE ist mit einem System ausgestattet, das den Einfluss der Atmosphäre korrigieren kann, die Aufnahmen unscharf macht. Auch blendet es das Licht des Sterns aus und ermöglicht so einen ungestörten Blick auf die umgebende Scheibe. Im April 2018 meldeten Astronomen, sie hätten mit SPHERE die Scheiben um acht junge, sonnenähnliche Sterne abgebildet. Einige davon ähneln großen Tellern, andere zeigen dunkle Spuren wie eine Rennbahn - und eine von ihnen sieht aus wie eine Galaxie, die zwei gewaltige Materiestrahlen ins All feuert. Die Experten sehen sich dadurch in der Vermutung bestätigt, dass die Entstehung von Planeten ein komplexer Prozess ist, der zu vielen Ergebnissen führen kann.

ALMA hat derweil möglicherweise den bislang jüngsten Exoplaneten entdeckt: Er umkreist einen gerade einmal vier Millionen Jahre alten Stern, der 330 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Das Observatorium kann die Planeten zwar nicht direkt sehen, aber die Verteilung von Kohlenmonoxid in der Scheibe ermitteln. Die Forscher wiesen darin Wirbel nach, die auf drei Planeten hindeuten, jeder ungefähr mit der Masse des Jupiters. Wie Felsbrocken in einem Bach beeinflussen diese Planeten die Gasströmung in der Scheibe.

SPHERE lieferte eine weitere Entdeckung. Astronomen haben das Instrument auf einen anderen jungen Stern gerichtet, genannt PDS 70, und ein direktes Bild eines großen Gasplaneten in seinem Orbit erhalten. Der Planet umkreist seinen Stern im vierfachen Abstand des Jupiters zur Sonne und sammelt immer noch Materie aus der Geburtsscheibe aus Gas und Staub ein. Möglicherweise ist er nicht allein: Im Juni 2019 spürten Forscher mit einem Schwesterinstrument namens MUSE Hinweise auf einen anderen Protoplaneten in dem System auf. Und noch ein anderes Messgerät hat unlängst Bilder von Scheiben mit entstehenden Planeten geliefert: der Gemini Planet Imager GPI am Gemini South Telescope im Vorgebirge der chilenischen Anden. Eine seiner Aufnahmen zeigt einen großen Gasplaneten, der gut zu den Vorhersagen des Kern-Akkretions-Modells passt.

Insgesamt mussten sich viele Astronomen jedoch damit abfinden, dass ihre theoretischen Arbeiten aus vergangenen Jahrzehnten nicht mehr gelten - und dass nicht klar ist, wie man die Mängel der Theorien beheben kann. »Natürlich bin ich etwas traurig, dass meine Arbeiten aus der Vergangenheit nicht die Wirklichkeit beschreiben«, sagt der Astronom Sean Raymon vom Astrophysikalischen Laboratorium in Bordeaux. Aber so sei das eben mit Modellen: Sie spiegeln die Realität nie eins zu eins wider. »Dennoch sind sie ein Schritt vorwärts - hoffentlich.«

Letztlich könnten Beobachtungen mit heutigen Teleskopen nicht ausreichen, um das Rätsel zu lösen. ALMA und andere Radioteleskope können zwar den Staub und das Gas in der Umgebung junger Sterne sehen. Und mit optischen Instrumenten wie SPHERE und GPI lassen sich die Scheiben und die darin eingebetteten Planeten abbilden. Doch der ganze Bereich zwischen den winzigen Staubkörnchen und 1000 Kilometer großen Körpern bleibt unsichtbar. Vielleicht können künftige Observatorien die Lücke zwischen Staub und Protoplaneten zumindest teilweise überbrücken. Fachleute hoffen hier unter anderem auf hochauflösende Radiobeobachtungen am Merlin Array in Großbritannien sowie am künftigen Square Kilometer Array in Südafrika und Westaustralien.

Die Forscher hoffen, auf diese Weise zentimetergroßes Material in den Scheiben aufzuspüren, aus dem sich Planeten bilden könnten. »Wenn wir einen Fleck in einer Scheibe sehen, der auf die Entstehung eines erdähnlichen Planeten in einem ähnlichen Abstand wie jenem der Erde von der Sonne hindeutet - das wäre der heilige Gral, zumindest für mich«, findet Greaves.

Die Beobachtung protoplanetarer Scheiben steckt somit noch in den Kinderschuhen, und die vollständige Geschichte der Planetenentstehung ist wohl komplizierter, als Wissenschaftler lange vermuteten. Ideen und Theorien könnten also immer wieder über den Haufen geworfen werden. »Unser Sonnensystem scheint jedenfalls kein typisches Beispiel für die Planetensysteme da draußen zu sein«, sagt Clement. »Unsere Heimat tanzt ein wenig aus der Reihe.«

Ein ausführliches Video zur Entdeckung von Exoplaneten finden Sie hier.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.