Biologie: Intelligent ohne Gehirn?

Niemand würde wohl auf die Idee kommen, eine Planarie als intelligent zu bezeichnen – auch wenn der stecknadelkopfgroße Kopf des Plattwurms eine mikroskopisch kleine Nervenzellstruktur enthält, die man als Gehirn bezeichnen könnte. Der Wurm schlängelt sich auf der ganzen Welt durch den Schlamm von Seen und Teichen und tut den ganzen Tag fast nichts anderes, als zu fressen. Doch er beherrscht etwas, was uns Menschen unmöglich ist: die perfekte Regeneration. Reißt man ihn in zwei Hälften, wächst seinem Kopf ein neuer Schwanz und seinem Schwanz ein neuer Kopf. Nach einer Woche schwimmen zwei gesunde Tiere davon.

Michael Levin von der Tufts University in Massachusetts, USA, interessiert sich vor allem für das Schwanzende. Der Biologe vermutet nämlich, dass die »Intelligenz« von Lebewesen auch außerhalb ihres Gehirns liegen kann – etwa im Hinterteil: »Jede Intelligenz ist eigentlich kollektive Intelligenz, denn jedes kognitive System besteht aus irgendwelchen Teilen.«

Für ihn sind die Planarien das perfekte Versuchsobjekt. Üblicherweise bevorzugen diese glatte gegenüber rauen Oberflächen und begrenzte gegenüber offenen Umgebungen. Setzt man die Würmchen etwa in eine Schale mit geriffeltem Boden, schmiegen sie sich ganz an den Rand. 2013 fütterte Levin in seinem Labor einige Tiere ausschließlich in der Mitte einer rauen Schale mit leckerem Leberpüree. Schon bald verloren sie die Abneigung gegen das holprige Pflaster und überquerten es, um an die Leckerei zu kommen. Andere Planarien trainierte er auf die gleiche Weise, allerdings in glattbodigen Schalen.

Dann guillotinierte er alle Tiere, warf die Kopfenden weg und wartete zwei Wochen, bis den Schwanzenden neue Köpfe gewachsen waren. Nun setzte er die regenerierten Würmer in geriffelte Schalen und schmierte wiederum Leberpaste in die Mitte: Diejenigen, die zuvor in glatten Schalen gelebt hatten, rührten sich erst einmal nicht vom Fleck. Die anderen hingegen fanden recht bald zum Futter. Irgendwie hatten diese Planarien, trotz des völligen Verlustes ihres Gehirns, die Erinnerung an die Belohnung behalten. Aber wie? Und wo?

Neues Forschungsfeld: Basale Kognition

Offenbar haben auch normale Zellen – und nicht nur hoch spezialisierte Hirnzellen wie Neurone – die Fähigkeit, Informationen zu speichern und entsprechende Reaktionen hervorzurufen. Michael Levin konnte zeigen, dass Zellen minimale Veränderungen in elektrischen Feldern als eine Art Gedächtnis nutzen können. Diese Entdeckung katapultierte den Biologen an die Spitze des neuen Forschungsgebiets, das sich »basale Kognition« nennt. Ihre Vertreter vermuten, dass Merkmale der Intelligenz – Lernen, Gedächtnis, Problemlösung – nicht nur durch Gehirne vermittelt werden, sondern auch von Geweben außerhalb davon.

Die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren bis vor Kurzem der Ansicht, dass Denkvermögen erst auftauchte, als vor einer halben Milliarde Jahren die frühesten Gehirne entstanden. Ohne sie sei jedes Verhalten lediglich eine Art Reflex. Doch Levin und einige weitere Fachleute sind anderer Meinung. Zwar bestreitet der Forscher von der Tufts University nicht, dass Gehirne großartig sind, was Rechengeschwindigkeit und Leistung anbelangt. Aber für ihn sind die Unterschiede zwischen Zellklumpen und Gehirnen eher graduell als absolut. Levin glaubt sogar, dass erste kognitive Fähigkeiten schon auftauchten, sobald verschiedene Zellen zu kooperieren begannen und komplexere Organismen entstanden. Erst später entwickelten sich diese Zellverbände zu Gehirnen weiter, so dass die Tiere sich schneller bewegen und denken konnten.

»Und dann packte man irgendwie die neuronale Kognition obendrauf. Aber sie ist das Sahnehäubchen, nicht die Torte«Josh Bongard, Robotikforscher

Diese Position wird auch von Robotikforschern wie Josh Bongard vertreten, der das Morphology, Evolution & Cognition Laboratory an der University of Vermont in den USA leitet und häufig mit Levin zusammenarbeitet. »Gehirne waren eine der letzten Erfindungen von Mutter Natur – das, was am Ende kam«, sagt Bongard. »Der Körper spielte eine Rolle. Und dann packte man irgendwie die neuronale Kognition obendrauf. Aber sie ist das Sahnehäubchen, nicht die Torte«, sagt er.

In den vergangenen Jahren ist das Interesse an der basalen Kognition geradezu explodiert. Das liegt daran, dass man inzwischen bei vielen Lebewesen, die kein Gehirn besitzen, erstaunlich intelligentes Verhalten beobachtet hat. Forschern und Forscherinnen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), die sich bisher auf das menschliche Gehirn als Vorbild konzentrierten, eröffnet die basale Kognition spannende Alternativen. Für philosophisch Interessierte wiederum wirft die basale Kognition ein ganz neues Licht auf die Welt: Entwickelte sich das Denken etwa schon aus einem überaus simplen Anfangszustand heraus? Vielleicht geschieht es überall um uns herum, jeden Tag – in Formen, die wir bisher nur nicht erkannt haben, weil wir nicht wussten, wonach wir suchen sollten.

Wankt die letzte Bastion des Menschen?

Heutzutage erscheint es den meisten absurd, aber noch vor wenigen Jahrzehnten glaubten viele Wissenschaftler, dass Tiere keinen Schmerz oder andere Gefühle empfinden. Und echte Gedanken? Schon gar nicht. Der Verstand war den Menschen vorbehalten – er war unsere letzte Bastion, sagt Pamela Lyon von der University of Adelaide in Australien, die 2018 den Begriff der basalen Kognition für diesen Forschungsbereich prägte: Die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums. Der Mensch ist nur eine Tierart von vielen. »Als Menschen wurden wir aus jeder zentralen Position herausgerissen«, so Lyon. Wenigstens das Denken sollte uns auszeichnen, oder? Doch darauf zu bestehen, dass sich menschliche von tierischer Intelligenz qualitativ unterscheide, ist für die »Biophilosophin« nur eine weitere Form des zum Scheitern verurteilten Exzeptionalismus.

Nachdem Forschungsteams das reiche Innenleben von Lebewesen dokumentiert haben, ist auch diese Vorstellung auf dem Rückzug. Affen, Hunde, Delfine, Krähen und sogar Insekten haben sich als schlauer als vermutet erwiesen. In seinem 2022 erschienenen Buch »The Mind of a Bee« berichtet der Verhaltensökologe Lars Chittka über seine jahrzehntelange Arbeit mit Honigbienen. Er konnte zeigen, dass die Tiere eine Tanz-Zeichensprache verwenden, einzelne menschliche Gesichter unterscheiden und sich die Standorte weit entfernter Blumen merken und einander mitteilen. Bienen haben gute und schlechte Laune, und sie können laut Experimenten durch lebensgefährliche Erlebnisse offenbar nachhaltig traumatisiert werden, zum Beispiel, wenn sie von einer in einer Blume versteckten Spinne angegriffen werden.

Eine noch größere Provokation besteht allerdings darin, dass sogar absolut hirnlose Lebewesen wie Pflanzen erstaunlich raffinierte Verhaltensweisen zeigen. »Das Neuron ist keine Wunderzelle«, sagt Stefano Mancuso, ein Botaniker an der Universität Florenz in Italien, der mehrere Bücher über pflanzliche Intelligenz geschrieben hat. »Es ist eine normale Zelle, die ein elektrisches Signal erzeugen kann. Bei Pflanzen ist fast jede Zelle dazu in der Lage.«

Wenn Pflanzen »denken«

Bei Mimosen falten sich die gefiederten Blätter bei Berührung normalerweise zusammen und welken. Damit wollen sie für ihre Fressfeinde möglichst unattraktiv erscheinen.

Ein Forschungsteam der University of Western Australia und der Universität Florenz berührte eine solche Pflanze den ganzen Tag über immer wieder, ohne sie zu verletzen. Schnell lernte die Mimose, den Reiz zu ignorieren. Besonders bemerkenswert war: Selbst als man die Pflanze einen Monat lang in Ruhe gelassen hatte und sie dann erneut testete, schien sie sich an die Erfahrung zu erinnern. Die Venusfliegenfalle hingegen kann sogar »zählen«: Sie schnappt nur zu, wenn zwei ihrer Sinneshaare kurz nacheinander berührt werden, und schüttet erst dann Verdauungssäfte in die geschlossene Falle aus, wenn ihre Sinneshaare noch drei weitere Male Signale auslösen.

Solche Reaktionen werden bei Pflanzen, genau wie bei Tieren, durch elektrische Signale vermittelt. »Verkabelt« man eine Venusfliegenfalle mit einer Mimose, klappt Letztere komplett zusammen, sobald man ein Sinneshaar der Fleisch fressenden Pflanze streift. Außerdem kann man die Pflanzen ähnlich wie Tiere mit einem Betäubungsgas außer Gefecht setzen. Ihre elektrische Aktivität stagniert und sie reagieren nicht mehr – ganz so, als seien sie »bewusstlos«.

»Pflanzen müssen vorausplanen, um ihre Ziele zu erreichen, und dazu müssen sie riesige Datenmengen integrieren«Paco Calvo, Philosoph

Tatsächlich können Pflanzen ihre Umgebung erstaunlich gut wahrnehmen. Sie registrieren, wenn sie sich selbst oder etwas anderes sie beschattet. Sie »spüren« fließendes Wasser und wachsen darauf zu. Sie reagieren auf den Flügelschlag von Bienen, indem sie mehr Nektar produzieren. Sie bemerken es, wenn sie von Käfern angefressen werden, und stellen daraufhin giftige Abwehrstoffe her. Sie erkennen sogar, wenn ihre Nachbarn angegriffen werden: Konfrontiert man die Ackerschmalwand (ein Lieblingsobjekt der Pflanzenforschung) mit den typischen Vibrationen von fressenden Raupen, schickt sie giftiges Senföl in ihre Blätter.

Paco Calvo, Direktor des Minimal Intelligence Laboratory an der Universidad de Murcia in Spanien und Autor des Buches »Planta Sapiens«, ist sich sicher: »Pflanzen müssen vorausplanen, um ihre Ziele zu erreichen, und dazu müssen sie riesige Datenmengen integrieren. Sie müssen sich adaptiv und proaktiv mit ihrer Umgebung auseinandersetzen und über die Zukunft nachdenken. Das nicht zu tun, können sie sich einfach nicht leisten.«

Die geschilderten Beobachtungen mögen nicht beweisen, dass Pflanzen Intelligenzbestien sind. Aber mit ihren begrenzten Mitteln zeigen sie doch die Fähigkeit, ihre Welt wahrzunehmen und diese Informationen zu nutzen, um das zu bekommen, was sie brauchen. Das ist ein wichtiger Bestandteil von Intelligenz.

Die Intelligenz des Schleimpilzes

Allerdings sind Pflanzen immerhin komplexe Vielzeller. Was wäre, wenn sogar Einzeller wie Amöben denken könnten? Auch hier gibt es Hinweise auf eine erstaunliche Lernfähigkeit, etwa beim Schleimpilz, der ein bisschen wie geschmolzener Käse aussieht. Weltweit sickert er durch die Waldböden, um tote Pflanzen zu verdauen. Obwohl er so groß wie ein Teppich werden kann, besteht er letztlich aus einer einzigen Zelle, in der sich jedoch viele Zellkerne befinden. Als Forschungsteams aus Japan und Ungarn einen Schleimpilz an den Eingang eines Labyrinths und einen Haufen Haferflocken an den Ausgang platzierten, erkundete er alle möglichen Wege, um die schmackhafte Nahrung zu finden. Sobald er aber die Haferflocken entdeckt hatte, zog sich der Pilz aus allen Sackgassen des Labyrinths zurück und konzentrierte sich ganz auf den Weg, der zur Mahlzeit führte. Von vier möglichen Lösungen wählte er fortan jedes Mal die kürzeste Route durch den Irrgarten.

Solche Fähigkeiten, Probleme zu lösen, könnte man als einfache Algorithmen abtun. Doch weitere Experimente lassen daran Zweifel aufkommen. Audrey Dussutour von der französischen Forschungsorganisation Centre national de la recherche scientifique platzierte Haferflocken an das eine Ende einer kleinen Brücke. Diese war mit Koffein getränkt, das Schleimpilze normalerweise meiden. Tagelang war der Organismus am anderen Ende der Brücke scheinbar ratlos und suchte einen alternativen Weg. Aber letztlich wurde er so hungrig, dass er die Koffeinbeschichtung ignorierte, die Brücke überquerte und sich an den leckeren Haferflocken zu schaffen machte. Schon bald verlor er dauerhaft die Abneigung gegen das Koffein.

RNA als Erfahrungsspeicher

Womit wir wieder bei den geköpften Planarien wären. Wie kann sich ein Lebewesen ohne Gehirn an etwas erinnern? Wo sitzt bei ihm das Gedächtnis? Wo der Verstand? Nach gängiger Meinung lassen sich Erinnerungen ausschließlich in einem Netzwerk von synaptischen Verbindungen zwischen den Neuronen im Gehirn speichern. »Diese Ansicht hat eindeutig Risse bekommen«, sagt Michael Levin. Dazu trugen unter anderem die Arbeiten des Neurowissenschaftlers David Glanzman von der University of California in Los Angeles bei. Glanzman konnte die konditionierte Erinnerung an einen Elektroschock von einer Nacktschnecke auf eine andere übertragen. Er entnahm dazu RNA (Ribonukleinsäuren) aus dem Gehirn eines Tiers, das wiederholt nach einer Berührung einen Stromstoß erhalten hatte, und injizierte die Moleküle in das Gehirn von Artgenossen. Jetzt schreckten auch die Empfänger vor dem Reiz zurück, den die Spenderschnecke zuvor mit dem Stromstoß assoziiert hatte. Daraus folgt: Wenn RNA ein Medium ist, mit dem sich Erinnerungen speichern lassen, dann könnte jede Zelle dazu in der Lage sein – nicht nur Neurone!

Tatsächlich mangelt es nicht an denkbaren Mechanismen, durch die Zellverbände Informationen speichern könnten. Alle Zellen verfügen in ihrem Zytoskelett und in ihren Genregulationsnetzwerken über etliche anpassungsfähige Komponenten. Diese lassen sich folglich in verschiedene Zustände versetzen und könnten so das spätere Verhalten beeinflussen. Noch sind sich die Fachleute nicht sicher, was im Fall der geköpften Planarien passiert. Vielleicht haben die verbliebenen Körperteile irgendwo im Inneren der Zellen Informationen gespeichert, die beim Wiederaufbau des Körpers an den Rest weitergegeben werden – darunter die Reaktion auf raue Böden.

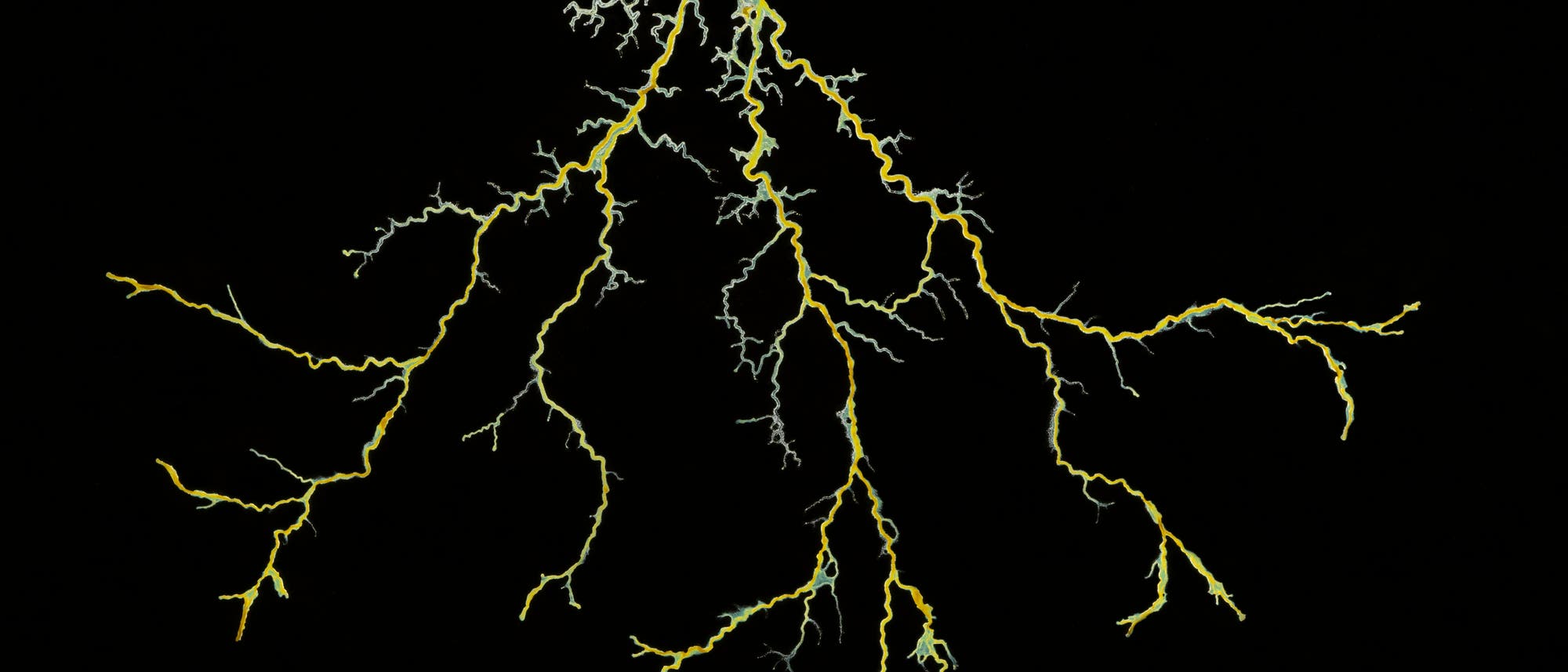

Levin glaubt jedoch, dass etwas noch Faszinierenderes vor sich geht: Möglicherweise wurde die Erfahrung nicht nur irgendwo innerhalb der Zellen gespeichert, sondern auch in der Art und Weise, wie sie miteinander interagieren. Der Forscher hat einen Großteil seiner Karriere damit verbracht, die Kommunikation von Zellverbänden während der Morphogenese zu untersuchen, also der Entwicklung eines Körpers: Wie arbeiten die Zellen zusammen, um Gliedmaßen und Organe an genau den richtigen Stellen zu bilden? Für Levin liegt zumindest ein Teil der Antwort in der so genannten Bioelektrizität, jenem schwachen Strom, der durch alles Lebendige fließt.

Die unterschätzte Bioelektrizität

Die Tatsache, dass geladene Teilchen durch Körper strömen, ist schon seit Jahrhunderten bekannt. Bis vor Kurzem dachten die meisten Biologen allerdings, dass dies hauptsächlich der neuronalen Signalübertragung dient.

Seit den 1930er Jahren hat man jedoch immer wieder vereinzelt beobachtet, dass offenbar auch andere Zelltypen Bioelektrizität nutzen, um Informationen zu speichern und weiterzugeben. Levin hatte sich schon während der Schulzeit mit dem Schreiben von Codes über Wasser gehalten und wusste, dass Computer mittels Elektrizität ihre Transistoren zwischen den Werten 0 und 1 umschalten. Jedes Programm ist auf dieser binären Grundlage aufgebaut. Als er im Studium erfuhr, dass alle Zellen im Körper Kanäle in ihren Membranen haben, die wie Spannungstore funktionieren und unterschiedlich starke Ladungsströme durchlassen, kam ihm folgende Idee: Solche Tore könnten wie Transistoren funktionieren, und Zellen könnten diese stromgesteuerte Informationsverarbeitung nutzen, um ihre Aktivitäten zu koordinieren.

In den 2000er Jahren entwickelte der Forscher eine Methode, mit der er die Spannung an jedem beliebigen Punkt einer Planarie messen konnte. Er stellte fest, dass sich die Werte am Kopf- und am Schwanzende unterschieden. Nachdem Levin experimentell die Spannung des Schwanzes an die des Kopfes angeglichen hatte, zeigte sich der Wurm zunächst unbeeindruckt. Als er ihn jedoch in zwei Hälften schnitt, wuchs dem Kopfende statt eines neuen Schwanzes ein zweiter Kopf. Und als Levin diesen doppelköpfigen Wurm erneut in zwei Hälften teilte, entstanden an beiden Enden wiederum neue Köpfe. Obwohl die Würmer genetisch mit normalen Planarien identisch waren, führte die einmalige Spannungsänderung also zu einem zweiköpfigen Zustand.

In einem weiteren Versuch nahm sich Levin Afrikanische Krallenfrösche vor: beliebte Labortiere, die sich vergleichsweise rasch vom Ei über die Kaulquappe zum ausgewachsenen Tier entwickeln. Er fand heraus, dass sich an jeder beliebigen Stelle der Kaulquappe ein funktionierendes Auge bildet, sofern man dort eine bestimmte Spannung anlegt. Indem er bei Tieren eine Wunde 24 Stunden lang auf eine spezielle Weise bioelektrisch behandelte, konnte er sogar die Regeneration eines Beins auslösen. Die Zellen übernahmen daraufhin offenbar selbstständig die Aufgabe, den Körperteil zu bilden.

Das funktioniere in etwa so, wie wenn man ein Unterprogramm startet, vermutet Levin. Computerprogrammierer meinen mit dem Aufruf eines Unterprogramms ein Codestück, das einer Maschine befiehlt, eine ganze Reihe von mechanischen Aktionen auszulösen. Das Schöne an dieser höheren Programmierebene ist, dass sich damit Milliarden von Schaltkreisen steuern lassen, ohne dass man die Maschine aufschrauben und jeden einzelnen separat von Hand verändern muss. Vergleichbares war beim Wachsen der Kaulquappenaugen der Fall: Niemand musste die Konstruktion von Linsen, Netzhäuten und all den anderen Teilen eines Auges einzeln anweisen. Es reichte die Steuerung auf der Ebene der Bioelektrizität.

Wie sich die Bioelektrizität nutzen ließe

Michael Levin glaubt, dass diese Entdeckung nicht nur für unser Verständnis der Evolution der Kognition, sondern auch für die Humanmedizin von großer Bedeutung sein könnte. Zu wissen, wie man »mit Zellen spricht«, wie sich ihr Verhalten durch Bioelektrizität koordinieren lässt, könnte zum Beispiel beim Kampf gegen Krebs helfen. Schließlich treten Tumoren dann auf, wenn ein Teil des Körpers nicht mehr richtig mit dem restlichen kooperiert. Normale Zellen sind darauf programmiert, sich als Teil eines Kollektivs an die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu halten. Aber Krebszellen lösen sich von ihrer Bestimmung und koppeln sich von der Umgebung ab. Sie suchen auf eigene Faust nach Nahrung; sie vermehren sich und verteidigen sich gegen Angriffe des körpereigenen Immunsystems. Mit anderen Worten: Sie verhalten sich wie ein unabhängiger Organismus.

Weshalb verlieren sie ihre ursprüngliche Gruppenidentität? Teilweise, so Levin, weil die Mechanismen versagen, die die Verschmelzung des »zellulären Geistes« aufrechterhalten. »Stress, Chemikalien, genetische Mutationen – all das kann dazu führen, dass die Kommunikation zusammenbricht«, sagt er. Tatsächlich konnte sein Team bei Fröschen allein dadurch Tumoren auslösen, dass es dem gesunden Gewebe ein »schlechtes« bioelektrisches Muster aufzwang.

Noch erstaunlicher war, dass Levin solche Geschwulste auflösen konnte, indem er umgekehrt das richtige bioelektrische Muster anlegte. Dieses stellte offenbar die Kommunikation zwischen den aufständischen Krebszellen und dem Rest des Körpers wieder her. Irgendwann in der Zukunft, so spekuliert der Forscher, könnte die bioelektrische Therapie vielleicht bei Krebspatienten eingesetzt werden, um das Wachstum von Tumoren zu stoppen oder die Regeneration von kranken Organen anzuregen. Dazu müsste man allerdings den bioelektrischen Code knacken, der den Zellen sagt, nach welchem Muster sie wachsen sollen. Bei Kaulquappen konnte Levin bereits zeigen, dass Tiere, die bei der Geburt massive Hirnschäden erlitten hatten, nach der richtigen Dosis Bioelektrizität wieder ein normales Gehirn bildeten.

In den letzten Jahren floss eine philosophische Komponente in Levins Arbeit und Vorträge ein. »Ich hatte diese Ideen schon seit Jahrzehnten, aber es war lange nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen.« Das änderte sich mit seinem Aufsatz von 2019 mit dem Titel »The Computational Boundary of a ›Self‹«. Auf Basis seiner Versuchsergebnisse postulierte er darin, dass wir alle kollektive Intelligenzen sind, die aus kleineren, hochkompetenten Problemlösern bestehen. Passend dazu zitierte die Tageszeitung »The New York Times« Josh Bongard aus Vermont: »Wir sind intelligente Maschinen, die aus intelligenten Maschinen bestehen, die wiederum aus intelligenten Maschinen bestehen.«

Picasso-Kaulquappen überwinden genetische Programmierung

Levin war zu seiner Erkenntnis gelangt, als er die körperliche Entwicklung seiner Krallenfrösche beobachtete. Während sich die Kaulquappe in einen Frosch verwandelt, strukturiert sich ihr Gesicht stark um. Der Kopf verändert seine Form, die Augen, der Mund und die Nasenlöcher wandern an neue Positionen. Bisher ging man davon aus, dass diese Veränderungen fest vorgegeben sind und mechanischen Programmen folgen, die von den Genen gesteuert werden. Doch Levin vermutete, dass der Ablauf nicht allein genetisch vorherbestimmt ist. Er brachte die normale Entwicklung von Froschembryonen elektrisch durcheinander und erzeugte so Kaulquappen mit Augen, Nasenlöchern und Mündern an den falschen Stellen. Levin nannte sie »Picasso-Kaulquappen«.

»Wir sind intelligente Maschinen, die aus intelligenten Maschinen bestehen, die wiederum aus intelligenten Maschinen bestehen«Josh Bongard, Robotikforscher

Wäre die Froschentwicklung vollkommen genetisch vorprogrammiert, hätten die endgültigen Froschgesichter genauso verkorkst sein müssen wie die der Kaulquappen. In der evolutionären Vergangenheit des Frosches existierten keine Gene, die ihn auf eine solche Strommanipulation vorbereitet hätten. Levin beobachtete nun aber Erstaunliches: Während sich die Picasso-Kaulquappen in Frösche verwandelten, fanden die Augen und Münder dennoch ihren Weg zu ihren richtigen Positionen. »Das ist Intelligenz in Aktion«, schrieb er. »Die Fähigkeit, ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder ein Problem zu lösen, indem man angepasst an sich ändernde Umstände neue Schritte unternimmt.« Weil die Zellen durch Bioelektrizität zu einem Schwarmgeist verschmelzen würden, könnten sie Leistungen vollbringen, die weit über die der Gene hinausgingen.

Die basale Kognition in KI und Robotik

Das größte Interesse an Levins Arbeit kommt aus den Bereichen der künstlichen Intelligenz und der Robotik. Dort sieht man in der basalen Kognition eine Möglichkeit, einige grundlegende Schwächen der Technik zu beheben. Denn trotz ihrer erstaunlichen Fähigkeiten haben KIs immer noch große Schwierigkeiten, die physische Welt zu verstehen. Sie können Gedichte im Stil von Shakespeare verfassen, doch wenn sie durch ein Gelände laufen müssen, sind sie oft überfordert.

Laut Bongard liegt das daran, dass die KI in gewisser Weise zu verkopft ist. Für bestimmte Dinge brauche es die Physis, so Bongard: »Hat man einen Körper, lässt sich etwas über Ursache und Wirkung erfahren, da man mit ihm Wirkungen verursacht.« Aber diese Möglichkeit haben KI-Systeme nicht.

Bongard ist ein führender Vertreter der »Embodied Cognition«-Fraktion in der Robotik. Sie versucht KI-Lösungen zu entwickeln, die etwas über die Welt lernen, indem sie ihre eigene Interaktion beobachten. Wolle man verkörperte Kognition in Aktion sehen, brauche man nur einem Krabbelkind zuzuschauen, das gerade die Küche ausräumt, sagt er. »Das machen Kleinkinder nun mal. Sie stupsen die Welt an – buchstäblich und metaphorisch – und beobachten dann, wie die Welt unweigerlich zurückschlägt.«

Bongards Labor nutzt beispielsweise KI-Programme, um Roboter aus flexiblen, legoähnlichen Würfeln zu konstruieren, die er »Minecraft für die Robotik« nennt. Die Würfel wirken wie blockförmige Muskeln, mit denen sich die Roboter ähnlich wie Raupen bewegen. Die von der KI entworfenen Maschinen lernen durch Versuch und Irrtum, indem sie Würfel hinzufügen und entfernen. So entwickeln sie sich zu beweglicheren Formen weiter, während die schlechtesten Entwürfe verworfen werden (siehe »Lernfähige Zellklumpen«).

»Die Evolution bringt keine spezifischen Lösungen für spezifische Probleme hervor. Sie bringt Maschinen hervor, die Probleme lösen können«Michael Levin, Biologe und Kognitionsforscher

Froschzellen auf Achse

Im Jahr 2020 entdeckte Bongards KI auf diese Weise, wie man einen Würfelroboter zum Laufen bringt. Das wiederum inspirierte Levins Arbeitsgruppe zu einem Experiment, in dem sie einem Krallenfrosch einzelne lebende Hautstammzellen entnahm und in einer Lösung ihre Fusion anregte. Tatsächlich verschmolzen die Zellen zu Klumpen von der Größe eines Sesamkorns und agierten nun als eigenständige Einheit. Die Hautzellen des Krallenfrosches besitzen Flimmerhärchen, die normalerweise die schützende Schleimschicht auf der Froschhaut bilden. Doch die neu entstandenen Klümpchen benutzten ihre Flimmerhärchen wie Ruder. Mit ihnen navigierten sie durch Labyrinthe und verschlossen sogar Wunden. Befreit von ihrem beengten Dasein wurden sie zu etwas Neuem. Sie waren definitiv keine Frösche, obwohl sie deren Genom hatten. Da die Zellen von Fröschen der Gattung Xenopus stammten, gaben Levin und Bongard ihnen den Spitznamen »Xenobots«.

Im Jahr 2023 zeigten die beiden Forscher, dass ähnliche Leistungen auch von Bestandteilen einer anderen Spezies erbracht werden können: menschlichen Lungenzellen. Klumpen davon setzten sich selbst zusammen und begannen, sich fortzubewegen. Das Tufts-Team nannte diese Schöpfung »Anthrobots«.

Für Levin sind die Xeno- und Anthrobots ein weiteres Zeichen dafür, dass wir die Evolution kognitiver Fähigkeiten neu überdenken müssen. »Wenn man ein Lebewesen studiert, fragt man sich normalerweise: Warum sieht es so aus? Wieso zeigt es jene Verhaltensweisen? Und die Standardantwort ist: wegen der Evolution. Aber bis vor Kurzem existierten keine Xenobots. Es gab also nie einen evolutionären Druck, ein erfolgreicher Xenobot zu sein. Weshalb tun diese Dinger dann das, was sie tun? Und zwar schon innerhalb von 24 Stunden, nachdem sie auf die Welt gekommen sind? Ich glaube, das liegt daran, dass die Evolution keine spezifischen Lösungen für spezifische Probleme hervorbringt. Sie bringt Maschinen hervor, die Probleme lösen können.«

Xenobots und Anthrobots haben natürlich nur sehr begrenzte Fähigkeiten. Dennoch liefern sie vielleicht einen Hinweis darauf, wie Intelligenz auf natürliche Weise entstehen kann – nämlich dann, wenn einzelne Einheiten mit bestimmten Zielen und Bedürfnissen zusammenarbeiten.

Levin hofft, dass wir irgendwann den bisher starken Widerstand dagegen, einen völlig anders gearteten Verstand als solchen anzuerkennen, überwinden – ob er nun aus Schleim oder Silizium besteht. Für Pamela Lyon aus Adelaide ist das eigentliche Versprechen der basalen Kognition, dass wir die Verwandtschaft akzeptieren: »Wir halten uns für die Krone der Schöpfung. Doch wenn wir erkennen, wie viel wir mit Grashalmen und Bakterien gemeinsam haben – dass wir auf einer sehr, sehr tiefen Ebene miteinander verwandt sind –, dann ändert sich die gesamte Sicht darauf, was es bedeutet, ein Mensch auf diesem Planeten zu sein.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.