Pfeifsprachen: Das Hirn pfeift beidseitig

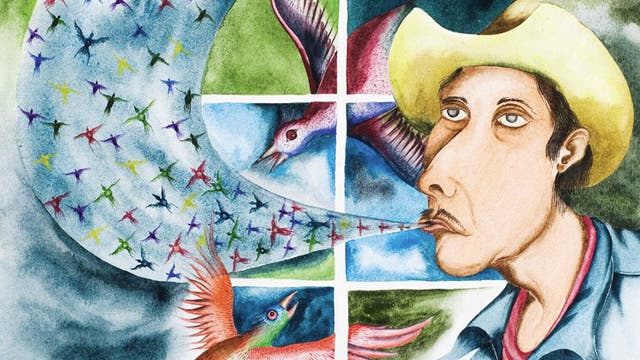

Nur wenig ist bekannt über eine extrem seltene Sonderform von Sprache, die gepfiffene Sprache, auch Pfeifsprache genannt. Dabei verständigen sich Menschen über große Distanzen, indem sie ihre normale Muttersprache nach einem bestimmten Muster in Pfeiftöne übertragen – hohe Töne stehen beispielsweise für helle Vokale, tiefe für dunkle, und Konsonantenfolgen werden mit Hilfe des Tonhöhenverlaufs imitiert.

Die für alle Nichteingeweihten völlig unverständliche Darreichungsform von Sprache hat sich in mehreren abgelegenen, meist gebirgigen Gegenden weltweit entwickelt und erlaubt es, sich teils über Kilometer hinweg zu verständigen. Zu den bekanntesten zählt die auf dem Spanischen basierende Pfeifsprache von La Gomera. Aber auch aus Frankreich, Mexiko und der Türkei sind Pfeifsprachen bekannt. Allen ist gemeinsam, dass sie bisher kaum wissenschaftlich untersucht wurden.

Eine kleine Studie an 31 Pfeifern aus dem Dorf Kuşköy im Nordosten der Türkei legt nun nahe, dass Pfeifsprachen im Gehirn ganz anders verarbeitet werden als andere Formen von Sprachen wie etwa Laut- oder Gebärdensprache: Um die Pfeiftöne zu analysieren, greift das Gehirn der Pfeifer offenbar ganz erheblich auf die rechte Gehirnhälfte zurück, deren Beitrag bei der Verarbeitung von Lautsprache sonst dem der linken untergeordnet ist.

Das ermittelten der Bochumer Neurowissenschaftler Onur Güntürkün und dessen Kollegen mit Hilfe eines Experiments zum so genannten dichotischen Hören: Dabei wurde den Pfeifern auf dem linken Ohr jeweils eine andere Sprachsilbe vorgespielt als auf dem rechten Ohr; anschließend wurden die Teilnehmer gefragt, was sie verstanden hatten. Handelte es sich um normales, gesprochenes Türkisch, setzte sich zumeist der auf dem rechten Ohr eingespielte Reiz durch – dieses Ohr ist an die sprachlich dominierende linke Gehirnhälfte angeschlossen. Bekamen die Teilnehmer hingegen gepfiffenes Türkisch zu hören, verschwand der Vorteil der linken Hälfte, während die rechte an Einfluss hinzugewann: Im Endeffekt setzte sich jede Gehirnhälfte sogar mit ungefähr gleicher Wahrscheinlichkeit durch.

Sollte sich dieses Ergebnis bei EEG- und Hirnscannerstudien bestätigen, wäre die Pfeifsprache die erste Form sprachlicher Kommunikation, bei der nicht die linke Hirnhälfte den Löwenanteil der Verarbeitung übernimmt. Die rechte Hälfte ist auch bei Nichtpfeifern für die Verarbeitung von Melodien zuständig, insofern überrascht es nicht allzu sehr, dass sie bei der Pfeifsprache stärker auf den Plan tritt. Ausschlaggebend dafür könnte sein, dass sich die akustischen Merkmale von gesprochener und gepfiffener Sprache in ihrem Timing unterscheiden. Die Zellen der linken Hälfte seien auf schnell variierende Reize spezialisiert, die der rechten dagegen auf langsamere Variationen, wie sie für die gepfiffenen Silben charakteristisch sind, erklärt Güntürkün. Die eigentliche Interpretation des Inhalts einer Botschaft bleibt dabei aber wohl Sache der linken Seite, wie eine frühere Studie bereits nahegelegt hat.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben