Pestizide, Weichmacher, Aromaten: Die giftige Fracht im Mikroplastik

Nicht mal an den entlegensten Stellen der Weltmeere hat man seine Ruhe vor der Menschheit. Mikroplastik, winzige Kunststoffpartikel bis fünf Millimeter Durchmesser, fanden die Crews zweier Segeljachten während des Volvo Ocean Race um die Welt selbst am »Point Nemo« im Südpazifik – der am weitesten vom Land entfernten Stelle der Ozeane.

Das Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und der Exzellenzcluster »Ozean der Zukunft« hatten zwei der Hochseejachten mit Sensoren ausgestattet, die während der acht Monate dauernden Weltumrundung möglichst viele Daten aus dem Ozean sammeln sollten. Das Ergebnis: Das Meer ist voller Mikroplastik. Die höchsten Konzentrationen fanden sich entlang der Regattastrecke im Mittelmeer und im westlichen Pazifik.

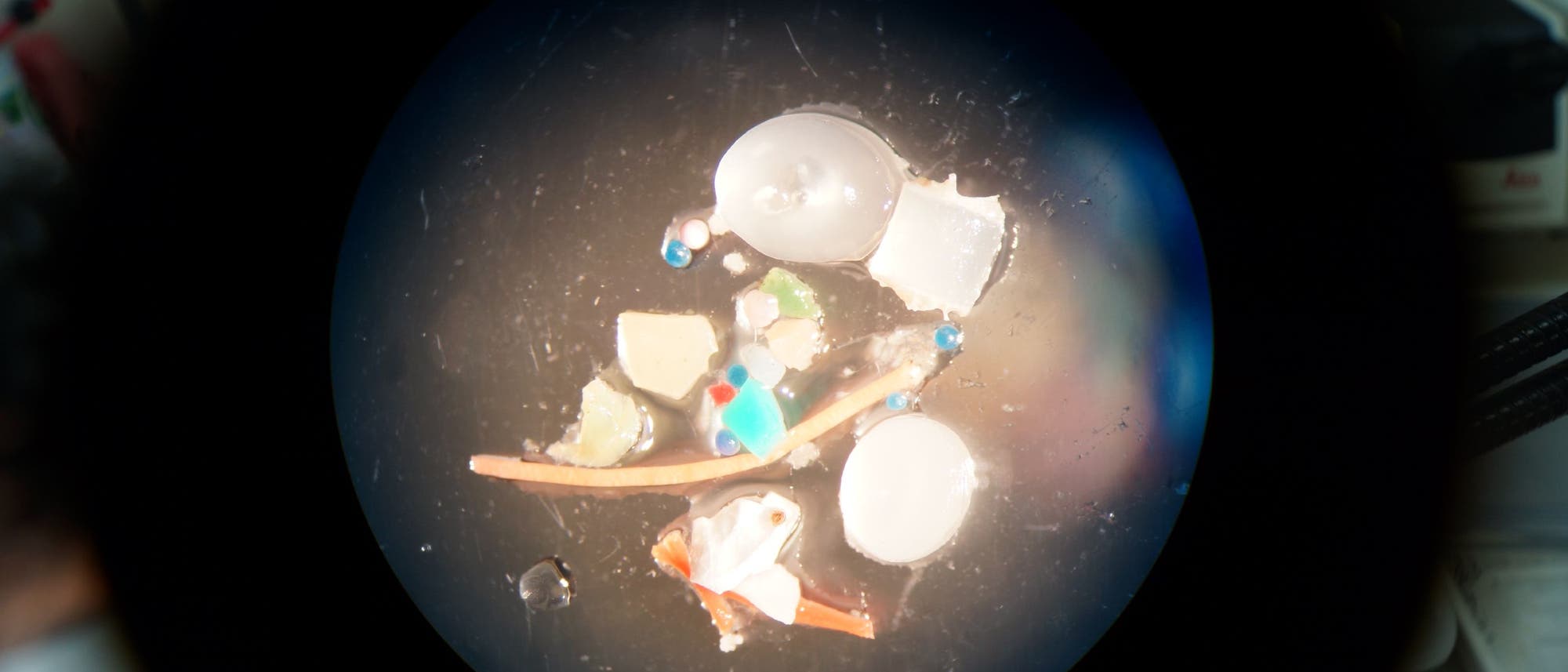

Doch die mikroskopisch kleinen Kugeln und Fasern aus Kunststoff sind inzwischen beinahe überall: in der Luft, im Boden, in Bächen und Flüssen, im Ozean sowie in der Nahrungskette. In Speisefischen und Muscheln wurden die Teilchen ebenso nachgewiesen wie im Meersalz. Nicht nur die Kunststoffe selbst sind ein Problem. Zum einen enthalten die Teilchen oft gesundheitsschädliche Zusatzstoffe wie Weichmacher und Bisphenol A, zum anderen binden sie obendrein Schadstoffe, die das Meerwasser oder den Boden belasten.

Es gibt kein Entkommen

Darunter sind auch besonders giftige und langlebige Stoffe, die längst verboten oder im Gebrauch eingeschränkt sind, wie Polychlorierte Biphenyle (PCB) oder das Insektizid DDT. Auf solche und andere Substanzen wirken die kleinen Teilchen wie ein Magnet: Je länger sie sich im Wasser von Flüssen, Seen oder Meer befinden, desto mehr Chemikalien binden sie an sich.

»Mikroplastik ist um das Drei- bis Vierfache stärker belastet als das ohnehin schon kontaminierte Sediment«, erklärt die Chemikerin Gesine Witt von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg, wo sie den Forschungsbereich Umweltanalytik und Ökotoxikologie leitet. Das ist das Ergebnis zweier Expeditionen mit dem Forschungsschiff »Aldebaran«, die Witt und Mitarbeiter im Jahr 2016 durchgeführt haben.

Dabei maßen sie erhöhte Konzentrationen von PCB an Mikroplastik aus Weser- und Elbsedimenten sowie hohe Werte von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) an Mikroplastik in Sedimenten im Hafen von Stralsund und im Fischereihafen Marienehe (Rostock). PAK entstehen unter anderem bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern; einige PAK sind Krebs erregend. Erschwerend kommt hinzu, dass die Wechselwirkung zwischen dem Plastik und den Schadstoffen durchaus komplex ist. Wie Witt herausfand, bindet beispielsweise Polyethylen, der in der Industrie am meisten verwendete Kunststoff, doppelt so viele Schadstoffe wie Silikon.

»Bislang kann niemand sagen, inwieweit die winzigen Kunststoffteilchen sogar Menschen gefährden«

Wenn sich Mikroplastik im Sediment ablagert, treffen die Partikel und ihre Schadstoff-Fracht auf die am und im Boden lebenden Organismen wie Muscheln und Wattwürmer. Mit bisher völlig unbekannten Folgen: Selbst die Auswirkungen der Kunststoffpartikel für sich genommen sind kaum bekannt. In einer Untersuchung der Biologin Angela Köhler vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) und zweier Kolleginnen von der Universität Basel zeigten Miesmuscheln nach Fütterungsexperimenten mit »reinem« Mikroplastik Entzündungsreaktionen: Winzige Partikel hatten sich im Gewebe eingelagert.

Muscheln für die Wissenschaft

Dieses Experiment setzt die Arbeitsgruppe um Gesine Witt nun an der HAW Hamburg fort. »Dafür haben wir Kunststoffpartikel aus Polyproylen und Polyethylen zerkleinern lassen und Partikel von verschiedenen Größen hergestellt«, erläutert Witt. »Die werden mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) beladen und in die Tanks mit den Miesmuscheln gegeben. Hinterher untersuchen wir die Verteilung der Partikel im Gewebe und deren Wirkung auf die Muscheln. Wir vergleichen nicht kontaminierte und mit PAK kontaminierte Partikel.«

Die Arbeitsgruppe kooperiert dabei mit dem AWI, wo sich auch andere Wissenschaftler mit diesem Thema beschäftigen; vor Kurzem meldete ein Team des Instituts in Bremerhaven eine »Rekordkonzentration von Mikroplastik in der Arktis«. Manche Proben enthielten mehr als 12 000 Mikroplastik-Partikel pro Liter Meereis. Diese können von Wimperntierchen oder Ruderfußkrebsen gefressen werden, erläutert die Biologin Ilka Peeken, was wirklich beunruhigend sei: »Bislang kann niemand sagen, inwieweit die winzigen Kunststoffteilchen den Meeresbewohnern Schaden zufügen oder am Ende sogar Menschen gefährden.«

In der Tiefsee sieht es auch nicht besser aus. Eine irische Arbeitsgruppe, die Tiefseefische im Nordwestatlantik untersuchte, war bei fast drei Vierteln der Tiere fündig: 73 Prozent von 233 Fischen hatten Plastik im Darm. Das könne Folgen für andere Tierarten sowie für das gesamte Ökosystem haben, resümiert das Team um Alina Wieczorek von der National University of Ireland in Galway. Die Fressfeinde solcher Fische, beispielsweise Delfine, Robben oder Tunfische, nehmen mit ihrer Beute auch Mikroplastik auf.

Es gibt kein Entkommen

Noch wichtiger aber sei auf Grund der Weitergabe über die Nahrungskette, dass die Räuber mit dem Fisch die am Mikroplastik haftenden Umweltschadstoffe ebenfalls aufnehmen und anreichern können. Und einige der Raubfische, etwa Tunfisch, gehören zu den kommerziell gehandelten Arten, somit könne die Weitergabe von Mikroplastik samt angereicherten Giften »auch die menschliche Gesundheit gefährden«. In ihrer Veröffentlichung vom Februar 2018 verweist die Autorin auf ein Forscherteam, das in Proben von US-Fischmärkten im Jahr 2015 einen hohen Anteil von Kunststoffpartikeln in Fischen und Muscheln entdeckt habe.

Man kann Mikroplastik nicht aus der Umwelt zurückholen, weil es mit dem Sediment oder Plankton verbunden ist. Schon die Partikel und ihre Inhaltsstoffe zu analysieren, ist sehr aufwändig: So müssen im Labor die organischen Bestandteile mit Hilfe von zum Beispiel Wasserstoffperoxid oder anderen Chemikalien aufgelöst werden. Das sei eine Sisyphusarbeit, erklärt Witt, und von daher sei eine Reinigung in großem Maßstab aussichtslos.

Ihrer Meinung nach wäre es konsequent, wenn der Gesetzgeber die Verwendung von Plastik im Alltag stark reduzieren und die Industrie auf Mikroplastik in Körperpflegemitteln verzichten würde. Das Gleiche fordert jetzt auch der kommunale Wasserversorger in Hamburg und erklärt dazu: »Mikroplastikpartikel, die unter anderem in Kosmetikprodukten als Füll- oder Schleifmittel eingesetzt werden, können von Kläranlagen nicht vollständig zurückgehalten werden. Über die Abläufe der Kläranlagen gelangen sie in die Gewässer.« In Schweden ist der Verkauf von Kosmetika mit Mikroplastik deshalb seit Juli 2018 verboten.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.