Datenspeicherung: Ein .jpg in .dna geschrieben

Moderne Speichermedien haben eine extrem kurze Zugriffszeit – aber leider auch eine nur ebenso kurze Halbwertszeit. Innerhalb weniger Jahre verschwindet beispielsweise der Inhalt eines USB-Sticks auf Nimmerwiedersehen. Seit einiger Zeit bringen Wissenschaftler darum künstliche DNA als Datenträger ins Gespräch. Denn das Erbgutmolekül hat fast nur Vorteile, was Langzeitspeicherung angeht: Unter anderem erlaubt es eine fantastische theoretische Datendichte von einem Exabyte pro Kubikmillimeter, also einer Milliarde Gigabyte, zudem bleibt es in halbwegs geeigneter Form aufbewahrt über Jahrtausende lesbar.

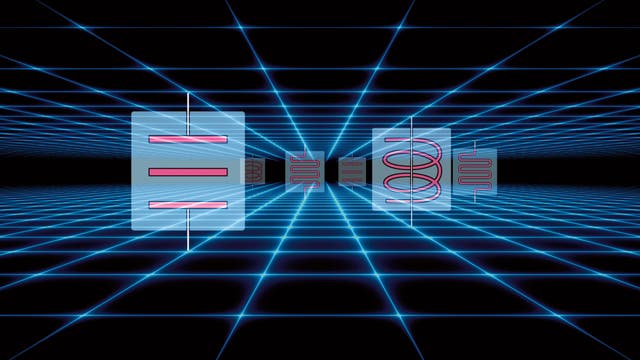

Die Idee besteht darin, wichtige digitale Daten in Form einer Abfolge der DNA-"Buchstaben" A, C, G und T zu verschlüsseln, eine entsprechende Sequenz im Labor herzustellen und das Produkt dann für die kommenden Generationen aufzubewahren. Wie man dabei im Detail vorgeht, ist allerdings nicht klar. So hat die Speicherung in DNA eine vergleichsweise hohe Fehleranfälligkeit. Es gilt darum, die Daten so zu kodieren, dass Fehler ausgeglichen werden können. Dadurch sinkt die tatsächlich verfügbare Speicherdichte. Zudem müssen Möglichkeiten geschaffen werden, in einer großen Menge von DNA-Molekülen die gewünschten möglichst ökonomisch herauszufischen. Denn das Lesen der Erbgutsequenz kostet nach wie vor viel Zeit – die "Zugriffszeit" dieses Mediums bemisst sich eher in Form von Werktagen als Millisekunden, wie beim Flash-Speicher. Durch zusätzlich angehängte Adressierungs- und Indizierungsschnipsel sinkt erneut die Speicherdichte unter den theoretisch erreichbaren Wert.

Dennoch halten zahlreiche Forscher das Unterfangen für lohnend. Wissenschaftler von der University of Washington und von Microsoft Research haben nun einen Vorschlag ausgearbeitet, wie sich mit Hilfe einer so genannten Huffman-Kodierung und einem Adressierungsverfahren effizient Daten in Form von DNA-Sequenzen abspeichern und wiederfinden lassen. Bei ihrem Vorgehen orientiert sich das Team um James Bornholt an einer wegbereitenden Studie aus dem Jahr 2013. Zur Demonstration haben sie drei kleine Bilddateien von insgesamt 151 Kilobyte in DNA abgelegt und anschließend die den Bilddateien entsprechenden Sequenzen aus der Probe herausgezogen. Damit haben sie die DNA-Speicherung nach Art eines RAM-Speichers eingesetzt. Bisherige Ansätze hätten damit zu kämpfen gehabt, dass man die ganze Probe hätte sequenzieren müssen, um nur ein einziges Byte der gespeicherten Daten zu erfassen, erklären die Forscher.

Ein weiterer Fortschritt bei ihrem Verfahren ist, dass sich die gewünschte Redundanz passgenau einstellen lässt. Werden Daten redundant, also mehrfach kodiert, können Lesefehler ausgeglichen werden. Die Einstellmöglichkeit erlaubt einem potenziellen Anwender auszuwählen, ob er lieber auf Nummer sicher geht und die Fehlertoleranz erhöht oder die Speicherdichte seines Systems maximiert.

Noch halten Bornholt und Kollegen die Labortechnologie im Bereich DNA-Synthese und -Sequenzierung für nicht ausgereift, um als Werkzeug in der alltäglichen Arbeit der Archivare eingesetzt zu werden. Doch das müsse nicht mehr lange so bleiben, erklären die Wissenschaftler. Die technische Entwicklung zeige aktuell einen exponentiellen Verlauf, parallel zur Entwicklung in der Computertechnik.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.