Hawaii: Paradies unter Druck

Von unserem Aussichtspunkt in etwa 1600 Metern über dem Meeresspiegel sehen wir, wie sich die Landschaft zu unseren Füßen in Wellen dahinschlängelt, bedeckt von einem grünen Teppich aus undurchdringlicher Vegetation. Bockend und hüpfend müht sich unser kleiner, gelber Hubschrauber durch Turbulenzen, während wir uns parallel zu einer tiefen Spalte an der Ostseite des 3055 Meter hohen Schildvulkans Haleakala emporschrauben, der den östlichen Teil der Insel Maui dominiert. Unter uns breitet sich das abgelegene, zum Haleakala-Nationalpark gehörende Schutzgebiet Kipahulu Biological Reserve aus, eines der am wenigsten veränderten und dennoch gefährdeten Naturreservate der USA. Durch einzelne Lücken im Wald erhaschen wir einen Blick auf geröllübersäte Flussbetten und steil aufragende Klippen, umgeben von einer zerklüfteten, unerbittlichen Landschaft.

Nur wenige Menschen hatten je das Glück, diesen entlegenen Ort besuchen zu dürfen. Nach jahrelangem Bitten lud man mich jedoch schließlich ein, an einer wissenschaftlichen Expedition in das Kipahulu Valley teilzunehmen. Seth Judge, ein 42-jähriger Wildtierbiologe von der University of Hawai'i am Standort Hilo und Leiter der Forschungsreise, sitzt neben mir im Hubschrauber. Der Wissenschaftler macht gerade Foto- und Videoaufnahmen von dem schwer zugänglichen Gelände, in dem er schon seit zwei Jahren Bestandsaufnahmen von Vögeln durchführt. »Schau dir nur diese Landschaft an«, dringt die Stimme meines Sitznachbarn durch das Rauschen des Funkgeräts und das schlagende Geräusch der Rotorblätter zu mir herüber. »Hier heraufzukommen, ist immer wieder ein Erlebnis.«

Es ist kein Zufall, dass das Kipahulu Valley eine der letzten Bastionen nahezu unberührter Artenvielfalt auf Hawai'i darstellt. Die gewaltige, an der Ostflanke des Haleakala verlaufende Erosionsnarbe erreicht stellenweise Tiefen von mehr als 750 Metern, und dieses schwierige Terrain macht das Tal zu einer fast perfekten natürlichen Festung, geschützt von nahezu senkrechten Felswänden und dichter Vegetation. Die Struktur des Geländes hat das Kipahulu Valley von seiner Umgebung isoliert und seine Ökosysteme in einem weitgehend intakten Zustand erhalten, während sie gleichzeitig die Entstehung einer verblüffenden Vielfalt hochspezialisierter Arten als Folge der evolutionäre Aufspaltung einzelner Arten begünstigte. »Viele Tier- und Pflanzenarten sind in diesem Gebiet endemisch, denn hier konnten sie sich ungestört von den übrigen auf der Insel lebenden Spezies entwickeln«, erläutert Woody Mallinson, Leiter des Programms zum Schutz natürlicher Ressourcen im Haleakala-Nationalpark. Heute leben in dem etwa 3400 Hektar umfassenden Schutzgebiet Kipahulu Valley Biological Reserve nicht weniger als 13 gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Tier- und mehr als 40 Pflanzenarten; dutzende Spezies sind an keinem anderen Ort der Erde zu finden, und Dutzende sind bereits komplett verschwunden. »Bei manchen Arten handelt es sich um verschollene Spezies, die schon seit Jahrzehnten niemand mehr zu Gesicht bekommen hat«, ergänzt Mallinson.

Die Geschichte der hawaiianischen Ökosysteme ist die altbekannte Erzählung von ständigen Angriffen exotischer Eindringlinge – von eingeschleppten Schädlingen wie etwa Ratten, von Haustieren wie Schweinen und Ziegen sowie von Pflanzen wie Zuckerrohr, Kokospalmen und Taro, einem tropischen Knollengewächs. Sogar das völlig abgeschiedene Kipahulu Valley ist gegen derartige Invasionen nicht vollständig gefeit. Zum Schutz seiner großen Zahl an seltenen Arten hat der National Park Service daher einen Abwehrzaun entlang der Grenze des Naturreservats errichtet.

Strenge Quarantäne

Die vielleicht wichtigste Managementstrategie des Haleakala-Nationalparks ist jedoch eine Bestimmung, die den mehr als eine Million Parkbesuchern pro Jahr das Betreten des Kipahulu-Reservats strengstens untersagt. Es gibt keinerlei Straßen oder Wanderwege, die in das Naturschutzgebiet führen, und den wenigen Parkverwaltern und Wissenschaftlern, denen der Zugang erlaubt ist, begegnet man mit quarantäneähnlichen Vorschriften, um das Einschleppen invasiver Schädlinge zu verhindern. Selbst wissenschaftliche Aktivitäten werden sorgfältig gegen den potenziellen Schaden eines jeden Fußtritts abgewogen, da an Stiefelsohlen oder Hubschrauberkufen haftende unerwünschte Pflanzensamen leicht in entlegene Parkregionen transportiert werden könnten.

Glücklicherweise scheinen sich diese Bemühungen auszuzahlen. Als Folge der rigorosen Erhaltungs- und Renaturierungsmaßnahmen innerhalb und außerhalb der Nationalparkgrenzen hat sich der Rückgang einiger heimischer Arten verlangsamt, und bei manchen Spezies zeigen sich sogar erste Anzeichen einer Erholung. Zäune, chemische Substanzen und Tierfallen stellen jedoch kein Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels dar, der die Ökosysteme des Kipahulu Valley gerade massiv verändert und die Ausbreitung von Krankheiten wie Vogelmalaria vorantreibt – eine der größten Gefahren für die im Tal lebenden, vom Aussterben bedrohten Singvögel. Aber noch während sich Tier- und Pflanzenarten an die neuen Lebensbedingungen gewöhnen, scheint die Natur bereits einige unerwartete Anpassungen vorzunehmen, und wir können einen flüchtigen Blick auf jene rasanten Evolutionsprozesse werfen, die den gewaltigen Artenreichtum von Kipahulu einst entstehen ließen. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, ob Wissenschaft und Natur mit den gewaltigen Umwälzungen, die der weltweite Klimawandel hervorruft, Schritt halten können oder möglicherweise sogar in der Lage sind, diesen Veränderungen einen Schritt voraus zu sein.

Während sich der Hubschrauber der alpinen Zone nähert, dünnt der Wald zu unseren Füßen merklich aus. Über Kopfhörer dringt die Funkstimme des Piloten Wayne Temple an unsere Ohren. »Dort drüben ist unser Landeplatz«, bemerkt er und deutet auf die schmale, grasbewachsene Uferzone eines Teichs von der Größe einer Fünf-Cent-Münze. Das winzige Gewässer ist bemerkenswert, denn es zählt zu den wenigen Binnenseen, die auf dem gesamten hawaiianischen Archipel zu finden sind. Obwohl die windseitigen Flanken des Haleakala zu den regenreichsten Regionen der Erde gehören, haben die Niederschläge kaum Möglichkeiten, sich an den steilen Hängen zu sammeln, bevor sie abfließen oder in den durchlässigen vulkanischen Böden versickern.

Temple reckt seinen Hals und sondiert das Terrain, bevor er den Helikopter mit einem leichten Ruck auf dem Boden aufsetzt. Während sich die Rotorblätter noch immer mit hoher Geschwindigkeit drehen, macht Judge – ein drahtiger Mann mit eindringlichem Blick und einer markanten Nase – eine schneidende Handbewegung, und wir springen schnell aus der Maschine. Nach dem Abladen unserer Ausrüstung hebt der Hubschrauber in Sekundenschnelle wieder vom Boden ab, während sein kräftiger Abwind winzige Wassertropfen von der Teichoberfläche in die Luft schleudert. Zwischen den heimischen Gräsern, die sich im Luftstrom wiegen, entdecke ich vertraute gelbe Flecken: Löwenzahn. Irgendwann sind diese weit verbreiteten Unkräuter wohl »per Anhalter« hierher gereist, höchstwahrscheinlich als unbemerkt haftende Samen an den Schuhen oder Kleidungsstücken fremder Individuen wie wir.

Unter der turmhohen Felswand eines über unseren Köpfen verlaufenden Bergkamms, der in etwa 450 Meter Entfernung steil emporragt, genießt Jenna Fish einen Augenblick die Stille. Die 29-jährige Technikerin für Feldstudien beim National Park Service ist das dritte und letzte Mitglied unserer kleinen Expedition. Geboren in Wailuku, einer auf Maui gelegenen Stadt im Westen des Haleakala-Nationalparks, kennt Fish diese Berge sehr gut. »Man kann sich kaum vorstellen, dass auf der anderen Seite dieses Gebirgskamms ein Haufen Wanderer unterwegs ist«, sagt sie und deutet den steilen Hang hinauf in Richtung des Paliku-Camps, dessen Hütten ein beliebtes Ziel von Wanderern im Haleakala-Krater sind. Plötzlich erregt etwas auf dem Bergrücken ihre Aufmerksamkeit: ein einzeln stehender Baum. Fish holt ihr Fernglas hervor und identifiziert ihn sofort als eine Monterey-Kiefer (Pinus radiata). Die in ihrem heimischen Lebensraum an der Küste Kaliforniens gefährdeten Art hat sich in weiten Teilen des Nationalparks zu einem zerstörerischen Eindringling entwickelt, seit man sie in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts in Hosmer's Grove, ganz in der Nähe des Parkeingangs, einführte. Fish notiert die GPS-Koordinaten ihres Standorts und fotografiert den Nadelbaum, um die Informationen an das parkeigene Team zur Entfernung invasiver Pflanzen weiterzugeben. Anschließend schultern wir unsere Rucksäcke und machen uns auf den Weg zum West Camp, dem am höchsten gelegenen Lagerplatz im Kipahulu Valley und unserer zukünftigen Operationsbasis.

Suche nach besonderten Pflanzen

In den folgenden drei Tagen werden Fish, Judge und ich einen zerklüfteten Abschnitt des oberen Tals zu Fuß durchqueren und diesen nach schwer zu entdeckenden Pflanzen durchkämmen. Wir hoffen zudem, die Stimmen einer ganzen Reihe seltener Waldvögel zu hören, unter ihnen der Papageischnabelgimpel oder Kiwikiu (Pseudonestor xanthophrys), der zu den am stärksten gefährdeten Vogelarten der Erde zählt. Auf unseren Wanderungen werden wir den nahezu unsichtbaren Spuren einer früheren Expedition folgen, die 50 Jahre vor uns diesen entlegenen Ort besucht hatte.

Im Juli 1967 war eine Expedition aufgebrochen, um die erste umfassende wissenschaftliche Bestandsaufnahme des Kipahulu Valley in Angriff zu nehmen. Unter den etwa 28 Teilnehmern befanden sich Botaniker, Ornithologen, Evolutionsgenetiker und Pflanzengeografen, die für The Nature Conservancy, die beiden Nationalparks Hawai'i Volcanoes und Haleakala, das Bureau of Sport Fisheries and Wildlife (der heutige U.S. Fish and Wildlife Service), die University of Hawai'i und diverse andere Organisationen tätig waren. Es sollte kein leichtes Unterfangen werden. Kurz nach ihrer Ankunft mussten die Wissenschaftler einen heftigen Sturm durchstehen, der zwölf Stunden andauerte und Niederschlagshöhen von knapp 23 Zentimetern mit sich brachte.

Als der Himmel schließlich aufklarte, fanden sich die Forscher inmitten einer erstaunlichen Fülle von heimischen Tier- und Pflanzenarten wieder. In jenem schon verlorenen geglaubten ursprünglichen Hawai'i entdeckten sie eine Menagerie exotischer Vögel, unter ihnen der seltene Papageischnabelgimpel sowie der Maui-Sichelkleidervogel (Hemignathus affinis), ein Vertreter der Nektar fressenden Kleidervögel, der zu jener Zeit bereits als ausgestorben galt (und heute wieder gilt). Auch andere sonderbare Arten offenbarten Einblicke in ihre spektakuläre Koevolution. Der gebogene Schnabel des scharlachroten I'iwi-Kleidervogels (Drepanis coccinea) etwa passt perfekt in die trompetenförmigen Blüten der blauen Opelu (Lobelia grayana), einer Lobelienart, die nur in den Regenwäldern im Osten Mauis zu finden ist.

Nach vierwöchigen Feldstudien hatte das Forscherteam 228 Arten erfasst, von denen 90 Prozent als heimische Spezies charakterisiert wurden. Mit Hilfe der Lobbyarbeit bekannter Persönlichkeiten wie etwa des Ozeanfliegers Charles Lindbergh und des Philanthropen Laurance Rockefeller erhielt Kipahulu 1969, nur zwei Jahre nach dem Abschluss der Expedition, den Status eines staatlichen Naturschutzgebiets. Judge setzt mit seinen derzeitigen Untersuchungen die Bemühungen jener ersten wissenschaftlichen Studien fort, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Sein Hauptziel ist nicht die Suche nach bislang unentdeckten Arten, sondern eine Bestandsaufnahme dessen, was noch übrig ist.

Was noch übrig ist

Vom Hubschrauberlandeplatz führt uns unser Weg durch dichte Bestände von 'Ohi'a (Metrosideros polymorpha) und stachelige Büschel von Pukiawe (Styphelia tameiameiae), durch deren spitzes Blattwerk Fish schon auf früheren Exkursionen stundenlang gekrochen ist. Wir schlittern über schlammiges Gelände und stoßen uns an Knien und Schienbeinen. Wir rutschen steile, dicht bewucherte Hänge hinunter und bewegen uns zentimeterweise über bemooste Felsen und verrottete Baumstämme.

Nach 45 Minuten haben wir nicht einmal 500 Meter zurückgelegt. Judge schaut prüfend auf sein GPS. »Wir müssten eigentlich bald da sein«, mutmaßt der Wissenschaftler, während er sich mit seiner Schulter einen Weg durch das Baumdickicht bahnt. Plötzlich tut sich vor uns eine Lichtung auf. 'Ohi'a-Bäume rahmen die kleine Fläche ein und strecken uns ihre tentakelartigen Äste entgegen. Die Pflanzen wachsen an einem perfekten Standort; sie wirken wie ein Gemälde auf der riesigen blauen Himmelsleinwand, die mehr als 1600 Meter unter uns in den Pazifischen Ozean einzutauchen scheint. Wir sind am West Camp angekommen. Etwa 145 Kilometer südöstlich ragen die großen Vulkane Mauna Loa, Mauna Kea und Kohala aus dem tiefen Azurblau des Pazifiks.

Weitaus weniger beeindruckend ist dagegen der Zustand unseres Basislagers. Die an einem Gerüst aus Zeltstangen befestigten Plastikplanen sind zerrissen und von Laubresten und Schmutz bedeckt. Doch am meisten beunruhigen uns die zahlreichen Haufen Rattenkot, die überall auf dem Boden herumliegen. »Nicht gut«, meint Judge knapp, während er sich einen Besen schnappt und zu fegen beginnt. Die Exkremente der Nager bestätigen eine seiner schlimmsten Befürchtungen. Eingeschleppte Ratten und die zu ihrer Beseitigung eingeführten Kleinen Mungos (Herpestes javanicus) haben nämlich die Vogelpopulationen in anderen Inselregionen stark dezimiert. Bisher war Judge sich nicht ganz sicher, ob die Nagetiere bis in diese hoch gelegenen Gebiete vordringen würden, doch jetzt liefern sie ihm den eindeutigen Beweis.

Im Verlauf der letzten 120 Jahre, als invasive Fressfeinde auf der Inselgruppe Hawai'i zunehmend Fuß fassten, seien allein auf Maui vier Kleidervogelarten vermeintlich ausgestorben, weiß Judge zu berichten. Beim jüngsten Fall handelt es sich um den Weißwangen-Kleidervogel (Melamprosops phaeosoma), den die Einheimischen Po'ouli nennen und dessen wohl letzter Vertreter im Jahr 2004 in Menschenhand starb. »Den Maui-Akepakleidervogel (Loxops ochraceus) hat seit 1994 niemand mehr zu Gesicht bekommen, und die letzte bestätigte Sichtung eines Maui-Sichelkleidervogels stammt aus dem Jahr 1995. Der Ohrbüschelmoho (Moho bishopi) wurde 1904 zum letzten Mal gesehen«, erklärt der Wildtierbiologe und zählt die verschwundenen Vogelarten auf wie ein Sportfan, der die Namen früherer Athleten herunterspult. »Die Vögel haben hier im Tal als Bestäuber fungiert. Wenn sie verschwinden, gehen mit ihnen auch wichtige Funktionen innerhalb des Ökosystems verloren«, verdeutlicht Judge. »Dies erklärt möglicherweise auch das seltene Vorkommen bestimmter Pflanzen.«

Vor dem Abendessen holt unser Expeditionsleiter eine Landkarte hervor und spricht mit uns kurz die für die kommenden Tage geplanten Untersuchungen durch. Wir wollen Transekt 17 abgehen – eine von zehn Basislinien für wissenschaftliche Felduntersuchungen, die von US-amerikanischen Regierungs- und Bundesstaatsbehörden seit Beginn der 1980er Jahre im Naturreservat festgelegt wurden – und die dort lebenden Waldvögel zählen; die Daten sollen zur späteren Abschätzung von Populationsgrößen und -dichten herangezogen werden. Im Verlauf der etwa 2,5 Kilometer langen Strecke wird Judge achtminütige Zählungen an ausgewiesenen Lauschstationen durchführen und dabei die in diesem Zeitraum wahrgenommenen Vogelstimmen notieren. Wir sollten uns jedoch von der scheinbar geringen Distanz nicht täuschen lassen, warnt Judge. »Dieses Transekt ist kein Wanderweg«, erklärt der Forscher, sondern eine durch den Wald verlaufende gerade Linie, die frühere Forscherteams mit Hilfe von in den Bäumen hängenden Plastikstreifen markiert hätten. »Macht euch auf die härteste Wanderung eures Lebens gefasst.«

Die Machete ist tabu

Am nächsten Tag erwachen wir eine Stunde vor Sonnenaufgang bei bewölktem Himmel und Nebel. Die feuchte Luft ist erstaunlich kühl – eine Art von Kälte, die man in einem tropischen Paradies wie Hawai'i nicht unbedingt erwartet. Wir machen uns fertig und stapfen im Schein unserer Stirnlampen durch den Wald. Unser mühsames Vorwärtskommen wird durch den Umstand erschwert, dass Jugde in diesem unberührten Teil des oberen Kipahulu-Tals nicht von seiner Machete Gebrauch macht. »Ich kann es einfach nicht«, gesteht der Forscher. »Es gibt hier so vieles, das man nirgendwo sonst findet.« Sein Verhalten hat auch wissenschaftliche Beweggründe: Das Schlagen eines Pfads bedeutet eine zusätzliche Störung für das Ökosystem, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass aggressive invasive Pflanzen dort Fuß fassen könnten.

Nach einer Stunde erreichen wir unsere erste, von zahlreichen bunten Plastikbändern markierte Horchstation. Judge setzt seinen Rucksack ab und holt ein kleines Notizbuch samt Bleistift hervor. Er schaut auf seine Uhr und notiert die Zeit. Dann bittet er uns, still zu sein, bevor er in einen fast tranceartigen Zustand fällt und konzentriert auf einzelne Vogelstimmen lauscht. Noch immer ist die Luft kühl und der Wald erstaunlich ruhig. Nur gelegentlich hören wir neben den Geräuschen unserer Atemzüge und der von den Blättern fallenden Wassertropfen die entfernten Rufe einiger Vögel.

»Es ist furchtbar still«, stellt Judge nach Abschluss der Zählung fest und teilt uns seine bescheidene Ausbeute mit: Weder der Haubenkleidervogel oder 'Akohekohe (Palmeria dolei) noch der Amakihikleidervogel (Chlorodrepanis virens) ließen ihren Gesang hören. Bei den nachgewiesenen Vögeln handelt es sich größtenteils um ursprünglich heimische Arten, neben einigen eingeführten Spezies wie etwa dem Sonnenvogel (Leiothrix lutea) und dem Japanbrillenvogel (Zosterops japonicus), die im Kipahulu Valley optimale Lebensbedingungen vorfinden. Zu seiner großen Beunruhigung konnte Judge jedoch keinerlei Zwitschern oder den charakteristischen Cher-wee-Gesang des Papageischnabelgimpels vernehmen.

Ornithologen, die Anfang des 20. Jahrhunderts nach Hawaii kamen, trafen den Papageischnabelkleidervogel oder Kiwikiu auf ganz Maui an, sowohl in tropischen Trocken- und Feuchtwäldern als auch in hohen wie tiefen Lagen. Die seit 1967 auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Arten stehenden Insektenfresser benutzen ihre hakenförmigen Schnäbel zum Zerkleinern von Baumrinde, um an Larven und ausgewachsene Insekten zu gelangen. In den letzten 100 Jahren wurden jedoch die tiefer gelegenen Habitate der Vögel entweder komplett zerstört oder derart nachteilig verändert, dass sich die Tiere in höhere Bergregionen zurückzogen. Judge blickt umher und deutet energisch auf die Stelle, an der wir gerade stehen. »Dies ist jetzt ihr Lebensraum«, erklärt der Forscher mit Nachdruck. »Hier sollten sie eigentlich zu finden sein.«

Wo ist der Papageischnabelgimpel?

Natürlich bedeutet der fehlende Nachweis während einer Bestandsaufnahme nicht zwangsläufig, dass tatsächlich keine Papageischnabelgimpel mehr anwesend sind, zumal der Kiwikiu laut Judge für sein »raffiniertes, geheimnisvolles Wesen« bekannt ist. Dennoch zeichnen die zahlreichen, im Lauf der Jahre durchgeführten Feldstudien ein düsteres Bild. »Wir glauben, dass es mittlerweile weniger als 500 Papageischnabelkleidervögel in freier Natur gibt», berichtet Judge im Verlauf unserer Expedition. »Diese Populationsgröße ist sozusagen der kritische Punkt; sinken die Individuenzahlen unter diesen Wert, ist es äußerst schwierig, eine Art vor dem Aussterben zu bewahren.«

Für die schwindendenden Bestände des Kiwikiu könnten zum Teil auch sein Verhalten und seine Fortpflanzungsstrategien verantwortlich sein. Die Vögel legen für gewöhnlich nur ein einziges Ei pro Brutsaison, und die starken Niederschläge im Kipahulu-Naturreservat, einem der regenreichsten Orte der Erde, sorgen häufig dafür, dass die Nester ihre Funktion nicht hinreichend erfüllen. Das Bebrüten eines Eis bei kalten Temperaturen und durchschnittlichen jährlichen Niederschlagshöhen von mehr als 1000 Zentimetern ist in der Tat keine einfache Aufgabe. Jedes Jahr gelingt es etwa der Hälfte der Papageischnabelgimpelpaare, ein Küken erfolgreich aufzuziehen. »Und das ohne Berücksichtigung der nichtheimischen Fressfeinde«, gibt Judge zu bedenken. Unter dem zusätzlichen Druck durch Ratten und Kleinen Mungos und nicht zuletzt durch den Einfluss des Klimawandels könnte sich diese Reproduktionsstrategie als das Todesurteil für den Papageischnabelkleidervogel erweisen.

Auch an den Lauschstationen zwei bis fünf hören wir nicht den einzigen Ruf eines Kiwikius. Das Transekt führt weiter bergab und für einen kurzen Moment neigt sich der Hang weniger steil, so dass wir aufrecht gehend und relativ entspannt einen prachtvollen Bestand ausgewachsener 'Ohi'a durchqueren können. Die Bäume stehen in weitem Abstand zueinander, und eine bunte Mischung aus Blumen, Farnen und anderen heimischen Pflanzen wächst verstreut im Unterholz. Mit ihrer ausgestreckten Hand bedeutet Fish mir vorsichtig, stehen zu bleiben. Sie deutet auf ein winziges Gewächs zu meinen Füßen und sagt: »Phyllostegia bracteata.« Obwohl diese bedrohte Pflanze nur in den feuchtesten und entlegensten Wäldern auf Maui vorkommt, sind mir ihre grob geäderten Blätter und der vierkantige Stängel irgendwie vertraut. Wie zur Bestätigung meiner Gedanken erklärt Fish, die Pflanze werde gemeinhin auch als »Minze ohne Minzgeschmack« bezeichnet.

Das typische Aroma gewöhnlicher Minzen rühre von ätherischen Ölen her, ergänzt die Technikerin. Während diese Stoffe von Menschen als angenehm empfunden werden, sind sie für weidende Tiere ungenießbar. Die »geschmacklosen« endemischen Minzgewächse des Kipahulu Valley enthalten dagegen keine dieser natürlichen Abwehrstoffe. »Die Kipahulu-Minze war während ihrer Entwicklung keinem Evolutionsdruck durch Fressfeinde ausgesetzt«, erläutert Fish. »Sie benötigte daher keine chemischen Stoffe zu ihrer Verteidigung.«

Obwohl wir in diesem Gebiet nahezu ausschließlich heimische Pflanzenarten vorfinden würden, sei der Wald bei Weitem nicht vollständig, bemerkt Judge. »Es fehlt eine ganze Menge«, stellt der Wissenschaftler fest. Ein Beispiel sind die von Vögeln bestäubten blauen Lobelien. Einige Arten dieser inzwischen seltenen Pflanzen wachsen ausschließlich auf den hoch gelegenen vulkanischen Berghängen der Inseln Maui, Kauai, Oahu und Hawai'i. Vor Errichtung der Schutzzäune wurden die blauen Lobelien, die eine entscheidende Nahrungsquelle für zahlreiche Insekten und Vögel in diesen lokal begrenzten Ökosystemen darstellen, von Schweinen und Ziegen stark dezimiert. Viele der Lobelienarten, die die Forscher auf ihrer Expedition im Jahr 1967 noch in Hülle und Fülle vorfanden, sind daher heutzutage vom Aussterben bedroht, insbesondere die blaue Opelu, an deren Blüten der sichelförmige Schnabel des I'iwi-Kleidervogels so perfekt angepasst ist.

Fatale Kettenreaktion

Das Verschwinden dieser pflanzlichen Gründerarten könnte wiederum bei besonders angepassten Insekten- und Spinnenarten, die den Nektar fressenden Vögeln als lebenswichtige Proteinquelle dienten, den Zusammenbruch ganzer Populationen ausgelöst haben. »Es ist einfach alles miteinander verknüpft«, unterstreicht Judge. »Wenn eine Art verloren geht, fehlt sozusagen ein Glied in der Kette, und es kann sich ein Dominoeffekt einstellen, der das Verschwinden weiterer Arten zur Folge hat.«

Der Erhalt des Kipahulu-Naturreservats in Zeiten biologischer Belagerung erfordert konsequentes Management. Seit 2003 ist diese Arbeit erheblich aufwändiger geworden, denn in jenem Jahr wurde das Kipahulu Valley von dem folgenschwersten Ereignis in der jüngsten Geschichte des Ökosystems getroffen. Ein heimischer Nachtfalter hatte damals die Koawälder in tiefer gelegenen Talregionen verwüstet und die Bäume ihres gesamten Blattwerks beraubt. Durch den Verlust des Blätterdachs konnte das Sonnenlicht stärker auf den Waldboden vordringen, was wiederum Clidemia hirta, einer besonders wuchsfreudigen invasiven Pflanzenart aus Mittel- und Südamerika die nötigen Lichtverhältnisse bot, um in der Region Fuß zu fassen und sich großflächig auszubreiten. Mittlerweile kämpft das kleine Team zur Entfernung invasiver Pflanzen einen erbitterten Kampf gegen das ungezügelte Wachstum dieses ausdauernden Strauchs und gegen ein weiteres Dutzend pflanzlicher Eindringlinge, unter ihnen der Schmetterlingsingwer (Hedychium gardnerianum) und der Raue Becherfarn (Cyathea australis).

Während Schutzzäune die Ausbreitung invasiver Pflanzen nicht verhindern können, haben sie sich gegen tierische Eindringlinge als äußerst wirkungsvoll herausgestellt (während meines zweiwöchigen Aufenthalts im Haleakala-Nationalpark wurde mir wiederholt versichert, dass es den Park ohne diese Einzäunung schlicht nicht geben würde). »Der Wald an sich ist ziemlich resilient«, erklärt Judge. »Wenn es gelingt, die Schweine und ihren störenden Einfluss fernzuhalten, kann der Wald entsprechend reagieren.« Bereits 1976 hatte man mit der Errichtung der etwa 100 Kilometer langen, den Park umgebenden Zauneinfassung begonnen, die größtenteils der Weitsicht eines einzelnen Mannes zu verdanken ist: Ron Nagata, der seinerzeit für die Ressourcenverwaltung innerhalb des Parks verantwortlich war.

Durch einen glücklichen Zufall treffe ich Nagata nur wenige Tage nach meinem Besuch des Kipahulu-Reservats auf einer Wanderung zu dem ganz in der Nähe gelegenen Paliku-Camp. Ron Nagata ist ein sehniger, zurückhaltender Mann Anfang 70, der in abgehackten Sätzen spricht. Während er zu einem Bergkamm oberhalb der Hütten des Camps hinaufschaut, stellt er fest, dass die Zaunbarrieren nur bei guter Instandhaltung wirklich ihren Zweck erfüllten – keine leichte Aufgabe in dieser zerklüfteten Landschaft. »Schau dir das da oben an«, sagt der ehemalige Parkmitarbeiter und deutet mit seiner Hand auf die fast senkrecht aufragende, von dichter Vegetation bedeckte Bergflanke. »Der ganze Berg erodiert gerade weg, aber der Pflanzenbewuchs wirkt als Stütze für die Zäune.«

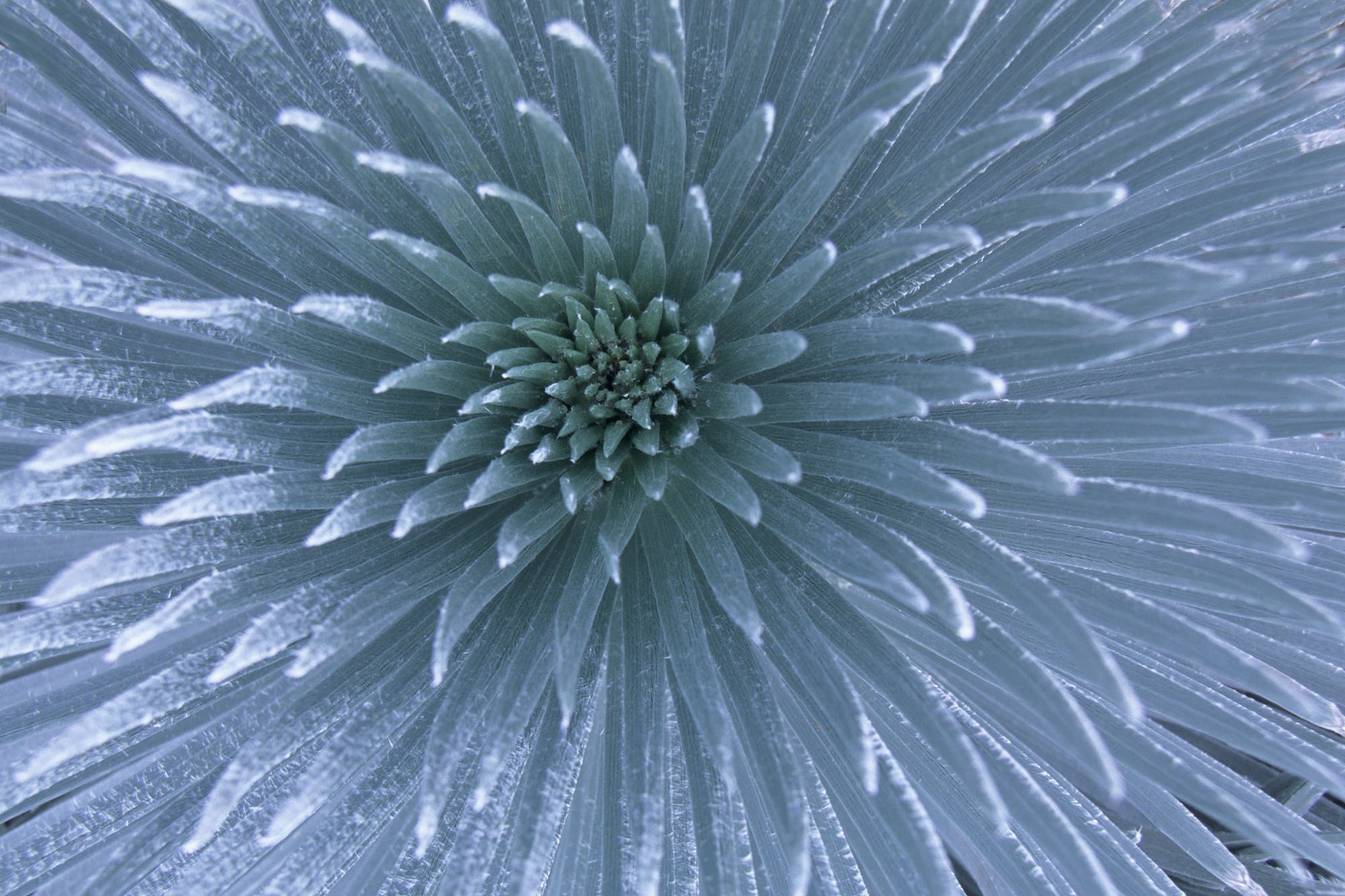

Auch wenn vielleicht der Eindruck eines ökologischen Belagerungszustands überwiege, gebe es dennoch Hoffnung, meint der heutige Parkressourcenmanager Woody Mallinson, denn immer wieder würden Wissenschaftler auf neue Arten stoßen. So auch im Jahr 2013, als man an den steilen Felswänden von Flussbetten und Strudellöchern im östlichen Maui eine seltene Farnart (Athyrium haleakalae) entdeckte. Des Weiteren berichtet Mallinson von einer Pflanze namens 'Ahinahina oder Silberschwert, die er kürzlich zusammen mit einem Botaniker an einer entlegenen Klippe nahe der Grenze des Kipahulu-Reservats gefunden hatte und die sich möglicherweise als eine bisher unbekannte endemische Art herausstellen könnte.

Der National Park Service und andere Organisationen haben zudem in zahlreichen Parkbereichen mit der gezielten Anpflanzung gefährdeter heimischer Gewächse und der Ansiedlung endemischer Tierarten begonnen. Ein vom San Diego Zoo initiiertes Erhaltungszuchtprogramm am Maui Bird Conservation Center hat beispielsweise in den vergangenen 25 Jahren mehr als ein Dutzend Papageischnabelkleidervögel hervorgebracht. Das Nationalparkteam befasst sich auch mit der so genannten »assistierten Migration«. Im Rahmen dieses Ansatzes wird versucht, den Einfluss des Klimawandels auf natürliche Habitate vorherzusagen, um bedrohte Tiere nicht zwangsläufig in ihrem ursprünglichen Lebensraum wiederanzusiedeln, sondern in Gebieten, in denen sie auch in Zukunft überlebensfähig sind. »Wir stellen uns immer die Frage: Wohin würde sich eine Art wohl orientieren, wenn sie hier nicht mehr leben kann?«, verdeutlicht Mallinson. »Wenn die Tiere nicht schnell genug reagieren können, weil sich das Klima so rasch ändert, müssen wir ihnen eben einen Schritt voraus sein.«

Assistierte Migration

Eine Wiederherstellung der natürlichen Wälder im östlichen Maui könnte der Schlüssel zur Stärkung der heimischen Vogelpopulationen sein. Die Zahl der Papageischnabelgimpel sei zwar momentan sehr gering, räumt Chris Warren, Ornithologe und Mitarbeiter des Maui Forest Bird Recovery Project, ein, doch sei man immer davon ausgegangen, dass sich ihre Bestände auf einem relativ stabilen Niveau halten würden. »Unserer Theorie zufolge lebt zurzeit in den verbliebenen Habitaten der Papageischnabelkleidervögel die maximal mögliche Anzahl an Tieren. Um die Gesamtpopulation dieser Vögel zu vergrößern, müssen wir ihnen folglich durch die Wiederaufforstung natürlicher Wälder weitere Lebensräume schaffen.« Mittlerweile haben Warren und seine Mitstreiter in den außerhalb des Nationalparks gelegenen Feuchtgebieten viele zehntausend Setzlinge angepflanzt. Auf diese Weise soll der Boden stabilisiert und jene Wälder wiederhergestellt werden, die einst die südlichen Hänge des Haleakala bedeckten und im vergangenen Jahrhundert als Folge von Holzeinschlag und Beweidung zerstört wurden.

Diese Maßnahmen bilden jedoch nur ein winziges Teilstück einer weitaus umfassenderen Kollaboration zwischen den Umweltbehörden der US-Regierung und des Bundesstaats Hawaii sowie diversen anderen Organisationen. Ihr erklärtes Ziel, das informell unter dem Begriff »Haleakala Lei« (übersetzt etwa der Halsschmuck des Haleakala) bekannt ist, sieht die Wiederherstellung eines zusammenhängenden Waldgebiets rings um den Vulkan vor, das den augenblicklich isolierten Tierpopulationen als Korridor dienen soll. »Wenn es uns gelingt, die Kernhabitate miteinander zu verbinden, dann glaube ich, dass die Zahlen der Papageischnabelgimpel tatsächlich steigen könnten«, prognostiziert Warren.

Zurück im oberen Kipahulu Valley verändert sich das Terrain zu unseren Füßen schlagartig: Der idyllische 'Ohi'a-Wald weicht einem wilden Dschungel, in dem unterarmdicke Lianen und ein dichtes Gestrüpp aus 'Akala (Rubus hawaiensis), das von tausenden winzigen, nadelartigen Stacheln bedeckt ist (und von denen ich dutzende noch Wochen später in meinen Handflächen wiederfinde), ungehindert wuchern. Noch immer folgen wir der Linie aus zerrissenen Plastikbändern, die sich durch den dunklen Wald schlängelt; zuweilen starren wir minutenlang in die dichte Vegetation, auf der Suche nach der nächsten Markierung, die sich meistens nur wenige Meter von uns entfernt verbirgt. Unsere aufrecht gehende Fortbewegungsweise verwandelt sich mehr und mehr in ein vorsichtiges Herumtappen. Unter einem Gewirr aus Farnzweigen verbergen sich tiefe Löcher und glitschige Rinnen, die sich in steinige Schluchten mit moosbewachsenen Felsblöcken hinunterstürzen. Aber die scheinbar ungebändigte Natur dieses Waldstücks ist trügerisch, denn die hier wachsenden 'Ohi'a-Bäume leiden an einer auf ganz Hawai'i verbreiteten Pilzinfektion. Ceratocystis fimbriata ruft eine als Rapid 'Ohi'a Death bezeichnete Erkrankung hervor, der manche Bäume bereits wenige Tage nach einer Infektion zum Opfer fallen. Überall in der Gegend liegen umgestürzte Bäume; bei manchen handelt es sich um gewaltige Exemplare mit einem Durchmesser von gut zwei Metern.

Nachdem wir uns eine weitere Stunde lang durch dicht bewachsenes Terrain gekämpft haben, erreichen wir schließlich eine wunderschöne Lichtung. Nebelschwaden fließen wie Spitzenschleier an den Hängen eines hornförmigen Berggipfels namens Kuiki herab, der weit über unserem hoch gelegenen Aussichtspunkt die Wolkendecke durchbricht. Plötzlich ist aus den Baumkronen ein metallisches Trillern zu hören, das wie eine tropische Version der kichernden Roboterstimme von R2-D2 aus den Star-Wars-Filmen klingt. Wir schauen nach oben und entdecken eine Gruppe von drei bis vier I'iwi-Kleidervögeln, die aufgeregt von einem Zweig zum nächsten flattern. Ihr rotes Federkleid und die passend gefärbten scharlachroten Schnäbel leuchten strahlend, geradezu überirdisch, im gedämpften grauen Morgenlicht. Schnell zücke ich meine Kamera in der Hoffnung auf ein gelungenes Foto, doch die Vögel sitzen partout nicht still, und so ist auf meinen Aufnahmen nur eine Reihe verschwommener, rot schillernder Flecken zu sehen. »Sie sind im Nektarrausch«, bemerkt Judge, »wie überdrehte kleine Kinder, die zu viel Zucker gegessen haben.«

Gefürchtete Vogelmalaria

Wie die anderen im Kipahulu Valley heimischen Nektar fressenden Kleidervögel ist auch der I'iwi auf die roten Blüten der uns umgebenden 'Ohi'a-Bäume als Nahrungsquelle angewiesen. Die Spezialisierungen der hawaiianischen Waldvögel seien mit den von Charles Darwin beschriebenen Anpassungen der Finken auf den Galapagosinseln vergleichbar, erklärt Judge. Doch angesichts der rasch voranschreitenden weltweiten Klimaerwärmung können sich solche hochspezialisierten Anpassungen als nachteilig herausstellen, insbesondere im Zusammenspiel mit der Vogelmalaria, die bereits beträchtliche Verheerungen unter tropischen Vogelpopulationen angerichtet hat. »In der Regel tragen die Pflanzen in tieferen Lagen die ersten Blüten«, erläutert Judge. Wenn die Vögel in diesen Gebieten auf Nahrungssuche gingen, liefen sie Gefahr, sich mit dem Malariaerreger zu infizieren, befürchtet der Wildtierbiologe.

Unterdessen dringt die Vogelmalaria schleichend auch in höhere Bergregionen vor. Normalerweise ist die Höhe ein limitierender Faktor für die Verbreitung von Malaria, sowohl bei der Variante, die die Vogelpopulationen heimsucht, als auch bei der menschlichen Form. Ab einer bestimmten Höhengrenze können nämlich die als Überträger des Malariaparasiten fungierenden Stechmücken die zu geringen mittleren Jahrestemperaturen nicht mehr tolerieren. Da jedoch die Durchschnittstemperaturen auf den hawaiianischen Inseln beträchtlich angestiegen sind, hat sich der Bereich, in dem die Moskitos überleben und der Malariaerreger seinen Lebenszyklus vollenden kann, ebenfalls weiter hinauf in die Berge verschoben.

Laut einer aktuellen Untersuchung des United States Geological Survey (USGS) ist die Malariaprävalenz auf der Insel Kauai in einer Höhe von 1350 Metern von 1994 bis 2013 um mehr als das Neunfache angestiegen – von 2 Prozent auf 19,3 Prozent. Und eine weitere, im Jahr 2013 veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern der University of Hawai'i am Standort Manoa in Honolulu ergab, dass sich die Vogelmalaria bereits bis in Höhen von 1900 Metern ausbreiten konnte, bevor sich die Effekte der Klimaerwärmung in diesen Lagen überhaupt bemerkbar machten.

Letzte Zuflucht

Hier im Kipahulu Valley sei allerdings noch ein gewisser Spielraum vorhanden, betont Judge, da sich die von den Vögeln bewohnbaren Waldhabitate bis in Höhen von knapp über 2130 Metern erstreckten. Auf der Insel Kauai misst dagegen der höchste Berg nur etwas mehr als 1560 Meter, und die Bedrohung durch Vogelmalaria ist daher weitaus unmittelbarer. Als Folge der steigenden Malariaprävalenz fürchteten Biologen auf Kauai sogar um das Aussterben einiger Kleidervogelarten, darunter auch der I'iwi, berichtet Judge. »Es gibt dort einfach keine weiteren Bergregionen, in die die Vögel flüchten könnten.« Wie es der Zufall wollte, sollte der I'iwi im September 2017, nur vier Monate nach unserer Expedition, im Rahmen des Endangered Species Act als gefährdete Art unter staatlichen Schutz gestellt werden.

Dem schleichenden Vorrücken von Krankheiten und Klimawandel zum Trotz verfügt ein leuchtend gelber Kleidervogel, der 'Amakihi (Chlorodrepanis virens), über eine Reihe von Anpassungen, die ihm ganz offensichtlich einen Vorteil verschaffen. Wie bei vielen anderen Kleidervögeln verbirgt sich unter seinem hakenförmigen Schnabel eine röhrenartige Zunge, die hervorragend zum Saugen von Nektar aus zahlreichen Blüten geeignet ist. Aber im Gegensatz zu anderen Arten sei der Schnabel des Amakihikleidervogels flexibel genug, um in einer sich verändernden Umwelt auch Früchte und andere Nahrungsquellen anzuzapfen, erklärt Judge. Der eigentliche Grund für das erfolgreiche Überleben dieser Vögel ist allerdings ihre Toleranz oder vielleicht auch Resistenz gegenüber dem Malariaerreger, deren zu Grunde liegenden Mechanismus sich Wissenschaftler noch immer nicht erklären können. »Der 'Amakihi ist zwar nur ein einzelner Vogel«, räumt Judge ein, »doch er könnte uns Hinweise auf die Art und Weise geben, in der sich verschiedene Spezies unter dem Einfluss dieser vielfältigen Formen des Selektionsdrucks anpassen.«

Am nächsten Morgen machen wir uns bereits vor Sonnenaufgang auf den beschwerlichen Weg zu unserer letzten Lauschstation, Nummer 17. Das neblige Wetter des vergangenen Tages hat einer strahlenden Sonne Platz gemacht, unsere Bestandsaufnahme liefert allerdings nahezu unveränderte Ergebnisse: Unter den einheimischen Vogelarten zählt Judge lediglich acht Apapanekleidervögel (Himatione sanguinea) und zwei Maui-Astläufer (Paroreomyza montana), auch 'Alauahio genannt. Während unseres gesamten zweitägigen Aufenthalts in der Wildnis des Hinterlands hat der Wissenschaftler nicht den Ruf eines einzigen Papageischnabelkleidervogels vernommen.

Müde und hungrig beginnen wir den mühsamen, 450 Meter langen Abstieg zum West Camp. Der gestrige Regen hat sich in unangenehme Feuchtigkeit verwandelt, und Wasserdampfwolken steigen vom Waldboden auf. Auf unserem Weg hält Judge kurz an, um eine kastenförmige Apparatur zu bergen, die er einige Tage zuvor an einem Baum befestigt hatte. Es handelt sich um ein so genanntes Songmeter, ein Gerät zur Aufnahme von Vogelstimmen, dessen empfindliche Mikrofone Geräusche aus dem tiefsten Inneren des Walds erfassen können. Judge hofft, dass ihm die mehrstündigen Tonaufnahmen solidere Daten über das Spektrum der dort lebenden Vogelarten liefern können als die Methode des Lauschens an den Horchstationen, aber er wirkt nicht übermäßig zuversichtlich. Der Wald sei einfach zu ruhig, so der Wissenschaftler, und wirke geradezu unheimlich still ohne das Gezwitscher und Geschnatter seiner früheren Bewohner.

Am frühen Abend kehren wir in das Camp zurück und schauen zu, wie die Sterne allmählich ihren Platz am Abendhimmel einnehmen. Die gespenstischen Rufe der 'Ua'u oder Hawaiisturmvögel (Pterodroma sandwichensis) hallen von den Talwänden wider, während die Tiere auf dem Weg zu ihren Nestern am Gipfel des Haleakala durch die Dunkelheit gleiten.

Morgen kommt der Hubschrauber, um uns abzuholen, und Judge wird mit der mühsamen Arbeit des Zusammentragens und Auswertens seiner gesammelten Daten beginnen. Doch im Augenblick ruhen wir uns erst einmal aus, gönnen unseren müden Muskeln eine Pause und betrachten nachdenklich die erhabene Schönheit des Kipahulu Valley, die es gleichzeitig so verwundbar macht. Wie lange noch wird es im Zeitalter des Klimawandels gelingen, diesen Ort als ein Refugium der Vielfalt zu bewahren?

»Das ist tatsächlich die große Frage«, bestätigt Judge. Seine derzeitigen Forschungsarbeiten innerhalb des Nationalparks würden den Vögeln zwar unmittelbar zugutekommen, doch langfristig könnten sie nur von einer Verlangsamung des Klimawandels profitieren. Unwillkürlich deutet Judge hinaus in die Dunkelheit jenseits der vielen tausend Kilometer Ozean, die diese Inseln von der restlichen Welt trennen, und bemerkt: »Unsere ganze Arbeit hier oben ist quasi umsonst, wenn wir uns nicht darüber klar werden, wie wir alle da draußen unser Leben grundlegend verändern müssen.«

Der Artikel erschien ursprünglich unter dem Titel »Paradise under Pressure« auf »bioGraphic«, einem digitalen Magazin, das von der California Academy of Sciences publiziert wird.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.