Autismus: Tendenz steigend?

Als Leo Kanner im Jahr 1943 erstmals Autismus beschrieb, bezog er sich auf elf Kinder mit schwer wiegenden Kommunikationsproblemen, Bewegungsstereotypien und akuter Kontaktunfähigkeit. Der Arzt und Psychiater von der Johns Hopkins University im amerikanischen Baltimore prognostizierte damals schon wesentlich mehr Fälle, als er und seine Kollegen bislang erkannt hatten [1]. So schrieb er: "Es handelt sich um ein bisher einmaliges 'Syndrom', welches zwar relativ selten, aber wahrscheinlich häufiger als bisher gedacht auftritt."

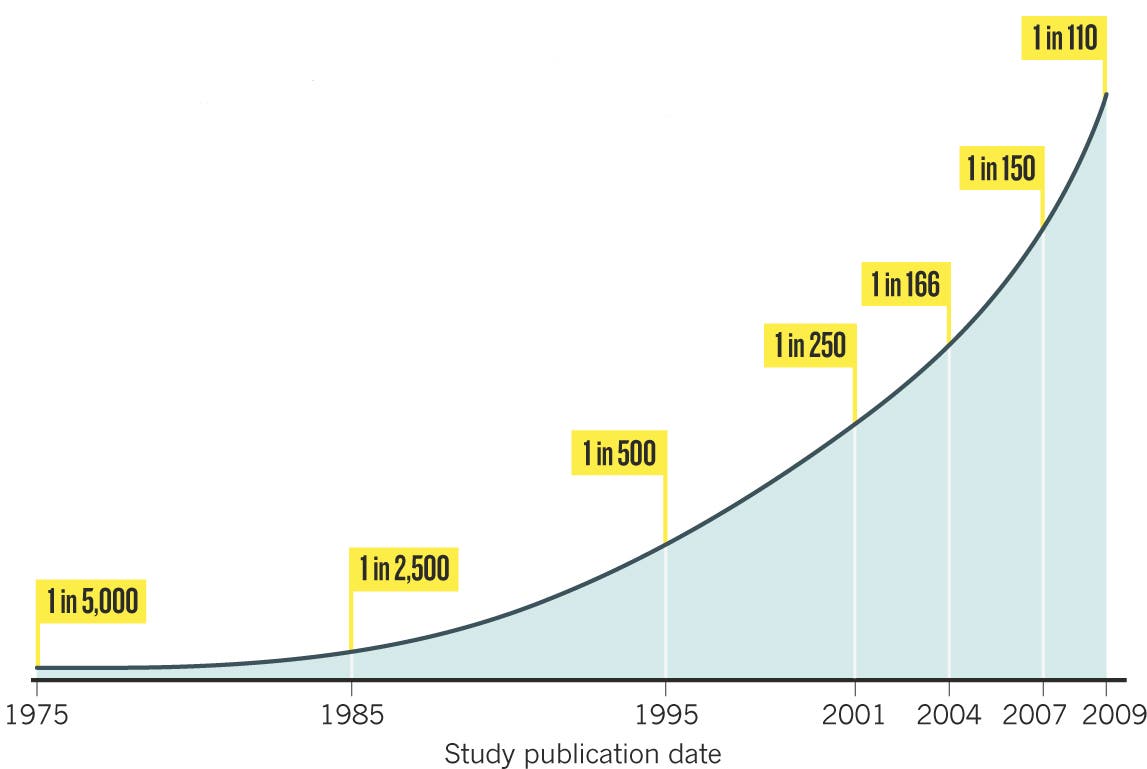

Dies hat sich mehr als bestätigt. In einer Studie aus dem Jahr 1966 wurde bei acht- bis zehnjährigen Schulkindern in Middlesex in Großbritannien eine Prävalenz von 4,5 Fällen pro 10 000 Kinder festgestellt [2]. Im Jahr 1992 wurde in den USA schon bei 19 von 10 000 Sechsjährigen Autismus diagnostiziert [3].

Nach Angaben der US Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta (CDC) schnellten die Zahlen in den letzten zehn Jahren weiter in die Höhe. Laut einer Studie des CDC über so genannte "autism spectrum disorders" (ASD) litten im Jahr 2006 in den USA schon mehr als 90 von 10 000 Achtjährigen daran [4]. Anders ausgedrückt: Eines von 110 Kindern ist Autist, was in der Bevölkerung schon die Angst vor einer "Epidemie" schürte.

Für einen Großteil der Zunahme gibt es Erklärungen, wie ein gestiegenes Bewusstsein für diese Störung, breiter gefasste Diagnosekriterien, häufigere Zusatzdiagnose bei Kindern mit mentaler Retardierung und Diagnosestellung schon in jüngerem Alter. Aber Anfang des 21. Jahrhunderts wurde klar, dass diese Faktoren zur Erklärung nicht ausreichen. "Der Einfluss von noch unbekannten Umweltfaktoren ist nicht auszuschließen", heißt es in einer Studie aus dem Jahr 2005 [5].

Das ändert manches. Wenn die Häufung der Autismusfälle größtenteils durch ein stärkeres Krankheitsbewusstsein, verbesserte Diagnostik und soziale Faktoren zu erklären ist, dann wären die möglichen Umweltfaktoren, wie eine unerwartete Infektion in der Schwangerschaft oder irgendein Ernährungsmangel, schon immer existent gewesen. Wenn sich der Anstieg aber nicht gänzlich darauf zurückführen lässt – und in der Tat ist zumindest ein Teil davon real – dann müssten neue Faktoren beteiligt sein, die nun dringend gefunden werden müssen.

Das Thema ist heikel. Eltern von autistischen Kindern fragen sich ständig, ob sie etwas hätten tun können, um die Erkrankung ihrer Kinder zu verhindern. Die Wissenschaftler nennen auch nur ungern mögliche Umweltfaktoren, weil dies an die schon vor langer Zeit verworfene Theorie erinnert, dass herzlose und gefühlskalte Mütter die Quelle für die Probleme der Kinder sein könnten. Der Anstieg der Prävalenz hatte auch andere, inzwischen aber widerlegte Ideen gestützt, beispielsweise die Hypothese, Impfstoffe seien der Auslöser.

Thomas Insel, der Direktor des National Institute of Mental Health in Bethesda in den USA, will die alten Diskussionen endlich beendet haben. "Nur beim Autismus ist der Anstieg so umstritten – bei vielen anderen Erkrankungen wie Asthma, Diabetes Typ 1 und Nahrungsmittelallergien wird es einfach akzeptiert, dass immer mehr Kinder betroffen sind." Seiner Meinung nach ist die Häufung von Autismusfällen ganz klar, und es müsste auch mehr Geld und Engagement in die Forschung nach möglichen Umweltfaktoren gesteckt werden.

(Thomas Insel)

Nicht jeder stimmt Insel zu. Für manche Wissenschaftler zeigen die bisherigen Daten nicht eindeutig genug, dass ein Anstieg der Diagnosen tatsächlich ein Anstieg der Prävalenz ist. "Die Zahlen scheinen wirklich zu steigen", meint der Anthropologe Richard Grinker von der George Washington University in Washington DC. "Aber die Berechnungen sind nicht überzeugend. Man kann nicht einfach Prävalenzschätzungen als eindeutige wissenschaftliche Beweise ansehen, wie man sie beispielsweise beim Nachweis eines Virus erhält."

Kriterienwandel

Die Ursache von Autismus ist nicht klar – wobei sowohl die Gene als auch die Umwelt beteiligt zu sein scheinen. Möglicherweise wächst die weiße Substanz im Gehirn in den ersten zwei Lebensjahren zu schnell, so dass die Netzwerkbildung durcheinander gerät. Dann funktionieren die Synapsen, die Verbindungen von Nerven, vielleicht nicht mehr normal. Es könnten aber auch andere physiologische Abläufe betroffen sein. So wurde Autismus mehrfach in Zusammenhang gebracht mit Epilepsie, Verdauungsproblemen, Dysfunktion des Hormon- und Immunsystems, mitochondrialen Funktionen und vielem mehr.

Auch die Diagnosekriterien haben sich mit der Zeit gewandelt. 1952 galt Autismus gemäß Kanners enger Beschreibung als "früh einsetzende Schizophrenie". 1980 wurde er in "infantilen" Autismus und 1987 in "Autismusstörung" umbenannt. In den letzten zehn Jahren sammelten sich unter dem Oberbegriff "Autismus" eine große Bandbreite von Verhaltens-, Kommunikations- und Sozialstörungen, die auch als "Autismus-Spektrum-Störungen" bezeichnet werden. Dazu gehören autistische Störungen, Aspergers Syndrom und andere verwandte Syndrome.

Die Diagnose Autismus ist natürlich auch sehr subjektiv. Nicht nur soziale Fähigkeiten, sondern auch andere mit Autismus assoziierte Verhaltensweisen zeigen schon in der gesunden Bevölkerung eine große Schwankungsbreite. Wann wird ein Mangel an Spontanität oder die Unfähigkeit, Blickkontakt zu halten, medizinisch auffällig? Die Häufigkeit der Diagnose Autismus steht auch oftmals im Zusammenhang mit der Beflisseneheit der Eltern. Sobald die Diagnose eine Stigmatisierung bedeutet, sinken die Zahlen; wenn die öffentliche Unterstützung dadurch aber steigt, gibt es mehr davon.

Eine Diagnose kann sich verändern, meint Grinker: "Sie ist ein Rahmen für eine Reihe von Symptomen. Und sie ist ein Rahmen, der zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Gesellschaft mit einem bestimmten Gesundheits- und Bildungssystem passt. Das ändert sich aber, sobald sich die Gesellschaft ändert."

Solche Überlegungen tragen dazu bei, die alarmierend hohe Prävalenz von Autismus zu erklären, die Grinker in Südkorea im Rahmen einer kürzlich publizierten Studie fand [6]. In den 1980ern stellte er fest, dass koreanische Familien nur ungern zugaben, wenn mit ihren Kindern etwas nicht ganz stimmte, weil dies mit einem Stigma belegt war [7]. In seiner letzten Studie hatte sich diese Einstellung allerdings geändert. Die Familien in Ilsan, einem Wohngebiet am Stadtrand von Seoul, begrüßten Informationsangebote zum Autismus, die im Rahmen der Studie vertraulich angeboten wurden. Grinkers Team untersuchte mehr als 55 000 Kinder, die zwischen 1993 und 1999 geboren wurden. Dabei errechnete er eine Prävalenz von ASD von 1 zu 38 [6]. Dies könnte zu hoch gegriffen sein, meint er, aber es war wohl die bestmögliche Berechnung.

Dagegen sei die Prävalenz von Autismus in den USA in Wirklichkeit wahrscheinlich höher als angegeben, so Grinker, weil hier nie die gesamte Bevölkerung betrachtet wird. Viele Studien dort basieren auf bereits diagnostizierten Fällen, sowohl im California School District, dem größten des Landes, als auch im Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network des CDC. Die kalifornischen Daten beziehen sich aber nur auf Kinder im Schulalter, die ausreichend ausgeprägte Störungen haben, um diagnostiziert und behandelt zu werden. Damit würden Kinder mit weniger deutlichen Störungen vermutlich übersehen.

Einiges deutet darauf hin, dass die Prävalenz von Autismus schon immer hoch war. In einer aktuellen Studie erfasste der Psychiater Terry Brugha von der University of Leicester in Großbritannien Autisten im Erwachsenenalter: 7000 Familien im ganzen Land wurden befragt. Entgegen seiner Erwartung einer sehr niedrigen Prävalenz errechnete er 9,8 Fälle pro 1000 Personen, was der Frequenz bei amerikanischen Kindern sehr nahe kommt [8].

Nach Meinung von Brughs sollten die Untersuchungen in verschiedenen Personengruppen wiederholt werden. Aber es scheint, als ob Autismus relativ gleichmäßig verteilt ist. "Wenn sich dies in anderen Studien bestätigt, sollten wir auch nach Ursachen suchen, die es schon immer gab, und nicht nur nach Faktoren der letzten Jahre und Jahrzehnte", meint er.

Der Kinder- und Erwachsenenpsychologe Christopher Gillberg von der Universität Göteborg in Schweden arbeitet schon seit den 1970er Jahre an Autismus und findet ganz ähnliche Hinweise. Bei siebenjährigen Schweden beschrieb er im Jahr 1983 eine Prävalenz von 0,7 Prozent [9] und im Jahr 1999 eine Prävalenz von 1 Prozent [10]: "Ich war schon immer der Meinung, dass eine Epidemie eher unwahrscheinlich ist."

Lückenfüller

Nichtsdestotrotz steigen die Zahlen schnell an, und viele meinen, in der Umwelt eine Zeitbombe zu sehen. Welcher Anteil durch gesellschaftliche Zwänge hervorgerufen wird, untersucht der Soziologe Peter Bearman von der Columbia University in New York. Er hat fast fünf Millionen kalifornische Geburtsakten und 20 000 Akten der Gesundheitsbehörde analysiert. Indem er die Geburtenzahlen mit den Diagnosedaten korrelierte, konnte er ein genaues Bild zur Demografie und Lebensgeschichte von Autisten erstellen. So ergaben sich etliche Anhaltspunkte auf gesellschaftliche Faktoren, welche die Diagnose beeinflussen.

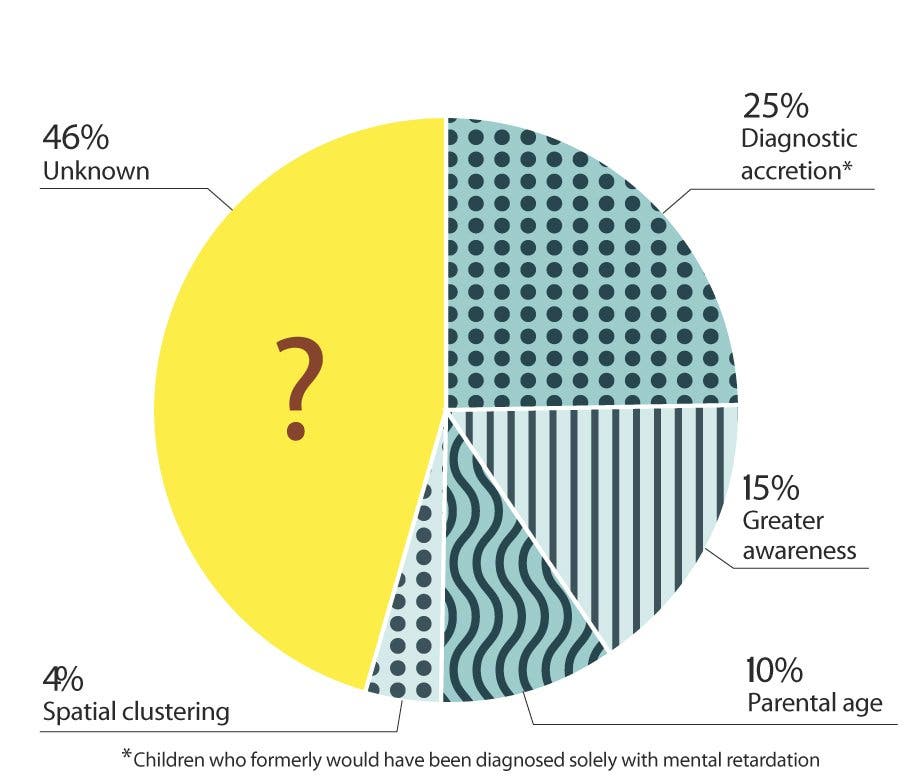

Laut Bearman erklären diese Faktoren aber lediglich etwas mehr als 50 Prozent des Anstiegs. Etwa 25 Prozent der Zunahme der letzten zwanzig Jahre ist auf einen "Anstieg der Diagnosen" zurückzuführen. Anhand der medizinischen Akten stellte sich heraus, dass einige Kinder, die vor 10 Jahren lediglich als "mental retardiert" gegolten hätten, nun als "mental retardiert und autistisch" bezeichnet werden [11]. Weitere 15 Prozent sind auf das gestiegene Bewusstsein für Autismus zurückzuführen, weil einfach mehr Eltern und Kinderärzte die Störung kennen [12].

Laut Bearman lassen sich 4 Prozent mit geografischer Häufung erklären. Die faszinierendste Ansammlung findet sich in und um die Hügel von Hollywood in Kalifornien. Kinder aus einem Umkreis von 900 Quadratmemtern in West Hollywood haben das vierfache Risiko, an Autismus zu leiden, im Vergleich zu Kindern anderswo in Kalifornien [12]. So kam die Sorge auf, irgendetwas im Wasser könnte der Auslöser sein. Das mag mit der Erinnerung an den nuklearen Störfall im Jahr 1959 im Santa Susana Field Laboratory im nahe gelegenen Simi Valley zusammen hängen. Aber Hollywood erhält das gleiche Wasser wie Los Angeles, wo Autismus nicht so häufig auftritt. Außerdem ist die Autismusrate in Hollywood immer gleich hoch, egal ob die Familien dort schon jahrelang leben oder erst dorthin gezogen sind, meint Bearman.

Seiner Meinung nach liegt der Grund für die Häufung im guten nachbarschaftlichen Umgang in dieser Region. Die Bewohner erklären sich hier über den Gartenzaun hinweg, wo sie Hilfe erhalten und wie das Gesundheits- und Bildungssystem funktioniert. Wenn sich erst einmal eine Gruppe von betroffenen und informierten Eltern gefunden hat, siedeln sich auch eher Fachärzte an, weil dann mehr Kinder zu diagnostizieren und zu behandeln sind, meint Bearman.

Weitere 10 Prozent der Zunahme lassen sich vielleicht durch einen sozialen Wandel mit biologischen Folgen erklären. Die Leute bekommen hier nämlich ihre Kinder erst in höherem Alter, und Kinder von Eltern über 35 scheinen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Autismus zu haben. Noch ist unklar, ob das Alter der Mutter oder des Vaters einen stärkeren Einfluss hat; aber laut Bearmans Arbeiten mit Eltern über 40 scheint das Alter der Mutter eher ins Gewicht zu fallen [13].

Allein die Tatsache, dass für 46 Prozent des Anstiegs an Autisten die Ursache noch ungeklärt ist, heißt aber nicht, dass Bearman neue Umweltschadstoffe verantwortlich macht. Er kann es einfach noch nicht erklären: "Es gibt viele mögliche Faktoren zusätzlich zu den bereits von uns identifizierten."

Allerdings sehen inzwischen viele Forscher zumindest einen Teil des Anstiegs als real und durch Umweltfaktoren ausgelöst an. Anstatt auf haarspalterisches Prozentpunktezählen konzentrieren sie sich nun auf die Ursachenforschung. Seit der Erstbeschreibung von Autismus sind zwei Faktoren abwechselnd en vogue: Vererbung und Ernährung. Als die anfangs bevorzugte Idee der "herzlosen" Mütter einen Rückschlag erlitt, konzentrierte man sich mehr auf die Genetik. Inzwischen glauben die meisten Wissenschaftler, dass beides beteiligt ist. "Ein Großteil der Autismusforschung hat sich nur mit der Genetik beschäftigt", sagt Lisa Croen, die Direktorin des Autismusprogramms der Krankenversicherung Kaiser Permanente in Oakland/Kalifornien. "Dabei wurde vieles klar, aber die Patentlösung haben wir noch nicht gefunden. Ich glaube, unser Bild vom Autismus ist in keinster Weise vollständig."

Mehrere große von der US-Regierung finanzierte Studien und andere kleinere laufen gerade in und außerhalb der USA, um die Ursache von Autismus bei Kindern zu finden. Durch ein Monitoring von Umweltfaktoren und biologischen Proben von Kindern und ihren Eltern sollen unbekannte Risikofaktoren und Marker für Autismus gefunden werden.

Im Jahr 2007 beispielsweise wurden 2700 Kinder zwischen zwei und fünf Jahren in die SEED-Studie (Study to Explore Early Development) unter der Schirmherrschaft der CDC aufgenommen. Hier wurde die Entwicklung der Kinder untersucht, es wurden Daten in Form von Fragebögen erhoben, Krankenakten durchsucht und Blut-, Speichel- und Haarproben auf genetische Faktoren und auf die Exposition von Umweltchemikalien analysiert. In einer Studie der US-Gesundheitsbehörde zum frühen Autismus (The Early Autism Risk Longitudinal Investigation, EARLI) wurden 1200 Familien mit einem autistischen Kind und weiterem Kinderwunsch eingeschlossen. Hier soll der Zusammenhang von Umweltfaktoren und genetischer Belastung in Bezug auf das Autismusrisiko eines weiteren Kindes analysiert werden.

"Diese Studien werden wesentlich zu unserem Wissen über Autismus beitragen", meint Croen, eine der leitenden Wissenschaftlerinnen der SEED-Studie. Sie und andere erwarten für die nächsten fünf bis zehn Jahre wesentliche Erkenntnisse zum Autismus und seiner Prävalenz.

Auch der Epidemiologe Craig Newschaffer von der Drexel University in Philadelphia ist an der EARLI-Studie beteiligt. Seiner Meinung nach sollte man sich weniger auf den Anstieg der Diagnosen konzentrieren, als eher die Hauptursache der Störung zu suchn. "Wenn ein Umweltfaktor verantwortlich ist, dann wollen wir ihn natürlich auch finden."

(Craig Newschaffer)

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.