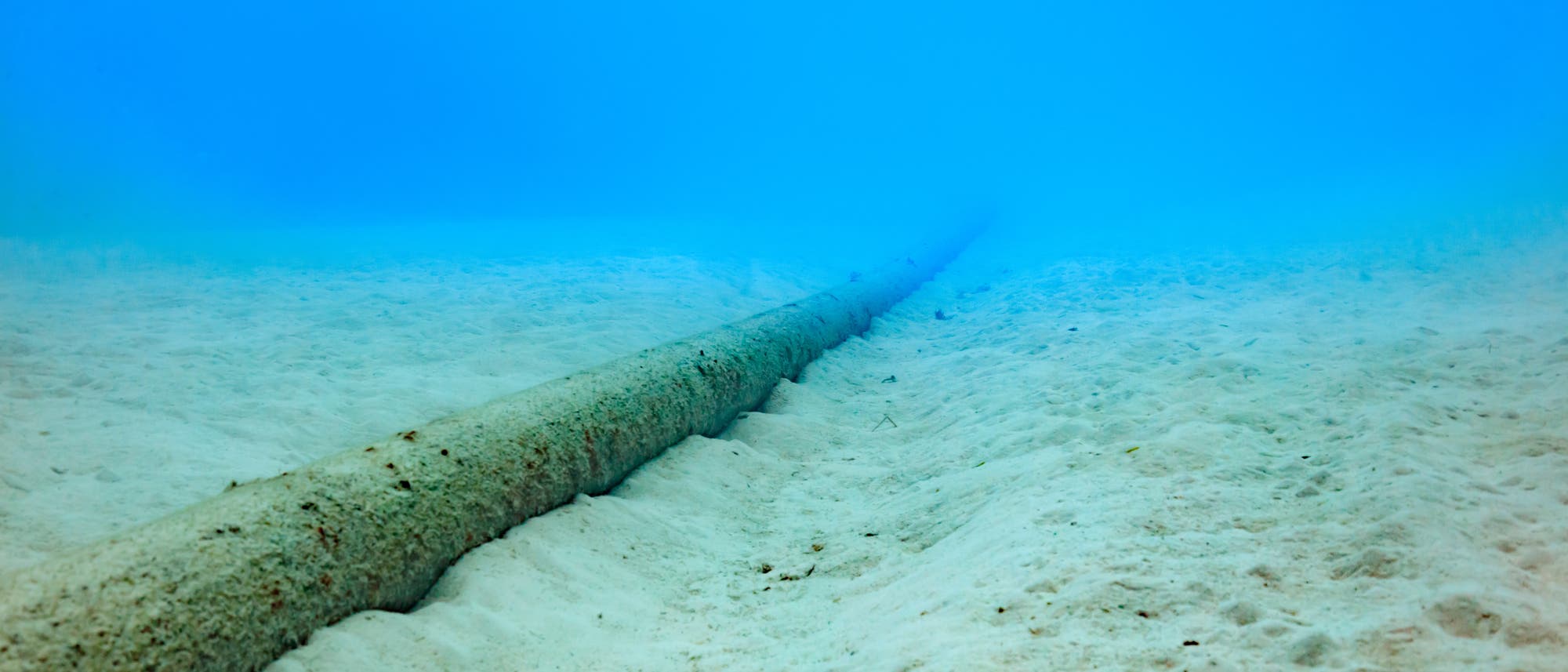

Zerstörung von Unterseekabeln: »Satelliten werden Unterseekabel nicht vollständig ersetzen«

Herr Falco, immer wieder werden Unterseekabel durch Schiffsanker beschädigt – nicht nur in der Ostsee. Haben die Betreiber mittlerweile Routine im Umgang mit gerissenen Kabeln?

Falco: Routine nicht unbedingt, aber sie sind auf so etwas vorbereitet. Die Daten werden dann größtenteils automatisch umgeleitet. Das passiert an der Anlandestation, also dort, wo das Datenkabel vom Land ins Meer übergeht. Wir haben für solche Fälle bewährte Routing-Protokolle, die den Daten mitteilen, wo es langgeht. Sie finden dann den nächstmöglichen zuverlässigen Weg, um die Daten zur Endadresse zu bringen. Und um die beschädigten Kabel kümmern sich Spezialunternehmen, die jahrzehntelange Erfahrung mit der Reparatur haben.

Also ist alles halb so schlimm, wenn ein Unterseekabel bricht?

Nicht ganz. Problematisch wird es, wenn es für die Daten keine alternativen Wege mehr gibt, um zum Empfänger zu kommen. Mancherorts gibt es keine redundanten Unterseekabel. Und wenn jemand einen koordinierten Angriff auf diese Systeme plant, haben wir einen schlechten Tag. Diese Kabel gehören zur kritischen Infrastruktur. Die Regierungen haben eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung, die Kabel zu schützen und zu reparieren oder die Daten schnell umzuleiten. Die gesamte Wirtschaft basiert auf diesen Kabeln.

Es wird viel über mutmaßliche Sabotageakte gesprochen. Aber wie groß ist deren Zahl im Vergleich zu anderen Kabelschäden?

Mindestens 98 Prozent aller Kabelbrüche sind keine Sabotageakte. Kabel gehen in rauen Umgebungen einfach mal kaputt. Sie werden alt, und es gibt Schiffe, die Anker über den Meeresboden ziehen – aus Versehen oder absichtlich. Aber auch, wenn die Zahl von Sabotageakten gering ist, muss man auf sie vorbereitet sein. Wir haben während des Kriegs in der Ukraine gesehen, dass Russland als Erstes die Satelliteninfrastruktur für die Kommunikation ins Visier genommen hat. Es besteht also eindeutig ein Interesse daran, die Kommunikationsinfrastruktur auszuschalten. Und wie lässt sich das in ganz Europa am besten bewerkstelligen?

Sagen Sie es mir.

Indem man Unterseekabel kappt.

Ist es überhaupt möglich, diese Kabel zu schützen?

Diese Frage stellen sich momentan viele. In Gebieten, in denen regelmäßig Kabel gekappt werden, beauftragen die Unternehmen heute Trawler, die das Kabel ständig abfahren. Dabei kontrollieren sie, ob sich andere Schiffe dem Kabel nähern. So ein Einsatz auf den Weltmeeren ist allerdings aufwändig; unter anderem braucht man viel Personal und Treibstoff. Deswegen gibt es solche Schutzmaßnahmen nur für bestimmte Kabel. Aus finanzieller Sicht ist so etwas unerschwinglich.

Gäbe es intelligentere Möglichkeiten, die Kabel zu schützen?

Ja, zum Beispiel mit Hilfe von autonomen Unterwasserfahrzeugen. Das Interesse an diesen so genannten AUVs wächst, denn mit ihnen könnten wir unsere Unterwasserssysteme besser überwachen und schützen. Daneben haben wir auch noch die DAS-Technologie; das steht für Distributed Acoustic Sensing. Damit kann man Signale über die Dark Fiber senden. Diese Faser verläuft entlang aller Kabel. An Stelle von Kommunikation transportiert sie Metadaten. Wenn sich ein großes Schiff über einem Kabel befindet oder sich ein U-Boot nähert, dann entstehen charakteristische Signaturen im Signal. Mit Hilfe von maschinellem Lernen kann man dann feststellen, was sie ausgelöst hat. Diese Technologie funktioniert, sie wird aber heute noch nicht in großem Umfang eingesetzt.

Derzeit bevölkern immer mehr Satelliten von Netzwerken wie Starlink, Viasat, Eutelsat OneWeb oder bald auch Kuiper den Weltraum. Könnte satellitengestütztes Internet eines Tages eine Alternative zu Glasfaserkabeln sein?

Ich glaube schon. Allerdings werden Satelliten Unterseekabel nicht vollständig ersetzen – jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie sie heute kommunizieren. Sowohl bei den Kosten als auch bei der Kapazität sind sie noch nicht konkurrenzfähig: Glasfaserkabel transportieren Terabits an Daten pro Sekunde. Das ist um Größenordnungen mehr als in der Satellitenkommunikation. Satelliten kommunizieren über Funk; in der Spitze erreicht man da zehn Gigabit. Über Satelliten können wir also nicht so viele Daten übertragen, auch wenn einige der neuen Raumfahrtunternehmen intensiv an der Steigerung der Kapazitäten arbeiten.

Warum können Satelliten nicht mehr Daten übertragen?

Das liegt zum einen an der Anzahl an Bodenterminals, auf die Betreiber zu einem bestimmten Zeitpunkt zugreifen können. Über diese Terminals kommunizieren sie mit den Satelliten. Ein Betreiber kann zwar für mehr Bandbreite sorgen, indem er eine ganze Reihe von Terminals zusammenfasst. Dafür braucht er dann aber auch wieder viel mehr Hardware. Darüber hinaus könnte man den Satellitenbetreibern größere Teile des Frequenzspektrums zuweisen, zum Beispiel das so genannte Ka-Band. Damit könnte man Daten im Bereich von zehn Gigabit oder sogar mehr übertragen. Aber hier gibt es Probleme mit der Regulierung. Der Betreiber müsste dieses Spektrum nämlich in der Region kaufen, in der er darauf zugreifen will. Das bedeutet, dass man mit dem jeweiligen Land oder der Internationalen Fernmeldeunion verhandeln muss, um diese Frequenzen zu erwerben. Aussichtsreicher in puncto mehr Bandbreite wäre es, die Daten optisch zu übertragen – per Laser. Laser können Daten mit 100 Gigabit pro Sekunde in den Weltraum übertragen. Aber auch hier gibt es eine Menge Probleme.

»Man bräuchte eine Menge dieser Laser, um Daten im Terabit-Bereich zu transportieren, und es wäre schwierig, ein solches Netz zu organisieren«

Woran hakt es beim Weltraumlaser?

Man bräuchte eine Menge dieser Laser, um Daten im Terabit-Bereich zu transportieren, und es wäre schwierig, ein solches Netz zu organisieren: Wenn man einen Laserstrahl ins All schickt, darf es keine atmosphärischen Störungen geben. Man braucht also ein sehr umfangreiches Netz von Laser-Bodenstationen in verschiedenen Gebieten, um sicherzustellen, dass man die Wolken umgehen kann. Außerdem ist es schwer, die Laser richtig auszurichten: Man schießt den Laser in den Weltraum und muss dabei auf die Öffnung am Satelliten zielen, die den Strahl empfängt. Aber der Laserstrahl ist nicht winzig – er hat eine gewisse Breite. Hier haben wir also eine weitere technische Herausforderung. Dennoch, das Interesse an dieser Technik ist groß, und sie macht Fortschritte. Es dürfte aber noch gut und gerne zehn Jahre dauern, bis ein solches Lasersystem in Betrieb gehen wird.

Satelliten- und kabelgebundenes Internet sind heute zwei getrennte Systeme. Sollte man beides kombinieren?

Ja, und genau das tun wir zusammen mit Partnern aus den USA, Island, Schweden und der Schweiz. Wir entwickeln einen Internet-Backbone. Er soll das Internet am Laufen halten, wenn Unterseekabel angegriffen werden. Das weltraumgestützte Internet ist ein wichtiger Teil dieses Systems.

Welche Forschungsfragen gilt es dabei zu lösen?

Zunächst einmal geht es darum, mögliche Bedrohungen von Unterseekabeln besser einschätzen zu können: Hat jemand gerade tatsächlich das Kabel im Visier? Wird es gekappt oder gar geklaut? Die NATO hat Anfang 2025 eine Plattform vorgestellt, mit der sich Unterwasserinfrastruktur zwar besser überwachen lässt, aber die nötige Technologie ist, wie gesagt, noch nicht ganz ausgereift. Neben physischen Attacken auf das Datennetz gibt es außerdem Cyberangriffe. Wir evaluieren daher, wie man datentechnisch in das Kabel selbst und in die Anlandestelle eindringen kann. Daneben wollen wir den Datenverkehr aber auch heterogener umleiten können als bisher.

»Wir brauchen robuste und widerstandsfähige Dienste auch für den Fall, dass einer dieser Satellitennetzbetreiber angegriffen wird«

Was meinen Sie mit heterogener?

Wir können heute Daten über Starlink von SpaceX transportieren. Oder über ViaSat. Oder über welches Netzwerk auch immer. Was wir heute nicht tun können, ist, situationsbedingt mit unterschiedlichen Satcom-Netzwerken zusammenzuarbeiten. Allerdings brauchen wir robuste und widerstandsfähige Dienste auch für den Fall, dass einer dieser Satellitennetzbetreiber angegriffen wird. Dafür müssen wir Ad-hoc-Verträge mit den Betreibern schließen können.

Wie würden solche situativen Vertragsabschlüsse in der Praxis funktionieren?

Wenn Kabel gekappt werden, müssen wir zunächst wissen, welcher Anbieter verfügbar ist und genügend freie Kapazität hat. Ein Matchmaking-Prozess, der automatisch abläuft, findet dann einen geeigneten Anbieter wie SpaceX, SES Space, OneWeb oder ViaSat und leitet die Daten entsprechend weiter. Noch im Jahr 2025 werden wir diese Art des intelligenten Vertragsabschlusses in Karlskrona in Schweden demonstrieren.

Die Unterseekabel transportieren gewaltige Datenmengen. Sie werden doch nicht alles über Satelliten umleiten, oder?

Nein, wir wählen die Datenpakete aus, die für die Infrastruktur oder für die Regierungskommunikation am wichtigsten sind. Allerdings ist die Auswahl dieser Pakete alles andere als trivial.

Und wie übertragen Sie die ausgewählten Daten dann auf die Satelliten?

Dafür gibt es ein ganzes Ökosystem von Optionen – und entsprechend viele Fragen, die zu klären sind: Verwenden wir nur eine einzige Satellitenkonstellation? Setzen wir Drohnen als Zwischenstationen ein, um die Daten an die Drohnen zu senden, und die Drohnen senden sie dann an einen Satelliten? Oder verwenden wir Höhenballons, die unter mit dem Einzug von 6G-Netzwerken zunehmend interessant werden?

Betreiber von Kabeln und Satelliten, Staaten, Militär – an der Kommunikation sind viele Akteure beteiligt. Wer ist am Ende für die Weiterleitung der Daten verantwortlich?

Auch das gilt es zu klären, zum Beispiel, was die rechtlichen Fragen angeht: Wer ist zuständig, wenn Sabotage stattfindet? Die meisten Kabel sind im Besitz von Unternehmen. Ist also das Land zuständig, in dem sich das Kabel befindet? Oder das Land, in dem das Unternehmen ansässig ist, dem das Kabel gehört? Und wenn sich das Kabel außerhalb der Hoheitsgewässer befindet: Wer darf entscheiden, welches Militär das Problem angehen soll? Auch verwaltungstechnische Fragen sind zu klären: Wie können wir öffentlich-private Partnerschaften zwischen den Unternehmen, denen die Kabel gehören, und den Regierungen, die die Kabel mit ihren Streitkräften schützen wollen, einrichten? Und wie werden die Endnutzer, die den Datendienst tatsächlich benötigen, einbezogen?

»Island ist über nur vier Kabel mit dem Rest der Welt verbunden«

Aber auch wenn alle diese Fragen geklärt sind – am Ende kann doch nur ein Teil der Daten über Satelliten umgeleitet werden. Da ihr Projekt von der NATO unterstützt wird: Werden bei einem Ausfall der Kabelverbindungen nur militärisch sensible Daten übertragen, während Netflix-Filme und private E-Mails blockiert werden?

Nicht unbedingt. Es stimmt, die NATO gibt uns die Anschubfinanzierung. Sie hat aber nicht gesagt: Wir kaufen die Kapazität des Internet-Backbones. Wir arbeiten in unserem Projekt mit etwa 20 Industriepartnern zusammen, und die Käufer der entwickelten Hardware können Länder oder Unternehmen sein. Beispielsweise beabsichtigt die schwedische Marine, den Backbone zu nutzen. Wir erwarten, dass sie ihrer militärischen Kommunikation Vorrang einräumen wird, wenn es zu einem Zwischenfall kommt. Auch die isländische Regierung möchte das Rerouting-System nutzen. Das Land ist über nur vier Kabel mit dem Rest der Welt verbunden. Ich denke aber, dass auch Unternehmen daran interessiert und bereit sein werden, die Kapazitäten zu nutzen. Sehen Sie sich die Finanzunternehmen an: Ohne internationale Kommunikationssysteme sind ihre Märkte verloren. Ich denke also, dass wir in gewissem Umfang eine kommerzielle Nutzung dieser Kapazitäten sehen werden.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.