Masochismus: Die dunkle Seite der Lust

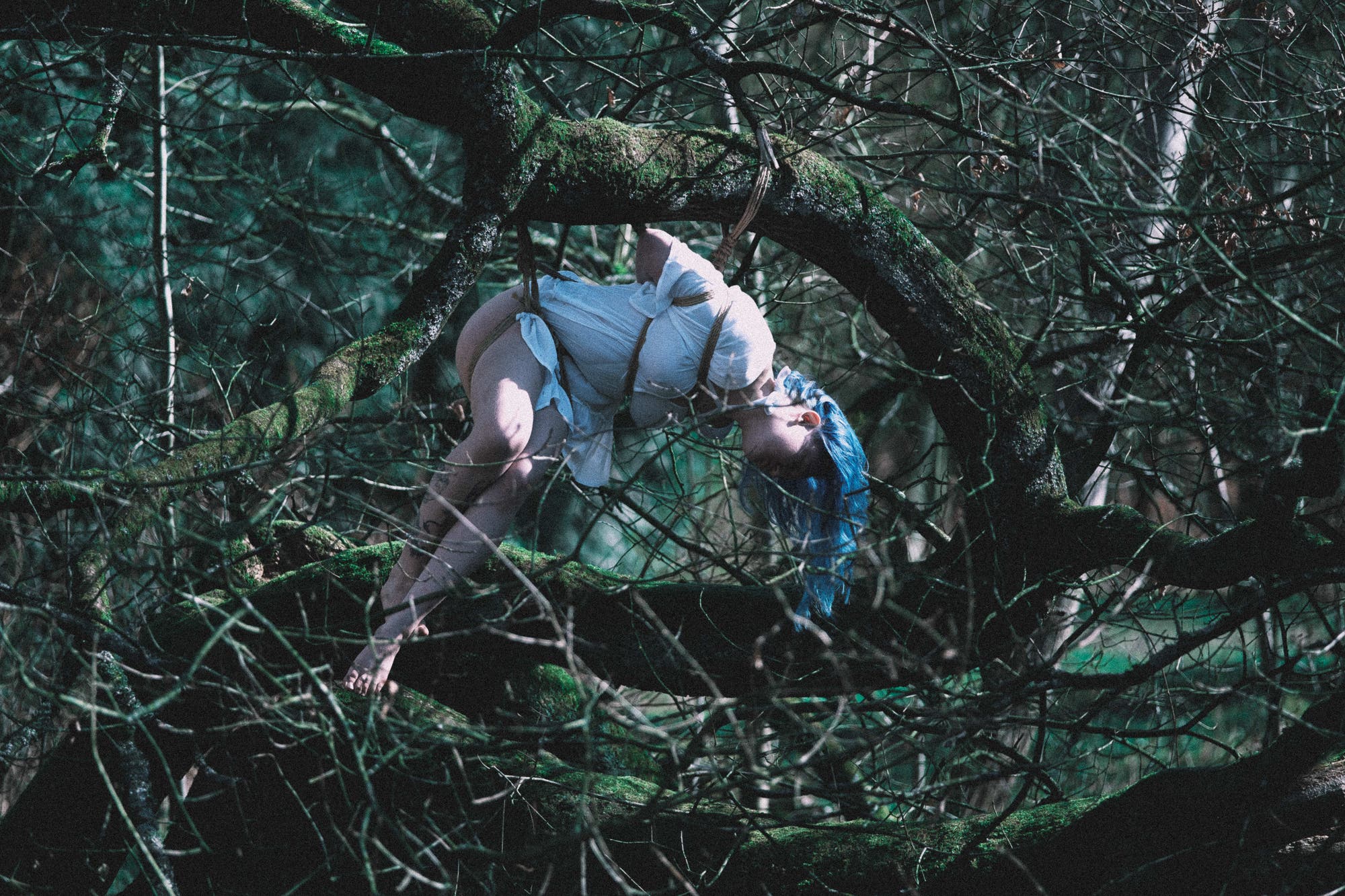

Agine schwebt. Seile halten ihren Körper in der Luft, in kunstvollen Knoten um Beine und Bauch gebunden. Sie wirkt hoch konzentriert, während sie sich langsam um die eigene Achse dreht. Dann löst sie einen der Knoten.

Die Zuschauer stehen im Kreis um sie herum und betrachten die Szene. Agine beachtet sie nicht. Mit geschlossenen Augen atmet sie tief durch, dann öffnet sie einen weiteren Knoten, so dass ihr Körper ein gutes Stück nach unten sackt.

Jetzt wird sie nur noch von zwei Seilen gehalten, die an Haken von der hohen Decke hängen. Der rechte Fuß hängt im schrägen Winkel über Agines Kopf, das andere Seil schneidet in ihr linkes Handgelenk. Der Schmerz raubt ihr fast den Atem. Er breitet sich in ihrem ganzen Körper aus, legt sich wie eine warme Decke um sie. Agine ist in Trance.

Sie ist Künstlerin und führt eine Shibari-Performance auf, eine japanische Fesselkunst der Samurai. Ein solcher Auftritt kann mehrere Stunden dauern. Die gefesselte Person ist oft an Seilen aufgehängt oder muss in einer unbequemen Position ausharren. Das löst intensiven Schmerz aus. Doch für Agine ist es genau das, was sie am Shibari liebt. Denn Agine ist Masochistin.

Im Rausch des Leidens

Laut Wörterbuch ist ein Masochist jemand, der »durch Erleiden von Demütigung, Schmerz oder Qual sexuelle Befriedigung erreicht«. Eigentlich höchst unangenehme Reize wie stechender oder ziehender Schmerz bewirken bei den Betreffenden Lust, ja bisweilen rauschhafte Zustände. Was nicht heißt, dass Masochisten jede Form von Schmerz als lustvoll empfinden.

Woraus sie sexuelle Befriedigung ziehen, ist individuell sehr unterschiedlich. Manche lieben etwa den stechenden Schmerz des Shibari, aber nicht, mit einer Gerte oder dem so genannten Flogger geschlagen zu werden, einer Art Peitsche aus schmalen Lederriemen. Und während es für einige genügt, beim Sex gekratzt oder gekniffen zu werden, präferieren andere eine härtere Gangart, bis hin zu Stromstößen oder Nagelbrett. Der Fantasie schmerzhafter Freude sind kaum Grenzen gesetzt.

Der Begriff Masochismus fällt oft im Zusammenhang mit dem Akronym BDSM, das für »bondage, dominance, submission, masochism« steht. Aus den darunter zusammengefassten Sexualpraktiken entstand in den 1990er Jahren eine Subkultur, die auf Partys ein eigenes Vokabular sowie spezielle Kleidung und Accessoires wie Lederhalsbänder verwenden. Masochismus tritt häufig in Kombination mit Sadismus auf, wie in den Abkürzungen »SM« (sadomasochistisch). Beide Sexualpräferenzen bilden eine Art Gegenstück zueinander: Während es Masochisten erregt, wenn man ihnen auf definierte Weise Schmerz zugefügt, erleben Sadisten eine entsprechende Befriedigung beim aktiven Zufügen von Pein.

Eine Reihe empirischer Studien aus den letzten Jahren zeigte, dass Masochismus durchaus kein Randphänomen ist. In einer Arbeit von 2016 befragten die kanadischen Psychologen Christian Joyal und Julie Carpentier 1040 Menschen nach ihren sexuellen Praktiken. 24 Prozent gaben an, dass sie der Gedanke, zu leiden, dominiert oder erniedrigt zu werden, schon einmal sexuell erregt habe. Unter den Teilnehmerinnen lag der Anteil gar bei knapp 28 Prozent, bei den Männern bei 19 Prozent.

Die Begriffe Masochismus und Sadismus brachte der Mediziner Richard von Krafft-Ebing (1840–1902) Ende des 19. Jahrhunderts in den psychiatrischen Wortschatz ein. Er leitete beide von belletristischen Autoren ab, nämlich zum einen vom französischen Skandalautor Marquis de Sade (1740–1814), der für seine gewalthaltigen pornografischen Romane berüchtigt war, sowie zum anderen von Leopold von Sacher-Masoch (1836–1895). Dieser österreichische Schriftsteller beschrieb in Büchern wie »Venus im Pelz« zwischen Partner verabredete und melodramatisch ausgestaltete Quälerei beim sexuellen Akt.

Joyal und Carpentier fragten die Probanden auch, ob sie solche Fantasien in ihrem Sexualleben bereits ausgelebt hätten – sei es, dass sie den Liebespartner etwa baten, sie zu schlagen oder in einem Rollenspiel zu erniedrigen. Hier gaben fast 20 Prozent der Befragten an, mindestens schon einmal masochistische Fantasien tatsächlich ausgelebt zu haben. Bei den Frauen lag der Anteil mit knapp 24 Prozent wiederum höher als bei den Männern mit 14 Prozent.

Offenbar ist Masochismus also gar nicht so selten. Doch warum empfindet jeder vierte bis fünfte Mensch eine gewisse sexuelle Lust an Schmerz oder Erniedrigung? Weshalb kann ein Signal, das eine potenzielle Schädigung des Körpers anzeigt, erregend wirken?

Das Rätsel der Schmerzlust

Gefühle sind handlungsleitend. Was wir als unangenehm empfinden, unterlassen wir meist, während wir Situationen, die in uns Lust bereiten, eher suchen. Stellt man sich nun ein Tier vor, das Lust empfände, wenn es sich wehtut, so hätte es auf Grund der erhöhten Verletzungsgefahr eine geringere Chance, seine Gene an Nachkommen weiterzugeben. Wie also ist Masochismus entstanden?

Laut den Psychologen Vera Békés, Christopher Perry und Brian Robertson liegt dem Masochismus »ein komplexes Zusammenspiel von Persönlichkeitsmerkmalen und psychologischen Mustern« zu Grunde. In einem Review von 2018 fassten sie 23 Forschungsarbeiten zum Thema zusammen. Aus psychoanalytischer Sicht gilt Masochismus als Abwehrmechanismus, der bei psychischen Konflikten und Traumatisierungen entstehen kann. Dies beschränke sich nicht auf das Sexualverhalten, sondern zeige sich auch etwa im Extremsport, beim Umgang mit Drogen oder in toxischen Beziehungsmustern.

Tatsächlich beschreiben einige Studien masochistische Tendenzen bei Personen, die wegen einer Posttraumatischen Belastungsstörung in Behandlung sind. Eine masochistische Abwehr kann ihnen demnach dabei helfen, ihre negativen Erinnerungen und Zustände zu vermeiden. Wenn sich die betreffende Person vom Sexualpartner Schmerzen zufügen lässt und diese als genussvoll empfindet, wird sie vom belastenden Ereignis abgelenkt. »Der Schmerz verdrängt die Probleme«, könnte man diese Strategie kurz zusammenfassen.

Für Békés, Perry und Robertson liegt hierin zugleich die Gefahr masochistischer Neigungen. Dienen sie dazu, innere Konflikte und Emotionen beiseitezuschieben, statt sie zu verarbeiten, kann sich das in psychischen Erkrankungen wie Depressionen äußern.

Unangenehme Reize wie stechender oder ziehender Schmerz bewirken Lust, bisweilen rauschhafte Zustände

Ein Team um Sandra Kamping vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim sieht beim Masochismus ein bestimmtes Hirnareal am Werk – das parietale Operculum. Diese Region im Hinterhauptslappen ist an der Verarbeitung von Berührungs- und Schmerzreizen beteiligt. »Das parietale Operculum ist wichtig für die multisensorische Integration«, so die Forscherin. Hier werden visuelle, auditorische und sonstige sensorische Reize miteinander verknüpft. So werden zum Beispiel Düfte oder Tastempfindungen je nach persönlicher Erfahrung mit Emotionen verbunden, so dass ganz Unterschiedliches etwa Gänsehaut auslösen kann.

Selbst Schmerz kann dabei laut dem Forscherteam als positiv erfahren werden – abhängig von den Lernerfahrungen, Erwartungen und Kontexten. Nicht nur Masochisten kennen das. So lässt uns der beherzte Griff eines Kleinkindes in unsere Haare schmunzeln, während die gleiche Aktion eines Erwachsenen Wut und Ärger stiftet. Auch unsere Stimmung beeinflusst die Schmerzwahrnehmung – ein Stolpern empfinden wir an einem guten Tag nur kurz als unangenehm, an einem schlechten jedoch schreien wir auf vor Schmerz.

Neuropsychologische Forschung stützt die »Priming-Hypothese«: Im parietalen Operculum werden Stimmung, Erwartung und Schmerz verschränkt. So weisen Fibromyalgiepatienten laut einer von einem Team um Kamping durchgeführten Studie eine schlechtere Integration positiver emotionaler Reize auf. Der gesunde Mechanismus »guter Tag = weniger Schmerz« zeigte sich bei Personen mit chronischen Schmerzen nicht im selben Maß.

Ähnliches gilt für Masochisten. Kampings Team untersuchte in einer Studie von 2016 32 Menschen – je 16 bekennende Masochisten und Kontrollpersonen. Zunächst wurden die Teilnehmer schmerzhaften Laserreizen ausgesetzt, während man ihnen verschiedene Bilder zeigte. Mittels funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) wurde parallel die Hirnaktivität gemessen. Die Bilder für die positive, neutrale sowie negative Bedingung wurden so ausgewählt, dass sie verschiedene Stimmungen auslösten. Für eine der drei Bedingungen wurden zehn Fotos genommen, die als klar masochistisch galten.

Bei masochistischen Probanden, die während der schmerzhaften Laserreize »masochistische Bilder« sahen, war eine deutlich schwächere Schmerzintensität im Vergleich zur Kontrollgruppe zu verzeichnen. Zugleich war bei Ersteren das parietale Operculum stärker aktiv. Und der Signalaustausch mit anderen schmerzverarbeitenden Regionen wie der Insula, dem zentralen Operculum und dem supramarginalen Gyrus reduzierte sich.

Dass die funktionale Konnektivität abnimmt, sobald das parietale Operculum vermehrt aktiv wird, könnte der Grund für die veränderte Schmerzwahrnehmung von Masochisten sein. Sie nehmen den vom Laser verursachten Schmerz zwar wahr; er ist aber emotional nicht negativ gefärbt, wird also auf neue Weise wahrgenommen.

Kampings Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei Masochisten eine veränderte Konnektivität des parietalen Operculums vorliegt. Das widerspricht dem psychoanalytischen Postulat einer krankhaften Strategie, mit innerem Aufruhr umzugehen.

Bei masochistischen Probanden war eine deutlich schwächere Schmerzintensität zu verzeichnen

Der US-amerikanische Sozialpsychologe Roy Baumeister kritisierte bereits 1988, dass die klassische Psychoanalyse Masochisten als »gestört« betrachtet. Diagnosemanuale wie das DSM-III führen Masochismus neben Pädophilie oder Kannibalismus als schwere psychische Abweichung auf. Dagegen seien die meisten praktizierenden Masochisten »erstaunlich normal«, so Baumeister. Studien zufolge seien sie oft gut gebildet, einkommensstark und erfolgreich. Zudem verweist Baumeister darauf, dass die meisten Masochisten Verletzungen vermeiden – sie suchen den Schmerz, nicht aber sichtbare oder bleibende Schädigung.

»Ob sexueller Masochismus pathologisch ist, hängt davon ab, ob man abweichende Praktiken per se als Krankheitssymtome ansieht.« Darüber bestimmen laut Baumeister eher gesellschaftliche und moralische Werte als objektive Krankheitskriterien.

Heute zählt die ICD-11, das Diagnosemanual der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Masochismus in starker Ausprägung zu den Störungen der sexuellen Vorlieben – so genannte Paraphilien. Hierunter fallen auch Voyeurismus und Exhibition sowie Pädophilie. Während der Vorläufer ICD-10 noch jede masochistische Sexualpräferenz als Paraphilie wertete, erfordert die Diagnose inzwischen, dass ein signifikanter Leidensdruck der Betroffenen oder eine Beeinträchtigung ihres Alltags vorliegt. Spaß an Fesselspielen oder Schläge mit einer Gerte sind deshalb nicht mehr per se als krankhaft eingestuft. Kommt es jedoch zu gravierenden Verletzungen, nimmt die Schmerzsuche einen Großteil des Tages ein oder wird sie zwanghaft, so ist von einer sadomasochistischen Störung auszugehen.

Studien zeigen, dass Masochismus durchaus kein Randphänomen ist

Die Frage, wo Krankheit beginnt und das Spektrum gesunder sexueller Vorlieben aufhört, wird gesellschaftlich breit diskutiert. Vertreter der BDSM-Szene wie Agine plädieren für mehr Akzeptanz masochistischer Verhaltensweisen. Solange Einverständnis vorliege, bestehe kein Problem. Agine erzählt von einem Mann, der sich im Rahmen eines BDSM-Festivals mit Stacheldraht an ein Kreuz fesseln ließ. Dies sei zwar extrem, doch hätten die Beteiligten die Erfahrung als positiv empfunden.

Über Risiken offen reden

Gleichwohl ist es mit der Einwilligung manchmal so eine Sache: Was man in einer emotionalen Ausnahmesituation mit sich geschehen lässt, kann einen später durchaus reuen oder man hätte es unter anderen Umständen vielleicht ganz anders bewertet. In jedem Fall bleiben Freiwilligkeit und klare Verabredung eine wichtige Grundlage. So bedürfen gewalthaltige Handlungen etwa im Rahmen eines BDSM-Festivals der genauen Vorbereitung und Kommunikation, auch über mögliche Risiken. Hierbei, so Agine, profitiere man häufig von der Erfahrung langjähriger BDSM-Praktizierender.

Doch der Grat zwischen Selbstschädigung und Masochismus ist manchmal schmal. »Viele Masochisten verletzen sich selbst«, so Agine. Ebenfalls kritisch sieht sie SM-Paare, bei denen der masochistische Part aus Angst, den Partner zu enttäuschen, sadistischen Praktiken zustimmt, die er in Wahrheit nicht will. Wenn das Motiv lautet »Ich will mir beweisen, dass ich das aushalte« oder »Ich will meinem Partner ermöglichen, seine Vorlieben auszuleben«, ist Vorsicht geboten. Wer seine masochistischen Neigungen explorieren will, sollte sich zuerst gut informieren oder Kontakt zu einem BDSM-Stammtisch aufnehmen.

»Ich glaube, es gibt mehr Masochisten, als man meint, nur sind sich viele dessen nicht bewusst«, sagt Agine. »Es erfordert viel Auseinandersetzung mit sich und den eigenen Wünschen.« Und das sei doch eigentlich eine gute Sache, auch in einer Beziehung.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.