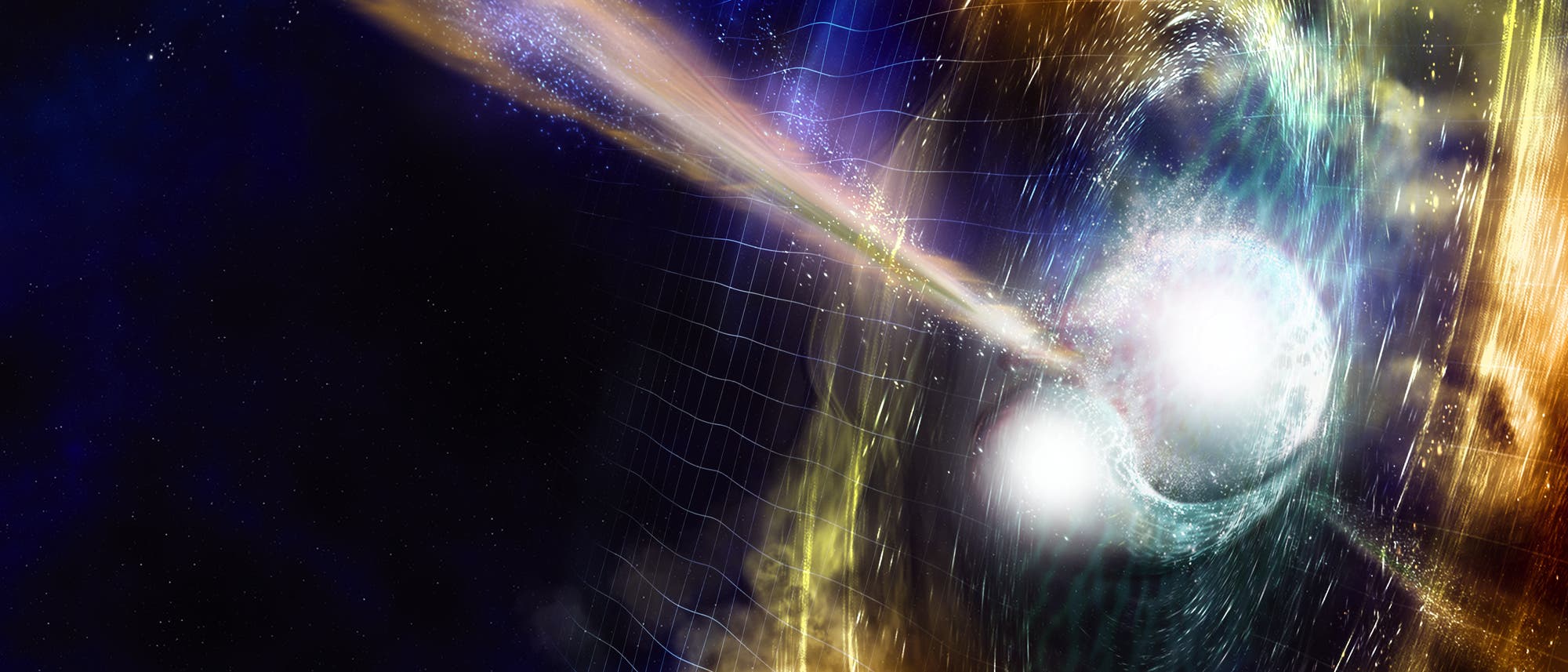

Nukleosynthese: Der Ursprung der Elemente. Teil 2: Durch Neutroneneinfang zu den schwersten Atomkernen

Etwa 98 Prozent aller sichtbaren Materie im heutigen Universum bestehen aus Wasserstoff und Helium, den beiden leichtesten Elementen. Alle übrigen Atomsorten machen nur einen kleinen Anteil aus, sind aber für unsere Lebensgrundlagen von existenzieller Bedeutung. Woher diese schweren Elemente stammen, war lange Zeit unbekannt. Erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren verschiedene Teildisziplinen der Physik so weit entwickelt, dass die Wissenschaftler in kleinen Schritten einer Lösung dieser Frage näher kamen.

Eine wichtige Erkenntnis gelang in den 1930er Jahren, als Physiker wie Hans Bethe (1906 – 2005) und Carl Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007) die Energiequelle unserer Sonne entschlüsselten: In ihrem Innern verschmelzen bei hohen Temperaturen und Drücken die Kerne von Wasserstoff zu Helium. Mit solchen Kernfusionsreaktionen, bei denen Energie frei wird, ist auch der Aufbau von schwereren Elementen bis hin zum Eisen zu erklären.

Aber Elemente, die noch schwerer sind als Eisen, woher stammen sie? ...

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben