Bild des Schwarzen Lochs: Das Monster zeigt seine Zähne

Für das Schwarze Loch im Herzen der Milchstraße muss es so aussehen, als würde die Erde zu einer Diskokugel. Rund um den Globus richten Menschen funkelnde Parabolantennen in den Aprilhimmel des Jahres 2017: in der marshaften Einöde der chilenischen Anden, auf der Spitze eines erloschenen mexikanischen Vulkans, oberhalb eines Skigebiets in der spanischen Sierra Nevada, an einem überwachsenen Bergkamm in Arizona, auf dem Mauna Kea in Hawaii und am Südpol.

Die haushohen Teleskopschüsseln schauen alle auf einen aberwitzig kleinen Fleck im Sternbild Schütze. Astronomen vermuten dort, im 26 000 Lichtjahre entfernten Zentrum unserer Galaxie, seit Langem ein Schwarzes Loch namens Sagittarius A*. Schätzungen zufolge ist es 4,3 Millionen Mal so schwer wie unsere Sonne. Es ist der Ort, um den sich die spiralförmigen Arme der Milchstraße drehen. Und seit Jahrzehnten ist es auch eine Verheißung: Noch nie haben Menschen ein Schwarzes Loch direkt gesehen – bisher konnten sie immer nur indirekt auf die Existenz der bizarren Objekte schließen.

Auge in Auge mit dem Schwarzen Loch

Stundenlang behalten die Parabolantennen die Region im galaktischen Zentrum im Blick. Zuvor haben sie bereits ins Zentrum einer anderen, noch viel weiter entfernten Galaxie namens M87 gespäht. Dort soll sich ein noch gewaltigeres Schwarzes Loch versteckt halten.

Fünf Tage dauert die Beobachtung des Teleskopverbunds, des »Event Horizon Telescope« (EHT). Mehr als 3000 Terabyte an Daten zeichnen die acht Radioschüsseln in dieser Zeit auf – viel zu viel, um sie per Internet zu übertragen. Also packen die Forscher am 11. April 2017 rund 1000 Festplatten in gepolsterte Boxen und lassen sie nach Boston und Bonn fliegen, zur Auswertung.

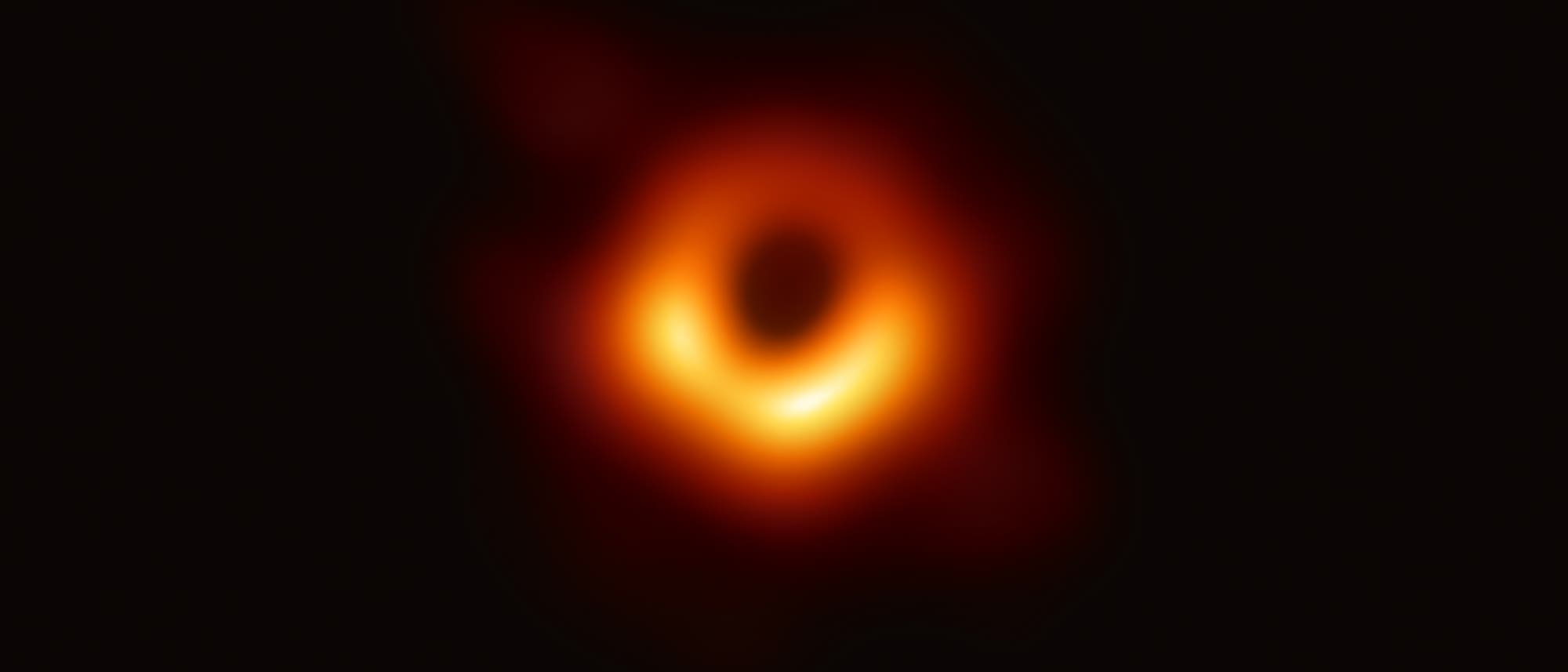

Zwei Jahre später gibt es endlich ein Ergebnis: Auf nicht weniger als sechs Pressekonferenzen hat das internationale Team aus gut 200 Wissenschaftlern eine Aufnahme des EHT präsentiert. Es zeigt nur einen verwaschenen roten Ring vor dunklem Hintergrund. Aber die Forscher sind sich sicher: Hier ist das Schwarze Loch im Zentrum der fernen Galaxie M87 zu sehen – oder besser gesagt seine Umrisse.

Für manchen beteiligten Forscher ist es ein Bild, das man in eine Reihe mit dem ikonischen »Pale Blue Dot« aus dem Jahr 1990 stellen sollte. Dieses zeigte die Erde als winzigen blauen Punkt in den Weiten des Alls, aufgenommen von der Raumsonde Voyager 1. Schaut, wie zerbrechlich unsere Heimat ist, schien die Aufnahme zu sagen.

Das Bild des Event Horizon Telescope hat eine ähnlich gewichtige Botschaft. Doch statt einer Oase des Lebens zeigt es einen Ort größtmöglicher Vernichtung. Es ist gewissermaßen das extreme Gegenteil der stabilen Biosphäre, die wir auf der Erde für selbstverständlich nehmen.

Dafür spricht jedenfalls alles, was Wissenschaftler über Schwarze Löcher wissen. Das Exemplar im Zentrum von M87 bringt unvorstellbare 13 000 Billionen Billionen Billionen Kilogramm auf die Waage, so viel wie sechseinhalb Milliarden Sonnen. Die gewaltige Schwerkraft zwingt sämtliche Materie im Umfeld in eine brodelnde, rasant rotierende Akkretionsscheibe. An den Polen des Schwarzen Lochs setzt außerdem das ein, was Astrophysiker einern »Jet« nennen – ein Strahl aus sengendem Plasma, der Teilchen tausende Lichtjahre weit ins All schleudert.

Wie eine Orange auf dem Mond

Wie schwierig es war, dieses Inferno abzubilden, erzählten einige der beteiligten Wissenschaftler auf der Brüsseler Pressekonferenz. Am Nachthimmel hat der Schatten, den das zentrale Schwarze Loch von M87 wirft, gerade mal eine Ausdehnung von 42 millionstel Bogensekunden. Das Vorhaben glich damit dem Versuch, eine Orange auf dem Mond zu fotografieren.

Möglich war die Beobachtung letztlich nur durch den Zusammenschluss der acht rund um den Globus verteilten Radioteleskope. Gemeinsam bildeten sie ein »virtuelles« Teleskop von der Größe der Erde. »Im Team haben wir ein viel besseres Ergebnis erzielt, als wir es allein je hinbekommen hätten«, sagte EHT-Forscher Anton Zensus vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie auf der Pressekonferenz.

In mancher Hinsicht blieben die präsentierten Ergebnisse aber auch hinter den Erwartungen zurück: Eigentlich wollten die Wissenschaftler ja nicht nur das Schwarze Loch im Zentrum der 50 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie M87 fotografieren, sondern vor allem ein Exemplar im Herzen der Milchstraße. Ob die Beobachtungsdaten der 2017er Kampagne dafür ausgereicht haben, ist momentan noch offen. Man habe sich erst einmal auf M87 konzentriert, teilten die Forscher in Brüssel mit. Die Datenauswertung zu Sagittarius A* dauere noch an.

Erfolg und Scheitern lagen beim Event Horizon Telescope stets nah beisammen. Von Anfang an war es für die Radioastronomen so etwas wie die Erstbesteigung des Mount Everest. Seit Langem in Sichtweite, lockt die Aussicht auf ein Foto eines Schwarzen Lochs die Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten.

Wie es sich für eine Expedition ins Hochgebirge gehört, stand das Projekt wiederholt vorm Scheitern. Am Ende wurde es nur deshalb ein Erfolg, weil starke Forschercharaktere trotz großer Animositäten zusammenarbeiteten. Und weil Astrophysiker aus Europa, Amerika und Asien in Zeiten politischer Turbulenzen an einem Strang zogen.

Rätselhafte Radiowellen

Am Anfang dieser Geschichte steht eine Entdeckung aus dem Jahr 1932: Techniker der berühmten Bell Telephone Laboratories im US-Bundesstaat New Jersey wollten damals Funksprüche per Kurzwelle über den Atlantik senden. Auf der Suche nach möglichen Störquellen stieß der Physiker Karl Jansky auf ein rätselhaftes Signal. Es schien seinen Ursprung in der Mitte der Milchstraße zu haben. Das war nicht die einzige mysteriöse Strahlungsquelle am Nachthimmel: Nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckten ehemalige Militärfunker um den Briten John Gatenby Bolton weitere Regionen am Firmament, aus denen extrem schwache, aber klar nachweisbare Radiowellen zur Erde drangen.

Erst in den 1960er Jahren lokalisierten Astronomen den genauen Ursprung dieser Signale: sie kamen aus einzelnen, Millionen Lichtjahre entfernten Galaxien, darunter auch M87. In ihnen schien ein gigantisches Feuerwerk im Gang zu sein. Ein Feuerwerk, das das Weltall mit Strahlung flutete.

Nur woher nahmen diese »aktiven Galaxienkerne« die nötige Energie? Selbst verschmelzende Atomkerne, wie man sie zu jener Zeit aus Sternen oder Wasserstoffbomben kannte, schienen hierfür nicht auszureichen, bei Weitem nicht. Nach einigem Grübeln stießen Physiker auf eine andere Möglichkeit: Materie im freien Fall.

Rechnungen zeigten, dass ein Objekt, das lange von einem Gravitationsfeld beschleunigt wird, enorme Bewegungsenergie gewinnt. Wird das Objekt dann prompt abgebremst, wandelt es diese Energie in Wärme oder Strahlung um. Und wie es der Zufall wollte, diskutierten die Gelehrten Mitte der 1960er Jahre engagiert über etwas, was Materie die nötige Beschleunigung verpassen könnte.

Schwarze Löcher sind zu dieser Zeit nicht mehr als eine kuriose Möglichkeit aus Albert Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie. Schon dem jungen Physiker Karl Schwarzschild war 1915 auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs aufgefallen, dass manche Lösungen der einsteinschen Feldgleichungen scheinbar widersinnige Ergebnisse liefern: Für extrem dichte Massehaufen spucken die Gleichungen einen Radius aus, ab dem das Gravitationsfeld gegen unendlich zu streben scheint – als würde man eine Eins durch null teilen. Das konnte nicht sein, fanden Einstein, Schwarzschild und viele andere.

Das Schicksal ausgebrannter Sterne

Doch in den folgenden Jahrzehnten beschäftigten sich Astrophysiker immer wieder mit der Frage, was mit Sternen passiert, die sämtliche Atomkerne in ihrem Inneren zu schwereren Elementen verschmolzen haben. In den 1930er Jahren kristallisierten sich Antworten heraus: Sterne vom Format unserer Sonne fallen zu einer milchig schimmernden Kugel von der Größe eines Planeten zusammen, einem Weißen Zwergstern. Feuerkugeln mit deutlich mehr Masse kollabieren dagegen zu einem noch kompakteren Objekt vom Format einer Großstadt, einem Neutronenstern.

Aber was, wenn ein noch schwererer Stern in sich zusammenfällt? Robert Oppenheimer, der spätere Vater des amerikanischen Atombombenprogramms, machte sich dazu kurz vor dem Zweiten Weltkrieg Gedanken. Seinen Rechnungen zufolge konnte nichts und niemand den Kollaps eines wirklich massereichen Sterns aufhalten – er setzt sich einfach immer weiter fort. Die Materie müsste für alle Ewigkeit auf einen Punkt im Zentrum stürzen, prognostizierte der US-Amerikaner.

Laut Einsteins Relativitätstheorie lässt sich das Gefüge von Raum und Zeit dehnen wie Kaugummi. Große Massen ziehen die Raumzeit in die Länge. Bei gewaltigen Massen hat das bizarre Konsequenzen, argumentierte Oppenheimer: Hier ist die Schwerkraft so stark, dass die Zeit praktisch einfriert, zumindest aus der Perspektive eines außen stehenden Beobachters. Für ihn müsste es so wirken, als falle die Materie eines kollabierenden Riesensterns für alle Ewigkeit auf den Punkt im Zentrum zu.

Für das Umfeld des Massehaufens hätte das extreme Folgen: Sobald etwas einmal den von Schwarzschild berechneten Radius passiert hätte, den so genannten Ereignishorizont, könnte es nicht mehr kehrtmachen, egal, was passiert.

Lange halten die meisten Physiker das für einen netten Gedanken ohne praktische Relevanz. Durch die Entdeckung der aktiven Galaxienkerne Anfang der 1960er Jahre ändert sich das. Unter anderem der umtriebige US-Physiker John Archibald Wheeler setzt sich von da an für Oppenheimers Idee ein – er wird einige Jahre später auch den Begriff »black hole«, also »Schwarzes Loch« prägen.

Auf einer Konferenz im Jahr 1963 findet ein Kollege Wheelers eine nachvollziehbare Kurzbeschreibung für die sonderbaren Orte: Es handle sich um ein sich selbst erhaltendes Gravitationsfeld, das jegliche kausale Verbindung zu dem Material, auf das es zurückgeht, gekappt hat. Auf dem Meeting stellt der Neuseeländer Roy Kerr auch eine weitere Lösung für die einsteinschen Feldgleichungen vor. Sie beschreiben den Fall, dass sich Schwarze Löcher um sich selbst drehen, wovon die Physiker damals bereits ausgehen.

Große und kleine Schwarze Löcher

Von den 1970er Jahren an durchforsten Astronomen das Weltall nach den bizarren Objekten. Sie spüren immer mehr ferne Galaxien auf, in deren Kern sich ein unsichtbares Monstrum zu verstecken scheint. Bald werden sie auch in der Milchstraße fündig. Im 6000 Lichtjahre entfernten Sternsystem Cygnus X-1 scheint ein rund ein Dutzend Sonnen schweres Exemplar einen Stern zu verschlingen, was große Mengen an Röntgenstrahlungen freisetzt.

Entdeckungen wie diese legen nahe, dass es die Masseklumpen in ganz verschiedenen Größen gibt. Kollabierende Sterne mit sehr viel Masse hinterlassen demnach »stellare« Schwarze Löcher wie das von Cygnus X-1. Schätzungen zufolge gibt es allein in unserer Milchstraße Millionen solcher Objekte. In den allermeisten Fällen gibt ihr Umfeld allerdings keine Strahlung ab. (Auch die von Stephen Hawking prognostizierte Hawking-Strahlung, die von Schwarzen Löchern selbst ausgehen sollte, ist viel zu schwach, um sie mit Teleskopen aufzufangen.) Außerdem sind die dunklen Massehaufen viel zu klein, um ihren Umriss auf einer Teleskopaufnahme erkennen zu können.

Im Zentrum von Galaxien sieht die Sache anders aus. Hier müssten die Objekte millionen-, wenn nicht sogar milliardenfach mehr Masse haben, argumentieren Forscher in den 1970er Jahren. Damit hätten sie einen entsprechend größeren Durchmesser. Und die brodelnde Materie in ihrem Umfeld, von der immer wieder ein Teil hinter den Ereignishorizont rutscht, müsste jede Menge Strahlung abgeben.

Ein winziger Punkt im Chaos

Nach und nach tauchen immer mehr Hinweise darauf auf, dass solch ein »supermassereiches« Schwarzes Loch auch im Herzen der Milchstraße schlummert. Mit der Zeit werden die innersten Lichtjahre unserer Galaxie zu einer der am besten studierten Regionen der Astronomie. Die Forscher spüren dort allerlei exotische Dinge auf: gewaltige Magnetfeldbögen, an denen Elektronen wie an einer Wendeltreppe hinaufklettern. Wolken aus heißem Gas, die mit großem Tempo vorüberziehen. Blaue Riesensterne, die mit tausenden Kilometern pro Sekunde durchs All schießen.

Sagittarius A* ist nur ein winziger Punkt in diesem Chaos. Seine Größe schätzen Forscher damals auf ein Dutzend Millionen Kilometer – gerade mal das Zehnfache des Durchmessers unserer Sonne. Aus heutiger Sicht hatte man die Größe damit um 50 Prozent unterschätzt. Und so gingen Experten noch zu Beginn der 1990er Jahre davon aus, dass man das Massemonster mit irdischer Technik schlicht nicht erfassen könnte: In 26 000 Lichtjahren Entfernung würde der Ereignishorizont 10 000-fach kleiner als das erscheinen, was das Hubble-Weltraumteleskop auflösen kann.

Das hielt Radioastronomen zwar nicht davon ab, ihre Parabolschüsseln immer wieder gen Sagittarius A* zu richten. Aber alles, was sie sahen, war ein verschwommener Fleck, der allenfalls Rückschlüsse auf die weitläufige Umgebung im Galaktischen Zentrum zuließ.

Die Lage ändert sich erst in den 1990er Jahren. Der junge deutsche Astrophysiker Heino Falcke forscht zu dieser Zeit am Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Er ist ein charismatischer Rheinländer, der sich in seiner Freizeit in der evangelischen Gemeinde seines Heimatorts Frechen engagiert. Für ihn sind Wissenschaft und Religiosität kein Gegensatz: Die Physik beschreibt all das, was man messen kann. Jenseits dessen bleibt aus seiner Sicht noch genug Platz für Glaube.

Gut, dass es Bücher gibt

Seit seiner Doktorarbeit interessiert sich Falcke brennend für das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Entweicht Radiostrahlung nur in großem Abstand von ihm oder auch in unmittelbarer Nähe? Die unscharfen Messdaten zu dieser Zeit sind mit beiden Szenarien kompatibel.

Bereits 1992 hat Falcke gemeinsam mit Kollegen ein Modell entwickelt, demzufolge die Strahlung von knapp oberhalb des Ereignishorizonts kommen müsste, von dort, wo Materie in den Schlund des Monsters rutscht. Aber kann es das von der Erde aus wirklich beobachten?

Genau wie seine Kollegen ist Falcke zunächst pessimistisch. Doch eines Tages blättert er in der Bibliothek des Bonner Max-Planck-Instituts durch einen alten Tagungsband – und stößt per Zufall auf eine Arbeit aus dem Jahr 1973, die bisher kaum Beachtung gefunden hat.

Der US-Amerikaner James M. Bardeen rechnet darin aus, wie es wirken würde, wenn ein Stern direkt hinter einem Schwarzen Loch stünde. In diesem Fall sähe ein Beobachter den Stern trotzdem, denn, denn Licht kann einen Bogen um das massereiche Objekt machen. Die Umrundung klappt aber nur bis zu einem bestimmten Orbit: Fliegt ein Lichtteilchen zu nah am Schwarzen Loch vorbei, wird es auf Bahnen gezogen, die es hinter dem Ereignishorizont verschwinden lassen.

Auf einer Teleskopaufnahme würde dieser Rand – die Physiker sprechen vom »letzten Photonenorbit« – klar hervortreten. Was die Größe der Struktur anbelangt (Falcke und Kollegen werden sie später »Schatten« taufen), kommt Bardeen zu einem überraschend ermutigenden Ergebnis: Der Schatten müsste einen 2,5-Mal so großen Durchmesser wie der Ereignishorizont haben. Schließlich verformt das Schwarze Loch die umliegende Raumzeit zu einer Art überdimenstionierter Lupe.

»Das war der Aha-Moment«, erinnert sich Falcke. Denn er erkennt, dass die Überlegung seines US-amerikanischen Kollegen auch für den Fall gelten könnte, in dem ein Schwarzes Loch von einer leuchtenden Scheibe aus heißer Materie umgeben ist. Ein ähnliches Szenario hatte der französische Astronom Jean-Pierre Luminet bereits 1979 durchgespielt.

Falcke kennt den Aufsatz zu dieser Zeit nicht, stellt aber auf Basis von Bardeens Abschätzungen fest, dass Sagittarius A* wider Erwarten groß genug wäre für eine Beobachtung von der Erde aus. Die Rechnungen passen auch gut zu Messdaten aus dem galaktischen Zentrum, die Falckes Kollegen Thomas Krichbaum und Anton Zensus zu dieser Zeit am Bonner Max-Planck-Institut vorstellen. Sie lassen zwar noch keinen Rückschluss auf Details zu. Doch man kann sie so interpretieren, dass es in der Mitte von Sagittarius A* einen Bereich gibt, aus dem keine Strahlung entweicht.

Von 1995 an verkündet Falcke auf Konferenzen, man könne ein Bild des Schattens von Sagittarius A* machen. Seine Kollegen müssen Falcke und andere Forscher, die ebenfalls dafür werben, aber erst noch überzeugen. Im Jahr 2000 legt der Deutsche dann gemeinsam mit seinen Kollegen Fulvio Melia und Eric Agol en détaildar, wie die Beobachtung gelingen könnte.

Große Auflösung im Verbund

Den Schlüssel sehen die Astrophysiker in einer Technik namens »Very Long Baseline Interferometrie«, kurz VLBI. Sie ist zu dieser Zeit bereits ein etabliertes Verfahren, unter anderem die Bonner MPI-Gruppe um Krichbaum und Zensus arbeitet damit.

Bei VLBI blicken Astronomen mit mehreren weit entfernten Radioteleskopen auf dieselbe Quelle am Himmel. Mit Hilfe extrem präziser Atomuhren halten die Astronomen an jedem der Standorte fest, wann eine Radiowelle das jeweilige Teleskop erreicht hat. Anhand dieser Zeitstempel fügen die Forscher die Ergebnisse anschließend an einem Supercomputer zusammen.

Auf diese Weise erhält das Bild eine deutlich bessere Auflösung. Theoretisch kann ein VLBI-Verbund dadurch Werte eines gigantischen »virtuellen« Teleskops erreichen. Sein Auflösungsvermögen entspricht dem eines Teleskops, das die gesamte Fläche zwischen den zusammengeschalteten Einzelteleskopen füllt.

Im Jahr 2000 ist klar: Für die Beobachtung eines Schwarzen Lochs im Zentrum einer Galaxie ist die Technik noch nicht gut genug. Im großen Stil funktioniert VLBI zu dieser Zeit nur für Strahlung mit einer Wellenlänge von drei oder mehr Millimetern. Für ein Bild des Schwarzen Lochs müsste man hingegen bei einem oder einigen zehntel Millimetern Wellenlänge beobachten, argumentieren Falcke und seine Kollegen. Und hier steckt VLBI noch in den Kinderschuhen, trotz erster ermutigender Tests durch die Bonner Radioastronomen um Anton Zensus.

»Wir haben uns in dieser Zeit nach und nach an immer kürzere Wellenlängen und größere Basislinien herangepirscht«, erinnert er sich. Anfang der 2000er Jahre koordiniert Zensus etwa einen transatlantischen Zusammenschluss von europäischen und amerikanischen Radioteleskopen, die bei drei Millimetern beobachten, das Global mm-VLBI Array. Es sind wertvolle Erfahrungen für die spätere Arbeit mit dem Event Horizon Telescope – aber für einen klaren Blick ins galaktische Zentrum reicht es noch nicht, auch wegen der verwendeten Wellenlänge.

Submillimeter-Strahlung wirkt hier wie die einzige Chance der Astronomen. Andere Wellenlängen werden entweder von der Erdatmosphäre abgefangen, oder sie kommen erst gar nicht durch die dichten Staub- und Gaswolken, die sich zwischen der Erde und dem Zentrum der Milchstraße ballen. Irgendwo auf dem Weg driftet auch turbulentes Gas durchs All, das sämtliche Bilder von Sagittarius A* wie ein Milchglas verzerrt.

Millimeterwellen durchdringen alle diese Hindernisse mehr oder weniger mühelos. Das Problem: Im Jahr 2000 gibt es nur wenige Anlagen, welche die hochfrequenten Radiowellen aufspüren können. Die Oberflächen der Parabolantennen müssen dafür deutlich glatter sein als bei Radioteleskopen für größere Wellenlängen. Auch müssen die Geräte mehrere Kilometer oberhalb des Meeresspiegels stehen, da Wasserdampf in der Atmosphäre die Signale abschwächt.

Moores Law eilt zur Rettung

Und dann ist da noch die Sache mit den Datenraten: Die damals üblichen Rekorder können gerade mal einige hundert Megabyte pro Sekunde aufzeichnen. Nötig wären 10- bis 100-mal so hohe Raten, schätzen die Forscher. Auch sind die meisten Millimeter-Observatorien nicht mit den notwendigen Atomuhren ausgestattet.

Die Entwicklung der nötigen Techniken und die Nachrüstungen der Teleskope wird Jahre in Anspruch nehmen. Letztlich kommt den Forschern die Computerrevolution zu Hilfe: Sie macht Digitalrekorder immer leistungsfähiger und preiswerter. Dennoch bleibt die Weiterentwicklung der Technik eine Sisyphusarbeit.

Mitte der 2000er Jahre tut sich hier unter anderem eine amerikanische Gruppe um Sheperd »Shep« Doeleman hervor, der damals am Massachusetts Institute for Technology (MIT) forscht. Mit großem Eifer arbeitet sich der Forscher an den technischen Problemen der Ein-Millimeter-VLBI ab. Er und sein Team bringen dadurch unter anderem die digitale Datenerfassung und die Breitbandtechnik deutlich voran.

Ähnlich wie die Bonner MPI-Astronomen um Krichbaum und Zensus versuchen die Amerikaner immer wieder, einen Submillimeter-Blick auf Sagittarius A* zu werfen. 2006 koppelt Doelemans Gruppe dafür Teleskope in Arizona, Kalifornien und auf Hawaii und richtet sie auf das Zentrum der Milchstraße.

Der erste Versuch geht schief, doch im Jahr darauf gelingt die Beobachtung: Die drei Teleskope fangen 1,3-Millimeter-Strahlung auf – die Wellenlänge, bei der später auch das EHT arbeiten wird. Die Qualität der Aufnahme ist noch zu schlecht, um irgendetwas erkennen zu können. Aber aus Sicht vieler Astrophysiker ist damit die Generalprobe geglückt: »Von da an war uns klar, dass die Sache machbar ist«, erinnert sich Doeleman.

Ein persönliches Zerwürfnis

Heino Falcke, der mittlerweile an der niederländischen Universität Nimwegen arbeitet, ist in dieser Phase nur hin und wieder an den mühseligen Beobachtungen beteiligt. Als theoretischer Physiker schreibt er auch immer wieder Veröffentlichungen zu Sagittarius A*; ein guter Teil seiner Zeit gilt aber anderen Projekten.

In den Jahren nach seinem wegweisenden Fachaufsatz aus dem Jahr 2000 hat sich Falcke regelmäßig mit Shep Doeleman und anderen Forschern über den Weg zum Event Horizon Telescope ausgetauscht. Dabei sind Falcke und Doeleman jedoch immer wieder aneinandergeraten – ein Konflikt, der die Geschichte des EHT prägen wird.

Falcke will eine professionell organisierte Forscherkollaboration nach Vorbild des Genfer Kernforschungszentrums CERN aufziehen, mit einem klar definierten Projektplan und festgelegten Zuständigkeiten. Das sei die einzig sinnvolle Möglichkeit, eine große Forschergruppe mit einem sehr ambitionierten Ziel zu managen. Doeleman hingegen möchte die Sache eher so angehen, wie es bei Astronomen üblich ist: in kleinen, von einem Gruppenleiter gesteuerten Teams, die spontan auf auftretende Probleme reagieren können.

Doeleman hat früh beschlossen, seine Karriere dem Event Horizon Telescope zu widmen. So schildert es der amerikanische Wissenschaftsjournalist Seth Fletcher in seinem 2018 erschienenen Buch über das EHT. Dass Heino Falcke viel Zeit für andere wissenschaftliche Projekte aufbringt und sich aus dem Kampf mit der Technik heraushält, empfindet der Amerikaner als opportunistisch. »Ich und mein Team haben damals etwas riskiert – das ist nötig, wenn man so ein ambitioniertes Projekt zum Erfolg führen will«, sagt Doeleman rückblickend.

Falcke hingegen sieht in dieser Phase laut eigener Aussage keine Möglichkeit, von der experimentellen Seite etwas beizusteuern. »Ich hatte als Postdoc nicht das Geld, irgendwo ein Teleskop zu bauen«, sagt er. Auch habe er sich mit anderen Projekten etablieren und Erfahrung sammeln wollen, beispielsweise dem europäischen Teleskop LOFAR. »Ich bin aber immer nah dran geblieben am EHT – und ich dachte eigentlich, dass wir das am Ende gemeinsam machen.«

Im Jahr 2009 wird der Deutsche in dieser Hinsicht enttäuscht: In den USA werben Doeleman und Kollegen für eine Erwähnung in der »Astronomy and Astrophysics Decadal Review«, einem wichtigen Strategiepapier der tonangebenden US-Forschungsverbände. In dem Dokument wird Falcke jedoch nicht erwähnt, trotz gemeinsamer Vorarbeiten. Für den Deutschen wirkt es so, als werde die Idee, die er zusammen mit Doeleman entwickelt hat, ohne ihn umgesetzt.

Wenn man Shep Doeleman heute fragt, ob er Heino Falcke damals nicht dabeihaben wollte, schweigt er zunächst einige Sekunden in den Telefonhörer. Dann sagt er diplomatisch: »Es war zu dieser Zeit einfach nicht klar, was Heinos Rolle in dem Projekt sein sollte.« Dem Amerikaner und seinen Kollegen kommt es in dieser Phase so vor, als hätten sie plötzlich viele neue Freunde: Seit ihrer gelungenen VLBI-Beobachtung von Sagittarius A* im Jahr 2007 wollen plötzlich viele Forscher an den jährlich wiederkehrenden Messkampagnen teilnehmen.

Kampf um die Kontrolle über das Projekt

Doeleman treibt dabei die Sorge um, die Kontrolle über das Projekt zu verlieren – und am Ende nicht die nötige Anerkennung für seine Arbeit zu erhalten. Für Heino Falcke ist der Widerstand gegen eine Zusammenarbeit hingegen nur schwer nachvollziehbar: Er habe zu dieser Zeit gerade einen großen niederländischen Forschungspreis erhalten und hätte angeboten, von dem Geld Equipment zu kaufen, erinnert er sich. Doch Doeleman habe damals nichts davon wissen wollen.

Letztlich wird es auch Geldnot sein, welche die Wissenschaftler zusammenbringt. Erst aber gelangt Falcke in eine deutlich bessere Verhandlungsposition: Gemeinsam mit seinem einstigen Mitdoktoranden Michael Kramer, mittlerweile Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie, und dem Gravitationstheoretiker Luciano Rezzolla von der Goethe-Universität Frankfurt bewirbt er sich für eine besondere Form der Förderung durch die Europäische Union. Für diesen »ERC Synergy Grant« gehen im Jahr 2013 stattliche 449 Bewerbungen ein. Am Ende erhalten nur 13 den Zuschlag, darunter auch das Projekt von Falcke, Kramer und Rezzolla.

Ihre »Black Hole Cam« wird von der EU mit 14 Millionen Euro gefördert. Das Ziel des Vorhabens liegt dabei sehr nah an dem des Event Horizon Telescope: Man will ebenfalls das galaktische Zentrum studieren, das Schwarze Loch dort aufspüren und unter anderem nach Neutronensternen suchen, die in der turbulenten Region umherdriften müssten.

Nun gibt es plötzlich zwei Initiativen, die ein Schwarzes Loch fotografieren wollen. Eine Zeit lang hegen die europäischen Forscher den Gedanken, eigenständig auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Schnell erkennen sie jedoch, dass sie die besten Erfolgsaussichten haben, wenn sie mit ihren Kollegen auf der anderen Seite des Atlantiks zusammenarbeiten. Dennoch sorgt der ERC-Grant für Unmut bei manchen Forschern des Event Horizon Telescope, allen voran bei Shep Doeleman.

In Amerika stockt zu dieser Zeit allerdings die Forschungsförderung, das Geld für das EHT ist knapp. Und so finden sich europäische und amerikanische Radioastronomen bald in zähen Verhandlungen über einen Zusammenschluss der Initiativen wieder. Auf einer Konferenz in Waterloo im November 2014 einigt man sich schließlich auf eine Organisationsstruktur für die »Event Horizon Collaboration«. Letztlich wird Shep Doeleman Direktor, Heino Falcke Leiter des Wissenschaftsausschusses, und Anton Zensus nimmt als »Chairman« eine Vermittlerrolle ein.

Das wichtigste Teleskop erzwingt eine Einigung

Am Ende ist es das Submillimeter-Observatorium ALMA, das die Forscher zu einer Einigung zwingt. ALMA ist das leistungsfähigste Instrument seiner Art. Und um das Jahr 2015 wird den Forschern klar, dass sie es unbedingt brauchen, wenn das EHT ein Erfolg werden soll. Die Leitung von ALMA legt allerdings großen Wert auf internationale Zusammenarbeit – kein Wunder, schließlich wird der Teleskopverbund außer von der Europäischen Südsternwarte ESO auch von einer amerikanischen und einer japanischen Forschungsorganisation betrieben. Doeleman und seinen Kollegen wird klar: Sie können nur dann auf ALMA zählen, wenn sie mit Falckes ERC-Projekt und asiatischen Wissenschaftlern zusammenarbeiten.

Und so kommt es, dass im April 2017 acht um den Globus verteilte Observatorien in Richtung Sagittarius A* und M87 blicken. Neben ALMA ist auf europäischer Seite auch das 30-Meter-Teleskop IRAM in der spanischen Sierra Nevada beteiligt, das unter anderem von der Max-Planck-Gesellschaft betrieben wird, sowie das europäische APEX-Teleskop in Chile. An allen Standorten ist der Himmel klar. Stunde für Stunde verfolgen die Teleskope ihre Ziele am Himmel. Nach drei Tagen sind die übernächtigten Forscher zu erschöpft, um weiterzumachen. Zwei Tage später setzen sie die Beobachtung noch einmal fort – und sammeln erneut zwei Nächte lang wertvolle Daten.

Ein halbes Jahr dauert es, bis alle Festplatten am MIT sowie am MPI für Radioastronomie angekommen sind – vom Südpol können sie erst nach Ende des antarktischen Winters ausgeflogen werden. An speziell programmierten Supercomputern in Boston und Bonn fügen die Wissenschaftler die Datenreihen zusammen. In mühsamer Kleinstarbeit trennen sie Radiowellen von Rauschen und suchen nach Fehlern. Erst nach Monaten sind die Daten soweit »kalibriert«, dass andere Arbeitsgruppen aus den Radiowellen ein Bild rekonstruieren können.

Das ist deutlich schwieriger als bei gewöhnlichen Teleskopaufnahmen, schließlich haben die acht Radiowellen-Observatorien nur an acht Punkten auf der Erdkugel Daten aufgezeichnet. Theoretisch ist also eine Vielzahl von Bildern mit den aufgezeichneten Datenpunkten kompatibel. Vier unabhängig voneinander arbeitende Gruppen vergleichen die Beobachtungsdaten daher mit zehntausenden Computersimulationen, die alle möglichen Eventualitäten durchspielen.

Eine wichtige Rolle fällt auch dem Frankfurter Team um Luciano Rezzolla zu. Mit einem eigens programmierten Computercode erstellt die Gruppe hunderte Szenarien für die komplizierten Abläufe im unmittelbaren Umfeld des Schwarzen Lochs. Für jedes von ihnen muss ein Supercomputer mit knapp 1000 Prozessorkernen bis zu einer Woche lang rechnen. Dank dieser »magneto-hydrodynamischen« Simulationen können die Wissenschaftler letztlich ermitteln, welche physikalischen Vorgänge am besten zu dem rekonstruierten Bild des EHT passen.

Am Ende ähnelt das Bild aus dem Zentrum von M87 am besten dem, was viele Forscher im Vorfeld vermutet hatten: Es handelt sich um ein supermassereiches Schwarzes Loch, das vermutlich von einer Akkretionsscheibe umgeben ist und oberhalb seiner Pole gebündelte Plasmastrahlen ins All feuert. Und augenscheinlich dreht sich entweder das Schwarze Loch oder die Scheibe. Der untere Rand des Rings erscheint deshalb heller – hier bewegt sich die strahlende Materie auf den Beobachter zu, vermuten die Forscher. Verantwortlich soll ein an den klassischen Doppler-Effekt angelehnter Effekt aus der Relativitätstheorie sein, Physiker sprechen von »relativistischem Beaming«.

Das Ergebnis passe insgesamt gut zu der Lösung der einsteinschen Feldgleichungen, die der Neuseeländer Roy Kerr in den 1960er Jahren ausgetüftelt hat, schreiben die EHT-Wissenschaftler in einer von sechs Veröffentlichungen zu der Beobachtung. Sie sind im angesehen Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters erschienen.

Eine der großen Fragen im Vorfeld der Pressekonferenzen war, ob die Ergebnisse von Vorhersagen von Einsteins Relativitätstheorie abweichen. Bereits 2018 hatten Falcke, Kramer und Rezzolla hier die Erwartungen gedämpft: Aus dem ersten Bild des EHT könne man vermutlich noch nicht ablesen, ob eine alternative Theorie der Schwerkraft die Beobachtung besser erklärt. Das bestärkten die Forscher noch mal auf der Pressekonferenz: »Bisher sieht das Bild genau so aus, wie Einsteins Theorie vorhersagt«, sagte Luciano Rezzolla.

Immerhin einige extreme Szenarien können die Forscher dank den Simulationen seines Teams nun ausschließen: Unter anderem eine »nackte« Singularität und bestimmte Typen von Wurmlöchern passten überhaupt nicht zu dem Bild aus dem Zentrum von M87. Beides hatten Physiker in der Vergangenheit immer wieder als Alternativen zu Schwarzen Löchern ins Spiel gebracht.

Ein Radioteleskop in Afrika?

Ob Einstein auch im Detail Recht behält, können wohl nur weitere Messdaten verraten. Den Datensatz aus der EHT-Beobachtungskampagne des Jahres 2018 müssen sich die Forscher erst noch vornehmen. Ob er das Bild des Schwarzen Lochs aus M87 signifikant verbessern kann, ist unklar: »Das Wetter war schlecht, und zu allem Überfluss fiel auch noch ALMA aus«, sagt Falcke.

Die Gelegenheit, das galaktische Zentrum von der Nordhalbkugel aus zu beobachten, besteht jedes Jahr nur für einige Wochen im April. 2019 sagten die Astronomen die Beobachtungskampagne kurzerhand ab, unter anderem weil sich die Sicherheitslage in Mexiko stark verschlechtert hatte. Ob die Forscher des EHT im Jahr 2020 erneut zu den entlegenen Berggipfeln reisen und ihre Parabolantennen gen Sagittarius A* richten werden, ist noch offen.

Sollte es mit dem Event Horizon Telescope weitergehen, wollen die Forscher weitere Teleskope in den Verbund aufnehmen und bei noch kleineren Wellenlängen beobachten. Heino Falcke wirbt daneben für den Bau eines Submillimeter-Teleskops auf einem Berg in Namibia. Und irgendwann wollen die Astronomen ganz hoch hinaus: Dann sollen mehrere gekoppelte Radioteleskop-Satelliten vom Weltraum aus dem Schatten von Sagittarius A*, M87 und anderen Schwarzen Löchern nachjagen.

Ein Interview zur Entstehung des Bildes finden Sie hier.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.