Teilchenphysik: Extreme Atome

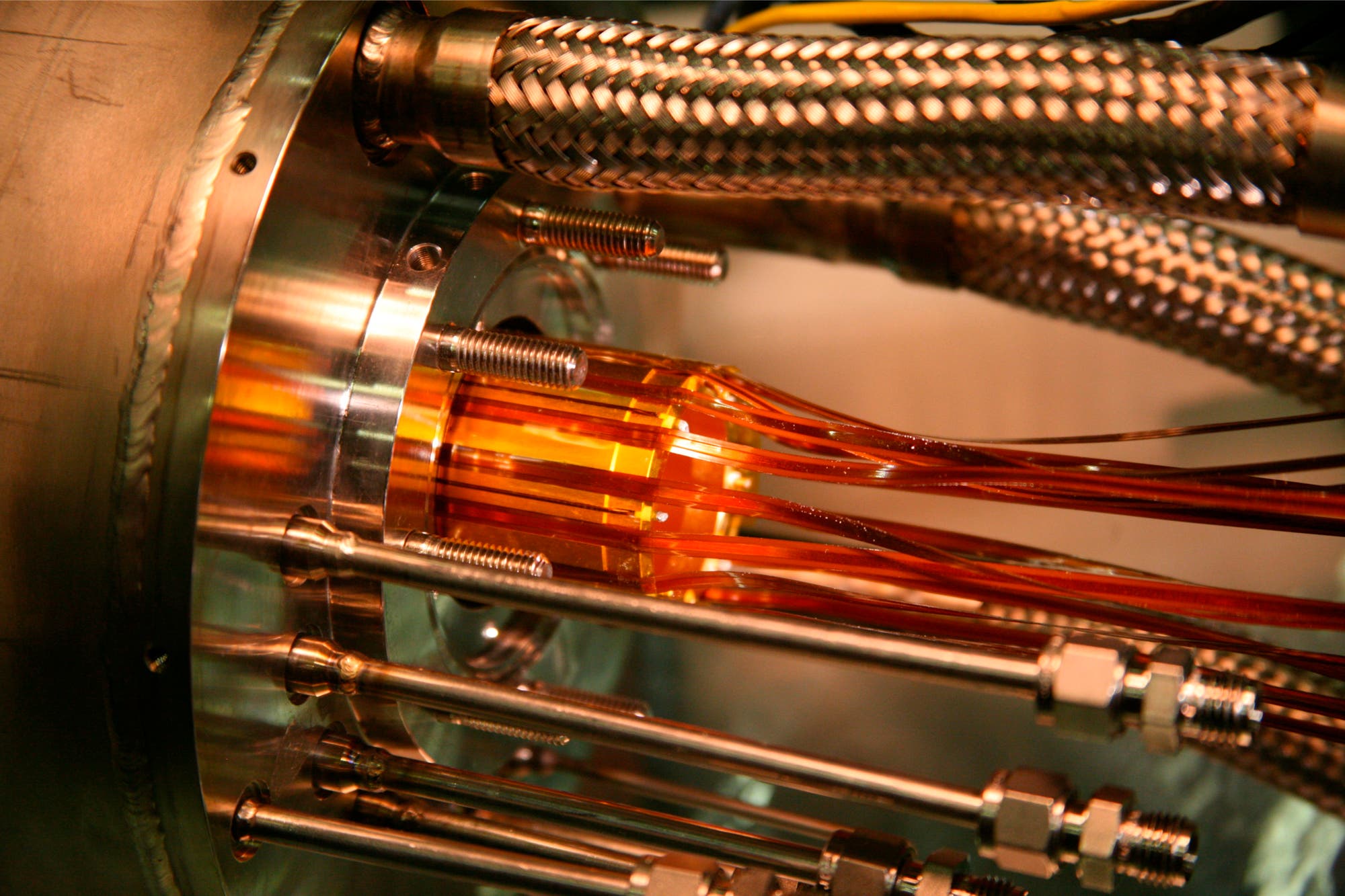

Will man ein Atom zerstören, kann man beispielsweise mit der weltweit energiereichsten Röntgenpistole darauf schießen. Linda Young unternahm dieses Experiment im Oktober 2009 am neu eröffneten Freie-Elektronen-Laser am SLAC National Accelerator Laboratory in Menlo Park, Kalifornien. Ein einzelner Röntgenpuls der 420 Millionen US-Dollar teuren Maschine liefert die gleichen Energie wie die gesamte Sonnenstrahlung, die in dem Moment auf die Erde trifft – allerdings auf einen einzigen Quadratzentimeter konzentriert. "Alles, was man davor hält, wird vernichtet", so Young.

Schlägt der Laserpuls auf die Neonatome in diesem Experiment, explodieren sie regelrecht: Innerhalb von nur 100 Femtosekunden (eine Femtosekunde sind 10-15 Sekunden) werden alle zehn Elektronen pro Atom fortgeschleudert. Als Leiterin der X-ray Science Division am Argonne National Laboratory in Illinois interessierte Young besonders, wie genau diese Zerstörung vonstattengeht. Die Röntgenstrahlen beseitigten zuerst die inneren Elektronen des Atoms, während die äußeren an Ort und Stelle blieben. Für einen kurzen Moment waren die Neonatome im Laserstrahl also gewissermaßen hohl.

Diese exotische Form von Neon gesellt sich zu einer Reihe von seltsamen Gebilden, die Physiker durch ihre Atomakrobatik bereits hervorgebracht haben. Einige Teams blähten Atome auf die Größe von Staubpartikeln auf. Mehrere Forschungskooperationen erzeugen Antiatome aus Antimaterie. Und andere beluden Atomkerne mit weiteren Protonen und Neutronen, um neue superschwere Elemente zu erschaffen. Einige der Experimente wollen die atomare Struktur untersuchen, andere sehen Atome als ersten Schritt, um komplexere Systeme zu modellieren. Eines ist ihnen jedoch allen gemein: Sie sind Nachkommen einer Revolution in der Atomtheorie, die der dänische Physiker Niels Bohr vor 100 Jahren entfachte. Doch Bohr hätte sich damals wohl nur schwer vorstellen können, in welche extremen Formen Wissenschaftler die Teilchen einmal treiben werden.

Hohle Atome

Das von Bohr im Juli 1913 beschriebene Atom, in dem Elektronen in konzentrischen Bahnen um einen positiv geladenen Kern kreisen [1], erinnert an ein Miniatursonnensystem. In seinem Modell sind Elektronen punktförmige Teilchen, die nur von einer Umlaufbahn zu einer anderen springen können, sich aber nicht dazwischen aufhalten dürfen – ihre Energie ist dadurch quantisiert. Mit dem Aufkommen der Quantenmechanik in den 1920er Jahren hielt man zwar am Konzept der diskreten Elektronenbahnen fest, nahm jedoch an, dass sich die Elektronen rings um den Kern ausbreiten. Der Aufenthaltsort eines Elektrons lässt sich nur in Wahrscheinlichkeiten angeben, in Form einer mathematischen Wellenfunktion.

"Ein hohles Atom ist eine Feuerkugel mit einer enormen Menge an Energie"

Joachim Burgdörfer

Die äußeren Elektronen benötigen am wenigsten Energie, um aus dem Atom herausgelöst zu werden, und verlassen es damit für gewöhnlich als Erstes. Intensive Röntgenpulse können aber auch fester gebundene Elektronen aus inneren Umlaufbahnen kicken. Ein medizinisches Röntgengerät würde nur eines dieser inneren Elektronen entfernen, bevor ein anderes aus einer weiter außen liegenden Schale in die Lücke hüpft. Doch der Röntgenlaser am SLAC ist eine Klasse für sich. Der Strahl ist so intensiv und konzentriert, dass jeder 100-Femtosekunden-Puls rund 100 000 Röntgenphotonen durch jeden Quadratångström (ein Ångström entspricht 10-10 Meter) sendet. Dadurch gelang es Young in ihrem Experiment 2009, alle inneren Elektronen in den Neonatomen herauszusprengen [2]. Elektronen, die aus den äußeren Schalen in die verlassenen inneren Schalen nachrückten, beförderte der Strahl ebenfalls binnen kurzer Zeit aus dem Atom.

"Man kann sogar auswählen, welche Schale zuerst geleert werden soll, wenn man die Röntgenstrahlen entsprechend anpasst", berichtet Young. "Die Dynamik der inneren Schalen zu kontrollieren, ist wirklich großartig." Den aktuellen Rekord in dieser Disziplin verkündete eine Forschergruppe am Center for Free-Electron Laser Science in Hamburg im vergangenen November: Mit dem SLAC-Laser entfernten sie 36 Elektronen aus den inneren Schalen eines Xenonatoms mit 54 Elektronen [3].

Young hofft, dass sich die Forschung an den exotischen Atomen auch in anderen Einsatzgebieten des Lasers als hilfreich erweist: Durch die Streuung von Röntgenstrahlen an den Atomen von Biomolekülen sollen einzigartige Aufnahmen etwa von DNA oder Proteinen gelingen. Doch solche Bilder haben einen hohen Preis, denn der Strahl zerstört umgehend die Moleküle, die er abbildet. Wie sich das Streumuster währenddessen verändert, so Young, können Forscher vielleicht mit Hilfe der Erkenntnisse über hohle Atome deuten.

Vor zwei Jahrzehnten stellten mehrere Forschungsgruppen hohle Atome noch mit einem anderen Verfahren her: Zunächst entfernten sie nahezu alle Elektronen aus den Atomen und deponierten die resultierenden hochgeladenen und sich langsam bewegenden Ionen auf einer Oberfläche. Befanden sich die Ionen einige zehn Ångström weit weg von der Oberfläche, zogen sie Elektronen davon an, wodurch kurzzeitig hohle Atome mit Elektronen in den äußeren, nicht aber in den inneren Schalen entstanden. Diese äußeren Elektronen fielen dann nach innen, woraufhin energiereiche Elektronen und Photonen aus den hohlen Atomen ausbrachen. "Ein hohles Atom ist eine Feuerkugel mit einer enormen Menge an Energie", erläutert Joachim Burgdörfer von der Technischen Universität Wien. Der Physiker beschäftigte sich mit der Theorie hinter diesem Prozess [4].Mehrere Arbeitsgruppen forschten in den späten 1980er und 1990er Jahren an hohlen Atomen. Einige Wissenschaftler untersuchten beispielsweise, ob die bei der Entstehung schlagartig emittierten Photonen möglicherweise Oberflächen reinigen, indem diese die obersten Schichten abtragen und die tiefer liegenden unbeschadet lassen. Obwohl man das Verfahren patentierte, weckte es nicht das Interesse der Industrie, berichtet Fritz Aumayr von der Technischen Universität Wien. 2008 kam man einer Anwendung am nächsten: Forscher erklärten mit Hilfe des Prozesses, wie von der Sonne ausgehende schwere Ionen die Oberfläche von Planeten wie dem Merkur lädieren können [5]. Die Ionen werden zu hohlen Atomen sobald sie auf den Planeten stürzen und setzen dabei abrupt Energie frei. In einer Publikation zeigte Aumayr in diesem Jahr, dass die Energie von Ionen, die auf Kohlenstoffmembranen krachen, nanometergroße Poren hervorrufen können. Deren Größe hängt dabei von der Ladungsstärke des Ions ab – also davon, wie viele Elektronen dem Atom fehlen [6]. Mit dieser Methode ließen sich womöglich Nanosiebe herstellen und damit kleine Moleküle filtern, so der Physiker, oder Nanoporen erzeugen, um DNA zur Sequenzierung hindurchzuleiten.

Riesenatome

Aus der Perspektive eines Atomkerns ziehen alle seine Elektronen ihre Bahnen in weiter Ferne. Denn während sein Durchmesser nur Femtometer misst, befindet sich ein gebundenes Elektron für gewöhnlich rund 100 000 Kerndurchmesser weit von ihm weg. Die äußeren Elektronen von Rydbergatomen, den Kolossen der atomaren Welt, besitzen jedoch so viel Energie, dass sie sich in einer Distanz von 100 Milliarden Kerndurchmessern – einige zehn oder Hunderte von Mikrometern – von ihrem Kern bewegen. Die größten Rydbergatome erreichen sogar die Größe des Punkts am Ende dieses Satzes.

Benannt nach dem schwedischen Physiker Johannes Rydberg (1854-1919) werden diese Riesenatome seit den 1970er Jahren ausgiebig erforscht. Erst damals kamen Laser auf, mit denen sich Elektronen zu derart hohen Energien – beziehungsweise großen Abständen vom Kern – anregen ließen. Wie auch ein Vagabund, kann das äußere Elektron in einem Rydbergsystem einsam und schutzlos sein. Denn die Anziehungskraft zum fernen Kern ist schwach und wird leicht durch elektromagnetische Streufelder oder Kollisionen gestört. Aus diesem Grund erzeugen Forscher die Atome im Hochvakuum. Sind die aufgeblähten Atome sorgfältig von äußeren Kräften abgeschirmt, lassen sie sich von ein paar Hundertstel Sekunden bis hin zu mehreren Sekunden am Leben halten.

Barry Dunning von der Rice University in Houston schätzt Rydbergatome, weil Physiker die Bewegung eines Elektrons darin besonders gut kontrollieren können. In gewöhnlichen Atomen ist das nicht möglich, da sich die Elektronen hier viel zu schnell bewegen – selbst für die schnellsten Laser. Die Bewegung eines Elektrons in einem aufgeblähten Rydbergatom fällt dagegen wesentlich langsamer aus: Sie lässt sich durch gezielte elektrische Feldpulse mit einer Dauer im Nanosekundenbereich beeinflussen, mit denen die Forscher die Elektronenwolke hin und herschubsen und so in Schacht halten.

2008 verkündeten die Forscher um Dunning [7], dass sie das normalerweise über den Raum verschmierte Elektron in ein kompaktes Paket verdichtet hatten, das den Kern kurzzeitig umkreiste. Im vergangenen Jahr ergänzten sie ihr Experiment um Radiowellen, wodurch sich diese Bewegung theoretisch unendlich beibehalten ließe [8]. "Es dauerte nur ein Jahrhundert, nun haben wir Bohrs Atom nachgebildet", sagt Dunning stolz. Als Nächstes möchte er zwei äußere Elektronen gleichzeitig anregen und kontrollieren. Das so geschaffene System könnte dem nahekommen, was sich Bohr unter Helium vorstellte.

Dieses Aufblasen von Atomen hat einige potenzielle Anwendungen. Zwei Atome, die sich in einem Gas nur wenige Mikrometer voneinander entfernt befinden, beeinflussen sich normalerweise nicht gegenseitig. Bläht man eines (oder beide) zu einem Rydbergatom auf, stoßen sich die negativ geladenen Elektronenwolken jedoch gegenseitig ab und verzerren die Energieniveaus der Atome – es handelt sich also nicht länger um isolierte Systeme. Mark Saffman von der University of Wisconsin-Madison nutzte diese Eigenschaft, um einen wesentlichen Bestandteil des Quantencomputers herzustellen, ein so genanntes Quantenlogikgatter. Dazu induzierte er mit Hilfe von Lasern eine Rydberg-Wechselwirkung zwischen zwei atomaren Quantenbits oder Qubits.

Er hofft, wie auch andere Forscher, bald weitere Atome hinzufügen zu können. Eine Wolke aus kalten Gasatomen sollte, wenn entsprechend angeregt, eine Art schwebende kristalline Anordnung von Rydberg-Wechselwirkungen formen, beschreibt Matthew Jones von der Durham University in England. Dieser Ansatz erweist sich vielleicht als nützliches Modell für das Studium "stark korrelierter" Festkörpersysteme. In solchen Systemen, wie beispielsweise Hochtemperatur-Supraleitern, treten ungewöhnliche Eigenschaften auf, da die Teilchen stark mit ihren Nachbarn interagieren. Rydbergatome lieferten zwar kein perfektes Modell für die chaotischen Wechselwirkungen in echten Festkörpersystemen, so Burgdörfer, doch die Stärke des Ansatzes liegt in seiner Einfachheit. "Er bietet eine wunderbare Testlandschaft, um viele Vorstellungen über die Physik in stark korrelierten Systemen zu überprüfen", sagt er.

Atome aus Antimaterie

Der Large Hadron Collider am CERN nahe Genf ist zwar momentan außer Betrieb, doch Ingenieure arbeiten bereits daran, ihn bald mit noch höheren Energien zu betreiben. Derweil erweitert man in einer Nebenhalle ein Experiment, mit dem Physiker die Eigenschaften von Atomen aus Antimaterie messen wollen. Dieses Ziel verfolgen Forscher bereits seit 1995, als man am CERN die ersten Antiwasserstoffatome erzeugte. Ein Antiwasserstoffatom besteht aus einem Antiproton und einem Positron, die jeweils die gleiche Masse besitzen wie ein gewöhnliches Proton und Elektron, jedoch die entgegengesetzte Ladung. Davon abgesehen weiß man nur sehr wenig über Antiwasserstoff. "Gehorchen Materie- und Antimaterieatome den gleichen physikalischen Gesetzen", fragt Jeffrey Hangst, Sprecher von ALPHA – einem der Experimente, in dem Wissenschaftler den Antiwasserstoff herstellen und untersuchen möchten.

Die Experimente am CERN liefern vielleicht auch Hinweise darauf, warum es mehr Materie als Antimaterie im sichtbaren Universum gibt. Im Urknall sollten beide Materieformen in gleichen Mengen entstanden sein und sich dann bei Kontakt vernichtet haben. Doch offensichtlich konnte sich die Materie behaupten – aus bisher unbekanntem Grund. Tatsächlich konnte man Unterschiede im Verhalten von einigen Materie- und Antimaterieteilchen beobachten, etwa bei Kaonen und Mesonen. Um das Urknallrätsel zu lösen, fallen diese aber viel zu klein aus.

"Es dauerte nur ein Jahrhundert, nun haben wir Bohrs Atom nachgebildet"

Barry Dunning

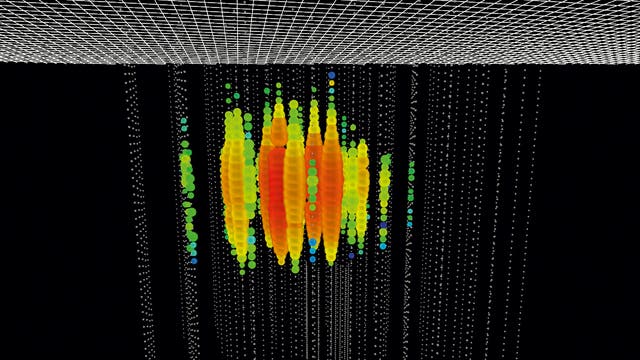

Für die Produktion von Antiwasserstoffatomen schießen die Forscher am CERN zunächst beschleunigte Protonen auf Atome und erzeugen dadurch Antiprotonen. Diese lenken sie durch eine Metallfolie, um die Teilchen abzubremsen, kühlen sie mit Hilfe von kalten Elektronen ab und fangen sie schließlich mit elektromagnetischen Feldern ein. In einer ähnlichen Falle sammelt man Positronen, die radioaktive Materialien emittieren. Werden die Wolken aus geladenen Teilchen gemischt, entstehen elektrisch neutrale Antimaterieatome. Eben weil diese keine Gesamtladung mehr besitzen, konnten sie in frühen Experimenten den elektromagnetischen Feldern in der Falle leicht entkommen, die vorher die elektrisch geladenen Antiteilchen festgehalten hatten.

Bis 2002 waren zwei Kollaborationen in der Lage, bis zu 50 000 Antiwasserstoffatome herzustellen. Doch an den Wänden des Behälters kommt es schnell zur Annihilation der Atome. Erst 2010 demonstrierten Forscher bei ALPHA [10], wie sich Antiwasserstoff mit seinem winzigen magnetischen Moment durch ein von drei Magneten gemeinsam erzeugtes und ausreichend starkes Feld einfangen lässt. Damals ließ sich die Antimaterie nur für 170 Millisekunden festhalten. Zudem fingen die Wissenschaftler nur bei jedem achten Versuch, der jeweils 20 bis 30 Minuten dauerte, überhaupt ein Atom ein, schildert Hangst. Inzwischen konnte das Team seine Apparatur verbessern: Pro Versuch fängt es nun ein Atom ein und bewahrt es für rund 1000 Sekunden auf.

Nun versucht man bei ALPHA, die Eigenschaften der Antiatome zu untersuchen. In diesem Jahr prüfte das Team anhand der Spuren von Hunderten von Antiwasserstoffatomen, die man aus ihrem magnetischen Käfig entlassen hatte, ob sie unter Schwerkraft nach oben oder unten fallen [11]. Bisher haben die Forscher zwar noch keine Antwort, doch das Experiment funktioniere im Prinzip, sagt Hangst. Im erweiterten Experiment setzt die Gruppe dann auch Laser ein und will damit im nächsten Jahr testen, ob Antiwasserstoff auch Licht bei denselben Frequenzen wie Wasserstoff absorbiert und emittiert.

Andere Gruppen am CERN erforschen andere Aspekte der Antimaterie, etwa wie Antiwasserstoff auf veränderliche magnetische Felder reagiert. Andernorts experimentieren Forscher mit noch exotischeren Atomen: Ryugo Hayano von der Universität Tokyo leitet ein Team, das Materie-Antimaterie-Mischatome untersucht. Dazu zählt beispielsweise antiprotonisches Helium, bei dem ein Heliumkern von einem Elektron und einem negativ geladenen Antiproton begleitet wird. Diese ungewöhnliche Architektur besteht für wenige Mikrosekunden. Letztlich decken solche Experimente womöglich keine ausreichend großen Unterschiede zwischen Materie und Antimaterie auf, um die Dominanz der Materie zu erklären. Aber, so Hangst: "Man weiß nie, wo neue Physik auftauchen könnte. Man muss einfach die Augen offen halten."

Schwere Atome

Antiatome mögen zwar selten sein, doch Physiker schwimmen geradezu in Daten über sie – verglichen mit Forschern, die superschweren Atomen nachjagen. Deren Experimente erfordern ungeheure Geduld: Am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt verbrachte man im vergangenen Jahr fast fünf Monate damit, pro Sekunde rund fünf Billionen Titan-50-Ionen – mit je 22 Protonen und 28 Neutronen – in eine Probe aus Berkelium-249 zu feuern. Irgendwann würden dabei vielleicht zwei Atome miteinander fusionieren und ein Element mit 119 Protonen hervorbringen, so die Hoffnung. Das wäre ein neuer Rekord.

Solche Kollisionsexperimente mit schweren Atomen leisteten Physikern auch in den vergangenen 70 Jahren gute Dienste. Sie erzeugten damit zunehmend massereichere Kerne und ergänzten das Periodensystem weit über die schwersten natürlich vorkommenden Elemente. Amtlicher Rekordhalter ist derzeit das Element 116, Livermorium mit 116 Protonen und je nach Isotop zwischen 174 und 177 Neutronen. Auch die Elemente 117 und 118 wollen Forscher erzeugt haben, offiziell bestätigt wurde dies aber noch nicht. Und bisher, "hat keines der aktuellen Experimente verkündet, Element 119 oder 120 entdeckt zu haben", sagt Christoph Düllmann vom GSI und Sprecher der Kollaboration – obwohl er hinzufügt, dass sein Team die Analyse der Daten aus dem vergangenen Jahr noch nicht vollständig abgeschlossen hat.

Man ist sich einig darüber, dass diese Art der Jagd bald in einer Sackgasse landen wird. Je schwerer die Kerne, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie miteinander verschmelzen. Denn die Protonen und Neutronen widersetzen sich dem Zusammenhalt. Und so dürfte den meisten Wissenschaftlern zufolge die Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Atome direkt zu einem 120 Protonen schweren Kern vereinen, verschwindend gering ausfallen. "Damit stellt sich die Frage," so Düllmann, "wie sollen wir weitermachen?"

Für eine Antwort sollte man zunächst verstehen, was die Suche nach superschweren Elementen motiviert. Neugier und Nationalstolz spielen zweifellos ein Rolle: Politiker und Wissenschaftler würden wohl beide gerne den Namen ihres Landes in ein neues Kästchen im Periodensystem eintragen. Doch jedes superschwere Element ist extrem kurzlebig und zerfällt innerhalb von Millisekunden.

Einige superschwere Atome könnten laut Theoretikern allerdings stabil sein – für Sekunden, Minuten oder sogar Tage. Diese sagenumwobene "Insel der Stabilität" soll irgendwo zwischen 114 und 126 Protonen und um die 184 Neutronen existieren. Indem man leichte in schwerere Teilchen krachen lässt, so viel ist inzwischen klar, wird man diese Insel nicht erreichen: Die entstehenden Isotope besitzen zu wenig Neutronen. Also ändern die Forscher ihre Taktik und versuchen nun, schwerere Isotope aus Elementen zu synthetisieren, die sie bereits hergestellt haben.

Genau das planen Wissenschaftler im kommenden Jahr am Joint Institute for Nuclear Research im russischen Dubna. Ein Strahl aus Calcium-48-Ionen soll auf das radioaktive Californium-251 treffen und so neutronenreiche Isotope des Elements 118 entstehen lassen. Das russische Team und auch andere Wissenschaftler möchten zudem bereits entdeckte superschwere Elemente herstellen – allerdings Hunderte oder Tausende von Atomen anstatt wie bisher nur eine Hand voll. "Wir sollten uns als Ziel setzen, nicht nur ein oder zwei Atome, sondern makroskopische Mengen zu erzeugen. Damit lassen sich die Chemie und Kernstruktur viel detaillierter erforschen", sagt Rolf-Dietmar Herzberg von der University of Liverpool. Auf Basis der Ergebnisse könnten Theoretiker die Lage der Insel der Stabilität vielleicht genauer eingrenzen.

Die Versuchung, das Periodensystem zu erweitern, bleibt groß. Anstatt Kerne frontal aufeinanderzuschießen, werden die Forscher dazu voraussichtlich zwei schwere Kerne nur einander streifen lassen. Hierbei stehen die Chancen vermutlich besser, erfolgreich zu verschmelzen und neue Elemente hervorzubringen. Auf der Jagd nach schwereren Atomen haben sich Physiker immer wieder selbst überrascht. In den frühen 1990er Jahren dachte niemand, dass man über das Element 112 hinauskäme, und dann machte es ein optimierter Fusionsprozess schließlich doch möglich, berichtet GSI-Teammitglied Michael Block. "Das nächste Element ist immer das schwerste."

Der Artikel erschien unter dem Titel "Extreme atoms" in Nature 498, S. 22-25, 2013

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.