Evolutionsfaktoren: Genesis-Genese

Zwei amerikanische Forscher glauben an ein Grundmuster im globalen Lebenswirrwarr: Artenvielfalt und Sprachenreichtum, die Verzahnung von Gesellschaftsformen, die Biodiversität und selbst die verschiedenen Religionen des Menschen – alle seien sie vor allem durch einen einzigen Umweltfaktor in eine Richtung getrieben. Statistik soll aus Glauben nun Wissen machen.

© (Ausschnitt)

Die beiden Biologen Corey Fincher und Randy Thornhill fragen gerne detailliert nach dem Warum. Warum, zum Beispiel, gibt es in der Elfenbeinküste 76 verschiedene Religionen, in Norwegen aber nur 13? Warum ausgerechnet in Brasilien 159, in Kanada 15 – wo die Länder doch nahezu gleich groß sind? Oder, ganz andere Frage: Warum eigentlich entwickelten sich in Brasilien deutlich mehr unterschiedliche Sprachen unter den eingeborenen Indianern als in vergleichbaren Ländern?

Natürlich sind längst eine ganze Reihe von durchdachten Einzelbegründungen für diese Unterschiede vorgeschlagen worden. Fincher und Thornhill aber glauben, dass diese und eine Reihe ähnlicher "Warum"-Fragen mit einem einzigen zutreffenden "Darum" beantwortet werden können. Von der Linguistik über die Religion bis hin zu der unterschiedlich verteilten Biodiversität der unterschiedlichen Breiten unseres Planeten: Sie sehen ein fächerübergreifendes Prinzip am Werk, das dafür sorgt, dass auf der Welt kein einziges komplexes, von biologischen Wesen getragenes System wirklich global gleichförmig, also eintönig verteilt, vorzukommen scheint.

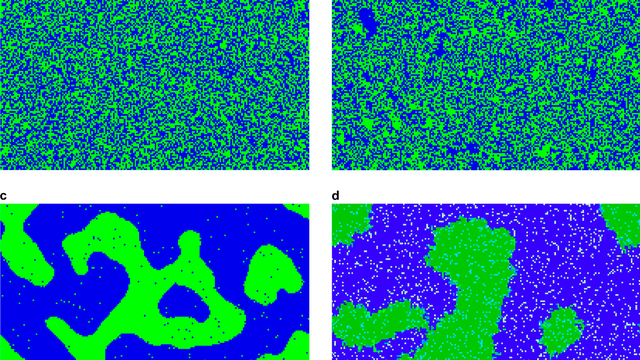

Auf der Suche nach einer Erklärung müssen die beiden Wissenschaftler von der University of New Mexiko in Albuquerque erst einmal theoretisch werden. Sie versuchen in einem Gedankenmodell nachzuvollziehen, warum ein Gegenentwurf zur Realität nicht stabil sein kann, und dann herauszufinden, woran das liegt – und dachten sich als Ausgangspunkt eine völlig gleichmäßig über den Globus verteilte, unitäre Gemeinschaft, deren Mitglieder, um beim Beispiel zu bleiben, eine Einheitssprache sprechen sowie gleiche religiöse und philosophische Überzeugungen teilen. Ein solches unrealistisch gleichförmiges System wird nur dadurch zum auf der Erde real existierenden, also ungleichförmigen, dass an einer bestimmten Ecke etwas anderes passiert als in einer anderen – und das dadurch gekippte Gesamtwerk ins unbalancierte Trudeln gerät. Ein Modellsand im Getriebe muss also her, aber nur an einer Stelle des Getriebes.

Perfekt in der Rolle des Getriebe-Sandes wären nun in der Biologie Parasiten und Krankheitserreger, so die Forscher: Sie würden in einem Evolutionswettlauf mit dem Immunsystem oft besiegt werden, irgendwann und -wo aber einmal, vielleicht nach einer zufälligen Neuentwicklung, ihren Wirt übertrumpfen. Genau an einer Stelle beginnt nun im Gedankenszenario die gleichförmige Gemeinschaft auseinanderzudriften – mit Konsequenzen nicht nur für die Gesundheit.

Grund dafür sei die natürliche Reaktion von Teilgruppen auf die Erkrankung ihrer Nachbarn, spinnen die Forscher das Szenario weiter. Einige Subpopulationen der einst unitären Großgemeinschaft sollten Mechanismen entwickeln, die ihre eigene Ansteckung verhindert – so zum Beispiel dürften sie weniger weite Erkundungsexpeditionen in die Umgebung unternehmen und als Gruppe kaum wandern, sondern eher sesshaft bleiben, um den Kontakt mit womöglich infizierten Fremden zu reduzieren. Womöglich werden auch eher kollektivistische als individualistische Gesellschaftsformen vorherrschen: Bei Ersteren kreisen die Gruppen eher selbstbezogen um sich selbst, anstatt die Suche nach neuen – womöglich gefahrvollen – Wegen zu fördern, vereinfachen die Wissenschaftler.

Furcht vorm Parasiten fördere jedenfalls den Weg in die gesellschaftliche Abschottung und zieht dementsprechende Folgen nach sich: So dürften also in einem Gebiet mit einer stärkeren Bedrohung durch Krankheitserreger und deswegen insgesamt kleineren, eher isolierten Gruppen, zum Beispiel auch deutlich mehr unterschiedliche Sprachen im Laufe der Zeit entstehen. Schließlich leben die Sippschaften ja – aus Selbstschutz vor dem Schmarotzer des Nachbarn – eher mit reduziertem Kontakt und daher vernachlässigbarem sprachlichen Austausch.

Wenn dieses vorgeschlagene theoretische Szenario stimmt, dann sollten also in der Realität in Gebieten, in denen die Verbreitung verschiedener Parasiten besonders hoch ist, menschliche Sozialgemeinschaften einige typische Kennzeichen aufweisen. Es dürften dort eben mehr unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, die Gesellschaftsstruktur mag eher kollektivistisch geprägt sein – und womöglich, so Fincher und Thornhill, könnten sogar die religiösen Überzeugungen der eher selbstbezogenen um sich kreisenden Gemeinschaften dort ein vielfältigeres Bild abgeben.

All das ist erfreulich überprüfbar, und so begannen die beiden Forscher schon vor einiger Zeit, Daten zur Parasitenprävalenz in bestimmten Regionen der Erde mit der Vielfalt der dortigen Gesellschaften und Sprachen [1, 2] sowie, in ihrer neuesten Studie, Religionen zu korrelieren. Für die jüngste Untersuchung nutzen sie die Daten eines religionswissenschaftlichen Standardatlas und des medizinischen Netzwerkes Gideon (Global Infectious Disease and Epidemiology Network), über das laufend die Prävalenz von Krankheiterregern geografisch aufgeschlüsselt aktualisiert wird [3].

Die Auswertung ergab nun tatsächlich die theoretisch vorhergesagten Resultate im Großen wie im Detail. So zeigte sich nicht nur, dass kleinere Wildbeutergemeinschaften in Regionen mit hoher Parasitengefahr tatsächlich kleinere Jagdgebiete bevorzugten – die zuvor prognostizierte Strategie zur Risikominimierung. Und wirklich wirken sich Parasiten zumindest statistisch bis hinein in die Vielfalt der religiöse Grundüberzeugung von Gemeinschaften aus: Wo mehr Schmarotzerstress wirkt, steigt die Vielfalt der Glaubensrichtungen.

Auf der Suche nach einem starken Schlusssatz kommen die beiden Forscher in ihrer Arbeit nicht umhin, auf der Basis ihrer Resultate eine "Neubewertung der Natur von Religionen" zu fordern – auf der basalsten biologistischsten mag der Glaube an Höheres nach ihrer Meinung nur entstanden sein, um den Menschen vor Krankheiten zu schützen. Ob das dann für den Einzelnen nun mit einer der 159 brasilianischen Glaubensrichtungen besser klappt als mit den 13 norwegischen, können Fincher und Thornhill ja dem Glauben statt dem Wissen überlassen – und jedem Einzelnen.

Natürlich sind längst eine ganze Reihe von durchdachten Einzelbegründungen für diese Unterschiede vorgeschlagen worden. Fincher und Thornhill aber glauben, dass diese und eine Reihe ähnlicher "Warum"-Fragen mit einem einzigen zutreffenden "Darum" beantwortet werden können. Von der Linguistik über die Religion bis hin zu der unterschiedlich verteilten Biodiversität der unterschiedlichen Breiten unseres Planeten: Sie sehen ein fächerübergreifendes Prinzip am Werk, das dafür sorgt, dass auf der Welt kein einziges komplexes, von biologischen Wesen getragenes System wirklich global gleichförmig, also eintönig verteilt, vorzukommen scheint.

Auf der Suche nach einer Erklärung müssen die beiden Wissenschaftler von der University of New Mexiko in Albuquerque erst einmal theoretisch werden. Sie versuchen in einem Gedankenmodell nachzuvollziehen, warum ein Gegenentwurf zur Realität nicht stabil sein kann, und dann herauszufinden, woran das liegt – und dachten sich als Ausgangspunkt eine völlig gleichmäßig über den Globus verteilte, unitäre Gemeinschaft, deren Mitglieder, um beim Beispiel zu bleiben, eine Einheitssprache sprechen sowie gleiche religiöse und philosophische Überzeugungen teilen. Ein solches unrealistisch gleichförmiges System wird nur dadurch zum auf der Erde real existierenden, also ungleichförmigen, dass an einer bestimmten Ecke etwas anderes passiert als in einer anderen – und das dadurch gekippte Gesamtwerk ins unbalancierte Trudeln gerät. Ein Modellsand im Getriebe muss also her, aber nur an einer Stelle des Getriebes.

Perfekt in der Rolle des Getriebe-Sandes wären nun in der Biologie Parasiten und Krankheitserreger, so die Forscher: Sie würden in einem Evolutionswettlauf mit dem Immunsystem oft besiegt werden, irgendwann und -wo aber einmal, vielleicht nach einer zufälligen Neuentwicklung, ihren Wirt übertrumpfen. Genau an einer Stelle beginnt nun im Gedankenszenario die gleichförmige Gemeinschaft auseinanderzudriften – mit Konsequenzen nicht nur für die Gesundheit.

Grund dafür sei die natürliche Reaktion von Teilgruppen auf die Erkrankung ihrer Nachbarn, spinnen die Forscher das Szenario weiter. Einige Subpopulationen der einst unitären Großgemeinschaft sollten Mechanismen entwickeln, die ihre eigene Ansteckung verhindert – so zum Beispiel dürften sie weniger weite Erkundungsexpeditionen in die Umgebung unternehmen und als Gruppe kaum wandern, sondern eher sesshaft bleiben, um den Kontakt mit womöglich infizierten Fremden zu reduzieren. Womöglich werden auch eher kollektivistische als individualistische Gesellschaftsformen vorherrschen: Bei Ersteren kreisen die Gruppen eher selbstbezogen um sich selbst, anstatt die Suche nach neuen – womöglich gefahrvollen – Wegen zu fördern, vereinfachen die Wissenschaftler.

Furcht vorm Parasiten fördere jedenfalls den Weg in die gesellschaftliche Abschottung und zieht dementsprechende Folgen nach sich: So dürften also in einem Gebiet mit einer stärkeren Bedrohung durch Krankheitserreger und deswegen insgesamt kleineren, eher isolierten Gruppen, zum Beispiel auch deutlich mehr unterschiedliche Sprachen im Laufe der Zeit entstehen. Schließlich leben die Sippschaften ja – aus Selbstschutz vor dem Schmarotzer des Nachbarn – eher mit reduziertem Kontakt und daher vernachlässigbarem sprachlichen Austausch.

Wenn dieses vorgeschlagene theoretische Szenario stimmt, dann sollten also in der Realität in Gebieten, in denen die Verbreitung verschiedener Parasiten besonders hoch ist, menschliche Sozialgemeinschaften einige typische Kennzeichen aufweisen. Es dürften dort eben mehr unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, die Gesellschaftsstruktur mag eher kollektivistisch geprägt sein – und womöglich, so Fincher und Thornhill, könnten sogar die religiösen Überzeugungen der eher selbstbezogenen um sich kreisenden Gemeinschaften dort ein vielfältigeres Bild abgeben.

All das ist erfreulich überprüfbar, und so begannen die beiden Forscher schon vor einiger Zeit, Daten zur Parasitenprävalenz in bestimmten Regionen der Erde mit der Vielfalt der dortigen Gesellschaften und Sprachen [1, 2] sowie, in ihrer neuesten Studie, Religionen zu korrelieren. Für die jüngste Untersuchung nutzen sie die Daten eines religionswissenschaftlichen Standardatlas und des medizinischen Netzwerkes Gideon (Global Infectious Disease and Epidemiology Network), über das laufend die Prävalenz von Krankheiterregern geografisch aufgeschlüsselt aktualisiert wird [3].

Die Auswertung ergab nun tatsächlich die theoretisch vorhergesagten Resultate im Großen wie im Detail. So zeigte sich nicht nur, dass kleinere Wildbeutergemeinschaften in Regionen mit hoher Parasitengefahr tatsächlich kleinere Jagdgebiete bevorzugten – die zuvor prognostizierte Strategie zur Risikominimierung. Und wirklich wirken sich Parasiten zumindest statistisch bis hinein in die Vielfalt der religiöse Grundüberzeugung von Gemeinschaften aus: Wo mehr Schmarotzerstress wirkt, steigt die Vielfalt der Glaubensrichtungen.

Auf der Suche nach einem starken Schlusssatz kommen die beiden Forscher in ihrer Arbeit nicht umhin, auf der Basis ihrer Resultate eine "Neubewertung der Natur von Religionen" zu fordern – auf der basalsten biologistischsten mag der Glaube an Höheres nach ihrer Meinung nur entstanden sein, um den Menschen vor Krankheiten zu schützen. Ob das dann für den Einzelnen nun mit einer der 159 brasilianischen Glaubensrichtungen besser klappt als mit den 13 norwegischen, können Fincher und Thornhill ja dem Glauben statt dem Wissen überlassen – und jedem Einzelnen.

Schreiben Sie uns!

1 Beitrag anzeigen