Das aktuelle Stichwort: Hantaviren

Seit einigen Wochen schlagen süddeutsche Zeitungen Alarm: Die Zahl der Infektionen mit Hantaviren hat in diesem Jahr dramatisch zugenommen. Mit bislang über 400 Fällen ist Baden-Württemberg besonders stark betroffen, aber auch in anderen südlichen Bundesländern mehren sich die Erkrankungen. Schuld ist vermutlich der warme Winter.

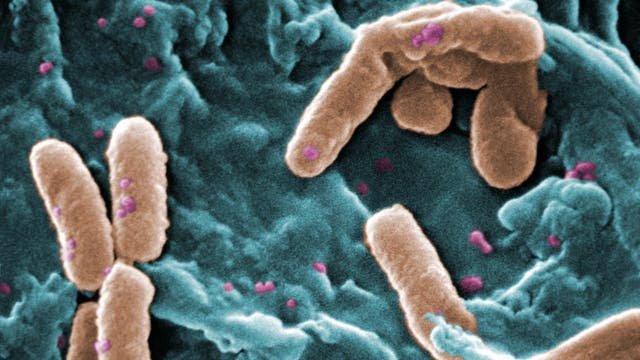

© Spektrum Akademischer Verlag (Ausschnitt)

Ein Ausflug ins Grüne oder der Ausbau eines alten Bauernhofs können momentan in Süddeutschland unangenehme Folgen haben. Denn in Baden-Württemberg und Bayern mehren sich durch Hantaviren ausgelöste Fiebererkrankungen. Die Infektion wird durch Nagetieren übertragen. Allein in den beiden südlichsten Bundesländern wurden in den vergangenen sechs Monaten knapp 500 Erkrankungen diagnostiziert – drei Mal so viele wie in den vorangegangenen Jahren. Auch aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern meldet das Robert-Koch-Institut vereinzelte Fälle.

Hantaviren gibt es auf der ganzen Welt. Sie sind nach einem Fluss in Korea benannt, wo sich in den fünfziger Jahren tausende US-Soldaten mit dem Erreger infizierten. Als Reservoir dienen den Viren wildlebende Nagetiere wie Rötelmaus oder Wanderratte, die den Erreger über Kot, Urin oder Speichel ausscheiden. Das Virus bleibt anschließend über Monate infektiös.

Menschen stecken sich meist durch das Einatmen virenhaltigen Staubes an, seltener auch durch Nagetierbisse. Besonders gefährdet sind darum Land- oder Forstarbeiter, aber auch Wanderer oder Bauarbeiter, die auf verseuchten Baustellen arbeiten. Die Inkubationszeit beträgt etwa zwei bis vier Wochen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch gilt als unwahrscheinlich.

Weltweit gibt es verschiedene Stämme des Hantavirus, die unterschiedlich starke Reaktionen verursachen. Der Großteil der Infektionen verursacht keine oder nur leichte Symptome, die dem Erkrankten gar nicht auffallen. Ist der Verlauf schwerer, kann eine Hantavirus-Infektion allerdings auch tödlich enden. Vor allem außereuropäische Stämme gelten als aggressiv. Der in Nord- und Südamerika vorkommende Sin Nombre-Typ etwa ruft das Hantavirus-Lungensyndrom (Hantavirus pulmonary syndrome, HPS) hervor, das bei der Hälfte der Erkrankten zum Tode führt.

Erstes Anzeichen einer Hantavirus-Infektion ist ein abrupt einsetzendes hohes Fieber, das über drei bis vier Tage anhält. Begleitet wird es meist von grippeähnlichen Symptomen wie Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen. Das in Deutschland verbreitete Puumala-Hantavirus führt bei den meisten Menschen nur zu leichten Krankheitsverläufen. Dennoch kann das Hantavirus durchaus gefährlich werden: Bei einem Teil der Patienten kommt es während der Erkrankung zu einer verminderten Nierenfunktion, die eine reversiblen Niereninsuffizienz nach sich ziehen kann. Auch starke Blutungen kommen in seltenen Fällen vor. Bei einem solch schweren Verlauf ist ein Krankenhausaufenthalt unumgänglich. Todesfälle sind in Europa allerdings selten.

Eine Impfung gegen das Virus gibt es derzeit nicht. Um Ansteckungen zu vermeiden, rät das Robert-Koch-Institut, den Kontakt zu Mäusen und deren Ausscheidungen zu vermeiden. Bei Verdacht einer Hantavirus-Infektion ist es ratsam, den Hausarzt aufzusuchen.

Ursache des aktuellen Anstiegs der Erkrankungen in Süddeutschland könnte eine Erhöhung der Mäusepopulation sein. Ein solcher Zusammenhang ist für Infektionen in Skandinavien bereits nachgewiesen worden. Der milde Winter hat die Verbreitung der Mäuse vermutlich begünstigt.

Hantaviren gibt es auf der ganzen Welt. Sie sind nach einem Fluss in Korea benannt, wo sich in den fünfziger Jahren tausende US-Soldaten mit dem Erreger infizierten. Als Reservoir dienen den Viren wildlebende Nagetiere wie Rötelmaus oder Wanderratte, die den Erreger über Kot, Urin oder Speichel ausscheiden. Das Virus bleibt anschließend über Monate infektiös.

Menschen stecken sich meist durch das Einatmen virenhaltigen Staubes an, seltener auch durch Nagetierbisse. Besonders gefährdet sind darum Land- oder Forstarbeiter, aber auch Wanderer oder Bauarbeiter, die auf verseuchten Baustellen arbeiten. Die Inkubationszeit beträgt etwa zwei bis vier Wochen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch gilt als unwahrscheinlich.

Weltweit gibt es verschiedene Stämme des Hantavirus, die unterschiedlich starke Reaktionen verursachen. Der Großteil der Infektionen verursacht keine oder nur leichte Symptome, die dem Erkrankten gar nicht auffallen. Ist der Verlauf schwerer, kann eine Hantavirus-Infektion allerdings auch tödlich enden. Vor allem außereuropäische Stämme gelten als aggressiv. Der in Nord- und Südamerika vorkommende Sin Nombre-Typ etwa ruft das Hantavirus-Lungensyndrom (Hantavirus pulmonary syndrome, HPS) hervor, das bei der Hälfte der Erkrankten zum Tode führt.

Erstes Anzeichen einer Hantavirus-Infektion ist ein abrupt einsetzendes hohes Fieber, das über drei bis vier Tage anhält. Begleitet wird es meist von grippeähnlichen Symptomen wie Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen. Das in Deutschland verbreitete Puumala-Hantavirus führt bei den meisten Menschen nur zu leichten Krankheitsverläufen. Dennoch kann das Hantavirus durchaus gefährlich werden: Bei einem Teil der Patienten kommt es während der Erkrankung zu einer verminderten Nierenfunktion, die eine reversiblen Niereninsuffizienz nach sich ziehen kann. Auch starke Blutungen kommen in seltenen Fällen vor. Bei einem solch schweren Verlauf ist ein Krankenhausaufenthalt unumgänglich. Todesfälle sind in Europa allerdings selten.

Eine Impfung gegen das Virus gibt es derzeit nicht. Um Ansteckungen zu vermeiden, rät das Robert-Koch-Institut, den Kontakt zu Mäusen und deren Ausscheidungen zu vermeiden. Bei Verdacht einer Hantavirus-Infektion ist es ratsam, den Hausarzt aufzusuchen.

Ursache des aktuellen Anstiegs der Erkrankungen in Süddeutschland könnte eine Erhöhung der Mäusepopulation sein. Ein solcher Zusammenhang ist für Infektionen in Skandinavien bereits nachgewiesen worden. Der milde Winter hat die Verbreitung der Mäuse vermutlich begünstigt.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.