»Source Code«: Aus der Frühzeit eines Nerds

Bill Gates hat nicht gerade als Tellerwäscher angefangen; aber auch so ist seine Geschichte eine ziemlich märchenhafte Version des amerikanischen Traums: Begabter junger Mann bricht sein Studium in Harvard ab, um sich ganz der Programmiererei zu widmen, und schreibt Betriebssysteme für allerlei Kleincomputer, die just in dieser Zeit auf den Markt kommen. Als der Gigant IBM seine ersten Personal Computer präsentiert, ist Bill Gates im richtigen Moment zur Stelle und kann für das neue Produkt ein Betriebssystem namens »MS-DOS« anbieten. Auf Grund der großen Marktmacht von IBM schwenken fast alle PC-Hersteller auf dieses Betriebssystem ein. Bald beherrscht Gates mit seiner Firma Microsoft mehr als 90 Prozent des Marktes, und praktisch jeder Nutzer ist auf Gedeih und Verderb auf MS-DOS und später dessen Nachfolger Windows angewiesen. Damit wird Gates zum damals reichsten Mann der Welt und zugleich zum Objekt vielfacher Kritik, die mitunter in blanken Hass umschlägt. Denn die Entscheidungen von Microsoft sind nicht immer die benutzerfreundlichsten.

Inzwischen ist Bill Gates alt geworden, hat sich aus der Leitung seiner Firma zurückgezogen und bringt seine vielen Milliarden für wohltätige Zwecke, insbesondere die Bekämpfung von Malaria, unter die Leute. Und er hat begonnen, seine Memoiren zu schreiben. »Source Code« ist der erste von drei geplanten Bänden.

Erfahren wir nun, wie es dazu kam, dass er dermaßen reich und berühmt wurde? Nicht wirklich, schon weil das vorliegende Werk endet, bevor IBM die Bühne betritt. Ist denn seine (damals) absolut einmalige Karriere auf eine ebenso absolute Ausnahmebegabung zurückzuführen? Offensichtlich nicht. Jedenfalls unternimmt Gates nicht den geringsten Versuch, sich als überragendes Genie darzustellen. Im Gegenteil: Da er weiß, dass man dazu neigt, die eigene Kindheit und Jugend in der Erinnerung schönzufärben, greift er in seiner Schilderung nicht nur auf eigene Erinnerungen zurück, sondern hat sich von zahlreichen seiner früheren Weggefährten Hilfe geholt. Die Namensliste in der Danksagung am Ende des Buchs ist beeindruckend lang.

Ein Nerd mit fast normalem Studentenleben

So ergibt sich ein durchaus plausibles Bild von einem jungen Amerikaner, der wohl behütet in einer gutbürgerlichen Familie in Seattle aufwächst. In der Schule fällt er unangenehm auf, weil ihn der Stoff langweilt und er lieber seinen eigenen Gedanken nachhängt. Da er wenig Anerkennung bei seinen Klassenkameraden findet, verlegt er sich auf die Rolle des Klassenclowns. Das wiederum finden die Lehrer in den höheren Klassen nicht so witzig.

Dass er gegen seine Großmutter beim Kartenspiel nicht ankommt, nimmt der kleine Bill zum Anlass, sich Verfahren zuzulegen, mit denen er sich die bereits gefallenen Karten merken kann. In der Bibliothek seiner Schule wird er glücklich mit dem Sortieren von Büchern – und mit dem Konsum gewaltiger Mengen an Fakten, die er in seinem Kopf in ein System bringt. Aus der Hausaufgabe, einen Aufsatz über einen amerikanischen Bundesstaat zu schreiben, macht der Siebtklässler eine 177-seitige Abhandlung, ausgerechnet über das kleine Delaware. Wohlgemerkt zu einer Zeit, als man für den Zugang zu Informationen eine Bibliothek aufsuchen oder eine Anfrage mit der Post schicken musste. Sein Vater hatte ihm gesagt, dass Delaware besonders unternehmensfreundlich sei.

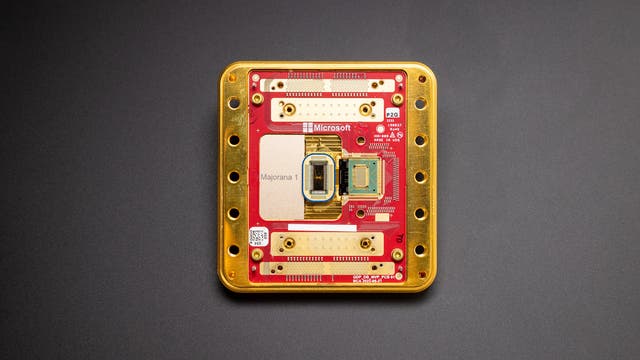

An den Anfang der achten Klasse fällt das Ereignis, das Bills Leben fortan bestimmt: Seine Schule bekommt Zugang zu einem Computer. Dessen Rechenleistung wäre heute zweifellos nicht mehr der Rede wert, und man muss über ein Fernschreibterminal mit ihm kommunizieren. Aber es gibt die damals neue Programmiersprache Basic. Bill lernt sie. Bald wächst er seinen Aufpassern über den Kopf, mit der Folge, dass er bei der Nutzung des Geräts große Freiheiten genießt – bis die Rechnerkosten für die Schule aus dem Ruder laufen. Aber just zur rechten Zeit gelingt es ihm und einigen Freunden, bei einem Anbieter von Computerleistungen kostenlosen Zugang zu ergattern. Als Gegenleistung müssen sie nur die Software testen und möglichst viele Fehler finden, bevor die zahlenden Kunden unter ihnen leiden.

Als Bill Gates als Student an der renommierten Harvard University aufgenommen wird, geht das Austesten der Grenzen weiter. Immerhin schafft er es irgendwie, die Anforderungen des Studiums zu erfüllen, während er zugleich die Computerei weiter betreibt, für immer wieder neu auf den Markt kommende Hardware unter anderem Compiler für Basic schreibt, bis er schließlich sein Studium abbricht, um mit seiner neu gegründeten Firma »Micro-Soft« – damals noch mit Bindestrich – ins Softwaregeschäft einzusteigen. Am Ende seines Buchs berichtet er von heftigen Auseinandersetzungen mit der Firma, für die er damals arbeitete, und mit seinen damaligen Kompagnons. Hinter freundlich gefassten Formulierungen erahnt man den knallharten Geschäftsmann, als der er in späteren Zeiten bekannt wurde.

Ja, Bill Gates war und ist zweifellos ein Nerd. Heute, so schreibt er selbst, würde man ihn wahrscheinlich irgendwo in das breite Autismusspektrum einordnen. Aber er hat in seiner Jugend nicht nur mit Computern gearbeitet, sondern auch viele »normale« Dinge getan. Und wenn er davon erzählt, wie er, zusammen mit Gleichgesinnten, die Nacht zum Tag machte und nur von Lieferpizza und Unmengen an Softdrinks lebte, weil irgendein Prüfungs- oder Abgabetermin einzuhalten war, dann kommt einem das schon fast wie ein gewöhnliches Studentenleben vor.

Damit wird mein Bild von Bill Gates vergleichsweise milde – nicht nur, weil die Schilderung seiner Kinder- und Jugendzeit so authentisch und nachvollziehbar herüberkommt. Auch meine Verachtung für Windows hat deutlich nachgelassen, nachdem Apple dem System einige seiner schlechten Eigenschaften abgeschaut hat. Und sein immenser Reichtum wirkt nach heutigen Maßstäben geradezu bescheiden. Hinter Leuten wie Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos schafft er es aktuell (Anfang März 2025) mit seinen 108,8 Milliarden Dollar in der einschlägigen Liste gerade noch in die Top 15.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben