Hirnimplantate aus Graphen: "Wo sich Körper und Elektronik berühren"

Herr Garrido, das Graphen – eine ein Atom dicke Schicht aus Kohlenstoff – wird auf Grund seiner hervorragenden Materialeigenschaften seit Jahren als Ersatz für das Silizium in Computerchips gepriesen. Bislang steht diese Revolution allerdings noch aus.

Jose Garrido:Das stimmt. Es gab in der Vergangenheit einen gewissen Hype, vor allem von Seiten der Elektronikindustrie. Wir konzentrieren uns jedoch auf einen ganz anderen Aspekt, nämlich den Bau von Neuroprothesen und Hirnimplantaten. Dazu zählen etwa Netzhautimplantate, die Zellen der Retina je nach Lichteinfall so stimulieren, dass der Patient einen Teil seiner Sehfähigkeit zurückerlangt. Ein anderes Anwendungsgebiet ist die Steuerung künstlicher Gliedmaßen mit Hilfe von Hirnsignalen, die man direkt auf der Großhirnrinde auffängt.

Solche Geräte sind teilweise schon in der Erprobung, basieren allerdings meist auf herkömmlicher Siliziumtechnik. Warum setzen Sie auf Graphen?

Alle Materialien, die im Körper eingesetzt werden, müssen chemisch stabil sein, das heißt, sie dürfen sich im Gewebe nicht auflösen. Gleichzeitig müssen sie aber auch gut verträglich sein. Und natürlich alle Anforderungen erfüllen, die man an Biosensoren stellt: Ihre elektronischen Eigenschaften müssen einfach stimmen. Graphen schneidet in sämtlichen Punkten hervorragend ab und übertrifft die alternativen Materialien vielfach sogar.

Sie arbeiten dabei zwangsläufig im Nanobereich. Welche Rolle spielt die Tatsache, dass Graphenfolien nur ein Atom dick sind?

Es hat sich gezeigt, dass starre Implantate aus Silizium und Metallen schnell zu Problemen führen, weil sie das Gewebe verletzen oder vom Körper attackiert werden. Außerdem können sie keinen guten Kontakt zu den Zellen herstellen. Die ultradünnen Schichten aus Graphen sind jedoch biegsam und umgehen daher diese Schwierigkeiten. Biegsamkeit findet man sonst nur in der organischen Elektronik, allerdings bei deutlich schlechteren elektrischen Eigenschaften. Je dichter man die einzelnen Bauelemente nebeneinander stellen kann, desto besser ist natürlich auch die räumliche Auflösung.

Wie muss man sich ein solches graphenbasiertes Hirnimplantat konkret vorstellen?

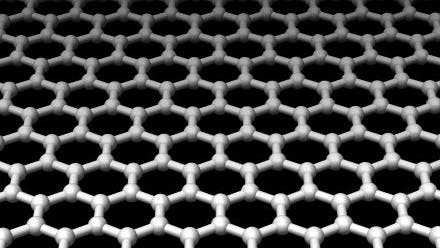

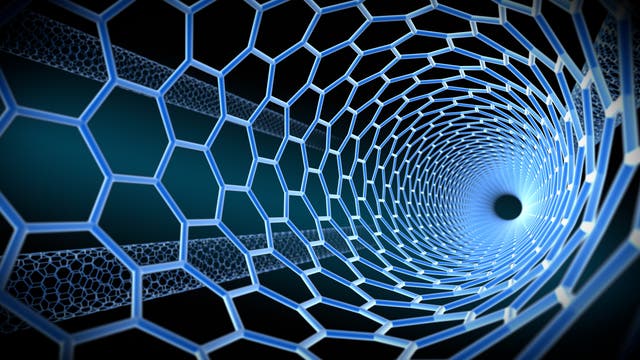

Das wesentliche Element sind so genannte "solution-gated field-effect transistors", also Bauteile, bei denen winzige Spannungsveränderungen in der sie umgebenden Lösung beeinflussen, wie viel Strom durch sie fließt. Feuert beispielsweise eine Nervenzelle, können wir das an dieser Veränderung in der Leitfähigkeit ablesen. Das Verfahren haben wir bereits im Labor erprobt, indem wir unter anderem Herzzellen auf den Transistoren wachsen ließen. Dabei zeigte sich, dass sie bereits in diesem frühen Entwicklungsstand sehr, sehr geringe Signale auffangen können und gleichzeitig nur wenig Rauschen aufweisen. Der Grund dafür sind dieselben Eigenschaften, die das Graphen in der Computertechnologie so begehrt machen: Elektronen können sich wegen der bienenwabenartigen Struktur extrem schnell zwischen den Kohlenstoffatomen bewegen. Dadurch reagiert das Material sehr empfindlich auf die Veränderungen in der Umgebung.

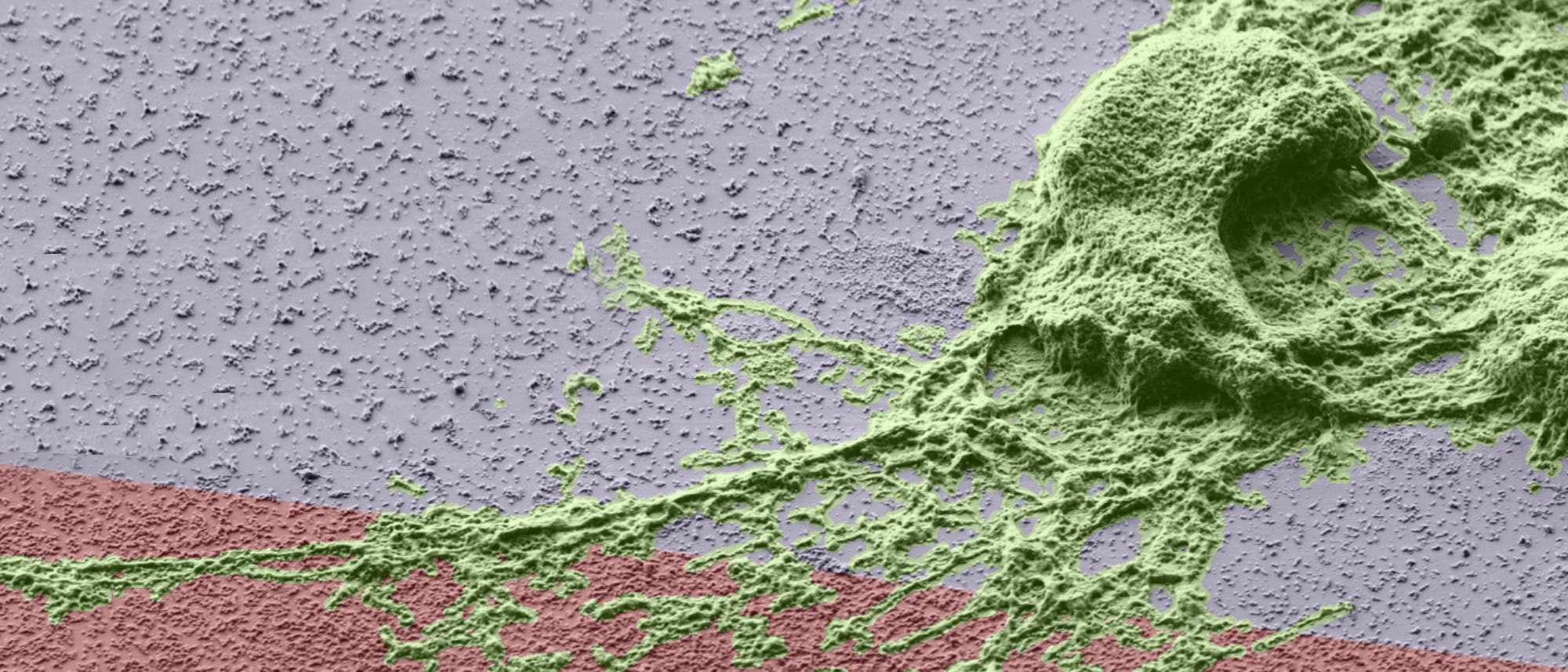

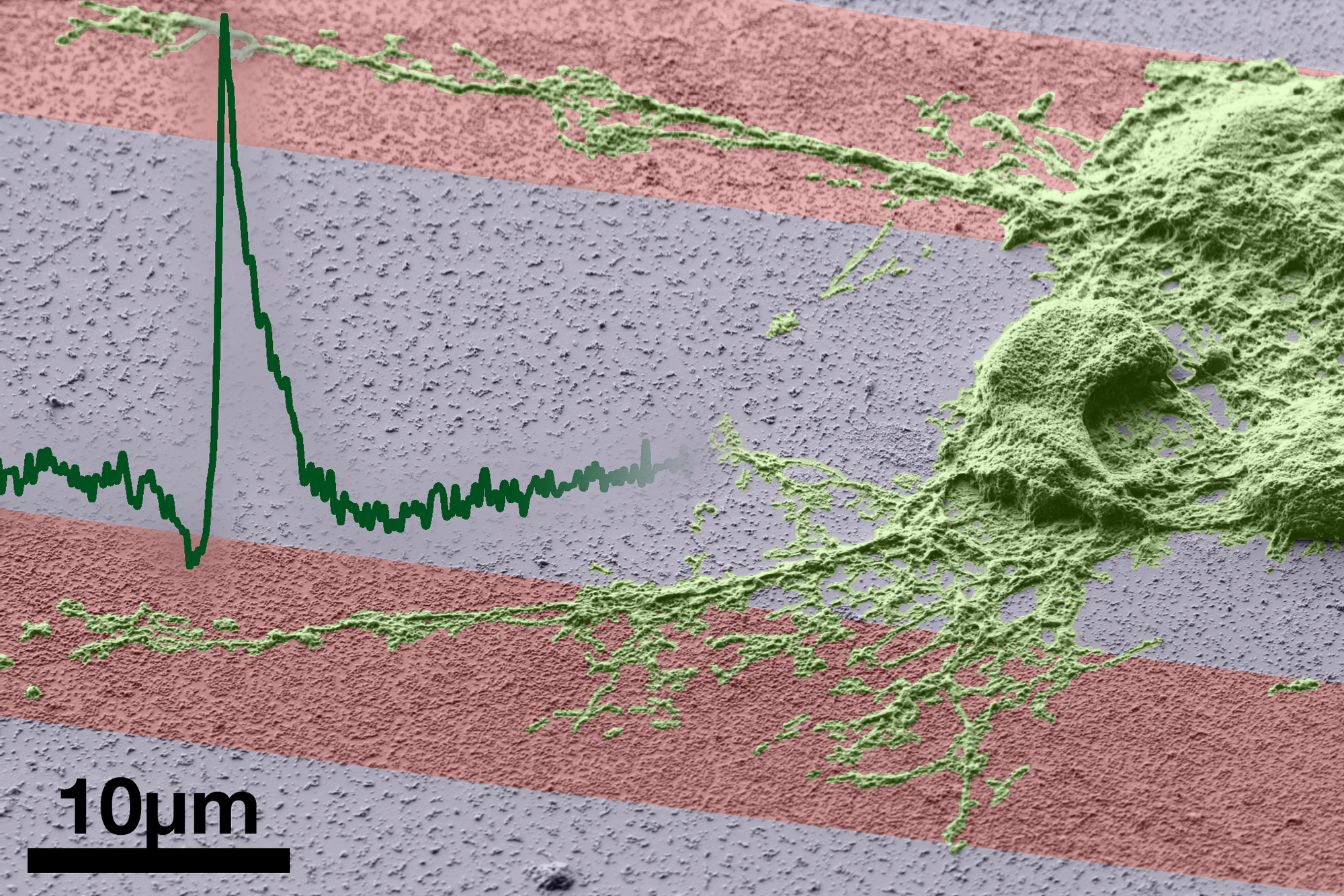

Um zu testen, ob die Zellen durch das Graphen am Wachstum gehindert werden, platzierten sie die Forscher auf einem Muster aus Graphen (rot) und Safir (blau). Erkennbare Einschränkungen erlitt die Zelle dadurch nicht. Anders als Kohlenstoffnanoröhrchen, die im Verdacht stehen, ähnlich wie Asbest auf den Körper zu wirken, gilt Graphen als "biokompatibel".

Ebenfalls dargestellt ist der Verlauf eines typischen Aktionspotenzials, also dem elektrischen Signal der Nervenzelle.

Mit einem solchen Transistor könnte man Bewegungsreize aus den motorischen Zentren der Großhirnrinde ableiten. Für ein komplettes Netzhaut- oder Cochleaimplantat benötigt man jedoch auch den umgekehrten Weg: die Reizung von außen.

Das ist richtig. Wir haben uns bisher nur auf die Sensorkomponente konzentriert und forschen derzeit an verschiedenen Konzepten zur Stimulation von Zellen. Es gibt keine prinzipiellen Gründe, warum man Graphen nicht auch dafür einsetzen sollte. Unsere Vision ist es, ein Interface zu konstruieren, das beide Aufgaben auf kleinstem Raum in sich vereint. Mit Hilfe von Graphen würden wir dann eine Zelle sowohl reizen als auch das Resultat kontrollieren. Ohne diesen Rückkopplungsmechanismus müsste man völlig "blind" Impulse in die Zelle schicken, was die Leistungsfähigkeit und Verträglichkeit eines solchen Geräts stark herabsetzt.

Ein voll funktionsfähiges graphenbasiertes Hirnimplantat würde allerdings nicht allein aus Graphen bestehen, oder?

Nein, es muss ja noch viele andere Aufgaben erfüllen, denken Sie etwa an die Stromversorgung. Für solche Komponenten greift man sinnvollerweise auf herkömmliche Materialien zurück. Hauchdünne Metalldrähte eignen sich dafür wesentlich besser. Auch die eigentlichen Berechnungen, was wann wie stimuliert werden soll, würden wir in einen externen Computer verlagern. Wir forschen außerdem an geeigneten Kunststoffträgern, die die Graphenschicht aufnehmen und fixieren. Für uns ist Graphen das letzte Glied in dieser Kette: Es sitzt an genau der Stelle, wo sich Körper und Elektronik berühren. Dort, wo es darauf ankommt, die bestmögliche Verbindung zwischen beiden Welten herzustellen.

Ursprünglich hatten Forscher Graphen entdeckt, als sie mit einem Klebeband einzelne Schichten von einem Graphitblock abrissen. Stellen Sie das Graphen genauso her?

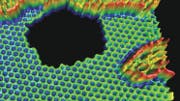

Nein, wir verwenden ein Verfahren, das sich chemische Gasphasenabscheidung nennt. Dabei schlägt sich der Kohlenstoff in einem stark erhitzen Röhrchen auf einer dünnen Schicht Kupfer nieder. Das klassische Verfahren liefert Graphen in extrem hoher Qualität, bei dem sich die theoretisch denkbaren Eigenschaften in Reinform zeigen. Leider kommen dabei immer nur sehr kleine Stückchen heraus. Bei der Gasphasenabscheidung haben wir allerdings mit Defekten zu kämpfen, also örtlich begrenzten Abweichungen von der idealen Bienenwabenstruktur. Dadurch leiden die elektrischen Eigenschaften, und möglicherweise auch die Stabilität, die wir beim Einsatz im Gewebe brauchen.

Kann man das verhindern?

Schön wäre es. Das ist derzeit eine der großen Herausforderungen in der Graphentechnologie. Wie kann man die Qualität verbessern und trotzdem noch ein praktikables Verfahren verwenden? Es gibt zahlreiche Forschergruppen weltweit, die sich damit beschäftigen. Wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren Verbesserungen in diesem Bereich geben wird. Ein wichtiges Problem ist auch die Anpassung der Herstellungsmethoden. Es ist wesentlich einfacher, mit starren Materialien zu arbeiten, wie sie in der Siliziumtechnologie gang und gäbe sind. Die klassischen Wafer, auf denen Chips entstehen, lassen sich deutlich leichter handhaben als unsere biegsamen Kunststoff-Graphen-Aufbauten.

Bislang haben Sie Ihre Transistoren sozusagen in der Petrischale an einzelnen Säugetierzellen getestet – mit sehr gutem Erfolg, wie Sie sagen. Wann stehen die ersten Erprobungen im lebenden Organismus an?

Die reine Materialverträglichkeit testen wir in derzeit noch laufenden Experimenten im Tiermodell. Allerdings kommen dabei noch keine funktionsfähigen Geräte zum Einsatz. Derartige Tests stehen demnächst an, wobei sich natürlich zeigen wird, ob die Stoffe noch genauso gut vertragen werden, wenn sie elektrisch aktiv sind. Erst wenn das gesichert ist – in ein paar Jahren, nehmen wir an –, werden wir zu ersten klinischen Tests am Menschen übergehen.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben