Begabung: Musik im Blut

Er lebte als Bäcker im thüringischen Wechmar. Zu seinen liebsten Besitztümern zählte seine Zister, eine Art frühe Gitarre. Die nahm er sogar mit zur Mühle, in der er sein Getreide mahlte. Dort spielte er oft zum gleichmäßigen Rattern des Mahlwerks. »Es muss doch hübsch zusammen geklungen haben!«, notierte 150 Jahre später sein Ururenkel.

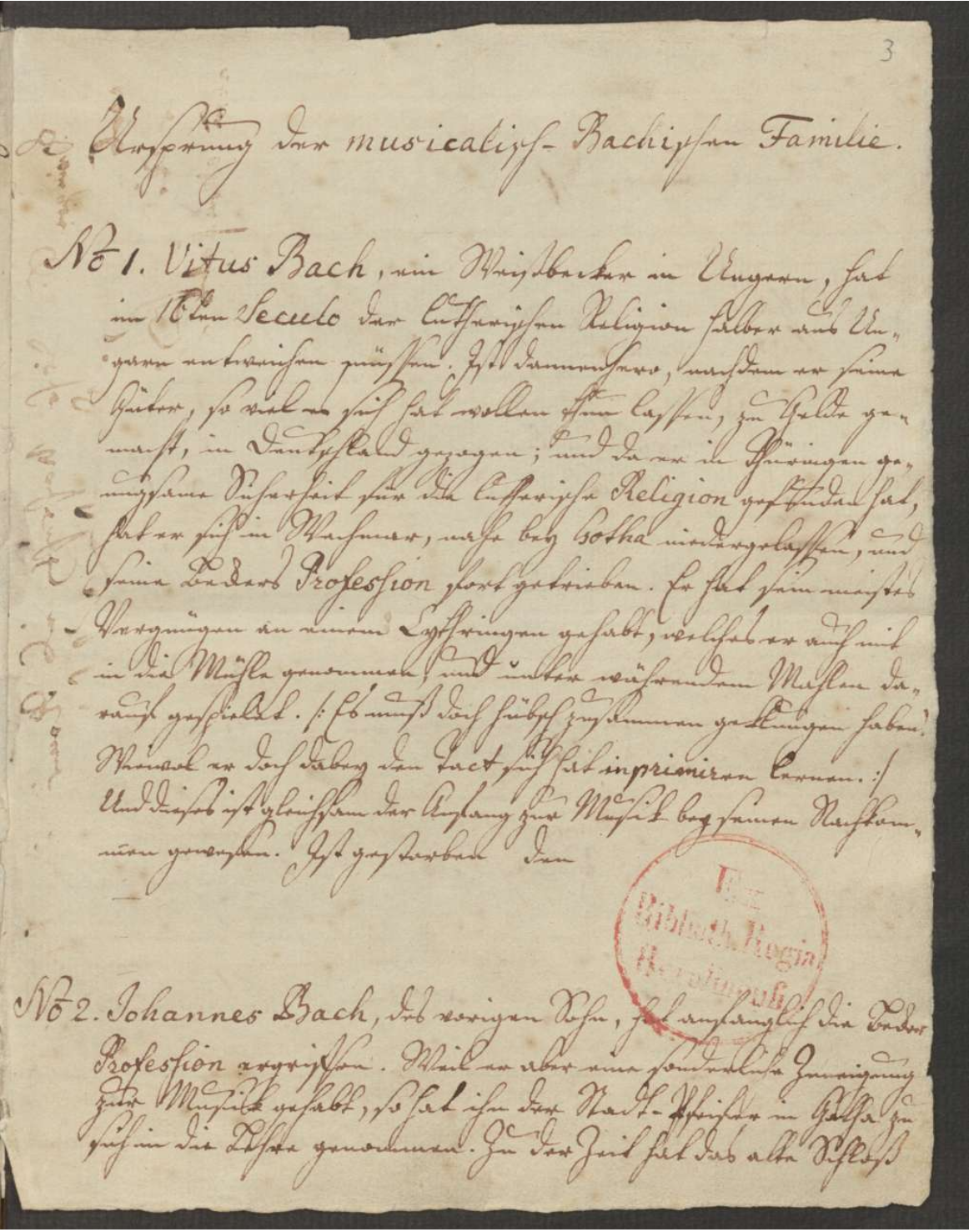

Der Zisterspieler hieß Vitus Bach und gilt heute als Stammvater einer Musiker-Dynastie, die in der Weltgeschichte ihresgleichen sucht. Was wir von ihm wissen, verdanken wir zum Großteil seinem mit Abstand berühmtesten Nachfahren: Johann Sebastian Bach hatte 1735 einen kurzen Abstecher in die Ahnenforschung gemacht und eine Liste mit 53 Namen verfasst. Darin hatte er die ihm bekannten männlichen Mitglieder seiner Familie aufgeführt, mitsamt kurzen Informationen zu ihrem Werdegang. Dass der Urgroßvater des Komponisten gerne auf der Zister klampfte, wissen wir aus diesen Aufzeichnungen.

Das Kompendium mit dem Titel »Ursprung der musicalisch-Bachischen Familie« ist heute noch als 17-seitige Abschrift erhalten. Seinen Namen trägt es durchaus zu Recht: Mehr als 40 der Erwähnten spielten den Notizen zufolge ein Instrument. Viele verdienten gar ihren Lebensunterhalt mit Musik – als Kantor, Organist oder Hofkapellmeister; andere arbeiteten als Instrumentenbauer. Mittlerweile kennt man fast 80 Verwandte Johann Sebastian Bachs, die zwischen dem 16. Jahrhundert bis zum Tod seines Enkels Wilhelm Friedrich Ernst 1845 als Musiker tätig waren.

Stammbaum der Musiktalente

Es gibt noch andere Beispiele dafür, dass sich musikalisches Können in manchen Stammbäumen auffällig häuft, etwa in den Familien Richard Wagners und des Walzerkönigs Johann Strauss. Vor mehr als 150 Jahren ist dieser Zusammenhang bereits dem britischen Naturforscher Sir Francis Galton aufgefallen. Er folgerte daraus, die Gabe zu außergewöhnlichen Leistungen (nicht nur musikalischen) werde uns in die Wiege gelegt. Doch ist Musikalität tatsächlich vor allem eine Frage der Gene? Oder spielen dabei andere Dinge eine viel wichtigere Rolle? Wie förderlich ist ein Elternhaus, in dem Musik zum Alltag gehört, oder die frühzeitige Chance, sich an einem Instrument zu erproben? Und was lässt sich durch harte Arbeit erreichen?

Auffällig ist, dass Musik in allen bekannten menschlichen Kulturen eine zentrale Rolle spielt. Das war wahrscheinlich schon der Fall, als die ersten Gruppen von Homo sapiens die Erde besiedelten. So wurden zwischen 1973 und 2008 in der Nähe von Ulm insgesamt acht Flöten aus prähistorischer Zeit gefunden, eine davon über 40 000 Jahre alt. Ein Exemplar aus Slowenien könnte sogar bereits vor 60 000 Jahren von Neandertalern gespielt worden sein. Vermutlich haben sich Menschen also seit jeher an Musik erfreut, zu ihrem Rhythmus getanzt und mit ihr Stimmungen und Gefühle ausgedrückt.

Musikalität gehört zu unserem Wesen, wie die Fähigkeit zu sprechen oder auf zwei Beinen zu gehen

Fachleute wie Henkjan Honing von der Universität Amsterdam halten Musikalität daher für eine grundlegende menschliche Eigenschaft: Sie gehört zu unserem Wesen, wie die Fähigkeit zu sprechen oder auf zwei Beinen zu gehen. Dieser Ansicht ist auch die Musikpädagogin Anna Wolf. »Fast alle Menschen sind musikalisch«, meint die Professorin der Hochschule für Musik in Weimar. »Und zwar in dem Sinn, dass sie eine Lieblingsband oder einen Lieblingssong haben, dass Musik in ihnen Emotionen wachruft oder den Wunsch, sich zu ihr zu bewegen. Gerade in der westlichen Kultur wird jedoch Musikalität oft mit Hochbegabung gleichgesetzt, mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit, die nur wenige Genies teilen.«

Und dennoch fällt es manchen Menschen ganz offensichtlich leichter als anderen, im Takt zu klatschen oder beim Singen den richtigen Ton zu treffen – genau wie einige besser mit Worten umgehen oder schneller laufen können. Warum ist das so? Wer auf diese Frage eine Antwort sucht, stößt ziemlich schnell auf den Namen Miriam Mosing. Die Verhaltensgenetikerin ist Expertin für Zwillingsstudien. Sie arbeitet unter anderem am angesehenen Karolinska-Institut in Schweden. Aus Schweden stammen auch die Daten, die Mosing in vielen ihrer Publikationen ausgewertet hat. Denn unsere nordischen Nachbarn erfassen seit den späten 1950er Jahren sämtliche Zwillinge, die dort geboren werden. Die Datenbank ist die größte ihrer Art weltweit.

Zwillingspaare für die Wissenschaft

Sie ist zudem ein einzigartiges Forschungsinstrument. Denn Zwillinge erlauben es, den Einfluss von Erbanlagen und Umwelt auf Verhalten oder Fähigkeiten aufzudröseln. Sie können auf zwei Wegen entstehen: Entweder, indem sich die befruchtete Eizelle in zwei genetisch identische Embryos aufteilt – man spricht dann auch von eineiigen Zwillingen. Oder wenn zur selben Zeit zwei Eizellen heranreifen, die durch zwei verschiedene Spermien befruchtet werden. Solche zweieiigen Zwillinge kommen zwar gemeinsam zur Welt, sind genetisch aber genauso unterschiedlich wie normale Geschwister.

Eineiige Zwillinge gleichen sich in vielen Punkten stark. Sie haben zum Beispiel meist eine sehr ähnliche Körpergröße. Zweieiige Zwillinge sind dagegen oft unterschiedlich groß. Daraus lässt sich schließen, dass die Größe maßgeblich durch die Gene bestimmt wird. Auch in puncto Musikalität sind eineiige Zwillinge sich im Schnitt (also über Tausende von Paaren gemittelt) ähnlicher als zweieiige. Ihre musikalischen Fähigkeiten sind jedoch nicht exakt gleich, wie die Zwillingsstudien von Miriam Mosing und anderen zeigen. Das bedeutet, dass neben den Erbanlagen auch Umwelteinflüsse eine Rolle spielen.

Man kennt sogar einige Kandidaten-Gene, die vermutlich eine Auswirkung auf bestimmte musikalische Fähigkeiten haben. Dazu zählen beispielsweise Erbanlagen, die die Entwicklung der Haarsinneszellen im Innenohr beeinflussen. Es gibt aber nicht »das eine« Musikalitätsgen. »Es ist wie bei anderen komplexen Verhaltensweisen oder Fähigkeiten auch«, betont Mosing: »Sie hängen von tausenden verschiedenen Erbanlagen ab, von denen jede für sich nur einen winzigen Einfluss hat.«

»Es gibt eine Vielzahl von Genen, die irgendwie mit Musikalität zusammenhängen«Miriam Mosing, Karolinska-Institut Stockholm

Darunter sind welche fürs Hören und fürs Rhythmusgefühl, für lange Finger oder für die Anatomie unseres Kehlkopfs. Hinzu kommen aber noch andere, weit unspezifischere: Gene, die Frustrationstoleranz und die Bereitschaft zum Üben steigern (wie viel jemand übt, ist zu 40 bis 70 Prozent erblich); die für Konzentrationsvermögen und Kurzzeitgedächtnis wichtig sind oder dafür sorgen, dass in den Nervenbahnen zwischen verschiedenen Hirnregionen kein Kurzschluss entsteht. »Es gibt eine Vielzahl von Genen, die irgendwie mit Musikalität zusammenhängen«, sagt Mosing. »In ihrer Gesamtheit bewirken sie, dass jemand zum Beispiel ein bestimmtes Instrument leichter erlernt als andere.«

Heute ist es möglich, den genetischen Bauplan hunderttausender Menschen miteinander zu vergleichen. Wenn man das tut, stößt man auf Stellen, die sich bei Musiktalenten auffallend ähneln. Nimmt man nun eine neue Person und zählt, wie viele dieser Regionen in ihrem Genom vorhanden sind, lässt sich daraus ein »polygenetischer Score« errechnen. Je höher er ausfällt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die oder der Getestete ebenfalls musikalisch ist.

Rhythmusgefühl in den Genen?

Miriam Mosing war kürzlich an einer Studie beteiligt, die genau so vorgegangen ist. Basis waren Daten des US-Unternehmens »23andme«, das Gentests für Privatpersonen anbietet. Die Kundinnen und Kunden können ihre Genomdaten auch für Forschungszwecke zur Verfügung stellen. »23andme« schickt ihnen zudem immer wieder einmal kurze Fragebogen zu. In einem davon sollten sie unter anderem beantworten, ob sie zu einem Rhythmus klatschen können. Mehr als 600 000 Menschen schickten den Bogen ausgefüllt zurück.

Die Fachleute analysierten nun, welche Genvarianten besonders oft bei denen auftraten, die ihr Kreuzchen bei »ja« gemacht hatten. Auf dieser Grundlage entwickelten sie dann einen polygenetischen Score. »Damit können wir nun zum Beispiel voraussagen, wie gut eine beliebige Testperson darin ist, Tonhöhen und Rhythmen zu unterscheiden oder ein Instrument zu spielen«, sagt Mosing. Allerdings ist die Vorhersage nicht sehr genau. Denn die Angaben zu den rhythmischen Fähigkeiten beruhen lediglich auf Selbsteinschätzungen, nicht auf objektiven Tests. Das schränkt ihre Aussagekraft ein. »Zu einem Beat zu klatschen, ist außerdem sehr simpel – es ist gar nicht klar, wie sehr diese Fähigkeit mit Musikalität zusammenhängt«, betont die Wissenschaftlerin.

Was ist Musikalität genau?

Damit berührt sie einen Punkt, der die Forschung schon seit Jahrzehnten beschäftigt: Was ist Musikalität überhaupt genau? Die Fähigkeit, Töne zu unterscheiden? Melodien nachzusummen? Zu bemerken, wenn jemand nicht im Takt spielt? Bewegliche Finger für schnelle Klavierläufe zu haben? »Je mehr Expertinnen und Experten in einem Raum sitzen, desto schwieriger wird es, sich auf eine Antwort zu einigen«, sagt Daniel Müllensiefen. Der Musikpsychologe vom Goldsmiths College der University of London ist wie Mosing Mitglied des Musicality Genomics Consortium. Der internationale Forschungsverbund sucht nach den genetischen Grundlagen für Musikalität. »Ich bin Teil einer Arbeitsgruppe, die zu definieren versucht, was Musikalität ausmacht, und dafür Messmethoden entwickelt«, erklärt er.

Musikalität ist nicht etwas, was man kann – auf der Zister spielen, die einzelnen Instrumente in einem Orchesterstück heraushören. Musikalisch ist, wem es leichtfällt, solche Fähigkeiten zu erlernen

Müllensiefen steht damit in einer mehr als 100-jährigen Tradition: Der US-Forscher Carl Emil Seashore hatte bereits 1919 eine erste Testbatterie vorgestellt. Die Versuchspersonen müssen darin beispielsweise zeitliche Abstände zwischen Tönen vergleichen oder entscheiden, welcher davon höher oder lauter ist. Müllensiefen hat zusammen mit Kollegen und Kolleginnen selbst eine Reihe von Tests entworfen (wer sich erproben möchte: https://shiny.gold-msi.org/longgold_demo/). »Sie messen aber stets nur bestimmte musikalische Fähigkeiten, nicht Musikalität«, gibt er zu bedenken. »Letztere lässt sich nicht direkt beobachten, sondern nur indirekt über solche Tests abschätzen.«

Musikalität ist für ihn nicht etwas, was man kann – auf der Zister spielen, eine gefühlvolle Ballade intonieren, die einzelnen Instrumente in einem Orchesterstück heraushören. Musikalisch ist, wem es leichtfällt, solche Fähigkeiten zu erlernen. Der Begriff bezeichnet also ein Potenzial, nicht den Status quo. Jeder, der Klavierstunden nimmt, wird sich mit der Zeit verbessern. Wer musikalisch ist, schafft das jedoch schneller als andere: Er benötigt weniger Übungsstunden als jemand mit weniger Talent, um dasselbe Niveau zu erreichen.

Diese musikalische Begabung kann in bestimmten Bereichen der Musik besonders ausgeprägt sein: Manchen Menschen fehlt die Fingerfertigkeit eines guten Pianisten, sie können aber ohne Probleme eine klassische Arie nachsingen. Andere tun sich vielleicht schwer damit, kleine Unterschiede in der Tonhöhe wahrzunehmen, sind jedoch herausragend am Schlagzeug. Allerdings gilt: Wer sich in einem musikalischen Bereich hervortut, schafft das oft auch in anderen. »Es gibt wie bei der Intelligenz eine Art g-Faktor der generellen Musikalität«, sagt Müllensiefen. »Dazu gehört zum Beispiel, Emotionen in Musik wahrnehmen oder grundlegende Rhythmen verarbeiten zu können.«

Nährboden für Begabungen

Es existieren inzwischen zahlreiche genetische Studien zu dieser Form des Talents. Sie richten das Augenmerk auf ganz unterschiedliche Aspekte: den musikalischen Erfolg (beispielsweise in Form verkaufter Musikstücke oder gewonnener Auszeichnungen); die Fähigkeit, Melodien oder Tonhöhen auseinanderzuhalten; die Gabe, beim Singen den richtigen Ton zu treffen. Je nachdem, wie man sich der Musikalität nähert, kommt man auf eine Erblichkeit von 20 bis 80 Prozent. »Über alle Studien gemittelt liegt sie bei 40 bis 50 Prozent«, sagt Miriam Mosing. »Für außergewöhnliches Talent ist der Beitrag der Gene jedoch höher, wir schätzen ihn auf über 80 Prozent.«

Was bedeutet das aber eigentlich genau, eine Erblichkeit von 50 Prozent? Jedenfalls nicht, dass ich mich doppelt so stark anstrengen muss wie jemand mit »perfekten« Genen, um genauso gut zu werden. Oder dass ich nur halb so viel erreichen kann, egal wie lange ich übe. Angenommen, es gäbe einen musikalischen Test, bei dem sich maximal 100 Punkte erreichen lassen. Es werden 1000 repräsentativ ausgewählte Menschen getestet. Die besten erreichen 90 Punkte, die schlechtesten bloß 40 Punkte. Wenn Musikalität zur Hälfte erblich ist, heißt das, dass die Hälfte dieser Streuung bei den Ergebnissen (exakter: die Hälfte der Varianz) auf die Erbanlagen zurückzuführen ist. Die andere Hälfte lässt sich durch andere Faktoren erklären – etwa, ob jemand für einen solchen Test geübt hat.

Heute weiß man, dass viele Gene nur dann ihre Wirkung entfalten können, wenn sie auf die passende Umwelt treffen

Heute weiß man, dass viele Gene nur dann ihre Wirkung entfalten können, wenn sie auf die passende Umwelt treffen. »Sie benötigen einen entsprechenden Input, sonst sind sie nutzlos«, betont Daniel Müllensiefen. Wenn man Sonnenblumen-Keimlinge in nährstoffreiche Erde setzt und ausreichend gießt, wachsen sie zu meterhohen prächtigen Pflanzen heran. Vernachlässigt man dagegen einige von ihnen, werden diese verkümmern: Sie können ihr Potenzial nicht ausschöpfen. In der Wissenschaft spricht man von Gen-Umwelt-Interaktion.

Doch Gene und Umwelt sind nicht unabhängig voneinander. Musikalische Eltern hören im Schnitt mehr Musik und spielen häufiger ein Instrument als unmusikalische. Sie geben daher nicht nur ihre Erbanlagen an ihren Nachwuchs weiter, sondern oft auch ein dazu passendes Umfeld, in dem sich diese Gene besonders gut ausprägen können. Das war schon Johann Sebastian Bach aufgefallen: Das Zisterspiel von Vitus Bach sei »gleichsam der Anfang zur Music bey seinen Nachkommen gewesen«, notierte er 1735. Menschen mit einer Begabung suchen außerdem aktiv nach Möglichkeiten, ihr Talent auszuleben. Sie nehmen Gesangsunterricht, besuchen Konzerte oder geben viel Geld für Musik-Streamingdienste oder CDs aus. »Zu dem Gen-Paket, das wir erben, kommt also auch noch ein Paket von Umweltfaktoren«, sagt Mosing. Beide Aspekte beeinflussen sich wechselseitig: Unsere Umwelt bestimmt, wie stark sich unsere Erbanlagen ausprägen. Und unsere Erbanlagen lassen uns eine Umwelt wählen, die zu ihnen passt.

Solche Gen-Umwelt-Korrelationen sind zudem Ursache eines Phänomens, das Laien paradox anmuten mag: Vererbte Eigenschaften prägen sich mit steigendem Alter immer stärker aus. Wer zwar ein angeborenes musikalisches Talent hat, aber in eine Umgebung geboren wird, in der Musik keine Rolle spielt, kann sein Potenzial nicht ausreizen. In Musikalitätstests schneiden diese Kinder deshalb schlechter ab, als es anhand ihrer Erbanlagen möglich wäre. Je älter und autonomer sie werden, desto mehr Chancen haben sie, ihre Neigung zur Musik auszuleben. Der genetische Einfluss schlägt dann zunehmend durch.

»Selbst Mozart hat sich nicht ans Klavier gesetzt und konnte sofort spielen«Daniel Müllensiefen, Goldsmiths College der University of London

Neben den Erbanlagen ist Übung ein Grundpfeiler musikalischen Erfolgs. »Selbst Mozart hat sich nicht ans Klavier gesetzt und konnte sofort spielen«, sagt Daniel Müllensiefen. »Dafür waren sicher Tausende von Übungsstunden nötig.« Spitzenleistungen haben ihren Preis. Der US-Psychologe Anders Ericsson will sogar die Zahl herausgefunden haben, die auf dem Preisschild steht: 10 000 Stunden Arbeit. Ungefähr so viel Zeit verbringen Spitzenmusikerinnen und -musiker bis zu ihrem 20. Lebensjahr mit Üben, hatte Ericsson 1993 in einer weltweit beachteten Analyse gezeigt. Diese Faustregel gelte genauso beim Schach oder beim Sport.

»Die Zahl ist mit Vorsicht zu sehen«, warnt die Weimarer Musikpädagogin Anna Wolf. Die Größenordnung stimme aber wahrscheinlich. Nur: Bei den passenden Genen können es auch mal bloß 5000 Stunden sein. Und manche Menschen werden es selbst bei noch so viel Übung nicht zur Meisterschaft bringen. Ericsson hatte dagegen immer wieder erklärt, dass angeborenes Talent völlig unwichtig sei. Diese extreme Sichtweise lehnen die meisten Forscher und Forscherinnen inzwischen ab. Darüber hinaus spricht Ericsson von »zielgerichtetem Training« (deliberate practice), definiert den Begriff aber nur schwammig. Die Definition ändert sich zudem im Lauf der Zeit. Fachleute wie die US-Psychologen Brooke Macnamara, David Hambrick und Frederick Oswald gehen heute davon aus, dass die Zahl der investierten Übungsstunden lediglich zwischen 25 und 30 Prozent der Unterschiede in der musikalischen Leistung erklärt.

Am liebsten stärkt man seine Stärken

Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Wer ist überhaupt bereit, 10 000 Stunden in eine Fähigkeit zu investieren? Wahrscheinlich vor allem diejenigen, die merken, dass sie auf diesem Gebiet besser sind als andere oder dass sie schneller Fortschritte machen. »Es ist nicht sinnvoll, Anlage und Umwelt isoliert zu betrachten«, bekräftigt Wolf. »Wenn zwei Kinder Klavierspielen lernen und eines davon viel schlechter ist als das andere, obwohl es sogar mehr übt, dann wird es irgendwann einmal sagen: Ich habe keine Lust mehr auf Klavier, ich spiele lieber Handball.« Man sucht sich Hobbys, an denen man Freude hat und bei denen man merkt, dass man schnell dazulernt. Die 10 000-Stunden-Regel ist also ein Stück weit lebensfremd – zumindest, wenn man aus ihr den Schluss ziehen will, dass jeder es auf jedem Gebiet zur Meisterschaft bringen kann.

Wir stärken vor allem unsere Stärken. Die Verhaltensgenetikerin Miriam Mosing ist dafür ein gutes Beispiel. »Ich selbst bin eher unmusikalisch«, sagt sie. »Doch ich bin in einer musikalischen Adoptivfamilie aufgewachsen und habe in meiner Jugend drei Jahre lang Geige gelernt. Jeden Tag habe ich eine halbe Stunde geübt. Irgendwann sollte ich dann vor meinem Vater vorspielen, zusammen mit meiner besten Freundin. Die hatte erst ein Jahr Unterricht gehabt, war aber schon viel besser als ich. Da habe ich beschlossen, mit dem Geigenspiel aufzuhören.« Es habe ihr nie viel Freude bereitet, Musik zu machen. »Ich fand das fürchterlich, ganz im Gegensatz zu Sport – daran hatte ich immer Spaß.«

Eltern sollten ihren Kindern daher möglichst viele verschiedene Angebote machen und ihnen so die Chance geben, einen Bereich zu entdecken, in dem sie Talent haben und für den sie sich begeistern. Und sie sollten sie unterstützen und fördern, wenn sie dieses Potenzial weiterentwickeln möchten. Denn dann ergänzen sich Gene und Umwelt auch außerhalb der Welt der Musik zu einem harmonischen Zweiklang.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.