D-Wave: Blick in die Wundertüte Quantencomputer

Eigentlich könnte sich Scott Aaronson zurücklehnen. Mit 32 Jahren hat der Amerikaner eine lebenslange Anstellung als Professor am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) ergattert. Kollegen bezeichnen ihn als "Wunderkind", und vor Kurzem ist Aaronson Vater geworden. Wäre da nicht diese Sache, die den Informatiker nicht loslässt, die ihn immer wieder zu hitzigen Einträgen in seinem Blog nötigt. Ein kanadisches Unternehmen namens D-Wave Systems behauptet, es habe den "ersten kommerziellen Quantencomputer" der Welt gebaut.

Für Aaronson und viele seiner Kollegen ist das eine sehr gewagte Behauptung. Seit über 15 Jahren versuchen Dutzende Forschergruppen einen Rechner zu entwickeln, der dank der Prinzipien der Quantenmechanik spezielle Aufgaben schneller lösen könnte als herkömmliche Computer. Die bisherigen Bemühungen setzen auf Arrangements von Ionen oder Atomen, die mit Lasern und elektrischen Feldern im Hochvakuum gefangen und gezielt manipuliert werden. Auch mit Photonen, Supraleitern und so genannten Quantenpunkten in Festkörpern experimentieren Forscher seit Längerem.

Weil Elementarteilchen und Atome mehrere Zustände gleichzeitig einnehmen können, kann ein Quantencomputer aus mehreren solcher Quantenbits ("Qubits") in einigen speziellen Algorithmen theoretisch weit mehr Werte verarbeiten als ein herkömmlicher Computer mit gleicher Bitzahl. Allerdings sind alle Ansätze für einen Quantencomputer noch weit von einer Maschine entfernt, die mehr als einfachste Rechenoperationen außerhalb einer mühsam hergestellten Laborumgebung durchführen kann. Bisherige Höhepunkte der Grundlagenforschung: 14 Kalziumionen für kurze Zeit miteinander zu verschränken [1] und mit einem Laborquantencomputer aus wenigen solcher "Qubits" die Zahl 21 in ihre Faktoren 7 und 3 zu zerlegen [2].

So scheint die Maschine von D-Wave aus der Zukunft zu kommen, auf den ersten Blick zumindest. In der neusten Version sollen sagenhafte 512 Qubits rechnen, die in Form supraleitender Drahtschleifen auf einen drei Millimeter großen Mikrochip gepresst wurden. Ein riesiger schwarzer Kasten schirmt den -273 Grad Celsius kalten Chip von Umwelteinflüssen ab. Die Richtung, in der der Strom in einer der Schlaufen kreist, entspricht dabei den Binärwerten 0 respektive 1. Jüngst konnte D-Wave einen der elefantengroßen Rechenkästen für zehn Millionen US-Dollar an Google und die NASA verkaufen. Die Unternehmen wollen ihn im kalifornischen Ames Research Center testen. Vor zwei Jahren war bereits der Rüstungskonzern Lockheed Martin bei D-Wave Systems eingestiegen sowie der Amazon-Gründer Jeff Bezos und der Technologieinvestor In-Q-Tel, welcher der CIA zugeordnet wird.

Seit Langem diskutiert die Fachwelt heftig: Könnte D-Waves Chip den Durchbruch in einem Forschungsgebiet bringen, das sonst vielleicht nie den Sprung aus dem Labor geschafft hätte? Oder handelt es sich bei dem "Quantencomputer" von D-Wave um einen Etikettenschwindel? Scott Aaronson, der am MIT die Möglichkeiten und Grenzen des Quantencomputers erforscht, stand der vermeintlichen Wundermaschine von Anfang an misstrauisch gegenüber, wie viele andere Grundlagenforscher auch. Schnell erklärte sich Aaronson in seinem Blog zum "Chefskeptiker" von D-Wave. Die Maschine sei so hilfreich bei Optimierungsproblemen aus der Industrie "wie ein Roastbeefsandwich", ätze er im Februar 2007.

Kühler Rechner

Da hatte D-Wave gerade seinen Prototypen mit 16 vermeintlichen Qubits vorgestellt und verkündet, dieser könne sämtliche NP-vollständigen Probleme lösen. Dabei handelt es sich um eine Klasse von Aufgaben, die auf klassischen Computern nur unter sehr großem zeitlichem Aufwand berechenbar sind. Ein Beispiel ist etwa das "Problem des Handlungsreisenden", bei dem eine Reihe von Städten so bereist werden muss, dass die Gesamtstrecke möglichst kurz ist.

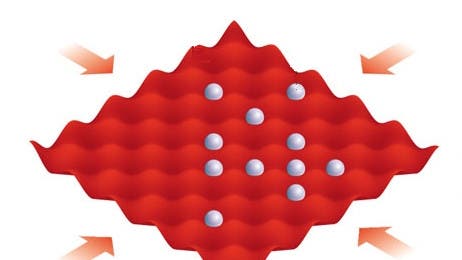

2011 veröffentlichten die Industrieforscher von D-Wave schließlich einen Aufsatz in "Nature", in dem sie die Funktionsweise ihres Computers skizzierten [3]. Der Rechner von D-Wave kann demnach den kleinsten Wert in einem Optimierungsproblem finden, mathematisch entspricht das der Lösung des so genannten Hamilton-Operators eines quantenmechanischen Systems. Die D-Wave-Maschine münzt dieses Rechenproblem in einen physischen Hindernislauf um: Die einzelnen Schleifen auf dem Chip werden in eine Konfiguration gebracht, die einer binären Formulierung des Hamilton-Operators entspricht. Die Temperatur des Chips wird bis auf 20 Millikelvin gesenkt, die elektrischen Ströme in den ultrakalten Schleifen verlagern sich daraufhin nach kurzer Zeit so, dass das Gesamtsystem den Zustand minimaler Energie einnimmt. So ähnlich machen es die Atome in geschmolzenem Glas, wenn man die Schmelze langsam abgekühlt.

"Das Gerät ist eine Ein-Zweck-Maschine"Frank Wilhelm-Mauch

Im D-Wave-Computer wird die optimale Anordnung der Schleifenqubits von der Elektronik interpretiert und ausgelesen. Die Maschine spuckt daraufhin die optimale Lösung der Hamilton-Gleichung aus. Physiker bezeichnen das als "adiabatisches" Rechnen. Gegenüber anderen Ansätzen für einen Quantencomputer hat es einen großen Vorteil. Denn Letztere müssen mit einer Reihe maßgeschneiderter Befehle gesteuert werden, was etwa im Fall von Ionen über sehr genaue Mikrowellenpulse geschieht. Sie teilen dem System aus gekoppelten Qubits mit, welche logische Operation es durchführen soll.

Anders im D-Wave-Computer: "In das Kryostat müssen keine Mikrowellen eingefüttert werden", sagt der Quantenphysiker Frank Wilhelm-Mauch von der Universität des Saarlandes, der während eines Forschungsaufenthalts in Kanada den D-Wave-Computer besichtigt hat. Der D-Wave-Chip kann die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Qubits über Elektronik zwischen den supraleitenden Schleifen steuern. Damit ließe sich ein System viel leichter auf größere Qubitzahlen aufstocken, da es das Problem der schwierigen Steuerung von außen nicht habe, sagt Wilhelm-Mauch. Gleichzeitig bedeuteten die hunderten Qubits auf dem neuesten D-Wave-Chip aber nicht, dass die Kanadier weiter seien als die anderen Gruppen. Denn andere Probleme als Optimierungsaufgaben kann D-Wave nicht lösen. Der berühmte Shor-Algorithmus kann auf der D-Wave-Maschine zum Beispiel nicht laufen. "Damit ist das Gerät eine Ein-Zweck-Maschine", sagt Wilhelm-Mauch.

Kaum Geschwindigkeitsvorteile

Optimierungsaufgaben seien jedoch durchaus wichtig: Google möchte mit dem Computer Algorithmen entwickeln, die Dateien mit einer bestimmten Markierung schneller aus einer großen Datenbank fischen. Bei der NASA soll er auf bisher nicht näher spezifizierte Art und Weise bei der Suche nach Exoplaneten helfen. Lockheed Martin dagegen könnte Interesse daran haben, den 24 Millionen Zeilen langen Kode eines neuen Kampfjets zu optimieren, mutmaßte die Journalistin und Rüstungsexpertin Sharon Weinberger in einem Artikel für die "BBC".

Noch ist jedoch nicht klar, dass D-Wave bei diesen Problemen je schneller sein wird als ein klassischer, auf Optimierung getrimmter Computer. Bisher ist es der Chip der Kanadier in keinem Fall: Das belegt eine Studie des theoretischen Physikers und Computerexperten Matthias Troyer von der ETH Zürich, die bald in einem Fachjournal veröffentlicht werden soll. Troyer konnte einen 128-Qubit-Chip von D-Wave im Frühjahr testen [4]. Daraufhin schrieb er einen Algorithmus, der einen klassischen Computer "adiabatisch" rechnen lässt – mit dem Resultat, dass er 15-mal schneller war als D-Waves vermeintlicher Quantencomputer. In Zukunft will Troyer den 512-Qubit-Chip mit seinem klassischen Algorithmus vergleichen; die Ergebnisse werden in den nächsten Monaten erwartet.

"Es wurden noch nicht genügend Analysen durchgeführt, um eine endgültige Aussage zu treffen", sagt man bei D-Wave. Und verweist auf eine andere Studie, die bereits prominent in englischsprachigen Medien zirkulierte: Die amerikanische Informatikerin Chatherine McGeoch löste mit D-Wave eine von drei getesteten Optimierungsaufgaben 3600 mal schneller als eine konventionelle Optimierungssoftware auf einem PC. Das sei aber kein Beweis für die Überlegenheit von D-Wave, sagt McGeoch, die für ihre Studie von D-Wave bezahlt wurde: "Unser Test sagt nicht wirklich viel darüber aus, wie schnell die Maschine tatsächlich ist." Denn McGeoch verglich die vermeintliche Wundermaschine mit Computern, die kommerziell erhältliche Software abspielen – und somit nicht wie D-Wave für das Optimierungsproblem maßgeschneidert wurden.

Vor allem treffe ihre Studie keinerlei Aussage darüber, betont McGeoch, ob Quanteneffekte bei D-Wave eine Rolle spielen. Und das ist nach Einschätzung von Experten am Ende die entscheidende Frage: Sind die supraleitenden Schlaufen auf dem Chip während der Rechnung tatsächlich miteinander verschränkt, wie D-Wave seit Jahren behauptet? Nur wenn das der Fall ist, könnte ein D-Wave-Chip in Zukunft schneller optimieren als konventionelle Supercomputer. Tatsächlich hat Troyer in seiner Studie als erster externer Forscher diese Frage untersucht: Sein Team verglich das Verhalten der vermeintlichen Wundermaschine mit der Simulation eines Quantencomputers. Die Ergebnisse stimmten gut überein.

Dem widerspricht allerdings ein Onlineaufsatz zweier namhafter Informatiker vom D-Wave-Konkurrenten IBM [5]. Sie argumentieren, dass sich die bisherigen Ergebnisse von D-Wave auch reproduzieren lassen, wenn in der Maschine Quanteneffekte überhaupt keine Rolle spielen. Troyers Team hat diese Interpretation in einem Onlinekommentar angefochten [6].

Aus Sicht renommierter Grundlagenforscher spricht indes noch etwas anderes dagegen, dass die Qubits von D-Wave gekoppelt rechnen. Die kanadische Maschine soll sich gerade einmal für eine Nanosekunde von der Umgebung isolieren lassen. Das zumindest sagte man dem Innsbrucker Quantenphysiker Rainer Blatt, als er letztes Jahr einen Tag lang die D-Wave-Maschine besichtigte. Solch eine kurze "Kohärenzzeit" in Verbindung mit der recht langsamen Taktrate der D-Wave-Maschine macht es nach Einschätzung von Blatt schwer vorstellbar, dass die Schleifen verschränkt rechnen. Auch Immanuel Bloch vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik äußert eine "gewisse Skepsis angesichts der sehr kurzen Kohärenzzeiten".

Die einzigen Quanteneigenschaften, die D-Wave wirklich vorweisen könne und die vielleicht eine Beschleunigung bewirken könnten, seien Tunnelprozesse, sagt Blatt. Sie können dazu führen, dass sich die Ströme in den supraleitenden Schleifen etwas schneller in den Zustand tiefster Energie bewegen. Das Unternehmen will in Zukunft Fehlerkorrekturalgorithmen von den Laborforschern übernehmen, mit denen sich die Kohärenzzeit von verschränkten Ionen- und Atomensembles in den letzten Jahren verbessern ließ [7, 8].

Auch deswegen ist Scott Aaronson von seiner Skepsis ein Stück weit abgerückt. "Es könnte sein, dass D-Wave am Ende Erfolg hat", sagt er im Interview. Allerdings sei es auch sehr aufschlussreich, dass Grundlagenforscher von Anfang gesagt hätten, D-Wave brauche diese Fehlerkorrekturalgorithmen, nur habe das kanadische Unternehmen davon nichts wissen wollen. Ausschlaggebend für seinen Rücktritt vom Posten des obersten Skeptikers war indes eine Einladung von D-Wave im Februar 2012. Er ziehe seine früheren Kommentare zurück, schrieb er nach der Besichtigung des kanadischen Industrielabors in seinem Blog. D-Wave habe eine Maschine gebaut, die definitiv besser rechnen könne als ein Roastbeefsandwich. "Die Frage ist nur noch, ob sie auch brauchbarer ist als ein Laptop."

Ergänzung (03.06.2013): Der Artikel wurde um einen Absatz zur Studie von McGeoch ergänzt.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.