Neurowissenschaft: Die Vorteile des Tagträumens

Beginnen wir mit einem Experiment. Es ist ganz einfach: Schließen Sie bitte für einen Moment die Augen und versuchen Sie einmal, an gar nichts weiter zu denken! Na los, worauf warten Sie?

… Und? …

Lassen Sie mich raten: Die Sache ging schief. An gar nichts zu denken, ist nämlich viel schwieriger, als es klingt. Wir sind von Natur aus miserabel darin. Ständig geistert uns irgendetwas im Kopf herum, auch wenn wir uns dessen im betreffenden Moment nicht unbedingt bewusst sind.

Ups, du musst dringend noch die E-Mail dieses britischen Tagtraumforschers beantworten – Smallwood heißt der Mann, »kleiner Wald«. Wie du am letzten Sonntag durch den verschneiten Stadtwald gejoggt bist, da war alles so wunderbar still und weiß. Durch den Milchwald, ach nein, Unter dem Milchwald – das Hörspiel von Dylan Thomas lief letztens im Radio. Du wolltest es noch einmal nachlesen, aber man kommt ja zu nichts …

Und so weiter und so fort spinne ich den endlosen Faden meiner Assoziationen – und Sie Ihren. Der Grund dafür ist einfach: Unser Gehirn ruht nie, nicht einmal nachts, wenn wir schlafen, denn ein Gehirn kennt keine Pausenfunktion. Entweder es assoziiert – oder es ist tot. Dazwischen gibt es nichts.

Für die Arbeit von Neurowissenschaftlern hat das eine wichtige Konsequenz: Es gibt nämlich keine Nulllinie, keinen Ruhezustand, an dem sich jene Aktivität im Kopf messen ließe, die von einer gerade zu bewältigenden geistigen Aufgabe ausgelöst wird. Um den neuronalen Mehraufwand, sei es beim Wahrnehmen, beim Denken oder beim Entscheiden, dingfest zu machen, präsentiert man Probanden im Hirnscanner bestimmte Reize. Meist dient das entspannte Betrachten des Fixationskreuzes auf einem Bildschirm in den Pausen dazwischen als »Kontrolle«. Das hierbei zu verzeichnende neuronale Feuern wird anschließend von der reizabhängigen Aktivität subtrahiert. Und was tut ein Proband, der gerade nichts zu tun hat? Logisch: Er schweift mit seinen Gedanken ab!

Wie lange soll ich das blöde Kreuz noch anstarren? Hier riecht es irgendwie komisch. Ach, ich muss auf dem Heimweg unbedingt noch Brot kaufen!

Um dieses Störfeuer der Erinnerungen und Einfälle herausrechnen zu können, zeichnen Hirnforscher bei ihren Laborversuchen sehr viele Messdaten während und zwischen den eigentlichen Aufgabenblöcken auf. Wiederholt man die Prozedur oft genug, mittelt sich das Rauschen heraus, so das Kalkül.

Im Zuge solcher Auswertungen stießen Forscher Ende der 1990er Jahre auf ein sonderbares Phänomen: Selbst das unbeschäftigte Gehirn zeigt ein stabiles Aktivitätsmuster. Als einer der Ersten berichtete davon 2001 der Radiologe Marcus Raichle von der Washington University in St. Louis (USA) in einem Aufsehen erregenden Fachartikel. Wer untätig in der Röhre des Tomografen liegt, aktiviert demnach ein spezifisches Netzwerk von Hirnarealen, das prompt wieder verstummt, sobald der Test weitergeht.

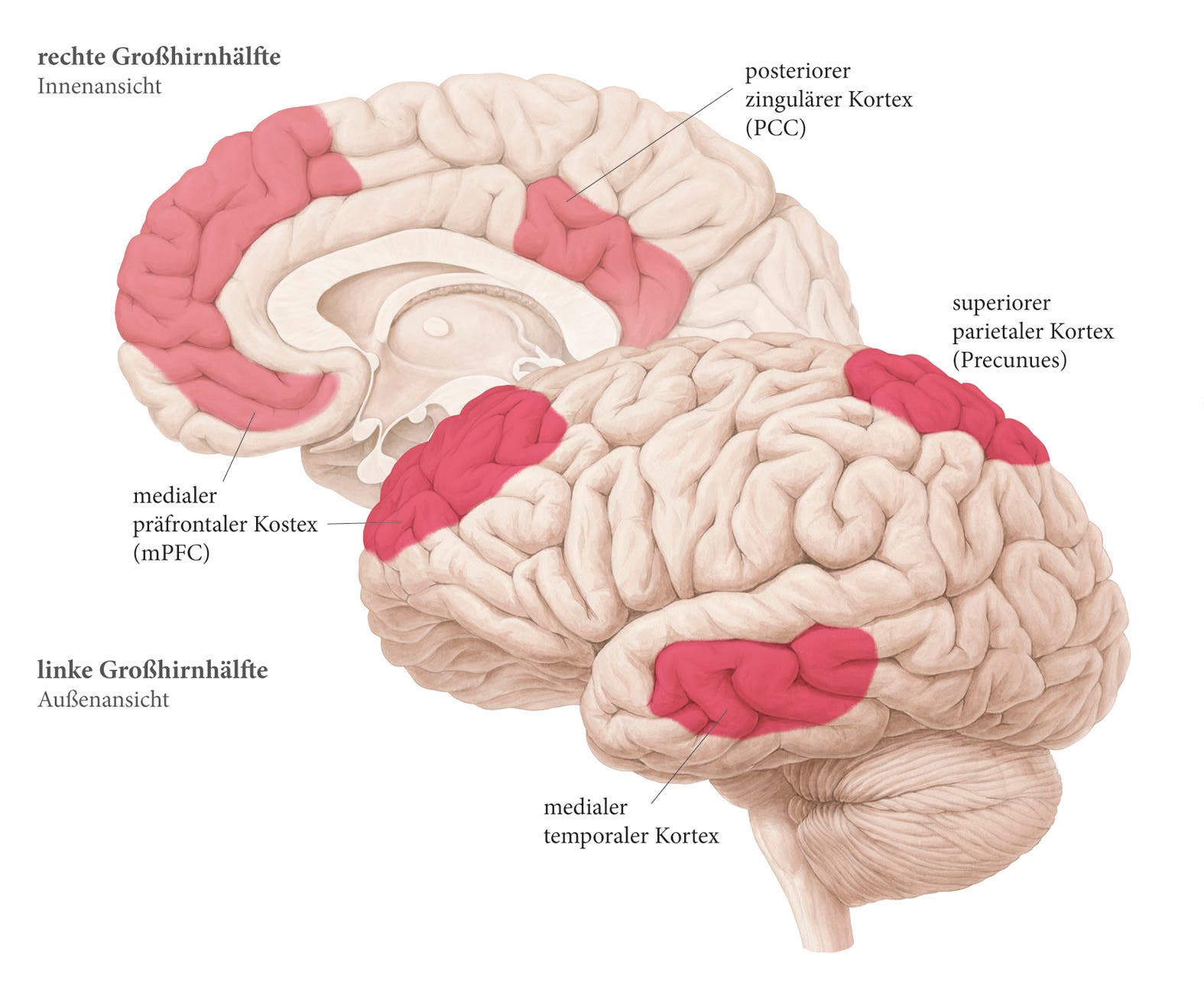

Raichle taufte dieses Ensemble von Kortexregionen auf den Namen »default mode network« (DMN) – zu Deutsch: Basis- oder Ruhemodusnetzwerk. Es umfasst Teile des präfrontalen Kortex, den posterioren zingulären Kortex, den mittleren Schläfenlappen (medialer temporaler Kortex) sowie den Precuneus im oberen Teil des Scheitellappens (superiorer parietaler Kortex).

Ruhe im Kopf? Unmöglich!

Jonathan Smallwood von der University of York (England) hält den Ausdruck »Ruhemodus« allerdings für irreführend. Die Aktivität des DMN zeige gerade keine Ruhe an, sondern den freien Fluss der Erinnerungen, Vorstellungen, Pläne und Ideen. »Die Funktion des ›default mode‹ ist nicht Nichtstun, sondern die Gedanken schweifen zu lassen«, erklärt Smallwood. Er zählt zu der wachsenden Gemeinde von Psychologen und Neurowissenschaftlern, die das Wie und Warum des Tagträumens erkunden.

Dass es von Forschern lange Zeit so gut wie unbeachtet blieb, hat viel damit zu tun, dass es sich so schwer kontrollieren lässt. Ob und wohin die Gedanken von Probanden driften, lässt sich experimentell weder steuern noch exakt überprüfen. Theoretisch könnten die Betreffenden zwar von sich aus kundtun, wann sie mental abschweifen – in der Praxis klappt das allerdings kaum: Wir bemerken es so gut wie nie, wenn wir tagträumen; erst im Nachhinein werden wir uns dessen bewusst.

Dieser auffällige Mangel an Metakognition (von griechisch: meta = über und lateinisch: cognoscere = erkennen) hat höchstwahrscheinlich neuroanatomische Gründe, wie Smallwood mit seinem Kollegen Jonathan Schooler von der University of California in Santa Barbara in einem Übersichtsartikel 2015 darlegte. Dieselben Hirnareale, die uns darüber zu reflektieren erlauben, was wir gerade mental treiben, sind auch Teil des DMN. Werden sie vom Tagträumen in Beschlag genommen, bleibt für das Selbst-Monitoring, das »Denken über das Denken«, wohl einfach nicht genug Kapazität.

Je langweiliger der Test, desto eher tagträumen die Teilnehmer

Notgedrungen ergründen Tagtraumforscher die Terra incognita des schweifenden Geistes nicht viel anders als Geologen die Zusammensetzung einer Gesteinsformation: Sie ziehen Gedankenproben (»mind probing« heißt das in der Fachsprache) – und zwar bevorzugt beim Bearbeiten von außergewöhnlich drögen Testaufgaben. Schließlich gehen unsere Gedanken vor allem dann auf Wanderschaft, wenn es nichts Besseres zu tun gibt und wir keine Aufgabe erledigen, die besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Das können durchaus auch Momente vollkommener Muße sein, allerdings füllen wir diese meist rasch mit zielgerichtetem Tun und fangen etwa an, den nächsten Urlaub zu planen oder uns über das Abendessen Gedanken zu machen. Noch häufiger kommen wir bei routinemäßigen, monotonen Tätigkeiten wie Joggen, Bügeln oder Autofahren ins Tagträumen. Sind wir mit etwas beschäftigt, was nicht unsere volle Konzentration erfordert, etwa weil wir die jeweilige Tätigkeit automatisiert haben, so können wir uns leicht von den äußeren Reizen lösen und uns jenen Gedanken und Gefühlen zuwenden, die uns spontan durch den Kopf gehen. Forscher prägten dafür das Akronym SIT für »stimulus-independent thought« (reizunabhängiges Denken). Viel deutet darauf hin, dass die Aktivität des DMN das neuronale Substrat dieses Zustands darstellt.

So langweilten zum Beispiel Forscher um Kalina Christoff von der University of British Columbia in Vancouver (Kanada) ihre Probanden im Hirnscanner beinah zu Tode: Die Teilnehmer sollten jede Zahl, die auf einem Bildschirm erschien, mit einem Tastendruck quittieren, außer wenn es sich um eine 3 handelte. »Woran denken Sie gerade?«, wurden die Probanden währenddessen immer wieder gefragt. Wie zu erwarten unterliefen ihnen bei dem Reaktionstest deutlich mehr Patzer, wenn man sie soeben beim Tagträumen ertappt hatte. Wer vorübergehend nicht bei der Sache ist, macht eher Fehler. Wie viele Unfälle im Straßenverkehr wohl passieren, weil Menschen am Steuer in diesen Zustand verfallen?

Ein Gehirn kennt keine Pausenfunktion. Entweder es assoziiert – oder es ist tot. Dazwischen gibt es nichts

Die Psychologen Matthew Killingsworth und Daniel Gilbert von der Harvard University eruierten im Jahr 2010 mittels »mind probing« per SMS-Nachrichten, dass wir schätzungsweise die Hälfte unserer wachen Zeit tagträumen. Dabei spielen wir, ähnlich wie im Nachtschlaf, häufig emotionale Szenarien durch: Vor allem Wut, Angst oder Scham seien oft Gegenstand solcher gedanklichen Abschweifungen. Warum hat er das getan? Wieso habe ich mich nur so dumm angestellt? Laut Killingsworth und Gilbert drücke Tagträumen daher auf die Stimmung. Doch ist ein schweifender Geist zwangsläufig unglücklicher als ein fokussierter, wie die beiden Forscher vermuteten?

Das Unbehagen, welches das Tagträumen auslöst, rühre mindestens zum Teil daher, dass man es heutzutage allgemein für Zeitverschwendung hält, glaubt Jonathan Smallwood. Nicht selten ärgern sich Tagträumer darüber, dass sie schon wieder »nichts Vernünftiges« mit sich angefangen hätten. Dabei unterschätzen wir laut dem Forscher, wie wertvoll solche mentalen Auszeiten tatsächlich sind: Sie bieten Gelegenheit, neue Ideen durchzuspielen, Erinnerungen zu festigen und Pläne zu schmieden. Smallwood ist überzeugt: »Im Zustand des Tagträumens stimmen wir das Ich auf die Anforderungen der Umwelt ab, und unser Gehirn simuliert, was alles passieren könnte.«

Das ist für die alltägliche Lebensplanung ebenso hilfreich wie im sozialen Miteinander, etwa wenn wir uns in andere hineinversetzen und ihre Absichten lesen. Wie Neurowissenschaftler um Robert Spunt vom California Institute of Technology in Los Angeles 2015 berichteten, feuern DMN-Areale auch dann vermehrt, wenn wir abzuschätzen versuchen, was unsere Mitmenschen im Schilde führen.

Randy Buckner und Daniel Carroll von der Harvard University waren bereits 2008 in einer Übersichtsarbeit zu dem Schluss gekommen, dass das DMN zu weiten Teilen identisch sei mit jenen Hirnbereichen, die uns mentale Projektionen ermöglichen. So bezeichnen Psychologen Gedankenreisen, bei denen wir uns zukünftige Ereignisse ausmalen oder uns an einen anderen Ort imaginieren. Wem das besonders leichtfällt, dessen dorsomedialer präfrontaler Kortex (dmPFC) – ein Kernbestandteil des DMN – ist im Schnitt größer als der von weniger fantasiebegabten Testkandidaten.

Dazu passen Befunde, die auf eine kreativitätsfördernde Wirkung des Tagträumens hinweisen. Niederländische Psychologen um Ap Dijksterhuis von der Universität in Amsterdam fanden 2013 heraus, dass Menschen, denen viele alternative Verwendungen für einen beliebigen Gegenstand wie etwa einen Ziegelstein oder einen Radiergummi einfallen, mehr graue Substanz und engere Verknüpfungen zwischen DMN-Arealen aufweisen.

Neuronale Konnektivität für mehr Einfallsreichtum

Eine amerikanisch-österreichische Forschergruppe um Roger Beaty bestätigte 2014: Experten im divergenten Denken – Versuchspersonen also, die auf Fragen wie »Was kann man mit einer Getränkedose anfangen?« oder »Was macht alles Lärm?« vor Antworten sprudeln – zeigen eine größere funktionelle Konnektivität zwischen dem präfrontalen Kortex und anderen Teilen des DMN als weniger einfallsreiche Zeitgenossen. Je enger diese Hirnbereiche miteinander vernetzt sind, desto reger der Informationsaustausch. Und das wiederum lässt offenbar die Ideen sprudeln.

Doch eine statistische Korrelation zwischen Hirnarchitektur und kreativer Ader könnte ebenso auf andere, dritte Faktoren zurückgehen. Vielleicht fördern zum Beispiel bestimmte Gene sowohl die Vernetzung als auch die Schöpferkraft, ohne dass dies zwingend viel miteinander zu tun hat? Die nächste Stufe in der Kunst der experimentellen Beweisführung sind deshalb kontrollierte Vorher-nachher-Tests, so genannte Interventionsstudien.

Dass es tatsächlich den Einfallsreichtum fördert, wenn man die Gedanken schweifen lässt, ist neuerdings ebenfalls gut belegt. So zeigte ein Team um Benjamin Baird in Schoolers Labor in Santa Barbara, dass Probanden bereits von einem kurzen Ideen-Crashkurs profitierten – vorausgesetzt sie bekommen danach Gelegenheit zum Tagträumen!

Bei dem beliebten »Ziegelsteintest« gilt es für die Probanden, sich binnen zwei Minuten so viele originelle Verwendungen für Gegenstände wie etwa ein solches Stück Mauerwerk einfallen zu lassen wie möglich. Als man die Prozedur nach einer 15-minütigen Unterbrechung wiederholte, schnitten diejenigen Probanden deutlich besser ab, die in der Pause einen simplen Reaktionstest absolviert hatten. Dieser war bewusst so einfach gehalten, dass er zum Tagträumen geradezu einlud. Wer dagegen nur verschnaufen durfte oder aber eine anspruchsvolle Gedächtnisaufgabe erledigen musste, profitierte von der Pause nicht.

Das Geheimnis der Inkubation

Die Erklärung der Forscher: Beim kreativen Problemlösen kommt es maßgeblich auf die Inkubation an. Egal worin die Herausforderung besteht, wir müssen irgendwann einmal an den Punkt kommen, wo wir von dem real gegebenen Gegenstand oder der jeweiligen Frage Abstand nehmen und die Sache in uns arbeiten lassen. Dieses Loslösen vom konkret Wahrnehmbaren (auch »perceptual decoupling« genannt) vollbringen wir offenbar genau dann, wenn wir tagträumen. Das ist laut vielen Forschern auch der Grund, weshalb es sich trotz aller Nachteile, die ein flüchtiger Geist mit sich bringt, unterm Strich bewährt hat. Wir sind dann zwar kurzzeitig nicht mehr zum konzentrierten, exakten Arbeiten fähig, produzieren aber dringend benötigte neue Sichtweisen.

Somit scheint zumindest ein Erfolgsrezept für kreative Geister darin zu bestehen, zwischen äußeren Reizen und inneren Fantasiereisen flexibel hin und her zu wechseln. Dass sich dieses Talent schon mit einfachen Mitteln fördern lässt, belegte unter anderem eine bildgebende Studie chinesischer Psychologen um Dongtao Wei von 2014: Ein wenige Minuten dauerndes Kreativitätstraining verstärkte den Signalaustausch innerhalb des DMN, dem Tagtraumnetzwerk des Gehirns.

Träumst du noch – oder grübelst du schon?

Die Grenze zwischen Tagträumen und Grübeln ist schwer zu ziehen. Beides unterläuft uns meist unbemerkt und lässt sich auch durch bewusste Vorsätze (»Ich will nicht mehr so viel grübeln!«) kaum verhindern. Doch während sich Tagträumer von einer Assoziation zur nächsten hangeln, bleiben Grübler meist bei einem in der Regel negativen Gedanken stehen und versuchen diesen geradezu zwanghaft »auszugrübeln«.

Das ständige Umkreisen vermeintlicher Fehler oder persönlicher Defizite ist ein häufiges Kennzeichen, in milderer Ausprägung auch ein Risikofaktor für depressive Störungen. Das können Neuropsychologen heute bereits gut anhand der Hirnaktivität nachvollziehen: Konzentrieren sich depressive Menschen auf eine bestimmte Testaufgabe, dämpfen sie das »default mode network« (DMN) in ihrem Gehirn nicht so stark wie gesunde Kontrollprobanden. Forscher deuten dies als ein Indiz für die erhöhte Selbstfokussierung von Depressiven: Sie sind auch dann mit sich selbst beschäftigt, wenn es eigentlich um etwas anderes geht.

Natürlich können wir nicht immer nur kreativ sein. Um unseren Alltag zu bewältigen, sind wir auf eine Vielzahl von Routinen angewiesen; wir sind mentale Wiederkäuer und wälzen oft immer wieder die gleichen Gedanken, besonders wenn wir gestresst sind. Um über den Tellerrand des Gewohnten hinauszublicken, sollten wir Gelegenheiten zum Müßiggang und Tagträumen zulassen, statt sie zu meiden. Das scheint für viele Zeitgenossen jedoch leichter gesagt als getan.

Der US-Psychologe Timothy Wilson wollte in einem Experiment von 2014 herausfinden, was Probanden bereit sind zu tun, um dem Nichtstun zu entfliehen. Er bat Freiwillige, allein in einem leeren Raum zu warten; das Einzige, was es dort gab, war – ein Elektroschocker. Nach 15 Minuten hatten sich rund zwei Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen damit selbst Stromschläge zugefügt! Und das, obwohl sie diese bei einem Testlauf zuvor als unangenehm bis schmerzhaft bewertet hatten. Lieber leiden als dumm herumsitzen? Vielleicht täten wir besser daran, Langweile auch einmal auszuhalten. Denn sie hält so manche Überraschung parat.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.