Regenwald: Die Großen sterben zuerst

Urwaldriesen prägen unser Bild von unberührten Regenwäldern mit: Sie überragen das allgemeine Blätterdach, tragen oft reichhaltigen Epiphytenbewuchs aus Orchideen und Bromelien und bieten vielen Tierarten Nistplätze oder Nahrung. Gleichzeitig gehören diese Bäume aber auch zu den am stärksten bedrohten Elementen des Urwalds – und das nicht nur wegen ihres edlen Holzes, das sie zum bevorzugten Ziel von Holzfällern macht. Eine Studie von Lucy Rowland von der University of Edinburgh und ihrem Team deutet an, dass sie am schnellsten wiederkehrenden Dürren in den immerfeuchten Tropen zum Opfer fallen könnten. Schuld daran sind allerdings nicht verringerte Stoffwechselraten und die damit zusammenhängende mangelhafte Versorgung der Bäume wie bislang vermutet, sondern hydraulische Gründe, wie eine Langzeitstudie im peruanischen Regenwald nahelegt. Rowland und Co hatten über 13 Jahre hinweg gemessen, wie stark die Pflanzen wachsen, wie viel Kohlenhydrate sie produzieren und wie gut der Wassertransport in ihrem Gefäßsystem funktioniert – während dieser Zeit trat 2005 und 2010 jeweils eine starke Dürre in Amazonien auf.

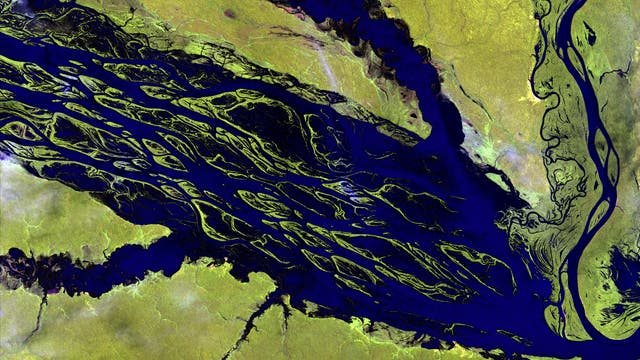

Die Daten zeigten, dass trockenheitsgeplagte Bäume genauso viele Zucker erzeugten wie ausreichend mit Wasser versorgte Artgenossen; gleichzeitig wuchsen sie auch jeweils in gleichem Ausmaß – bis manche der Holzgewächse. Verursacht wurde das dann allerdings nicht durch den Kohlenhydrat-, sondern tatsächlich durch den Wassermangel: Während andauernder trockener Wetterperioden gelangen Luftblasen in den Saftstrom der Bäume und sorgen dafür, dass die Wassersäule in den Gefäßen abreißt. Die Versorgung der Blätter mit Flüssigkeit und Nährstoffen im Kronenraum wird dadurch erschwert oder versiegt völlig. Die Bäume transportieren das Wasser dabei über ein Röhrensystem aus toten und verholzten Zellen, den Tracheiden, nach oben. Deren Wände sind durchsetzt mit den so genannten Tüpfeln, die den Wasseraustausch von einer Tracheide zur anderen erlauben und mit ihrer Membran wie Ventile funktionieren. Mit zunehmender Höhe werden die Durchmesser der Tüpfelöffnungen jedoch immer kleiner, die Membran bleibt dagegen gleich groß: Das Verhältnis von Schließgewebe zur Tüpfelöffnung steigt damit an. Das ermöglicht es dem Tüpfel zwar, die Spannung des Wasserstroms besser aufrechtzuerhalten, damit sich keine Luftblasen bilden. Gleichzeitig verringert sich dadurch allerdings die Leitfähigkeit, und es wird schwieriger, den Wipfel mit Wasser zu versorgen. Das begrenzt letztlich die Wuchshöhe der Bäume und zeigt, warum die Urwaldriesen unter Trockenheit schneller und stärker leiden als kleinere Bäume.

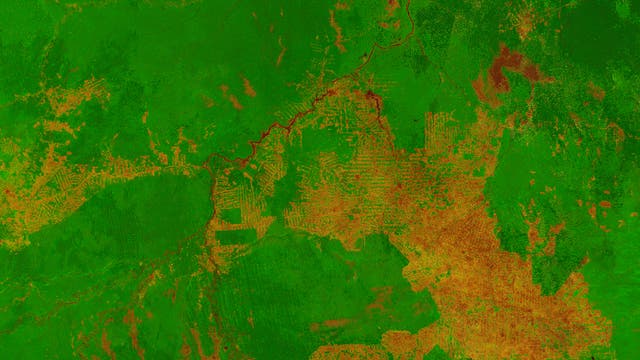

Da sich Dürren in den Regenwaldgebieten der Erde wegen des Klimawandels und der Abholzung in den letzten Jahrzehnten häufen, ist dieser strukturell wichtige Bestandteil des Ökosystems zunehmend als bedroht einzustufen. Sterben die Baumgiganten ab, verlieren jedoch nicht nur viele andere Arten ihren Lebensraum und ihre Nahrungsquelle. Der Prozess bedroht zusätzlich die Senkwirkung der Regenwälder für Kohlendioxid: Gerade die großen, langlebigen Arten speichern viel Kohlenstoff in ihrem Holz; sterben sie ab, wird er wieder freigesetzt, was die atmosphärische Kohlendioxidkonzentration weiter erhöht. Dabei gilt schon jetzt mehr als ein Drittel, vielleicht sogar mehr als die Hälfte der rund 15 000 Baumarten Amazoniens wegen der ausufernden Rodungen als gefährdet.

Schreiben Sie uns!

Beitrag schreiben