Magnetsinn der Myonen: Der Riss im Weltmodell

Drei Jahre lang hielten die beiden Männer den Zahlencode unter Verschluss. Der eine Zettel mit der Chiffre lag in einem Tresor in Seattle, der andere dort, wo die Messungen stattfanden, am Forschungszentrum Fermilab bei Chicago. Acht Ziffern in einem versiegelten Umschlag, der Schlüssel zum meistersehnten Teilchenphysik-Ergebnis seit Jahren.

Am 25. Februar 2021 war es dann so weit: In einer Videoschalte wurden die Umschläge geöffnet. Jemand tippte den Code in ein Programm auf seinem Laptop ein. Keine zwei Minuten später ploppte das Ergebnis auf: 0,00116592061. Etwas größer als erwartet, wenn auch nur in der achten Nachkommastelle. Dennoch: ein Grund zum Jubeln. Vielleicht sogar der Beginn einer Revolution? Wer weiß.

Das Geheimnis der Myonen

Fest steht: Manchmal ist Teilchenphysik spannend wie ein Agententhriller. Nur ist hier niemand einem Komplott dunkler Mächte auf der Spur. Stattdessen geht es darum, der Natur ein Geheimnis zu entlocken. In diesem Fall so genannten Myonen, den schweren Cousins des Elektrons. Sie scheinen ein klein wenig anders auf Magnetfelder zu reagieren, als es das etablierte Regelwerk der Teilchenphysik besagt, das berühmte Standardmodell.

Das jedenfalls berichtete die Forschergruppe des »Muon g-2 Experiment« am heutigen Mittwoch auf einem Seminar am Fermilab – und elektrisiert damit Experten in aller Welt. Denn die beobachtete Abweichung mag winzig sein, doch die Folgen wären enorm: »Womöglich ist das der erste echte Riss im Standardmodell der Teilchenphysik«, sagt der Physiker Michael Krämer von der RWTH Aachen, der nicht an den Messungen beteiligt war. Graziano Venanzoni, der Sprecher der 200-köpfigen Muon-g-2-Gruppe, spricht in einer Pressemitteilung gar von »einem außergewöhnlichen Tag, den nicht nur wir sehnlichst erwartet haben, sondern Physiker weltweit«.

Das mag pathetisch klingen. Andererseits gab es in den vergangenen Jahren nur wenige Erfolgsmeldungen aus der Teilchenphysik. 2012 entdeckten Forscher am Genfer Kernforschungszentrum CERN das Higgs-Teilchen, den letzten fehlenden Baustein im Standardmodell. Doch seitdem ist nichts aufgetaucht, was Phänomene wie Dunkle Materie und Dunkle Energie erklären könnte. Oder aber Albert Einsteins große Vision einer Vereinheitlichung aller Kräfte in einer Art Weltformel näher bringt.

Myonen wirken auf den ersten Blick nicht so, als könnten sie hier weiterhelfen. 1937 als alltäglicher Bestandteil der kosmischen Strahlung entdeckt, entstehen sie immer dann, wenn andere Teilchen kollidieren. Anders als ihre viel leichteren Vettern, die Elektronen, zerfallen sie jedoch schon nach zwei millionstel Sekunden in andere Partikel. Wer sich für Myonen interessiert, muss sie an Teilchenbeschleunigern gezielt ins Leben rufen, in Vakuumröhren einfangen und dann binnen einiger Nanosekunden schnell ein paar Messungen durchführen.

Das alles ist sehr aufwändig und versprach im 20. Jahrhundert nicht viel mehr als einen Eintrag in irgendeinem Nachschlagewerk für Naturkonstanten. Doch kurz nach der Jahrtausendwende tauchten in einem Speicherring am Brookhaven National Laboratory an der Ostküste der USA ungewöhnliche Befunde auf: Der Magnetsinn von Myonen schien etwas größer zu sein, als es die Gesetze der Teilchenphysik vorhersagten.

Dazu muss man wissen: Myonen tragen wie Elektronen eine elektrische Ladung, außerdem rotieren sie laufend um ihre eigene Achse, Physiker sprechen von ihrem Spin. Das macht die Teilchen zu winzigen fliegenden Stabmagneten, die auf die Magnetfelder in einem Speicherring reagieren.

Eine naive Vorhersage aus dem frühen 20. Jahrhundert

Wie groß der Magnetsinn von Elektronen, Myonen und anderen Teilchen ist, gibt der Landé-Faktor g an. Er lässt sich leicht mit der Physik des frühen 20. Jahrhunderts berechnen. Das Ergebnis ist auf den ersten Blick sehr elegant: Es ist eine glatte 2. Doch das reale magnetische Moment der geladenen Teilchen weicht leicht von diesem Wert ab. Für Elektronen beträgt »g« beispielsweise 2,00232, wie Messungen schon in den 1940er Jahren zeigten. Seither interessieren sich Forscher vor allem für die Abweichung von der ersten, naiven Vorhersage: g minus 2.

Eine Generation von Theoretikern, darunter Richard Feynman, fand schließlich eine Erklärung für die wenig elegante Größe des magnetischen Moments des Elektrons: Das Vakuum ist schuld. Dort, im luftleeren Raum, entstehen laut Quantenfeldtheorie laufend Paare aus Teilchen und Antiteilchen, überall und zu jeder Zeit. Diese virtuellen Partikel löschen sich nach einigen Sekundenbruchteilen gegenseitig aus. Doch während ihrer kurzen Existenz zerren sie ein wenig an gewöhnlichen Elementarteilchen.

Myonen sind empfänglicher für diese Störungen als ihre leichteren Verwandten. Bei ihnen führen die Einflüsse aus dem Vakuum zu einem anomalen magnetischen Moment von ungefähr 0,00116591810. So besagt es zumindest die Herleitung aus der Quantentheorie. Bloß: Die Messergebnisse am Brookhaven National Laboratory an der Ostküste der USA wichen 2001 klar von dieser Prognose ab. Zwar nur so weit, dass auch eine statistische Schwankung denkbar blieb. Aber weit genug, um Forschende neugierig zu machen.

Seitdem träumen sie davon, dass das magnetische Moment die Tür zu neuen Naturgesetzen öffnen könnte. Denn nach allem, was Physiker wissen, kann der luftleere Raum alle Partikel hervorbringen, die der Bauplan der Natur bereithält. Virtuelle Elektron-Positron-Paare zeigen sich dort genauso wie virtuelle Quarks und Antiquarks. Und womöglich ploppen im Vakuum auch Teilchen auf, die Experten bisher gar nicht auf dem Schirm haben – was dann das magnetische Moment des Myons auf messbare Art und Weise verändern müsste. Und so der Physik einen großen Durchbruch bescheren würde.

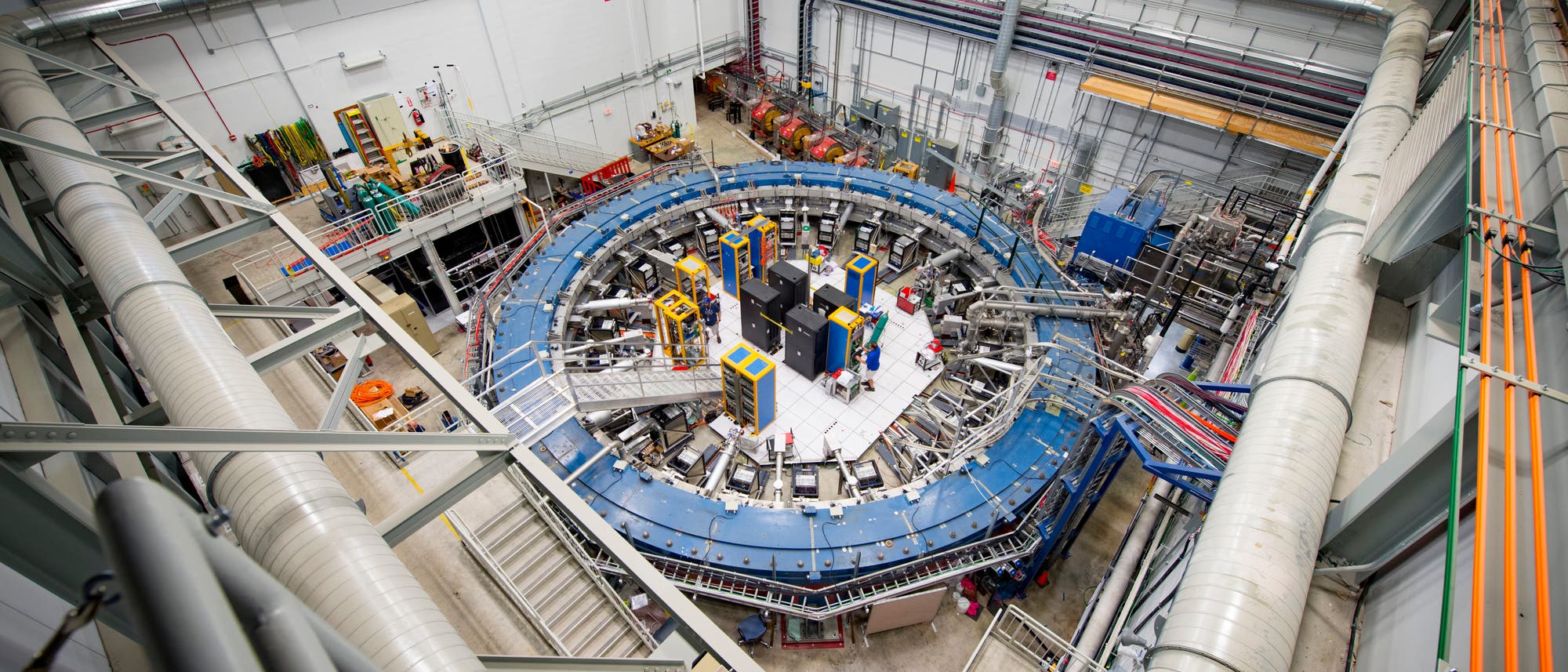

Nach dem Ende der Brookhaven-Experimente arbeiteten US-Physiker daher darauf hin, die Versuche am Fermilab zu wiederholen. Aus Kostengründen recycelte man den supraleitenden Speicherring von der Ostküste, versah ihn aber mit neuer Messelektronik. Erst überlegten die Verantwortlichen, das 14 Meter große Ungetüm per Helikopter nach Chicago zu transportieren, was aber an Versicherungsfragen gescheitert sein soll. Schließlich wählte man den Seeweg, um Florida herum und den Mississippi hinauf. 2013 war das.

Seit 2018 kreisen die Myonen am Fermilab. Die supraleitenden Magnete des Rings zwingen sie hier auf ihre Bahnen. Nach ein paar Dutzend Umläufen zerfallen die Teilchen dann in Positronen, die Antiteilchen des Elektrons, die von Detektoren am Rand des Rings aufgefangen werden. Aus der Energie der Positronen lässt sich die Ausrichtung des Spins der Myonen rekonstruieren – und daraus die Stärke ihres Magnetsinns.

Von Anfang an war klar, dass es bei dem Experiment sehr auf die Genauigkeit ankommen würde. Also ersannen die Forscher Strategien, um möglichst unvoreingenommen mit den Daten umzugehen. So ist der Plan mit den versiegelten Umschlägen entstanden. Er sieht vor, dass die Uhr, mit der man die Präzessionsfrequenz der Myonen erfasst, falsch getaktet ist. Einzig mit dem achtstelligen Zahlencode lassen sich die von den Experimentatoren erfassten Werte in Realzeit umrechnen.

Während der Messungen haben nur zwei nicht an dem Experiment beteiligte Forschungsmanager Zugriff auf die Chiffre. Jahrelang hielten sie die Zahl unter Verschluss, bis die Analysen abgeschlossen waren und man nur noch den Code zum Umrechnen einsetzen musste. »Bis dahin war es unmöglich, aus den Daten das physikalische Ergebnis zu bestimmen«, erzählt der deutsche Physiker Martin Fertl, der mit seinem Team an der Universität Mainz an den Messungen mitwirkt.

Bisher haben die Experimentatoren erst sechs Prozent der Daten ausgewertet, die der Versuchsaufbau im Lauf der Jahre aufzeichnen soll. Doch schon jetzt deutet sich der Trend an, den viele der Beteiligten erhofft haben dürften: Das magnetische Moment des Myons weicht erneut von der Vorhersage des Standardmodells ab, ganz ähnlich wie damals in Brookhaven. »Es ist spannend, dass die Diskrepanz nicht verschwunden ist«, sagt Fertl.

Er und andere Experten sind noch etwas zurückhaltend, denn noch gibt es Zweifel. Die Daten vom Fermilab widersprechen aktuell mit einer Signifikanz von 3,3 Sigma der Vorhersage des Standardmodells. Gemeint ist, dass die beobachtete Abweichung bloß noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 Prozent auf eine ungünstige statistische Häufung von Ergebnissen zurückgehen könnte. Das klingt solide, ist aber noch ein gutes Stück von jenen 0,00003 Prozent (»5 Sigma«) entfernt, ab denen ein Phänomen in der Teilchenphysik als real gilt.

Leptoquarks oder ein neues Higgs?

Immerhin: Kombinieren die Forscher ihre Ergebnisse mit den alten Aufzeichnungen aus Brookhaven, kommen sie auf 4,2 Sigma. Abschließende Sicherheit, dass man es mit etwas Spannendem zu tun hat, können aber erst neue Daten bringen. Der Speicherring am Fermilab soll im Lauf des Jahres 2021 weiter Myonen analysieren. Und auch Experimente in Japan und in der Schweiz wollen die genauen Eigenschaften der Elektron-Cousins ergründen.

Parallel dazu sind Theoretiker gefragt. Sie dürften einerseits darüber streiten, ob die bisherige Vorhersage des Standardmodells wirklich korrekt ist. Zuletzt hat hier eine deutsch-französisch-ungarische Forschergruppe für Aufsehen gesorgt, die den zu erwartenden Wert des magnetischen Moments mit einer neuen, supercomputergestützten Methode berechnet hat – und dabei ein Ergebnis erhielt, das mit den Daten aus den Fermilab-Experimenten übereinstimmt. Damit wäre es hinfällig, über neue Teilchen zu spekulieren.

Doch die Hoffnung auf einen Durchbruch bleibt. Und so werden Modellierer ausloten, welche neuen Teilchen das magnetische Moment des Myons am ehesten beeinflussen könnten. Im Rennen seien hier nicht nur neue Varianten des Higgs-Teilchens, kommentiert der an Muon g-2 beteiligte Theoretiker Dominik Stöckinger von der Technischen Universität Dresden. Auch noch nicht falsifizierte Varianten der Supersymmetrie und so genannte Leptoquarks kämen in Betracht.

Letztere hätten den Charme, dass einige Forscher sie auch zur Erklärung einer anderen Anomalie heranziehen: Am Genfer Teilchenbeschleuniger LHC scheinen Myonen bei einer anderen Präzisionsmessung ebenfalls leicht von Vorhersagen des Standardmodells abzuweichen. Allerdings müssten Leptoquarks dafür andere Eigenschaften haben als im Fall der Fermilab-Anomalie, sagt Stöckinger.

Im ungünstigsten Fall könnte es sehr knifflig werden, etwaige neue Teilchen auch wirklich dingfest zu machen. »Anhand einer einzigen Zahl (nämlich g-2) auf mögliche Modelle für Physik jenseits des Standardmodells zu schließen, ist schwierig«, sagt der Aachener Physiker Michael Krämer. Schließlich verrate das anomale magnetische Moment nicht, welche Masse der oder die Neulinge haben. Diese Information brauche man jedoch, um gezielt mit Teilchenbeschleunigern danach zu suchen.

Für die Myonen-Dompteure am Fermilab ist das ohnehin erst der übernächste Schritt. Sie wollen die Anomalie erst einmal zweifelsfrei nachweisen. Dazu verbessern sie das Experiment immer weiter. Unlängst habe man den Speicherring beispielsweise mit einer thermischen Isolierung ummantelt, erzählt Martin Fertl. Zuvor sah man deutlich in den Daten, ob gerade Tag oder Nacht war. Denn je nach Temperatur funktionieren die supraleitenden Magnete unterschiedlich gut. Und das merken natürlich auch die Myonen mit ihrem feinen Sinn für Magnetismus.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.