Teilchenphysik: Tiefer Blick ins Proton

Als am Deutschen Elektronen-Synchroton (DESY) in Hamburg 2011 eine ungewöhnliche Sommerpause begann, war dies alles andere als der Start in eine ruhige Ferienzeit. Ganz im Gegenteil begann für einen Teil der Wissenschaftler und Techniker eine aufregende und arbeitsintensive Hochphase: An dem Teilchenbeschleuniger begannen die Vorbereitungen für ein neues Experiment, das nun, ein paar Monate später, angelaufen ist – die Installation des neuen Detektors OLYMPUS, der im Juli 2011 an seine Endposition am DESY geschoben wurde. "Wir hatten einen sehr engen Zeitplan", erinnert sich DESY-Forscher Uwe Schneekloth. Bereits einen Monat später musste der Detektor im Strahlengang installiert und die Target- und Vakuumsysteme eingerichtet sein.

Das Ziel des OLYMPUS-Experiments ist ein besseres Verständnis des inneren Aufbaus der Protonen. Dabei sind die Formfaktoren wichtig, die die Verteilung von elektrischer Ladung und Magnetismus in Proton beschreiben. Lange Zeit ist die Forschung davon ausgegangen, dass diese Formfaktoren durch die seit den 1950er Jahren bekannte Rosenbluth-Beziehung sehr genau beschrieben werden, bei neueren Messungen mit einem anderen Messverfahren zeigten sich jedoch mehr und mehr signifikante Abweichungen bei den erwarteten Ergebnissen. Forscher vermuten nun, dass es sich bei diesem Effekt um einen Beitrag höherer Ordnung, also den Austausch mehrerer Photonen während der Streuung handelt.

Jäger der ungewöhnlichen Streuungen

Der Formfaktor beeinflusst den Wirkungsquerschnitt bei elastischen Stößen zwischen Elementarteilchen, der die Wahrscheinlichkeit einer Streuung an den Protonen im Target wiedergibt. Der Beschleunigerring DORIS schießt dazu abwechselnd Elektronen und Positronen auf das Wasserstofftarget. Aus den Unterschieden in den Streuraten erschließt OLYMPUS die Wahrscheinlichkeit für einen Zwei-Photonen-Austausch und die dadurch entstehende Abweichung von der Rosenbluth-Formel. Die Forscher am DESY wollen in zwei Messreihen bis Ende dieses Jahres die dazu nötigen statistischen Daten ermitteln und damit der Sache experimentell auf den Grund gehen.

Teilchenbeschleuniger gehören zu den umfangreichsten Versuchsaufbauten in der experimentellen Physik. Ein teilweise kilometerlanger Ring beschleunigt in einer Vakuumröhre Teilchen bis fast auf Lichtgeschwindigkeit, um sie schließlich in einem Detektor auf ein Ziel (Target) treffen zu lassen. Für die Beschleunigung der Teilchen sorgen speziell geformte Bauteile, die Resonatoren. Ein starker Sender erzeugt elektromagnetische Wellen einer bestimmten Frequenz, die in diese Resonatoren geleitet werden. Sie sind mehrere Meter lange Röhren, die so geformt sind, dass diese Wellen exakt hineinpassen. Die Teilchen im Beschleunigerring werden von den Wellenkämmen erfasst und quasi nach vorne geschoben. Jeder Wellenkamm, der auf diese Weise dem Teilchen einen "Schubs" gibt, beschleunigt es etwas mehr. Magnetfelder im Ring halten den Strahl auf Kurs und fokussieren ihn auf das Target.

Am Ende des Beschleunigerrings steht der Detektor mit einer Vakuumkammer in seinem Inneren, in der das Target installiert wird – etwa In diesem Fall Wasserstoffgas. Trifft ein Teilchen auf ein solches Target, können die beteiligten Teilchen zerstört werden. Dabei entsteht zum einen Energie, zum anderen jedoch gelegentlich auch neue und unbekannte Teilchen.

Streuung statt Zerstörung

Bei OLYMPUS geht es jedoch um etwas anderes. Nicht die Zerstörung der Teilchen ist das Ziel, sondern vielmehr ihre Streuung. Wie bei einem Billardspiel werden die Teilchen in ihrer Richtung abgelenkt, wenn sie auf ein anderes treffen. Aus dieser Ablenkung ziehen die Forscher dann Rückschlüsse über ihren Aufbau. Der Detektor OLYMPUS bietet zusammen mit dem Beschleunigerring DORIS dazu einzigartige Möglichkeiten, denn er ist der einzige Beschleuniger, der innerhalb von zehn Minuten zwischen Positronen und Elektronen umschalten kann.

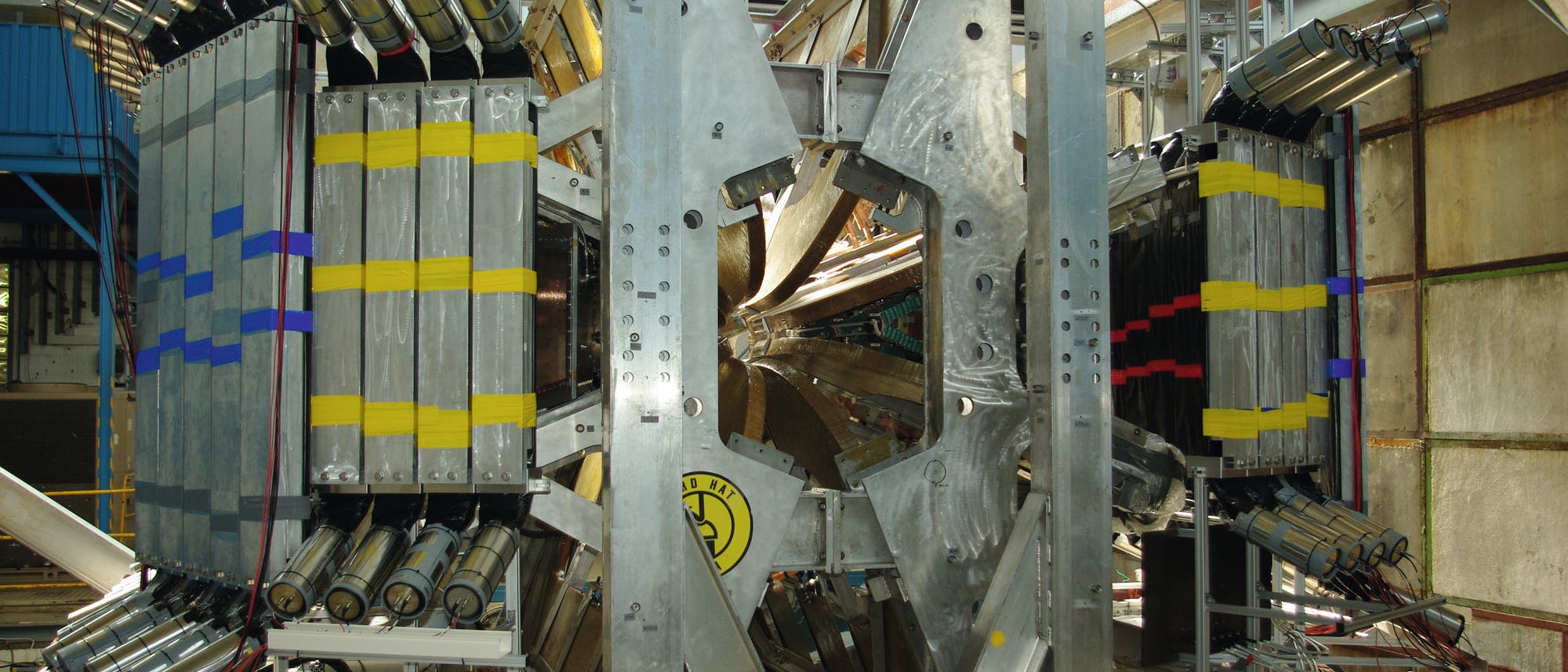

Der Detektor selbst ist kein kompletter Neubau. "Er wurde zum größten Teil aus dem BLAST-Detektor des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA hergestellt", sagt Michael Kohl, Wissenschaftler an der Hampton University im US-Bundesstaat Virginia und Sprecher der OLYMPUS-Kollaboration. Ein großer Teil des Detektors wurde in seine Bestandteile zerlegt und nach Deutschland verschifft. Mit etwa 50 Tonnen Eigengewicht ist OLYMPUS eher ein Leichtgewicht im Gegensatz zu anderen Detektoren, und auch die Kosten des Experiments seien eher niedrig, erklärt Kohl – durch die Wiederverwertung vieler Teile von BLAST lägen sie nur bei etwa 1,5 Millionen Euro: im Vergleich zu anderen Experimenten in der Teilchenphysik ein regelrechtes Schnäppchen.

Ein großes Problem bei den Experimenten sei allerdings, dass OLYMPUS nicht mit dem benachbarten Photon-Science-Programm am DESY kompatibel ist: Die Strahlenergie und -lebensdauer sind geringer, hinzu kommt auch der regelmäßige Wechsel zwischen Elektronen und Positronen. Die Physiker müssen daher einen genauen Zeitplan für die Arbeit einhalten, denn nur in Absprache mit den betreffenden Kollegen lassen sich die Experimente störungsfrei durchführen. Dieser Umstand sei sicherlich etwas ungewöhnlich, gibt Kohl zu – zumal die Laufzeit des Experiments für ein solches Projekt eher kurz ausfällt: Insgesamt verfügen die Physiker nur über drei Monate Messzeit, danach müssen ihre Experimente abgeschlossen sein.

Sicherheit geht vor

Der Detektor selbst steht gesichert zwischen meterdicken Betonklötzen und kann nur durch eine Sicherheitsschleuse betreten werden. Für OLYMPUS musste die Abschirmung um den Detektor extra umgebaut werden, damit die Sensortechnik rund um den Strahlengang Platz findet. Die eigentliche Überwachung des Experiments findet ohnehin im Kontrollraum statt. Dort können die Wissenschaftler auf ihren Monitoren alle Abläufe präzise steuern. Etwa einmal pro Stunde sollen zehn neue Teilchenpakete in den Beschleunigerring gefüllt werden, da die Kollisionen mit dem Gastarget den Teilchenstrahl schnell ausdünnen. Diese so genannte Füllfrequenz sei deutlich höher als bei den konventionellen DORIS-Synchrotronläufen, erklärt Kohl. Es müsse bei diesem Experiment sehr darauf geachtet werden, dass alles möglichst schnell über die Bühne gehe.

Bis auf den Umstand, dass eine Vakuumpumpe bei der Umstellung von 110 Volt auf 220 Volt versagt habe, liefen die Vorbereitungen perfekt, so die beiden Wissenschaftler. "Wir können jetzt die DORIS-Positronen und Elektronen mit unserem Wasserstoffziel kollidieren lassen und erste Streuungen an Protonen messen", sagt Schneekloth. Dann erfahren die Forscher endlich mehr über die genaue Bedeutung der Mehrphotonenprozesse bei der Streuung am Proton, und die realen Abweichungen von der lange bewährten Rosenbluth-Formel. Damit käme die Aufklärung des Protonaufbaus einen deutlichen Schritt voran.

Der Artikel wurde von der Redaktion aktualisiert

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.