Atlantische Umwälzzirkulation: Wind verhindert wohl vollständigen Kollaps der AMOC

Starke Winde in der Antarktis könnten einen Zusammenbruch der Atlantischen Umwälzzirkulation, kurz AMOC, selbst in extremen Klimaszenarien verhindern. Das legt eine Analyse nahe, die eine Arbeitsgruppe um Jonathan Baker vom britischen Met Office in der Fachzeitschrift »Nature« vorgestellt hat. Dem Forschungsteam zufolge ist es eher unwahrscheinlich, dass die AMOC vollständig zum Erliegen kommt. Allerdings wäre eine windgetriebene Nordatlantikströmung deutlich schwächer als die heutige, von Temperatur und Salzgehalt angetriebene AMOC. Entsprechend treten wohl auch in einem solchen Szenario weitgehend die Folgen ein, die für den vollständigen Kollaps des Strömungssystems erwartet werden.

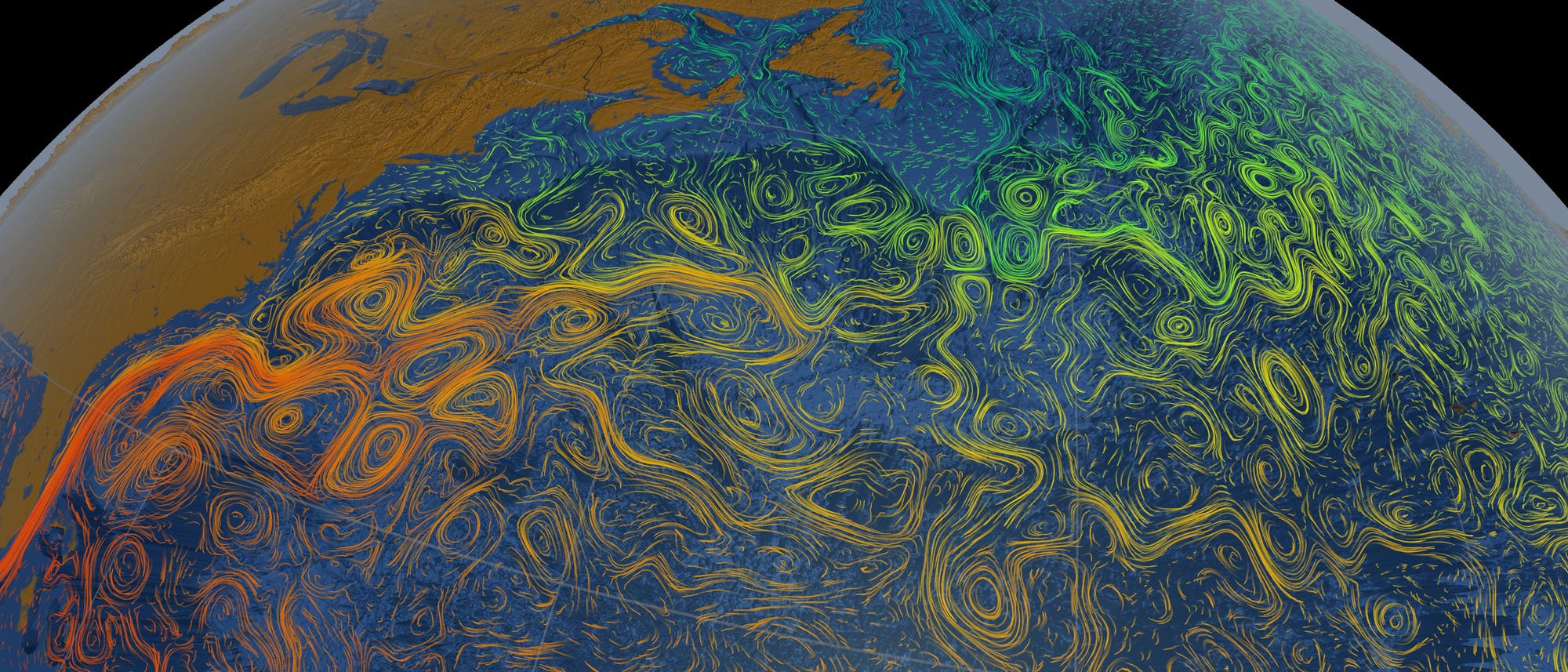

Die Frage, ob und wann die Atlantische Umwälzzirkulation durch den Klimawandel zum Erliegen kommt, ist umstritten – und wäre folgenschwer. Das Strömungssystem transportiert enorme Mengen Wärme aus den Tropen in Richtung Norden und ist somit zuständig für den Energieaustausch zwischen den Weltmeeren. Dadurch ist es nicht nur entscheidend für Europas mildes Klima, sondern beeinflusst zum Beispiel auch den Monsunregen Asiens. Die Stärke dieser Strömung hängt direkt davon ab, wie viel salzreiches Wasser im Nordatlantik in die Tiefe absinkt, ein Vorgang, den man als Konvektion bezeichnet. Indizien deuten darauf hin, dass sich dieser Prozess bereits abschwächt. Die Arbeitsgruppe um Baker untersuchte in insgesamt 34 globalen Klimasimulationen, wie sich das weltweite Strömungssystem unter sehr extremen Klimawandelszenarien verhält: einerseits, wenn sich der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre vervierfacht, andererseits, wenn große Mengen Süßwasser in den Nordatlantik strömen.

Insbesondere für den zweiten Fall stellte die Arbeitsgruppe wie erwartet fest, dass das weniger salzige und damit leichtere Wasser nicht absinkt und somit die tiefe Konvektion auf Dauer zum Erliegen kommt. Allerdings kollabiert die AMOC selbst in dem Extremszenario nicht vollständig - und zwar dank eines Effekts auf der gegenüberliegenden Seite der Erde. Die starken Winde rund um das Südpolarmeer lassen Wasser aus großen Tiefen aufsteigen. Eine gleiche Wassermenge muss irgendwo absinken, entweder im Nordatlantik - als Rest der AMOC - oder im Nordpazifik. Erstaunlicherweise bildete sich tatsächlich in vielen Simulationen ein pazifisches Äquivalent der AMOC, auch wenn dieses zu klein wäre, um genug Wasser zu liefern, wie das Team um Baker berichtet. Entsprechend bleibt selbst in diesen dramatischen Klimaszenarien ein Teil der Atlantischen Umwälzzirkulation erhalten.

Der Klimaforscher und AMOC-Experte Stefan Rahmstorf weist in einem Statement für das Science Media Center darauf hin, »dass die neue Studie nicht im Widerspruch zu anderen Modellierungsstudien über künftige AMOC-Veränderungen und ihre klimatischen Auswirkungen steht«. Der Eindruck, dass die Aussagen seinen eigenen und anderen früheren Ergebnissen widersprechen, könne durch die unterschiedliche Verwendung des Begriffs ›AMOC-Kollaps‹ entstehen. »In der neuen Studie bedeutet dieser Begriff, dass es im Nordatlantik nördlich des Äquators unterhalb von 500 Meter Tiefe keine oder negative Umwälzungen gibt, während in früheren Studien dieser Begriff für Zustände mit stark geschwächter AMOC verwendet wurde.« Die Klimaauswirkungen hingen jedoch stark davon ab, wie weit nördlich und wie tief die AMOC reiche. »Seit den 1990er Jahren ist bekannt, dass die AMOC zum Teil windgetrieben ist, so dass ein Teil verbleibt, wenn die dichtegetriebene beziehungsweise thermohaline Umwälzung zum Stillstand gekommen ist.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.