Hirnforschung: Körperlos sind wir nichts

Auch Wissenschaft folgt Moden – und völlig en vogue sind derzeit die Spiegelneuronen. Als Alleskönner sollen die besonderen Nervenzellen nicht nur schlicht Signale leiten, sondern die Grundlage für allerlei Menschliches vom Sprachverständnis bis zum Autismus sein. Zu Recht?

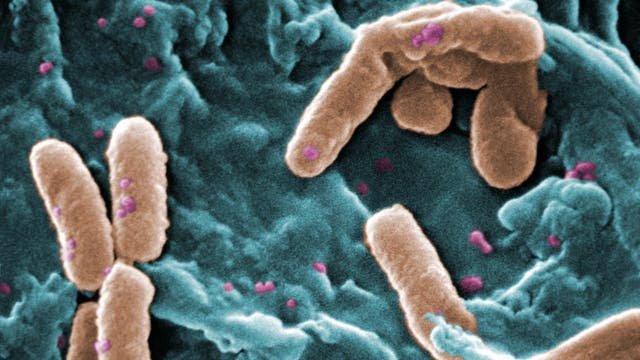

© Simone Schütz-Bosbach (Ausschnitt)

Im 18. Jahrhundert konnte man die Dinge noch ein wenig optimistischer angehen – und zum Beispiel Menschen als prinzipiell nachbaubar betrachten. Die Aufgabe galt als ziemlich kompliziert, immerhin konnten damals aber leicht obskure Denker wie ein gewisser Monsieur Julien Offray de La Mettrie mit irritiert-faszinierter Aufmerksamkeit rechnen. Er hatte, ganz Pausenclown eines radikalen mechanisch-biologischen Materialismus, den Mensch zur Maschine erklärt. Man müsste nur die Einzelnen technischen Kniffe und Tricks rekonstruieren und richtig zusammensetzten. Selbst er sah, zur Abwechslung erfrischend realistisch, das Projekt als zu seinen Lebzeiten wohl nicht mehr praktikabel an. La Mettrie, den ernstzunehmende materialistische Philosophen bald nicht mehr als Vorbild erkennen mochten, starb dann im November 1751 – tendenziell missgünstigen Spätgeborenen zufolge angeblich an einem Selbstversuch, bei dem er übergroße Mengen Pastete zu sich nahm.

Ende des 20. Jahrhunderts waren demütigere Naturwissenschaftler zwar deutlich weiter, aber kaum wirklich weit. Zum Beispiel die Neurobiologen: Längst hatten sie Neuronen detailliert untersucht und als spezialisierte signalübertragende Leitbahnen des Gehirns verstanden; nicht aber, wie ein Zusammenschalten von solchen Signalgebern zu einem komplexen Meta-Netz plötzlich Denken und Emotionen hervorrufen kann. Philosophisch gesehen waren die Forscher also zwar über krude Theorien a là La Mettrie hinweg, konnten ab einem bestimmten Punkt allerdings auch nicht mehr sagen als einst René Descartes. Der Cogito-ergo-sum-Zitatgeber hatte Reizsensoren und Nervenbahnen bis hin zum Gehirn auf der Höhe seiner Zeit en detail erklärt und sie, in seinem kartesischen Dualismus als zur "materiellen Welt" gehörig, den "immateriellen Entitäten" gegenübergestellt – letztere sorgen dafür, aus den herangeleiteten Reizen so etwas wie Schmerz, Liebe, Glaube, Hoffnung oder alle anderen Gefühle zu destillieren.

Immaterielle Entitäten aber sind für handfeste Naturwissenschaftler denkbar unbefriedigend – und so ging die Suche weiter nach einem Modul, das zwischen von außen kommenden Reizen und der Gefühlsinnenwelt des Menschen vermittelt. Heißester Kandidat für einen solchen Mittler sind derzeit die Spiegelneuronen. Drei Arbeitsgruppen legen nun Holz aufs Feuer dieser Vorstellung.

Nervenspiegeleien

Ein Spiegelneuron ist, flüchtig mechanistisch betrachtet, zunächst einmal einfach ein Neuron – eine Nervenzelle, die Informationen am einen Ende aufnimmt und zum anderen Ende weiterleitet und verteilt. Ihre große Besonderheit zeigte sich erstmals vor ein paar Jahren im "F5-Areal" des präfrontalen Kortex von Makakengehirnen: Die unscheinbaren Spezial-Neuronen waren hier nicht nur aktiv, wenn die Affen eine bestimmte Handlung ausführten, sondern feuerten ganz genauso, sobald die Tiere dieselbe Handlung bei einem Artgenossen beobachteten. Oder wenn sie typische Geräusche hörten, die bei dieser Handlung – etwa dem Knacken einer Nuss – auftraten. Spiegelneurone scheinen also Teil eines Resonanzbodens zwischen eigenem Erfahren und der Vorstellung von dem zu sein, was andere gerade erleben.

Die homologe Entsprechung des spiegelneuronhaltigen Makaken-Gehirnflecks "F5" beim Menschen heißt Broca-Areal und ist als sprachverarbeitendes Zentrum berühmt – kein Wunder, dass Forscher auch hier bald interessiert nach Spiegelneuronen suchten und solche fanden. Lisa Aziz-Zadeh von der Universität Parma und ihre Kollegen setzten nun an dieser Stelle an und untersuchten, wie Spiegelneuronen im präfrontalen Kortex Sprachmotorik und Bedeutungsinhalte verknüpfen [1].

Die Forscher scannten zwölf Freiwillige mit einem Magnetresonanztomografen (fMRI), während diese bestimmte Tätigkeiten mit Hand, Fuß und Mund selber ausführten, andere bei den gleichen Aktionen beobachteten, oder nur eine exakte Beschreibung dieser Handlungen lasen. Resultat: Egal ob die Probanden in einen Pfirsich bissen, anderen dabei zusahen oder die Worte "in den Pfirsich beißen" entzifferten – stets regten sich exakt gleiche Spiegelneurone im linken prämotorischen Kortex. Für Hand, Mund und Fußaktionen zeigten sich dabei jeweils spezifische Subareale zuständig.

Eine bemerkenswerte Beobachtung, die einen spannenden Rückschluss zulässt: Wenn Handlung, Beobachtung und bloßer Gedanke an eine Aktion im Gehirn örtlich eins sind, dann mag jedweder Gedanke auch ursächlich nur mit einer im Gehirn abrufbaren körperlichen Umsetzung dieses Gedankens überhaupt "denkbar" sein. Ein Beispiel sehen Aziz-Zadeh und Kollegen in der typisch menschlichen Fähigkeit des Sprechens – sie basiert in ihren grundsätzlichen Anfängen vielleicht auf der körperlichen Umsetzbarkeit von dem, was sprachlich beschrieben wird. Ohne also einen Stein selbst heben und sich – mit dieser Erfahrung – in ein Gegenüber hinversetzen zu können, der gerade einen Stein hochhebt, wäre uns Menschen vielleicht gar nicht möglich gewesen, den Gedanken "Stein heben" zuerst zu denken und ihn dann irgendwann auch zu formulieren. Tat, Beobachtung, Sprache und Idee, alle basierten demnach auf zunächst nur motorischen Nervenzell-Vorläufern, die sich zu Spiegelneuronen entwickelten.

Diese Hypothese lässt sich ausweiten, wozu etwa die Resultate von Forscher um Christian Keysers Anlass geben [2]. Das Team der Universität Groningen durchleuchtete den Kopf von 16 Freiwilligen, die typischen Geräuschen lauschten – etwa einem Kuss oder einem gerade zerreißenden Papier. An einem späteren Versuchstag schritten die Probanden dann zur Tat: Mit geräuschausblendenden Kopfhörern versehen und unter fMRI-Überwachung, manipulierten sie einen Gegenstand mit den Lippen oder griffen beherzt ein Papier und zerrissen es mit den Händen.

Ein Vergleich der Hirnaktivitäten beim Tun und Geräuschhören belegte dann, was schon vermutete worden war: Offensichtlich existieren nicht nur bei Makaken, sondern ebenso bei Menschen Spiegelneuronen, die auch für auditorische statt nur für visuelle Reize zuständig sind. Denn egal ob gehört oder getan, stets sprangen im Versuch bei gleichen Handlungen, die mit gleichen Körperteilen durchgeführt werden, auch die gleichen Subareale im linken prämotorischen Kortex an. Die Subareale für Tätigkeiten mit der Hand und dem Mund erwiesen sich dagegen als voneinander räumlich getrennt.

Die Basis unserer Gefühle?

Einen Schritt weiter gingen die Forscher um Keysers nun, indem sie die individuelle Leistungsfähigkeit der Spiegelneuronen einzelner Kandidaten mit ihrem Sozialverhalten korrelierten. Obwohl sie selbst von noch zu überprüfenden Beobachtungen sprechen: Offenbar hatten in klassischen psychologischen Empathie-Tests solche Probanden kompetenter abgeschnitten, deren auditorischen Spiegelneurone auch bei den fMRI-Experimenten feinere Erregbarkeit bewiesen. Spiegelneurone als Gradmesser, vielleicht gar als Basis des Sozialverhaltens des Menschen?

Auch diese Idee ist nicht neu – schon länger wird etwa diskutiert, ob defekte Spiegelneuronenausstattung eine der Ursachen dafür sein könnte, dass etwa Autisten keinen Zugang zur Gefühlswelt ihrer Mitmenschen bekommen. Keysers und seine Kollegen sind gerade daran gegangen, dies experimentell zu untersuchen. Bis auf weiteres warnt der Neurowissenschaftler im Gespräch mit Gehirn&Geist derweil vor Vereinfachungen: Bewusstsein entstehe wohl kaum allein durch Spiegelneuronen, und intuitives Nachfühlen sei zwar wichtig, aber eben nicht alles.

Nun testeten die Wissenschaftler die Nachäff-Kompetenz von Probanden, die Fingerbewegungen einer eindeutig fremden Hand sowie einer ihnen untergeschmuggelten, vermeintlich zum eigenen Körper gehörigen beobachteten. In beiden Fällen sollten sich Spiegelneurone rühren und ein Nachahmen der Bewegung vorbereiten, dachten die Forscher. Tatsächlich aber zeigten sich die Motoneurone der Kandidaten kompromisslos – sie sprangen nur dann an, wenn das bewegte Handvorbild als fremd erkannt wurde.

Klar eigentlich, meinen Schütz-Bosbach und Co: Neue Bewegungen schauen wir lieber von Fremden ab, weil wir selbst uns neue Bewegungen ja nicht kennen – dem eigenen bewegten Körper zuzusehen, um daraus eine Bewegung erst zu lernen, ist da eine weniger sinnreich scheinende Strategie. Offenbar, so spekulieren die Forscher, existiert also ein Hemmmechanismus, der beim Beobachten der Eigenbewegung unseren sonst hellwachen Nachäffmechanismus ausbremst.

Zumindest dieser zum Bremsen notwendige, körpereigene Fremd-Selbst-Unterscheider muss dann wohl ein eigenständiges System sein, dass den gespiegelten Motorneuronen der Großhirnrinde von außen eindeutig sagen kann, wer zu wem gehört. Und erst wenn damit dann klar ist, wer "ich" überhaupt ist, kann Rene Descartes ("Ich denke, also bin ich") wieder Recht behalten. Wobei Spiegelneuronen den Satz gerade umzudrehen beginnen: Nur weil sie sind, kann unser ich vielleicht denken.

Ende des 20. Jahrhunderts waren demütigere Naturwissenschaftler zwar deutlich weiter, aber kaum wirklich weit. Zum Beispiel die Neurobiologen: Längst hatten sie Neuronen detailliert untersucht und als spezialisierte signalübertragende Leitbahnen des Gehirns verstanden; nicht aber, wie ein Zusammenschalten von solchen Signalgebern zu einem komplexen Meta-Netz plötzlich Denken und Emotionen hervorrufen kann. Philosophisch gesehen waren die Forscher also zwar über krude Theorien a là La Mettrie hinweg, konnten ab einem bestimmten Punkt allerdings auch nicht mehr sagen als einst René Descartes. Der Cogito-ergo-sum-Zitatgeber hatte Reizsensoren und Nervenbahnen bis hin zum Gehirn auf der Höhe seiner Zeit en detail erklärt und sie, in seinem kartesischen Dualismus als zur "materiellen Welt" gehörig, den "immateriellen Entitäten" gegenübergestellt – letztere sorgen dafür, aus den herangeleiteten Reizen so etwas wie Schmerz, Liebe, Glaube, Hoffnung oder alle anderen Gefühle zu destillieren.

Immaterielle Entitäten aber sind für handfeste Naturwissenschaftler denkbar unbefriedigend – und so ging die Suche weiter nach einem Modul, das zwischen von außen kommenden Reizen und der Gefühlsinnenwelt des Menschen vermittelt. Heißester Kandidat für einen solchen Mittler sind derzeit die Spiegelneuronen. Drei Arbeitsgruppen legen nun Holz aufs Feuer dieser Vorstellung.

Nervenspiegeleien

Ein Spiegelneuron ist, flüchtig mechanistisch betrachtet, zunächst einmal einfach ein Neuron – eine Nervenzelle, die Informationen am einen Ende aufnimmt und zum anderen Ende weiterleitet und verteilt. Ihre große Besonderheit zeigte sich erstmals vor ein paar Jahren im "F5-Areal" des präfrontalen Kortex von Makakengehirnen: Die unscheinbaren Spezial-Neuronen waren hier nicht nur aktiv, wenn die Affen eine bestimmte Handlung ausführten, sondern feuerten ganz genauso, sobald die Tiere dieselbe Handlung bei einem Artgenossen beobachteten. Oder wenn sie typische Geräusche hörten, die bei dieser Handlung – etwa dem Knacken einer Nuss – auftraten. Spiegelneurone scheinen also Teil eines Resonanzbodens zwischen eigenem Erfahren und der Vorstellung von dem zu sein, was andere gerade erleben.

Die homologe Entsprechung des spiegelneuronhaltigen Makaken-Gehirnflecks "F5" beim Menschen heißt Broca-Areal und ist als sprachverarbeitendes Zentrum berühmt – kein Wunder, dass Forscher auch hier bald interessiert nach Spiegelneuronen suchten und solche fanden. Lisa Aziz-Zadeh von der Universität Parma und ihre Kollegen setzten nun an dieser Stelle an und untersuchten, wie Spiegelneuronen im präfrontalen Kortex Sprachmotorik und Bedeutungsinhalte verknüpfen [1].

Die Forscher scannten zwölf Freiwillige mit einem Magnetresonanztomografen (fMRI), während diese bestimmte Tätigkeiten mit Hand, Fuß und Mund selber ausführten, andere bei den gleichen Aktionen beobachteten, oder nur eine exakte Beschreibung dieser Handlungen lasen. Resultat: Egal ob die Probanden in einen Pfirsich bissen, anderen dabei zusahen oder die Worte "in den Pfirsich beißen" entzifferten – stets regten sich exakt gleiche Spiegelneurone im linken prämotorischen Kortex. Für Hand, Mund und Fußaktionen zeigten sich dabei jeweils spezifische Subareale zuständig.

Eine bemerkenswerte Beobachtung, die einen spannenden Rückschluss zulässt: Wenn Handlung, Beobachtung und bloßer Gedanke an eine Aktion im Gehirn örtlich eins sind, dann mag jedweder Gedanke auch ursächlich nur mit einer im Gehirn abrufbaren körperlichen Umsetzung dieses Gedankens überhaupt "denkbar" sein. Ein Beispiel sehen Aziz-Zadeh und Kollegen in der typisch menschlichen Fähigkeit des Sprechens – sie basiert in ihren grundsätzlichen Anfängen vielleicht auf der körperlichen Umsetzbarkeit von dem, was sprachlich beschrieben wird. Ohne also einen Stein selbst heben und sich – mit dieser Erfahrung – in ein Gegenüber hinversetzen zu können, der gerade einen Stein hochhebt, wäre uns Menschen vielleicht gar nicht möglich gewesen, den Gedanken "Stein heben" zuerst zu denken und ihn dann irgendwann auch zu formulieren. Tat, Beobachtung, Sprache und Idee, alle basierten demnach auf zunächst nur motorischen Nervenzell-Vorläufern, die sich zu Spiegelneuronen entwickelten.

Diese Hypothese lässt sich ausweiten, wozu etwa die Resultate von Forscher um Christian Keysers Anlass geben [2]. Das Team der Universität Groningen durchleuchtete den Kopf von 16 Freiwilligen, die typischen Geräuschen lauschten – etwa einem Kuss oder einem gerade zerreißenden Papier. An einem späteren Versuchstag schritten die Probanden dann zur Tat: Mit geräuschausblendenden Kopfhörern versehen und unter fMRI-Überwachung, manipulierten sie einen Gegenstand mit den Lippen oder griffen beherzt ein Papier und zerrissen es mit den Händen.

Ein Vergleich der Hirnaktivitäten beim Tun und Geräuschhören belegte dann, was schon vermutete worden war: Offensichtlich existieren nicht nur bei Makaken, sondern ebenso bei Menschen Spiegelneuronen, die auch für auditorische statt nur für visuelle Reize zuständig sind. Denn egal ob gehört oder getan, stets sprangen im Versuch bei gleichen Handlungen, die mit gleichen Körperteilen durchgeführt werden, auch die gleichen Subareale im linken prämotorischen Kortex an. Die Subareale für Tätigkeiten mit der Hand und dem Mund erwiesen sich dagegen als voneinander räumlich getrennt.

Die Basis unserer Gefühle?

Einen Schritt weiter gingen die Forscher um Keysers nun, indem sie die individuelle Leistungsfähigkeit der Spiegelneuronen einzelner Kandidaten mit ihrem Sozialverhalten korrelierten. Obwohl sie selbst von noch zu überprüfenden Beobachtungen sprechen: Offenbar hatten in klassischen psychologischen Empathie-Tests solche Probanden kompetenter abgeschnitten, deren auditorischen Spiegelneurone auch bei den fMRI-Experimenten feinere Erregbarkeit bewiesen. Spiegelneurone als Gradmesser, vielleicht gar als Basis des Sozialverhaltens des Menschen?

Auch diese Idee ist nicht neu – schon länger wird etwa diskutiert, ob defekte Spiegelneuronenausstattung eine der Ursachen dafür sein könnte, dass etwa Autisten keinen Zugang zur Gefühlswelt ihrer Mitmenschen bekommen. Keysers und seine Kollegen sind gerade daran gegangen, dies experimentell zu untersuchen. Bis auf weiteres warnt der Neurowissenschaftler im Gespräch mit Gehirn&Geist derweil vor Vereinfachungen: Bewusstsein entstehe wohl kaum allein durch Spiegelneuronen, und intuitives Nachfühlen sei zwar wichtig, aber eben nicht alles.

"Intuitives Nachfühlen ist nicht alles"

(Christian Keysers)

Simone Schütz-Bosbach und ihre Kollegen vom University College London trieb eine Frage um, die sich aus der neuronalen Gleichbedeutung von "selbst tun" und "anderen beim Tun zuschauen" ergibt: Wie kann das Gehirn eigentlich zwischen Eigen- und Fremdaktion unterscheiden, wenn beide von der exakt selben neuronalen Aktivität orchestriert werden? Die Forscher suchten Antworten mit Hilfe des so genannten Gummihand-Test [3]. Hier wird Kandidaten eine künstliche Hand sichtbar präsentiert, während die eigene Hand verborgen bleibt. Berührt man diese verborgene Hand und gleichzeitig sichtbar die Gummiextremität, so wird diese unweigerlich als zum eigenen Körper gehörig betrachtet. (Christian Keysers)

Nun testeten die Wissenschaftler die Nachäff-Kompetenz von Probanden, die Fingerbewegungen einer eindeutig fremden Hand sowie einer ihnen untergeschmuggelten, vermeintlich zum eigenen Körper gehörigen beobachteten. In beiden Fällen sollten sich Spiegelneurone rühren und ein Nachahmen der Bewegung vorbereiten, dachten die Forscher. Tatsächlich aber zeigten sich die Motoneurone der Kandidaten kompromisslos – sie sprangen nur dann an, wenn das bewegte Handvorbild als fremd erkannt wurde.

Klar eigentlich, meinen Schütz-Bosbach und Co: Neue Bewegungen schauen wir lieber von Fremden ab, weil wir selbst uns neue Bewegungen ja nicht kennen – dem eigenen bewegten Körper zuzusehen, um daraus eine Bewegung erst zu lernen, ist da eine weniger sinnreich scheinende Strategie. Offenbar, so spekulieren die Forscher, existiert also ein Hemmmechanismus, der beim Beobachten der Eigenbewegung unseren sonst hellwachen Nachäffmechanismus ausbremst.

Zumindest dieser zum Bremsen notwendige, körpereigene Fremd-Selbst-Unterscheider muss dann wohl ein eigenständiges System sein, dass den gespiegelten Motorneuronen der Großhirnrinde von außen eindeutig sagen kann, wer zu wem gehört. Und erst wenn damit dann klar ist, wer "ich" überhaupt ist, kann Rene Descartes ("Ich denke, also bin ich") wieder Recht behalten. Wobei Spiegelneuronen den Satz gerade umzudrehen beginnen: Nur weil sie sind, kann unser ich vielleicht denken.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.