News: Soziales Gennetz

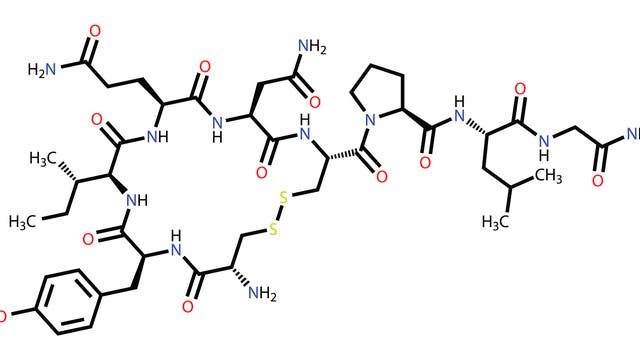

Die Hormone Östradiol und Oxytocin stellen wichtige Weichen bei der Entwicklung der weiblichen Geschlechtsorgane. Doch sie können noch mehr – zumindest bei Mäusen.

© Spektrum Akademischer Verlag (Ausschnitt)

Ein fein ausgeklügeltes System von Hormonen (hormon griech.: antreibend) sorgt dafür, dass unser Körper nicht aus dem Gleichgewicht gerät. Hunger, Durst, Körpertemperatur, aber auch komplexe Verhaltensweisen hängen direkt oder indirekt von hormonell gesteuerten Regelkreisen ab.

Eine Zentralstelle der hormonellen Regulation befindet sich im Zwischenhirn: Hier produziert der Hypothalamus zahlreiche Botenstoffe und gibt sie über die Hirnnanhangdrüse, die Hypophyse, an das Blut ab. Dazu zählt beispielsweise Oxytocin, das die Wehen bei der Geburt auslöst und für den Milchfluss beim Stillen sorgt.

Die vom Hypothalamus abgegebenen Hormone steuern wiederum andere Hormon produzierende Organe, wie beispielsweise Hoden oder Ovarien, welche männliche Androgene beziehungsweise weibliche Östrogene als Geschlechtshormone ausschütten. Diese Hormone regulieren Wachstum und Entwicklung der Geschlechtsorgane und bestimmen ebenfalls das Sexualverhalten.

Dass Östrogene und Oxytocin auch das Sozialverhalten beeinflussen, war bereits seit längerem bekannt, die genaueren Regulationsmechanismen haben jetzt Elena Choleris von der Rockefeller University in New York und ihre Kollegen untersucht. Hierzu leisteten ihnen so genannte knock-out-Mäuse wertvolle Dienste, also Tiere, bei denen bestimmte Gene nicht mehr funktionsfähig sind.

Den Forschern standen Weibchen dreier verschiedener Mäusestämme zur Verfügung: Während der erste Stamm kein Oxytocin produzieren konnte, fehlten den anderen Tieren zwei Östrogenrezeptoren namens Alpha und Beta – die Andockstellen für das Geschlechtshormon Östradiol.

Die Wissenschaftler wollten nun herausfinden, inwieweit sich dieser Mangel auf das Sozialverhalten der Tiere auswirkt. Dazu bekamen die Nager Gesellschaft in Form einer Art- und Geschlechtsgenossin: Die Forscher setzten in den Käfig eines Tieres ein fremdes Weibchen, abgetrennt durch eine gelochte Plastikwand. Dadurch konnte die Maus den Eindringling sehen und riechen, aber nicht berühren.

Normale Tiere beschnupperten daraufhin neugierig und intensiv den unerwarteten Besuch. Wiederholten die Forscher das Spiel mehrfach, dann verloren die Mäuse zunehmend das Interesse an das fremde Weibchen. Offensichtlich erkannten sie seinen Geruch, es war ihnen nicht mehr fremd.

Ganz anders die knock-out-Mäusedamen: Die Wissenschaftler konnten ihren Test immer wieder durchführen, jedesmal wurde das fremde Weibchen ausführlich begutachtet; eine Gewöhnung trat nicht ein.

Choleris und ihre Kollegen schlagen als Erklärung einen Regulationsmechanismus vor, bei denen vier Gene das Erkennen von Artgenossen bestimmen: Die Gene für die Östrogenrezeptoren Alpha und Beta, das Gen für das Hormon Oxytocin sowie als Nummer Vier das Gen für den Oxytocinrezeptor.

Der Prozess beginnt in der Nase, wo das Tier Geruchsstoffe und Pheromone des Artgenossen wahrnimmt. Über das Nervensystem wird die Botschaft in das Inneren der Großhirnrinde weitergeleitet. Hier liegt eine Zentralstelle für die Verarbeitung von Emotionen: der Mandelkern, auch Amygdala genannt. Die Amygdala wird wiederum durch Oxytocin sowie durch Östrogene beeinflusst. Fehlt Oxcytocin oder fehlen die entsprechenden Rezeptoren, dann kann das Tier den Geruch eines bereits bekannten Artgenossen nicht wiedererkennen. Damit ist das Sozialverhalten empfindlich gestört.

Ob ein derartiges Regulationsnetz nicht nur bei Mäusen, sondern auch bei Menschen vorliegt, wissen die Forscher noch nicht. Es gibt jedoch Hinweise, dass eine Störung des Oxytocin-Haushalt zu sozialen Phobien führen kann – das innere Gleichgewicht scheint dann verloren.

Eine Zentralstelle der hormonellen Regulation befindet sich im Zwischenhirn: Hier produziert der Hypothalamus zahlreiche Botenstoffe und gibt sie über die Hirnnanhangdrüse, die Hypophyse, an das Blut ab. Dazu zählt beispielsweise Oxytocin, das die Wehen bei der Geburt auslöst und für den Milchfluss beim Stillen sorgt.

Die vom Hypothalamus abgegebenen Hormone steuern wiederum andere Hormon produzierende Organe, wie beispielsweise Hoden oder Ovarien, welche männliche Androgene beziehungsweise weibliche Östrogene als Geschlechtshormone ausschütten. Diese Hormone regulieren Wachstum und Entwicklung der Geschlechtsorgane und bestimmen ebenfalls das Sexualverhalten.

Dass Östrogene und Oxytocin auch das Sozialverhalten beeinflussen, war bereits seit längerem bekannt, die genaueren Regulationsmechanismen haben jetzt Elena Choleris von der Rockefeller University in New York und ihre Kollegen untersucht. Hierzu leisteten ihnen so genannte knock-out-Mäuse wertvolle Dienste, also Tiere, bei denen bestimmte Gene nicht mehr funktionsfähig sind.

Den Forschern standen Weibchen dreier verschiedener Mäusestämme zur Verfügung: Während der erste Stamm kein Oxytocin produzieren konnte, fehlten den anderen Tieren zwei Östrogenrezeptoren namens Alpha und Beta – die Andockstellen für das Geschlechtshormon Östradiol.

Die Wissenschaftler wollten nun herausfinden, inwieweit sich dieser Mangel auf das Sozialverhalten der Tiere auswirkt. Dazu bekamen die Nager Gesellschaft in Form einer Art- und Geschlechtsgenossin: Die Forscher setzten in den Käfig eines Tieres ein fremdes Weibchen, abgetrennt durch eine gelochte Plastikwand. Dadurch konnte die Maus den Eindringling sehen und riechen, aber nicht berühren.

Normale Tiere beschnupperten daraufhin neugierig und intensiv den unerwarteten Besuch. Wiederholten die Forscher das Spiel mehrfach, dann verloren die Mäuse zunehmend das Interesse an das fremde Weibchen. Offensichtlich erkannten sie seinen Geruch, es war ihnen nicht mehr fremd.

Ganz anders die knock-out-Mäusedamen: Die Wissenschaftler konnten ihren Test immer wieder durchführen, jedesmal wurde das fremde Weibchen ausführlich begutachtet; eine Gewöhnung trat nicht ein.

Choleris und ihre Kollegen schlagen als Erklärung einen Regulationsmechanismus vor, bei denen vier Gene das Erkennen von Artgenossen bestimmen: Die Gene für die Östrogenrezeptoren Alpha und Beta, das Gen für das Hormon Oxytocin sowie als Nummer Vier das Gen für den Oxytocinrezeptor.

Der Prozess beginnt in der Nase, wo das Tier Geruchsstoffe und Pheromone des Artgenossen wahrnimmt. Über das Nervensystem wird die Botschaft in das Inneren der Großhirnrinde weitergeleitet. Hier liegt eine Zentralstelle für die Verarbeitung von Emotionen: der Mandelkern, auch Amygdala genannt. Die Amygdala wird wiederum durch Oxytocin sowie durch Östrogene beeinflusst. Fehlt Oxcytocin oder fehlen die entsprechenden Rezeptoren, dann kann das Tier den Geruch eines bereits bekannten Artgenossen nicht wiedererkennen. Damit ist das Sozialverhalten empfindlich gestört.

Ob ein derartiges Regulationsnetz nicht nur bei Mäusen, sondern auch bei Menschen vorliegt, wissen die Forscher noch nicht. Es gibt jedoch Hinweise, dass eine Störung des Oxytocin-Haushalt zu sozialen Phobien führen kann – das innere Gleichgewicht scheint dann verloren.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.