Forschen über die Endlichkeit: Fünf Fragen zum Tod

Wodurch? Die Mechanik des Todes

Unser biologischer Tod ist unausweichlich. Denn wir bestehen aus Billionen von Zellen, die altern – bis unser gesamter Körper daran stirbt. Was "altern" dabei genau bedeutet, versuchten schon vor 30 Jahren rund 300 verschiedene Theorien zu erklären, während ein allgemein akzeptiertes, schlüssiges Gesamtbild noch fehlt. Zumindest zwei biologische Prozesse spielen sicher eine Rolle: das Ticken der "inneren Uhr" und versagende Reparatursysteme.

Ersteres ist Folge der alltäglichen Zellteilung: Sie ist für das Wachstum wichtig, aber auch für den Austausch von alten Zellen, die sich teilen und durch identische, runderneuerte Tochterzellen ersetzt werden. Dieser Prozess stoppt irgendwann – als wäre eine innere Uhr abgelaufen. Verantwortlich dafür wird das allmähliche Verschwinden der Telomere gemacht, die als eine Art biochemische Schutzkappe an den Enden der Chromosomen liegen. Christoph Englert, Genetiker vom Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena, erklärt, was passiert: "Durch die Zellteilung verkürzen sich die Telomere, denn unser Enzym- und Proteinsystem ist nicht darauf ausgelegt, diese vollständig zu replizieren. Wenn die Telomere zu kurz werden, findet keine Zellteilung mehr statt." Ohne Schutzkappen gibt es dann nicht nur keine neuen Zellen mehr, sondern die alten Zellen sterben ab oder leben nur noch im "seneszenten" Stand-by-Modus. Der inneren Zelluhr entgegen kann das Enzym Telomerase wirken, welches die Telomere immer wieder verlängert – es ist aus gutem Grund aber nur in wenigen Zellen aktiv. Denn Telomerase kann Krebs fördern: "Man betrachtet die Verkürzung der Telomere auch als so genannten Tumor-Suppressor-Mechanismus: Er verhindert die Entartung von Zellen, weil er die Lebensspanne von Krebszellen begrenzt." Altern wir, weil wir sonst häufiger an Krebs sterben würden?

"Wenn die Telomere zu kurz werden, findet keine Zellteilung mehr statt"Christoph Englert

Für jede Zelle kommt das Alter mit dem Verschleiß, zum Beispiel durch "oxidativen Stress", der auf jeden Atemzug folgen kann: In den Zellkraftwerken – den Mitochondrien – wandern Elektronen zum eingeatmeten Sauerstoff, wodurch am Ende Energie und Wasser entstehen. Selten, aber unausweichlich fallen dabei äußerst reaktionsfreudige Sauerstoffradikale an. Sie schaden ihrer Umgebung, wenn die zelleigenen Reparatursysteme nicht rechtzeitig aufräumen – die Zelle altert. Verteufeln sollten wir die Radikale jedoch nicht, mahnt Englert: "In Versuchen hat sich gezeigt, dass eine leichte Aktivierung der Sauerstoffradikale sogar lebensverlängernd wirkt. Denn dadurch werden die zelleigenen Abwehrsysteme aktiviert, und die schützen dann die Zelle vor anderem Stress." Stress ist demnach ein zweischneidiges Schwert: Er trainiert zuerst unsere Abwehr – aber wenn er überhandnimmt, besiegt er uns schleichend und allmählich. Eine Achillesferse der Zellen könnten dabei insbesondere die Mitochondrien sein, in denen die Sauerstoffradikale ja oft anfallen. Und tatsächlich, erklärt Englert, "zeigen Experimente mit Caenorhabditis elegans – einem Fadenwurm und beliebten Modellsystem in der Alternsforschung –, dass die künstliche Hemmung der mitochondrialen Aktivität lebensverlängernd wirken kann. Wie wir das Ergebnis in der Forschung einordnen sollen, ist im Moment ehrlich gesagt noch unklar."

Unseren Verfall im Alter rufen also letztendlich mehrere, nicht ein einzelner Mechanismus hervor – und oft ist es der Ausfall mehrerer Organe oder biologischer Prozesse, der am Ende das Ende besiegelt. Prädestiniert dafür sind die "Eintrittspforten des Todes": das Herz-Kreislauf-System, die Lunge und das Gehirn. In Summe sorgt ihr Stillstand verlässlich dafür, dass bei uns nach rund 120 Jahren Schluss ist. An dieser maximalen Lebenserwartung, so Experte Englert, hat sich seit Jahrtausenden nichts geändert. Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt dagegen – durch bessere Lebens- und Hygienebedingungen – in Deutschland jedes Jahr um etwa drei Monate. Ein seit 150 Jahren ungebrochener Trend.

Wann ist Schluss? Versuche einer Definition

Von "dem" einen Tod zu sprechen, ist Medizinern zu ungenau, weswegen sie gleich mehrere Definitionen haben. Der "klinische Tod" tritt ein, wenn das Herz-Kreislauf-System stockt und Organe nicht mehr mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Von diesem Tod gibt es unter Umständen durch Reanimation noch eine Rückkehr – dem medizinischen Fortschritt in Form von Beatmungsmaschinen oder gekonnter Herzdruckmassage sei Dank. Anders sieht das beim "irreversiblen Hirnfunktionsausfall" aus, besser bekannt als Hirntod. Er ist in Deutschland als Ausfall des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms definiert und damit als unumkehrbarer Verlust dessen, was wir Bewusstsein nennen. Hirntod bedeutet demnach nicht zwangsläufig, dass im Gehirn keinerlei Zellen mehr leben: Außerhalb der genannten Hirnregionen können durchaus in tieferen Schichten, die kein EEG aufzeichnet, noch Gehirnzellen aktiv sein.

Das Hirntodkonzept ist umstritten, denn wichtige Funktionen des "hirntoten" Körpers können mittels Maschinen aufrechterhalten werden: Er kann weiter Infektionen bekämpfen, seine Körpertemperatur regulieren oder – in einigen Fällen schwangerer, hirntoter Frauen – sogar Babys bis zu ihrer Geburt austragen. Der Körper manches hirntoten Patienten reagiert noch auf Reize von außen, etwa bei einer Operation: Der Blutdruck steigt, Stresshormone werden ausgeschüttet oder, das "Lazarus-Phänomen", Muskelbewegungen werden ausgelöst. Mediziner führen das jedoch lediglich auf Reflexe des Rückenmarks zurück und nicht auf das Empfinden von Schmerzen. Denn der Hirntod unterscheidet sich ganz klar vom Koma oder dem vegetativen Zustand. Im Koma liegen auch Menschen, deren Hirnfunktionen eingeschränkt, aber nicht ausgefallen sind; und komatöse Menschen atmen in der Regel selbstständig. Das trifft ebenso auf Patienten im vegetativen Zustand, dem "Wachkoma", zu. Die Augen solcher Patienten sind offen, ihr Stammhirn funktioniert – ihr Großhirn ist jedoch meist geschädigt.

Um den Hirntod zu diagnostizieren, richten sich die zwei Ärzte, die den Patienten unabhängig voneinander untersuchen, nach klaren Vorschriften der Bundesärztekammer. Doch das beste Regelwerk nützt nichts, wenn man sich nicht daran hält: 2014 wurden Fälle bekannt, bei denen Ärzte einen Hirntod diagnostizierten, ohne die Regeln genau zu beachten. Schon einmal zeigte eine Untersuchung der Deutschen Stiftung Organtransplantation vor gut zehn Jahren, dass etwa 30 Prozent der "Hirntod-Protokolle", die der erste Arzt ausgefüllt hatte, fehlerhaft waren. Dabei handelte es sich in den meisten Fällen nur um formale Fehler wie ein verkehrtes Datum, aber es waren eben auch unbeachtete Ausschläge im EEG und falsch durchgeführte Tests darunter. Möglicherweise als Reaktion darauf muss seit 2015 mindestens einer der zwei Ärzte zwingend ein Facharzt für Neurologie oder Neurochirurgie sein.

Gibt es einen Weg zurück? Nahtoderfahrungen

Besonders der Neurologie ist es zu verdanken, dass es noch eine andere Facette des Todes in die Wissenschaft geschafft hat – die Nahtoderfahrungen. Sie treten nach wissenschaftlicher Definition irgendwann im Zeitfenster zwischen klinischem Tod und Reanimation auf und sind verschieden ausgeprägt: Einige der Betroffenen sehen ein helles Licht, auf andere strömen Erinnerungen ein, oder sie fühlen sich losgelöst von ihrem Körper. Selig machende Gefühle können diese Erfahrungen ebenso begleiten wie Angst- und Panikzustände. Der Kulturkreis scheint ebenfalls prägend für Nahtoderfahrungen zu sein. Während sich bei uns oft ein Licht am Ende des Tunnels findet, sehen Betroffene in Thailand eher Landschaften.

"Längst nicht alle Menschen, die einen klinischen Tod durchlebt haben, berichten auch von einer Nahtoderfahrung. Je nachdem, welche Studie man sich anschaut, erleben das nur etwa 25 Prozent", stellt Birk Engmann, Facharzt für Neurologie und für Nervenheilkunde in Leipzig, klar. "Häufig treten Nahtoderfahrungen aber dann auf, wenn die Reanimation besonders schwer war – zum Beispiel, wenn sie lange gedauert hat oder Schädigungen davongetragen werden. Hier können wir darauf schließen, dass die Ernährungssituation im Gehirn, vor allem die Sauerstoffversorgung, besonders stark beeinträchtigt war."

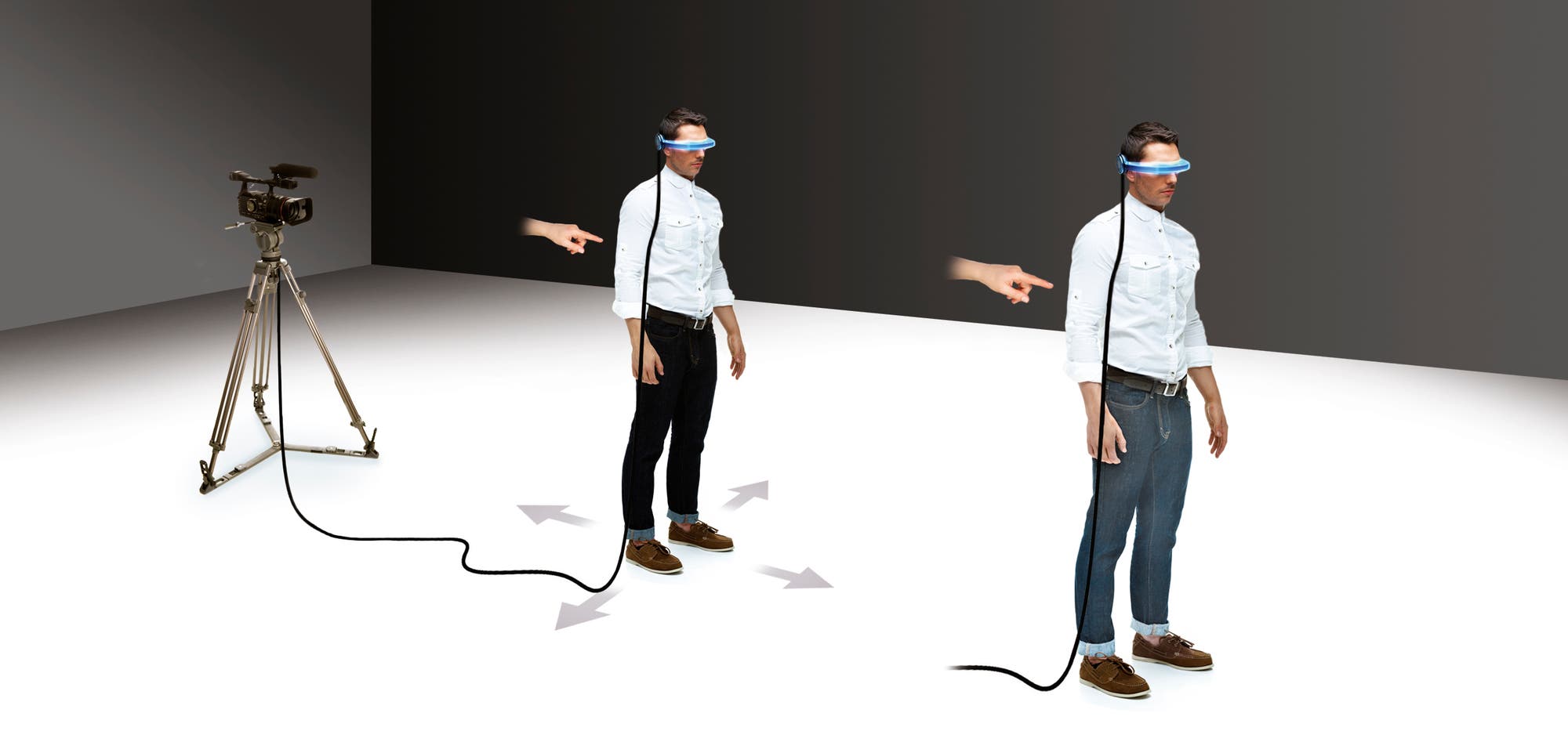

Dabei gibt es schon unter weniger schwer wiegenden Umständen Erlebnisse, die denen eines Nahtodes ähneln. So sehen manche Menschen bei Migräne ebenfalls Lichter. Drogen wie LSD und Ketamin rufen vergleichbare Erfahrungen hervor, über außerkörperliche Erfahrungen berichten aber auch Epilepsiepatienten nach Reiz- und Hirnstimulationen. In abgeschwächter Form lassen sich diese "Out of body"-Erfahrungen erzeugen, wenn das, was wir sehen und spüren, nicht miteinander übereinstimmt. In einem Versuch an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne bekamen Testpersonen eine Videobrille aufgesetzt und mussten sich vor die zugehörige Kamera stellen, so dass sie ihren eigenen Rücken in der Brille sahen. Wenn sie nun am Rücken berührt wurden, spürten sie das einerseits, aber sahen es andererseits aus einer Perspektive, die ihnen sonst nicht zugänglich ist. Unser Gehirn verwirrt das. Zunehmend verorteten viele Versuchsteilnehmer diese Berührung und sich selbst weiter vorne im Raum – um genau den Abstand versetzt, der zwischen ihnen und der Kamera herrschte. Das Gehirn erzeugte also einen "virtuellen Körper".

Aus solchen Experimenten und Erfahrungen schließen die Wissenschaftler auf das Zustandekommen von Nahtoderfahrungen. "Es gibt Hinweise darauf, dass der Schläfen- und der Scheitellappen sowie ein Gebiet zwischen den beiden, der Gyrus angularis – eine wichtige Schaltstelle –, besonders empfindlich gegenüber einer extrem gestörten Ernährungssituation im Gehirn sind", so Engmann. Eine eindeutige Zuordnung in dem Sinn, dass ein einzelnes Gebiet eine ganz bestimmte Nahtoderfahrung hervorruft, sei aber auf Grund des Netzwerkcharakters des Gehirns nicht möglich. "Der Nahtod ist Ausdruck einer Funktionsstörung im Gehirn. Wichtig ist hierbei: Wir sprechen wirklich nur vom Nahtod. Der Individualtod ist eben noch nicht eingetreten – zum Glück! Das wäre wieder ein anderer Zustand, über den uns wirklich keinerlei Erfahrungen vorliegen."

Was passiert danach? Die Biochemie des Todes

Was mit unserem Körper im Tod passiert, weiß die Rechtsmedizin. Zunächst: Unsere Organe kommen auch nach der Diagnose "tot" noch eine gewisse Zeit ohne Sauerstoff und Nährstoffe aus. Am Ende der organspezifischen Überlebenszeit geht dann keine einzige Zelle mehr ihrer Funktion nach; und nach dem Ablauf der Wiederbelebungszeit sind so viele Zellen abgestorben, dass sich kein Organ je wieder davon erholt. Unser Gehirn zeigt dabei die niedrigste Toleranzgrenze: Schon nach drei bis fünf Minuten beginnen seine Zellen zu sterben. Das Herz hält mit ungefähr 15 bis 30 Minuten etwas länger durch, ihm folgen Leber und Lunge.

Da das Blut im Körper nun nicht mehr zirkuliert, sinkt es an Ort und Stelle ab und bildet die so genannten Totenflecken. Für Gerichtsmediziner kann die Farbe der Flecken – und damit die des Bluts, welches durch die Haut schimmert – Hinweise auf die Todesursache geben. Während Totenflecken durch den geringen Sauerstoffanteil des Bluts normalerweise eine blauviolette Färbung haben, sind sie bei einer Kohlenmonoxidvergiftung rot. Denn dort bindet sich das Kohlenmonoxid an Stelle von Sauerstoff an die roten Blutkörperchen. Nach zwölf Stunden lassen sich die Flecken nicht mehr wegdrücken. Das ermöglicht Gerichtsmedizinern zu erkennen, ob eine Leiche nach Ablauf dieser Zeit noch einmal aus ihrer ursprünglichen Lage bewegt wurde.

Ein weiterer wichtiger Anhaltspunkt für Gerichtsmediziner ist die Totenstarre. Nach zwei Stunden setzt sie in Abhängigkeit von Muskelmasse, Temperatur und vorangegangener körperlicher Anstrengung ein. Die Muskeln versteifen, weil sich Adenosintriphosphat nicht mehr neu bildet und seine "Weichmacherfunktion" nicht mehr entfaltet. Nach acht Stunden ist die Totenstarre voll ausgeprägt und auch der letzte Muskel gestorben. Diese Starre löst sich erst wieder nach Tagen.

Das letzte Organ, das nach ein bis zwei Tagen kapituliert, ist der Magen-Darm-Trakt. Nur die Spermien des Mannes schaffen es, noch länger durchzuhalten: bis zu drei Tage. Mit dem Absterben des Magen-Darm-Trakts und der Fülle seiner Bakterien beginnt die Zersetzung des Körpers erst so richtig. Zum Todeszeitpunkt vorhandene Krankheitserreger mischen dann ebenfalls mit. Hepatitis-Erreger leben zum Beispiel noch mehrere Tage weiter, Tuberkulose-Bakterien sogar jahrelang. Das HI-Virus "stirbt" hingegen schon nach wenigen Stunden – wenn denn Viren überhaupt je leben. Die Wahrscheinlichkeit, sich an einem Toten anzustecken, ist also abhängig vom Krankheitserreger – generell erhöht sie sich nennenswert, wenn es einen direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten gibt. Der schnell einsetzende Zersetzungsprozess ist übrigens nach rund 30 Jahren beendet: Dann ist wirklich nichts mehr von einem im Sarg bestatteten Körper übrig.

Was tun? Unser Umgang mit dem Tod

Der Sarg allerdings kommt in Deutschland immer mehr aus der Mode. Laut dem Bundesverband Deutscher Bestatter handelt es sich nur noch bei 45,5 Prozent um Erdbestattungen, der Rest entfällt auf Feuerbestattungen. Sie schützen tatsächlich wirkungsvoll davor, dass einen "wenigstens nicht die Würmer fressen". Allerdings besteht diese Gefahr auch im Sarg kaum, denn ordnungsgemäße Gräber bekommen in Deutschland nur äußerst selten Besuch vom Gewürm: Ein Sarg liegt im Schnitt in einer Tiefe von 1,4 bis 2 Metern, während sich die unterschiedlichsten Würmer eher bei 30 bis 50 Zentimetern wohlfühlen.

"Unsere Gesellschaft verändert sich, also verändert sich auch ihr Friedhof"Matthias Meitzler

Mit der Frage nach "Urne oder Sarg?" ist die Vielfalt heutiger Bestattungen noch längst nicht erfasst: Zu den neuen Formen zählen Wasserfall- oder Windbestattungen, Fußballbestattungen am Spielfeldrand, das Pressen der Asche zu einem Diamanten oder sogar der Transport ins Weltall. Mit Ausnahme von See- und Waldbestattungen können solche letzten Sonderwünsche allerdings nur im Ausland erfüllt werden.

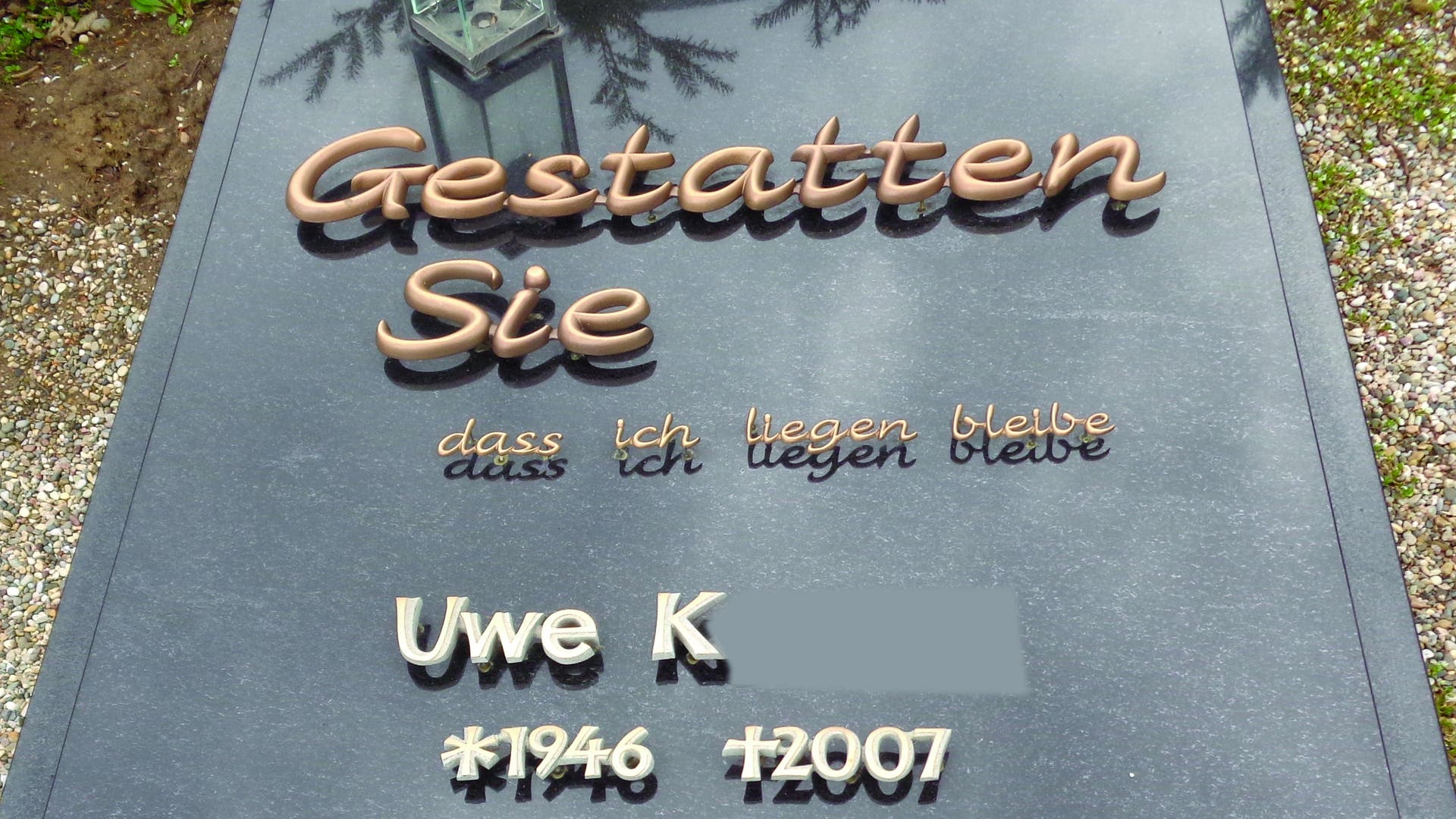

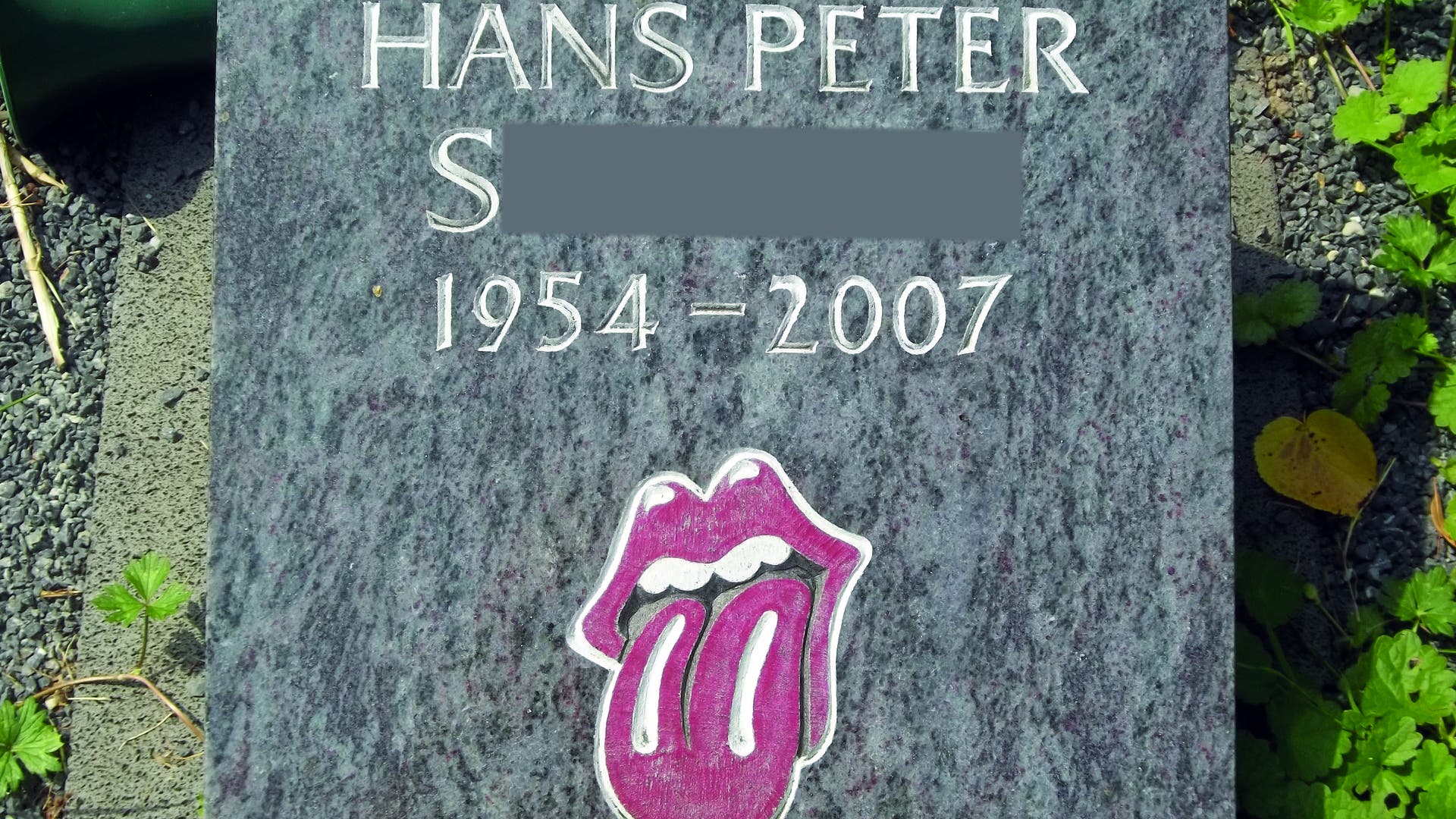

Überhaupt wandelt sich der Umgang mit dem Tod, wie die Soziologen Thorsten Benkel und Matthias Meitzler beschreiben. "Unsere Gesellschaft verändert sich, also verändert sich auch ihr Friedhof", erklärt Meitzler. Der größte Umbruch ist die Individualisierung. In der Gesellschaft ist sie die Folge des Aufbruchs von Grenzen, wodurch Berufs- und Lebenswege nicht mehr streng vorgegeben sind und die Selbstbestimmung des Einzelnen zentral ist. Individualisierung der Grabstätten bedeutet daher, sich nicht mehr im Kollektiv und in einer Glaubensgemeinschaft einzuordnen. Stattdessen steht nun der Einzelne und sein Leben im Vordergrund. So lösen Musiknoten, Gitarren, Angeln, PKWs und Motorräder inzwischen religiöse Motive ab. "Leidenschaften und Passionen auf Gräbern abzubilden, ist in Großstädten eigentlich schon fast obligatorisch. Auf Gräbern finden sich Alltagsgegenstände des Verstorbenen oder Sinnsprüche, die nur Eingeweihte kennen; etwa ein Lebensmotto oder ein manchmal rätselhafter und kryptischer Spruch, den nur ganz bestimmte Vertraute einordnen können", so Benkel.

Auch das Trauern ändert sich und geht mit neuen, im Zuge der Digitalisierung aufgetauchten Ausdrucksmöglichkeiten einher: Trauervideos werden auf Youtube hochgeladen, Facebook-Profile der Toten lebendig gehalten, Kerzen auf virtuellen Trauerportalen angezündet und QR-Codes in Grabsteine graviert. Meitzler sagt: "Wichtig ist, dass es heute eine Pluralisierung der Trauer gibt: Man kann sie verschieden ausdrücken. Das sieht man auch auf dem Friedhof sehr gut: Es gibt immer noch Personen, die wöchentlich oder täglich auf dem Friedhof sind. Aber es gibt eben auch diejenigen, die sagen, der Friedhof hat für mich als Ort der Trauer keine Bedeutung. Für mich ist Trauer ganz woanders – im Fotoalbum, zu Hause, im Internet oder im Kopf."

Fachliche Beratung in rechtsmedizinischen Fragen: Kathrin Yen und Anna Heger, Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin Heidelberg

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.