Ökologie: Klein, nicht fein, aber oho

Stellen Sie sich vor, Sie bauen ein schönes Beziehungs-Modell – und vergessen dann einen Schlüsselbeteiligten. Was ist von der Qualität noch zu halten? Eben.

© Spektrum Akademischer Verlag (Ausschnitt)

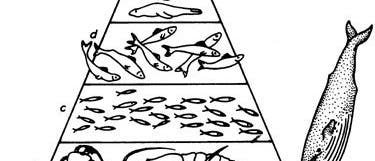

Das Schema steht in jedem Biologie-Schulbuch: Auf der breiten Basis der Produzenten – Algen und grüne Pflanzen – ruht der schmalere Block der ersten Konsumentenebene von Herbivoren, die sich daran gütlich tun und ihrerseits Opfer werden der noch schmaleren zweiten Konsumentenebene, der Karnivoren oder Prädatoren. Manchmal ist das Schaubild dahingehend angepasst, dass auch die Destruenten noch auftauchen, jene Klein- und Kleinstlebewesen, die organische Reste wieder zerhäckseln und als Nährstoffe für die Produzenten wieder verfügbar machen. Und ganz gelegentlich werden sogar Verknüpfungen aller Beteiligten untereinander dargestellt, weil auf einem Blatt nun mal auch Bakterien sitzen, die mit vertilgt werden, oder so mancher Konsument 2. Ordnung sich durchaus ebenfalls an Salatartigem vergreift – nicht alles passt in eine Schublade. Jedenfalls aber will man damit das Mit- und Nebeneinander der Lebewelt darstellen und zur Analyse von Nährstoff- und Energieflüssen nutzen.

Moment – fehlt da nicht jemand? Der Kollege aus dem Büro nebenan würde nur resigniert mit den Schultern zucken und sagen: Klar. Schließlich gibt es keine Welt ohne Parasiten. Doch sorgt sein Spezialgebiet durchaus für Schlagzeilen bei Medizinthemen, in der Ökologie weckten die Miniatur-Plagegeister bislang wenig Interesse: Zu klein, zu unscheinbar, zu schlecht zu erfassen – und damit wohl vernachlässigbar in den großen Fragen des Naturhaushaltes.

Weit gefehlt, melden sich Kevin Lafferty vom US Geological Survey und seine Kollegen zu Wort. Nahrungsnetze mitsamt ihrer Analysen zu Stabilität, Energiefluss, Biomasse und mehr seien völlig falsch, wenn der Einfluss von Parasiten nicht berücksichtigt wird.

Parasiten intensivierten dabei nicht nur die Verknüpfungen, sie veränderten auch manche Muster. Bislang galt, dass die Gefahr durch natürliche Feinde mit steigender Stufe in der Nahrungspyramide abnimmt. Kommen jedoch Schmarotzer ins Spiel, sehen sich plötzlich Vertreter der mittleren Ebenen in größter Gefahr: Zu den lebensbedrohlichen Räubern machen ihnen nun auch Krankheitserreger und schwächende Untermieter das Leben schwer. Und die Top-Beutegreifer verlieren damit eigentlich ihre herausragende Stellung in der Pyramide – da es wohl keinen gibt, der völlig frei von Parasiten wäre, bleibt niemand, der keinem anderen in lebender Form als Nahrung dient. Das stößt auch den letzten Tiger vom Sockel.

Und wie sieht es mit dem Energiefluss aus? Auch hier sollte man Parasiten nicht vernachlässigen: Mögen sie auch noch so klein sein, bei entsprechender Häufigkeit reicht ihre Gesamtbiomasse durchaus an die von Top-Beutegreifern heran. Nicht zu unterschätzen ist zudem, wie stark Schmarotzer das Überleben und die Fortpflanzung ihrer Wirte beeinflussen – müssen diese doch körpereigene Ressourcen plötzlich in Abwehrkräfte umwidmen, schneiden im Bewerberkampf bei der Paarung seltener erfolgreich ab oder fallen schlicht, geschwächt wie sie sind, schneller einem hungrigen Feind zum Opfer. Wenn die Untermieter nicht gar zu ganz fiesen Mitteln greifen und ihre Zwischenwirte dem Räuber direkt vor die Nase lotsen, indem sie sein Verhalten beeinflussen – nur damit sie selbst dann im neuen Gastgeber ihren Lebenszyklus fortsetzen können. So bringt beispielsweise der Saugwurm Euhaplorchis californiensis befallene Killifische dermaßen durcheinander, dass sich die Beuterate für Vögel verdreißigfacht – sicher kein kleiner Effekt in einem Modell des Nahrungsnetzes.

Vielleicht eigneten sich Parasiten sogar bestens, um die Stabilität eines solchen Systems zu beurteilen – wer so eng mit anderen verknüpft ist und eine solche Schlüsselrolle spielt, sollte doch besonders empfindlich sein für unangenehme Veränderungen, spekulieren die Forscher weiter. Schon lange wird Populationsdynamik nicht mehr nur an den großen, bunten, leicht zu zählenden Beteiligten gemessen. Der Schritt hin zum nicht mal kleinsten Mitspieler aber fehlt bislang.

"Alles in allem beeinflussen Parasiten die Struktur eines Nahrungsnetzes entscheidend", erklären die Forscher. "Um nicht zu sagen: Sie dominieren sie sogar in überproportionalem Maße." Es ist daher wohl höchste Zeit, so manches Modell zu entstauben. Und zu verbessern.

Moment – fehlt da nicht jemand? Der Kollege aus dem Büro nebenan würde nur resigniert mit den Schultern zucken und sagen: Klar. Schließlich gibt es keine Welt ohne Parasiten. Doch sorgt sein Spezialgebiet durchaus für Schlagzeilen bei Medizinthemen, in der Ökologie weckten die Miniatur-Plagegeister bislang wenig Interesse: Zu klein, zu unscheinbar, zu schlecht zu erfassen – und damit wohl vernachlässigbar in den großen Fragen des Naturhaushaltes.

Weit gefehlt, melden sich Kevin Lafferty vom US Geological Survey und seine Kollegen zu Wort. Nahrungsnetze mitsamt ihrer Analysen zu Stabilität, Energiefluss, Biomasse und mehr seien völlig falsch, wenn der Einfluss von Parasiten nicht berücksichtigt wird.

"Alles in allem beeinflussen Parasiten die Struktur eines Nahrungsnetzes entscheidend"

(Lafferty et al.)

Denn die Forscher kommen zu ganz anderen Resultaten. In vier bekannte Nahrungsnetze verschiedener Ökosysteme integrierten sie alle möglichen Beziehungen, die durch Parasiten als Mitspieler zusätzlich entstanden. Und das waren nicht wenige: Allein die Saugwürmer einer kalifornischen Schneckenart bereicherten das System um 977 Verknüpfungen zu anderen Beteiligten. Die Schnecke allerdings ist nur Zwischenstation auf dem Weg der Parasiten in Vögel – und damit ist klar, dass die kleinen Untermieter sich bis in oberste Ebenen des gesamten Systems auswirken. Im selben Ökosystem waren Parasiten letztendlich an 78 Prozent der Lebewesen-Verknüpfungen untereinander beteiligt. Insgesamt gab es weit mehr Beziehungen zwischen Prädatoren und Parasiten als zwischen den Räubern und ihrer Beute. Die Plagegeister außen vor zu lassen, bedeutete also tatsächlich, einen entscheidenden Teil der Realität im Modell auszuklammern. (Lafferty et al.)

Parasiten intensivierten dabei nicht nur die Verknüpfungen, sie veränderten auch manche Muster. Bislang galt, dass die Gefahr durch natürliche Feinde mit steigender Stufe in der Nahrungspyramide abnimmt. Kommen jedoch Schmarotzer ins Spiel, sehen sich plötzlich Vertreter der mittleren Ebenen in größter Gefahr: Zu den lebensbedrohlichen Räubern machen ihnen nun auch Krankheitserreger und schwächende Untermieter das Leben schwer. Und die Top-Beutegreifer verlieren damit eigentlich ihre herausragende Stellung in der Pyramide – da es wohl keinen gibt, der völlig frei von Parasiten wäre, bleibt niemand, der keinem anderen in lebender Form als Nahrung dient. Das stößt auch den letzten Tiger vom Sockel.

Und wie sieht es mit dem Energiefluss aus? Auch hier sollte man Parasiten nicht vernachlässigen: Mögen sie auch noch so klein sein, bei entsprechender Häufigkeit reicht ihre Gesamtbiomasse durchaus an die von Top-Beutegreifern heran. Nicht zu unterschätzen ist zudem, wie stark Schmarotzer das Überleben und die Fortpflanzung ihrer Wirte beeinflussen – müssen diese doch körpereigene Ressourcen plötzlich in Abwehrkräfte umwidmen, schneiden im Bewerberkampf bei der Paarung seltener erfolgreich ab oder fallen schlicht, geschwächt wie sie sind, schneller einem hungrigen Feind zum Opfer. Wenn die Untermieter nicht gar zu ganz fiesen Mitteln greifen und ihre Zwischenwirte dem Räuber direkt vor die Nase lotsen, indem sie sein Verhalten beeinflussen – nur damit sie selbst dann im neuen Gastgeber ihren Lebenszyklus fortsetzen können. So bringt beispielsweise der Saugwurm Euhaplorchis californiensis befallene Killifische dermaßen durcheinander, dass sich die Beuterate für Vögel verdreißigfacht – sicher kein kleiner Effekt in einem Modell des Nahrungsnetzes.

Vielleicht eigneten sich Parasiten sogar bestens, um die Stabilität eines solchen Systems zu beurteilen – wer so eng mit anderen verknüpft ist und eine solche Schlüsselrolle spielt, sollte doch besonders empfindlich sein für unangenehme Veränderungen, spekulieren die Forscher weiter. Schon lange wird Populationsdynamik nicht mehr nur an den großen, bunten, leicht zu zählenden Beteiligten gemessen. Der Schritt hin zum nicht mal kleinsten Mitspieler aber fehlt bislang.

"Alles in allem beeinflussen Parasiten die Struktur eines Nahrungsnetzes entscheidend", erklären die Forscher. "Um nicht zu sagen: Sie dominieren sie sogar in überproportionalem Maße." Es ist daher wohl höchste Zeit, so manches Modell zu entstauben. Und zu verbessern.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.