Psychologie: Vernunft und Gefühl

Es gibt sie: Leute, die von sich behaupten, sie würden alle Entscheidungen aus rein logischen Gesichtspunkten treffen und die Gefühle dabei völlig herauslassen. Ob ihnen das im Zweifel wirklich gelingt?

Eine Einladung zum Candlelightdinner stellt manche Frau vor arge Probleme: Was zieh ich bloß an? Das kurze grüne Kleid mit dem tiefen Ausschnitt oder doch lieber dezenter das knöchellange schwarze? Solche oder ähnliche eigentlich einfache Entscheidung kann Frauen – und natürlich auch Männer – zur Verzweiflung treiben.

Eigentlich einfach? Schon: Etwa deshalb, weil alle Begleitumstände bekannt sind – es ist klar, wohin es geht und mit wem. Die Situation ist ähnlich am Roulettetisch – dort hat der Spieler alle Möglichkeiten sichtbar vor Augen, und es lässt sich sogar die Wahrscheinlichkeit bestimmen, wann eine bestimmte Farbe oder Zahl kommt. Auch bei "grün" oder "schwarz", also zwei zur Auswahl stehenden Kleiderfarben, ist die Wahrscheinlichkeit fünfzig Prozent, dass die Entscheidung für die letztlich passende Garderobe fällt.

Hilfreich steht uns bei einer solchen Wahl jede verfügbare Informationen aus Erinnerungen oder der Umgebung zur Seite, aus denen wir unsere Präferenz bilden – was schnell erledigt ist, wenn dass das grüne Kleid beim letzten Tragen etwa gezwickt hat oder zuviel Haut für das ausgesuchte Restaurant eindeutig unangemessen ist. Anders sieht es aus, wenn die beiden Kleider als Geschenk ankommen, aber nur eines ausgepackt werden darf. Dann fehlen für die Entscheidung eindeutig relevante Informationen – nämlich wie die Garderobe eigentlich aussieht.

Wie wir Entscheidungen treffen und was uns dabei beeinflusst, beschäftigt ganz unterschiedliche Wissenschaftler – vom Psychologen über den Ökonomen, Spieltheoretiker und Soziologen füllen sie ganze Lehrbücher mit dem Thema. Ming Hsu und Kollegen vom California Institute of Technology in Pasadena und der Universität Iowa waren also mitnichten die ersten, die Menschen während einer Entscheidung ins Gehirn guckten. Das US-amerikanische Team stellte ihre Probanden dabei allerdings vor besonders unsichere Situationen.

Im Magnetresonanztomografen (fMRI) liegend bekamen sie Aufgaben, zu denen ihnen aber absichtlich wichtige Informationen vorenthalten wurden. So galt es beispielsweise, auf eine Farbe in einem Stapel mit roten und blauen Karten zu wetten. Was die Versuchspersonen aber nicht wussten: Wie viele Karten sind denn von jeder Farbe dabei? In einer Vergleichswette teilten die Forscher den Probanden mit, dass die Hälfte der Karten rot, die andere blau ist. Hierbei bestand also nur das Risiko, auch wirklich die ausgesuchte Farbe zu ziehen.

Prompt setzten die Spieler auf die erste Wette weniger Geld – obwohl die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen rein rechnerisch in beiden Spielen gleich ist. Denn auch wenn die Anzahl der roten und blauen Karten unbekannt ist, können die Spieler ja nur entweder auf die eine oder die andere Farbe setzen. Selbst wenn das Deck nur rote Karten enthält, beträgt die Wahrscheinlichkeit richtig zu raten fünfzig Prozent.

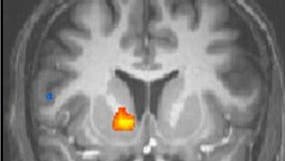

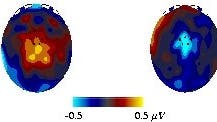

Der Hirnscan zeigte, dass bei unsicheren Entscheidungssituationen die Emotionsareale orbitofrontaler Kortex und Amygdala aktiv waren. Hatten die Spieler dagegen die Karteninformationen, regte sich deutlich das Striatum. Da diese Region bei der Belohnungserwartung eine Rolle spielt, vermuten die Wissenschaftler, dass Personen unter uneindeutigen Umständen eher nicht davon ausgehen, die Wette zu gewinnen.

Patienten mit Läsionen im orbitofrontalen Kortex tätigten indes bei beiden Spielen den gleichen Wetteinsatz – ob sie nun das Verhältnis von roten zu blauen Karten kannten oder nicht. Die Forscher nehmen an, dass sie im Gegensatz zu gesunden Menschen keine Abneigung gegenüber vagen Situationen haben.

Mings Ergebnisse zeigen, wie wichtig es beim Forschen zur Entscheidungsfindung ist, auch das unterschiedliche Ausmaß der Unsicherheit mit einzubeziehen. Durch gleichzeitiges Untersuchen von Verhalten und Hirntätigkeit – Soziologie kombiniert mit Biologie – offenbarten sich zudem ganz neue Aspekte, betonen Ming und Kollegen. Da ist es hilfreich, dass gleich eine ganze Armada von unterschiedlichen Forschern die Entscheidungsfindungsprozesse durchleuchtet.

Eigentlich einfach? Schon: Etwa deshalb, weil alle Begleitumstände bekannt sind – es ist klar, wohin es geht und mit wem. Die Situation ist ähnlich am Roulettetisch – dort hat der Spieler alle Möglichkeiten sichtbar vor Augen, und es lässt sich sogar die Wahrscheinlichkeit bestimmen, wann eine bestimmte Farbe oder Zahl kommt. Auch bei "grün" oder "schwarz", also zwei zur Auswahl stehenden Kleiderfarben, ist die Wahrscheinlichkeit fünfzig Prozent, dass die Entscheidung für die letztlich passende Garderobe fällt.

Hilfreich steht uns bei einer solchen Wahl jede verfügbare Informationen aus Erinnerungen oder der Umgebung zur Seite, aus denen wir unsere Präferenz bilden – was schnell erledigt ist, wenn dass das grüne Kleid beim letzten Tragen etwa gezwickt hat oder zuviel Haut für das ausgesuchte Restaurant eindeutig unangemessen ist. Anders sieht es aus, wenn die beiden Kleider als Geschenk ankommen, aber nur eines ausgepackt werden darf. Dann fehlen für die Entscheidung eindeutig relevante Informationen – nämlich wie die Garderobe eigentlich aussieht.

Wie wir Entscheidungen treffen und was uns dabei beeinflusst, beschäftigt ganz unterschiedliche Wissenschaftler – vom Psychologen über den Ökonomen, Spieltheoretiker und Soziologen füllen sie ganze Lehrbücher mit dem Thema. Ming Hsu und Kollegen vom California Institute of Technology in Pasadena und der Universität Iowa waren also mitnichten die ersten, die Menschen während einer Entscheidung ins Gehirn guckten. Das US-amerikanische Team stellte ihre Probanden dabei allerdings vor besonders unsichere Situationen.

Im Magnetresonanztomografen (fMRI) liegend bekamen sie Aufgaben, zu denen ihnen aber absichtlich wichtige Informationen vorenthalten wurden. So galt es beispielsweise, auf eine Farbe in einem Stapel mit roten und blauen Karten zu wetten. Was die Versuchspersonen aber nicht wussten: Wie viele Karten sind denn von jeder Farbe dabei? In einer Vergleichswette teilten die Forscher den Probanden mit, dass die Hälfte der Karten rot, die andere blau ist. Hierbei bestand also nur das Risiko, auch wirklich die ausgesuchte Farbe zu ziehen.

Prompt setzten die Spieler auf die erste Wette weniger Geld – obwohl die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen rein rechnerisch in beiden Spielen gleich ist. Denn auch wenn die Anzahl der roten und blauen Karten unbekannt ist, können die Spieler ja nur entweder auf die eine oder die andere Farbe setzen. Selbst wenn das Deck nur rote Karten enthält, beträgt die Wahrscheinlichkeit richtig zu raten fünfzig Prozent.

Der Hirnscan zeigte, dass bei unsicheren Entscheidungssituationen die Emotionsareale orbitofrontaler Kortex und Amygdala aktiv waren. Hatten die Spieler dagegen die Karteninformationen, regte sich deutlich das Striatum. Da diese Region bei der Belohnungserwartung eine Rolle spielt, vermuten die Wissenschaftler, dass Personen unter uneindeutigen Umständen eher nicht davon ausgehen, die Wette zu gewinnen.

Patienten mit Läsionen im orbitofrontalen Kortex tätigten indes bei beiden Spielen den gleichen Wetteinsatz – ob sie nun das Verhältnis von roten zu blauen Karten kannten oder nicht. Die Forscher nehmen an, dass sie im Gegensatz zu gesunden Menschen keine Abneigung gegenüber vagen Situationen haben.

Mings Ergebnisse zeigen, wie wichtig es beim Forschen zur Entscheidungsfindung ist, auch das unterschiedliche Ausmaß der Unsicherheit mit einzubeziehen. Durch gleichzeitiges Untersuchen von Verhalten und Hirntätigkeit – Soziologie kombiniert mit Biologie – offenbarten sich zudem ganz neue Aspekte, betonen Ming und Kollegen. Da ist es hilfreich, dass gleich eine ganze Armada von unterschiedlichen Forschern die Entscheidungsfindungsprozesse durchleuchtet.

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.