Raumsonde Dawn: Ein weiteres großes Einschlagbecken an Vestas Südpol

© NASA, JPL / Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA (Ausschnitt)

© NASA, JPL / Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA (Ausschnitt)

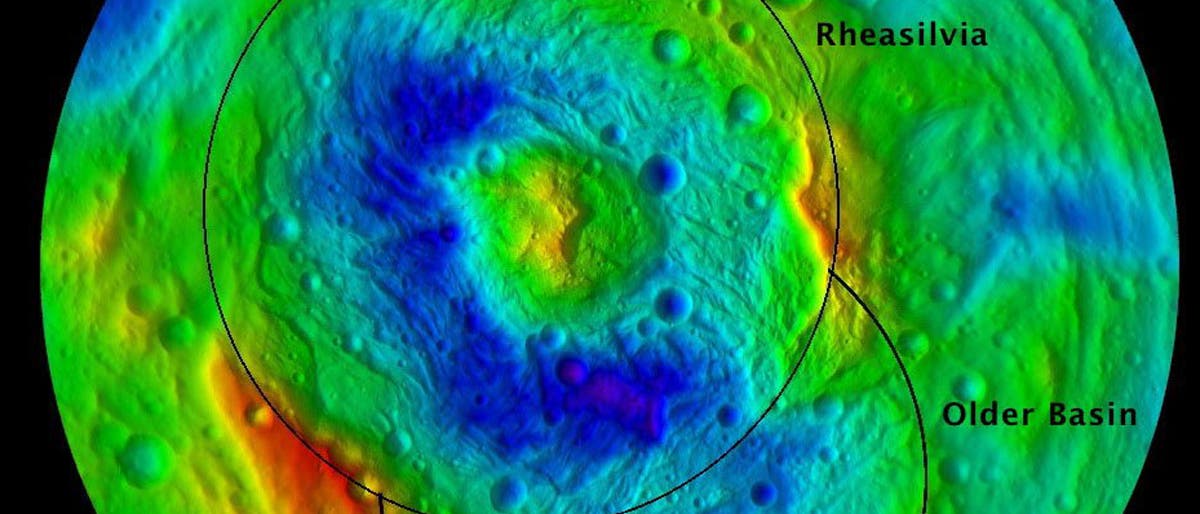

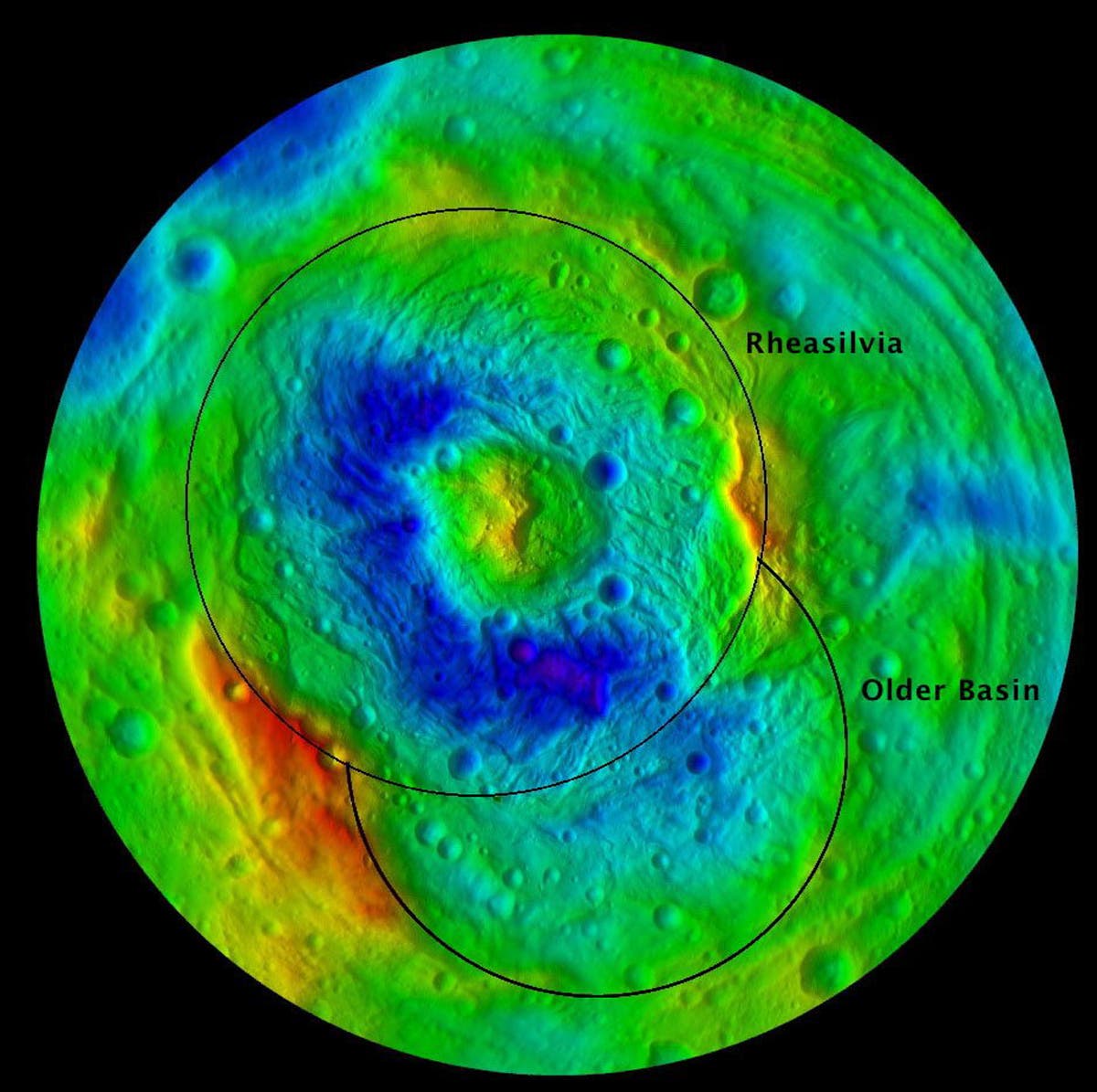

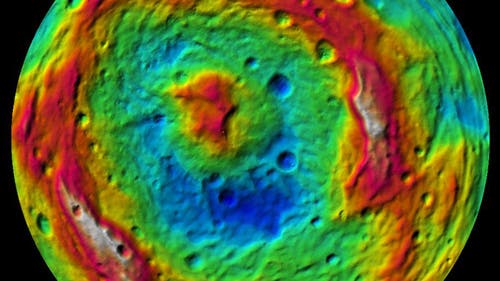

Die Einschlagbecken am Vesta-Südpol | Auf dieser topografischen Karte der Südpolregion des Asteroiden Vesta lassen sich die beiden riesigen Einschlagbecken "Rheasilvia" und "Older Basin" deutlich erkennen. Rheasilvia ist mit 475 Kilometer Durchmesser größer als das 375 Kilometer große "Older Basin" und überlagert dieses annähernd zur Hälfte, da es jünger ist. Die Karte ist farbkodiert, blaue Farbtöne verdeutlichen tief gelegene Regionen, rote und gelbe Hochgebiete.

Die Aufnahmen der Dawn-Raumsonde enthüllten eine komplexe Struktur des Einschlagbeckens, das mittlerweile den Namen Rheasilvia erhielt, der mythologischen Mutter der römischen Zwillinge Romulus und Remus. In seiner Mitte befindet sich ein mächtiger Zentralberg mit einem Durchmesser von 180 Kilometern und einer Höhe von 22 Kilometern. Er ist damit einer der größten Zentralberge im Sonnensystem.

© NASA, JPL / Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA (Ausschnitt)

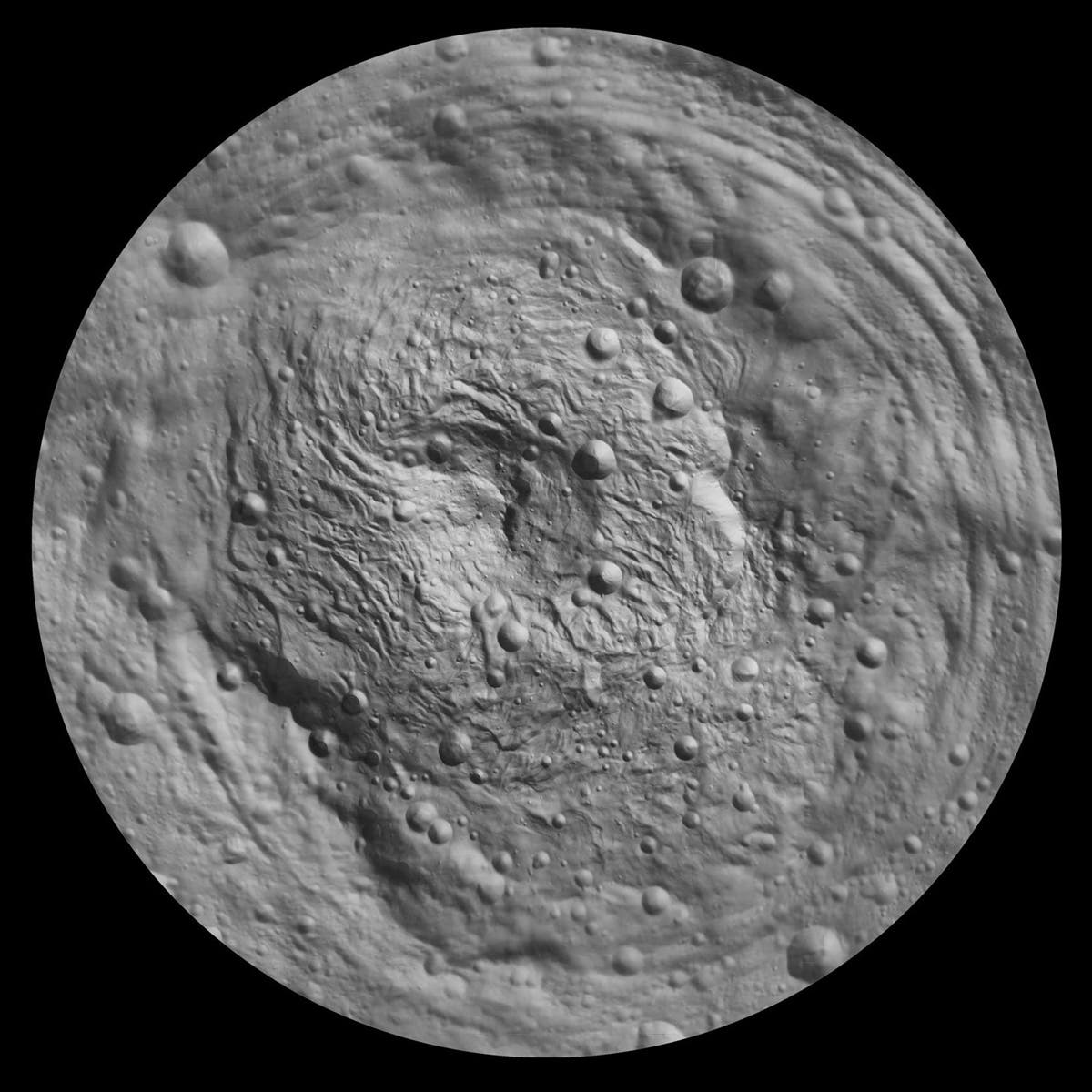

Reliefkarte des Vesta-Südpols | In dieser Darstellung treten die Oberflächenstrukturen der Vesta-Oberfläche um den Südpol deutlich hervor. Am auffälligsten ist das im Zentrum des Bildes gelegene, 475 Kilometer große Einschlagbecken Rheasilvia mit seinem großen rundlichen Zentralberg. An Rheasilvia schließt sich nach unten hin ein älteres, zur Hälfte überlagertes Einschlagbecken an. Auffällig sind auch die parallelen Rillenstrukturen am Bildrand oben, die wahrscheinlich mit der Entstehung der beiden großen Einschlagbecken zusammenhängen.

Eine der ungewöhnlichsten Entdeckungen der Dawn-Mission sind zum Äquator von Vesta parallele Rillenstrukturen, die sich über rund 240 Längengrade oder zwei Drittel des Umfangs von Vesta erstrecken. Es finden sich zwei Scharen von ihnen, von denen eine etwas gegen den Äquator geneigt ist und deutlich älter erscheint. Die jüngere, besser erhaltene Schar ist konzentrisch zum Einschlagbecken Rheasilvia, die ältere, stärker von kleineren Einschlagkratern überlagerte Schar ist konzentrisch zum "älteren Becken".

Die Forscher nehmen daher an, dass diese seltsamen Rillenstukturen die Folge der beiden großen Einschläge in der Geschichte von Vesta sind, die das Innere des 530 Kilometer großen Himmelskörpers nachhaltig erschütterten und durcheinanderbrachten. Die wahrscheinliche Ursache für diese Strukturen sind die extrem starken Stoßwellen, die bei einem Einschlag freigesetzt werden. In Falle der Entstehung von Rheasilvia waren sie hart an der Grenze dessen, was Vesta aushalten konnte, ohne vom Einschlag vollständig zertrümmert zu werden.

Beide Einschläge sorgten dafür, dass große Mengen an Gesteinsmaterial aus der Kruste und dem Mantel von Vesta in den Weltraum geschleudert wurden und nicht mehr zum Mutterkörper zurückkehrten. Diese Trümmer bilden heute die Asteroiden-Familie der Vestoiden, die ähnliche Bahnparameter wie Vesta aufweisen und identische Spektren wie der Mutterkörper aufweisen. Diese sind die Quelle der so genannten HED-Meteoriten, deren Kürzel sich von den drei Untergruppen Howardit, Eukrit und Diogenit ableitet. Sie ähneln in ihrer chemischen Zusammensetzung sehr irdischen Basalten und Erdmantelgesteinen.

Die HED-Meteoriten belegen, dass sie von einem Himmelskörper stammen, der sich in der Frühzeit differenzierte, sich also in eine Kruste und Mantel aus silikatischen Gesteinen und einem Kern aus metallischem Nickeleisen gliederte. Dies wird insbesondere für den Asteroiden Vesta angenommen, dessen Spektren deutliche Signaturen für basaltische Gesteine aufweisen. Er gilt deshalb als ursprüngliche Quelle der HED-Meteorite. Die Klärung dieser Frage ist übrigens eine der Hauptaufgaben der Dawn-Mission.

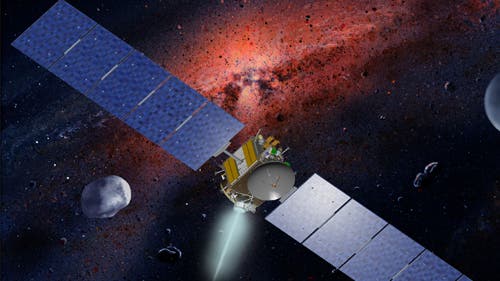

Derzeit ist die Raumsonde dabei, sich mittels ihres Ionenantriebs in eine näher am Asteroiden gelegene Bahn zu manövrieren, wo sie den Himmelskörper in noch höherer Auflösung sowohl visuell als auch im Infraroten kartieren kann. Mit dem Infrarotspektrometer VIR lassen sich Karten der Verteilungen der wichtigsten Minerale in der Oberfläche von Vesta erstellen. Die Auswertung der von Dawn übermittelten Daten steht noch am Anfang, man darf sich noch auf viele weitere Überraschungen gefasst machen.

Tilmann Althaus

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.